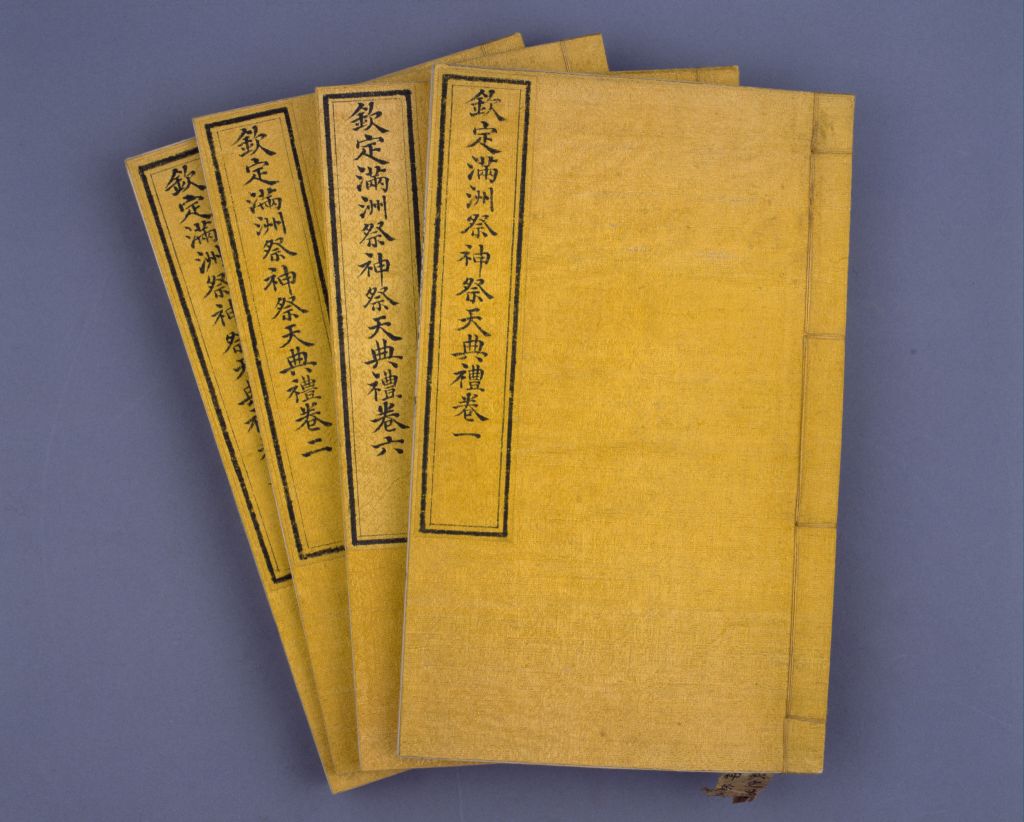

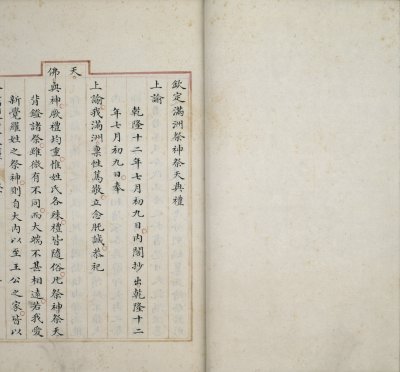

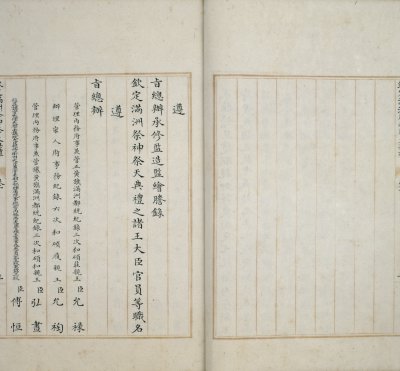

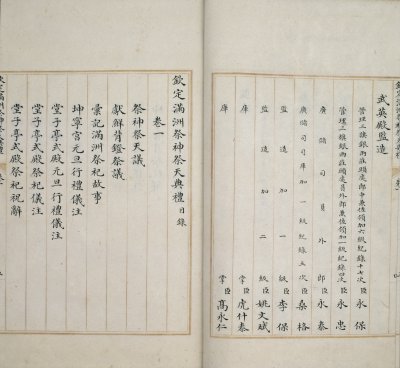

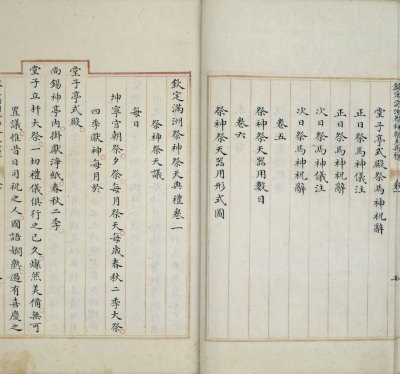

卷首有乾隆十二年七月初九日(1747年8月14日)清高宗弘历关于清文(即满文)《满洲祭神祭天典礼》编成之上谕,次为承办、监绘、誊录该书之诸王大臣、官员等职名,再次为目录。卷末有乾隆四十五年大学士阿桂、于敏中等奉旨将清文译成汉文编入《四库全书》之跋文及奏折。

是书为满洲风俗志。满族信奉萨满教,祭神、祭天由萨满任神职,并伴有固定仪式,悉用满语编出祝辞。清代宫廷萨满祭祀源远流长,早在努尔哈赤起兵前,爱新觉罗氏即以堂子为萨满教活动之所。清入关后,仿盛京城外东南堂子之制,于紫禁城东南长安左门外、玉河桥东建堂子,并仿盛京清宁宫改建坤宁宫,将萨满教信仰习俗带至北京。至乾隆朝已百有余年,唯古制相沿,皆为口授祝辞仪注,久而小有异同,萨满教信仰也大不如昔。为使其信仰习俗能保留久远,以维系满族人之团结,乾隆帝特敕庄亲王允禄等,将满族各种祭祀仪式、祝辞进行收集、诠释、整理,详细考订,汇编成文,并将祭祀中使用的祭器等绘成图画,于乾隆十二年(1747年)成书。乾隆帝钦定书名,为之作序,用满文印刷出版。乾隆四十二年(1777年),大学士阿桂、于敏中奉谕旨将其译成汉文,四十五年收入《四库全书》。

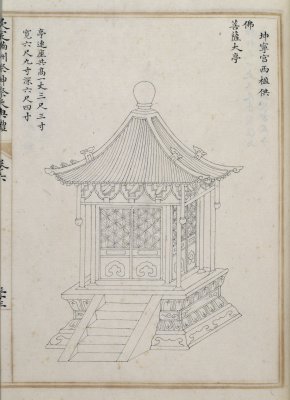

全书首为祭仪2篇,次为汇记故事1篇,次为仪注、祝词、赞词41篇。每一卷成,乾隆帝“必亲加厘正,至精至详。祈报之义,对越之恢,皆足以昭垂万世。”全书备载祭神、祭天、背灯、献神、报祭、求福等各种祭祀活动之祭期、祭品、仪注、祝辞及所用器皿形式图等,是爱新觉罗氏萨满信仰礼俗的总结,也是研究清代宫廷萨满祭祀及满族宗教信仰的重要资料。

《四库全书总目·史部·政书类二》著录。此外,《中国古籍善本书目》、《北京图书馆古籍善本书目》及《北京大学图书馆藏古籍善本书目》亦有著录,但行款等有所不同。

钦定

凡皇帝亲自裁定的事项为钦定。

亲王

爵位名。其名始于南朝末期。隋代以皇帝的伯叔兄弟和皇子为亲王,唐代以皇帝的兄弟和皇子为亲王,宋明各代一般因袭不改。清代宗室封爵的第一级称为和硕亲王,主要用以封皇子,蒙古贵族亦有封亲王者。

允禄

允禄(1695-1767年),清圣祖玄烨第26子,号爱月居士。因太宗第5子硕塞长子庄亲王博果铎无后,宗人府以允禄过继之,袭亲王。精数学,通乐律,乾隆时曾掌工部,管乐部,乾隆三十二年卒,谥“恪”。

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

朱格

纸上印的红色栏界格,也称朱丝栏。用朱格印纸抄写的书称朱格抄本,也称朱丝栏抄本。

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

缠枝

中国传统装饰花纹之一。所绘花朵系以植物的枝干或蔓藤作骨架,枝叶相互缠绕,构成四方连续或二方连续的图案,统一中寓变化。有缠枝莲、缠枝菊、缠枝牡丹和缠枝宝相花等多种纹样。

书衣

书衣,也称作书皮或封皮。在书册装订时另用空白纸张(一般用棉连纸,染成磁青、米色或天蓝色)加在书册前后,作为保护书的外壳,比作书的衣服,故名。历代官书的书衣多用黄、红、蓝、紫等色的绢绫做成。清代修《四库全书》,对其书衣更匠心独具,别开生面,以青、红、蓝、灰四种来颜色象征春夏秋冬四季,用以标志经、史、子、集四库,这种做法,实开清代晚期和近代书籍封面绘画等装帧设计的先声。

阿桂

阿桂(1717—1797年),满洲正白旗人,章佳氏,字广廷。乾隆时期举人。历任伊犁将军、兵部吏部尚书、云贵总督,累官至武英殿大学士兼军机大臣。曾参与平定准葛尔及霍集占叛乱、大小金川之役、缅甸之役、镇压苏四十三起义及田五起义,均为统率。出将入相,深为高宗所倚重。

大学士

官名,唐始设,宋设置渐广。明太祖废丞相,以大学士充顾问,至明中叶遂以大学士为内阁长官,起草政令,批答奏章,官品虽低却握宰相之权。清代大学士的品级提高了,职任反而不重要了。乾隆十年(1745年)后大学士专以三殿(保和、文华、武英)三阁(文渊、体仁、东阁)入衔,满汉各二人,协办大学士满汉各一名,均为文臣最高的官位。

于敏中

于敏中(1714-1780年),字叔子,号耐圃,江苏金坛人。乾隆朝状元。曾历任内阁学士,兵部、刑部、户部侍郎,军机大臣等职,颇受乾隆皇帝的信任,又授文华殿大学士衔,任上书房总师傅,《四库全书》馆总裁。于敏中聪颖过人,乾隆御制诗多有由他聆听后笔录定稿。因久参机要,与外官相勾结,收受贿赂甚多。后因病卒。著有《国朝宫史》、《素余堂集》。

《四库全书》

我国古代最大的丛书,清代乾隆皇帝敕辑。乾隆三十八年(1773年)诏开“四库全书馆”,裒辑《永乐大典》之散篇,并收罗天下之遗书,参其事者4400余人,历时10年完成。《四库全书》分经、史、子、集四部,故名“四库”。共3400余种,79300卷,凡6114函,36381册,约9亿9千7百万字。内容涉及广泛,对整理保存古代文献起了极大作用。

《四库全书》以丝绢作书皮,其中经部书用褐色绢,史部书用红色绢,子部书用黄色绢,集部书用灰色绢,分别贮于楠木书匣中,再放置在书架上,十分考究。《四库全书》前后共抄录七部,其中以文渊、文源、文津三阁藏本最为精致,疏漏较少;文宗、文汇、文源各本已亡失。现存四部中,文渊阁本现藏台北故宫博物院;文津阁本现藏北京图书馆;文溯阁本现藏甘肃省图书馆;文澜阁本散佚后补抄复原现藏浙江省图书馆。

满族

满族,中国北方少数民族,源于女真。1616年努尔哈赤统一女真各部建立“后金”政权。1635年皇太极改女真族为满洲(今称满族)。

萨满教

世界性原始宗教,因满-通古斯语族部落之巫师称为“萨满”而得名。曾在北欧和北美诸多国家和地区的民族中广为流传。我国北方民族如满族(17世纪前)、蒙古族(13世纪前)、维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族(7世纪前)等均曾普遍信仰。萨满教相信万物有灵和灵魂不灭,认为宇宙有上、中、下三界。上界为天上,神灵所居;中界即人间,人类所居;下界为阴间,鬼魔和祖先神所居。宇宙万物,人世祸福,皆由神鬼主宰,神灵赐福,鬼魔布祸。“萨满”作为保护族人的通神,可为族人消灾求福。 满族信仰萨满教始于金代。萨满者,女巫也。善能降神,使神附其身,托之神言,以卜休咎。女真之吉凶祸福悉委于萨满。萨满之神诸多,以部族不同而礼仪各异。所谓“姓氏各殊,礼皆随俗”,即由于“本原氏族”不同,各个姓氏的萨满祭祀礼仪因俗而异,各具特点。

堂子

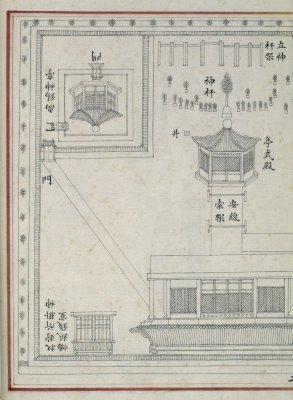

早在努尔哈赤建立地方政权(1583年)之前,已有“同族宁古塔诸祖子孙至堂子立誓,亦欲害上(努尔哈赤)”之记载。它近似一个氏族的神庙。后在赫图阿拉(今辽宁新宾县境内老城村)、辽阳、沈阳建城立都时都建有堂子。 清入关后所建的堂子有飨殿、圜殿(又名亭式殿)、尚锡神亭及大祭时立杆用的石座37座。在堂子举行的祭祀活动有:1、堂子圜殿元日拜天, 2、堂子月祭,3、堂子立杆大祭,4、堂子尚锡神亭月祭,5、堂子浴佛,6、为马祭神于堂子,7、出师祇告及凯旋告成于堂子。

盛京

今辽宁省沈阳市。盛京是清代龙兴之地,清王朝定鼎中原前在关外建立的最后一座都城。1625年3月,努尔哈赤率众迁都沈阳。随着后金政权在东北势力的发展,盛京都城城垣及皇宫的建筑都达到了相当高的水平。努尔哈赤、皇太极死后葬于此地的福陵和昭陵。清入关后,统治者为了使皇室贵胄子弟永记清朝开国创业之艰难并缅怀先祖,定期至盛京恭谒祖陵。

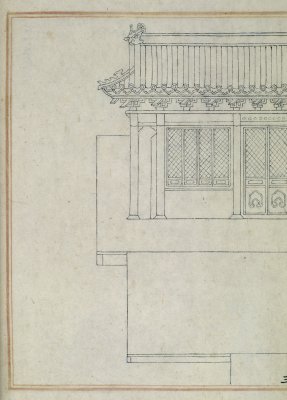

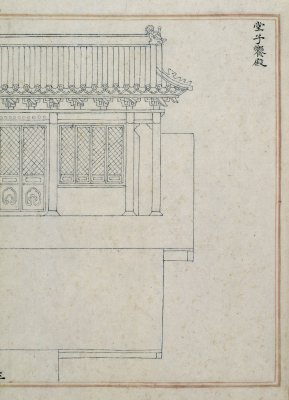

坤宁宫

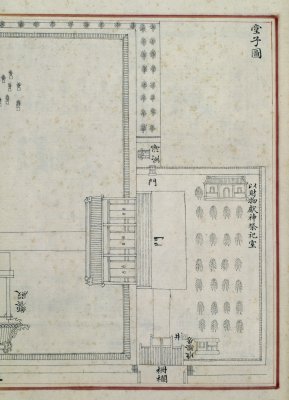

明代是皇后起居的正宫,面阔9间。清入关后,于顺治十二年(1655年)仿沈阳故宫清宁宫将西部的7间改为萨满祭祀场所。在此举行的祭祀项目主要有:1、坤宁宫元旦行礼,2、坤宁宫日祭(包括朝祭、夕祭),3、坤宁宫月祭,4、坤宁宫月祭次日祭天,5、坤宁宫报祭,6、坤宁宫大祭,7、坤宁宫大祭次日祭天,8、坤宁宫求福,9、坤宁宫四季献神,10、坤宁宫背灯祭献鲜。

背灯

背灯祭是满族萨满教祭神仪式之一,是在祭祀日当夜戌时左右举行的祭仪。其特点是在星斗出齐的黑暗中祭祀。背灯祭者多为黑夜守护女神,各姓所祭不尽相同。背灯祭中门窗紧闭,族人不得有半点声响。主祭人持神刀和腰铃晃动,并打卡拉器,奏出沉重和谐的音响,象征着众神在风云里行走的脚步声。背灯结束便撤供燃灯,阖族男女老少,不分尊卑上下席地而坐,同饮一坛米酒,同吃一只背灯喜猪,并将之给因故没有参加祭祀的族人送去。

政书

“政书”一名首见于《四库全书》,专门记述历代王朝典章制度的沿革变化以及政治、经济、文化、科技等方面的发展情况。

《中国古籍善本书目》

此书为中国现存公藏善本书目的总汇,收录了各级各类公藏部门如各省、自治区、直辖市图书馆,博物馆,文物保管委员会,高等院校,科学院系统图书馆,中等学校,文化馆,寺庙等781家单位的现存善本图书约13万部,但台湾地区除外。版本目录学上关于“善本”的含义向来是指精加校雠、误字较少的版本或稀见旧刻以及名家抄校、前贤手稿之类。本书目据上述范围选取具有历史文物性、学术资料性、艺术代表性而又流传较少的书籍,但不包括少数民族文字古籍。本书目按经、史、子、集、丛5部编排,分部出版。各部类所收各书以著者的时代先后为序;同书有多种版本者,亦按时代先后,先刻本,次抄本,有稿本者排在各本之前。每部书依次著录其书名、卷数、编著注释者、版本、批校题跋者及统一编号。每部书之后有藏书单位代码表和藏书单位检索表。

《北京图书馆古籍善本书目》

国家图书馆善本书目。北京图书馆编,书目文献出版社1987年出版。国家图书馆的前身是清末由政府筹建的京师图书馆,通过接受政府拨交、私人捐赠、该馆努力搜访三条途径,至1986年本书目编竣时已收藏历代写本、刻本、传抄本等善本近30万册(敦煌遗书、金刻本《赵城藏》等几大专藏不计),其中宋、金、元刻本有1,400余部。本目录是该馆所编的第六部善本书目,收录自建馆以来(1910年至1986年)陆续入藏的古籍善本书,包括又陆续选出、未及收入《中国古籍善本书目》的近千部善本书籍。本书继承了前5部书目在收录标准、版本考订、款目著录、编目体例、分类原则等方面的优良传统,纠正了以往著录的失误。全目依经、史、子、集四部分类编排,加上索引册,全5册,16开本。著录包括书名、卷数、著者、版本、稽核、附注等项。书目后附有四角号码书名索引和著者姓名索引。

《北京大学图书馆藏古籍善本书目》

善本书目。北京大学图书馆编,北京大学出版社1999年出版。北京大学图书馆是我国五大图书馆之一,古籍收藏有150万册,占馆藏的三分之一。其中古籍善本书有15,000余种,160,000余册,珍稀品种和版本已超过5,000种。当中包括该馆历年购入的古籍善本;私人捐赠本,如清末方氏碧琳琅馆捐赠的明清刻本,近代著名藏书家李盛铎捐赠的宋、元、明刊本、抄本、稿本、名人手校题跋本,日本刻本、抄本和朝鲜刻本等;接收的国学院藏书和燕京大学图书馆并入的古籍善本等。本书目的收录标准原则上依《中国古籍善本书目》之收录标准。分类按传统的“四部”体系,略作调整,设经、史、子、集、丛五部。依传统的著录方式,每书著录书名、卷数、作者、版本、册数及索书号。书目后附有书名、著者索引。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫