清内府藏砚颇多,包括流传自前朝各代的与本朝的收藏,陈列于乾清宫东暖阁。乾隆皇帝认为所藏砚台年代久远却无综合记录,若遗失可惜,遂于乾隆四十三年(1778年)命内廷侍臣于敏中、梁国治等人甄别优劣,作成图谱,厘为二十四卷。

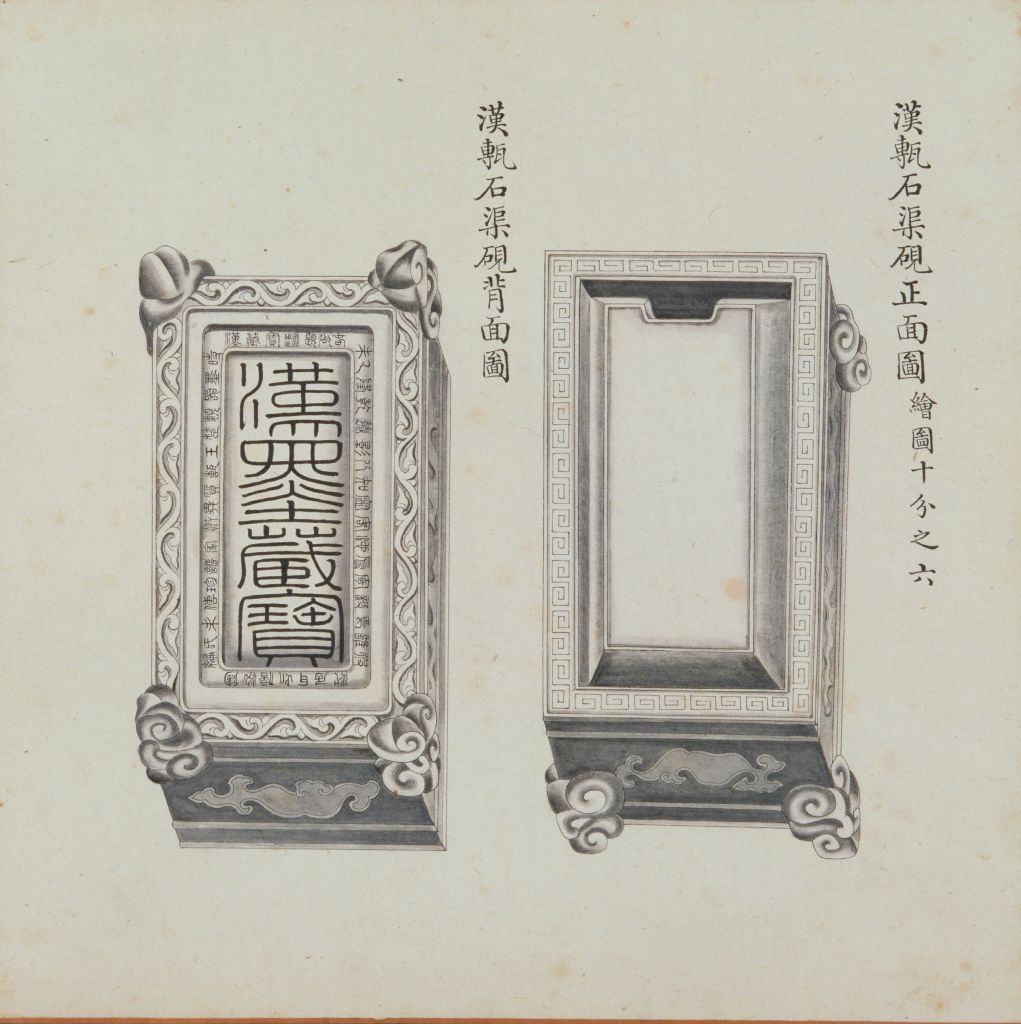

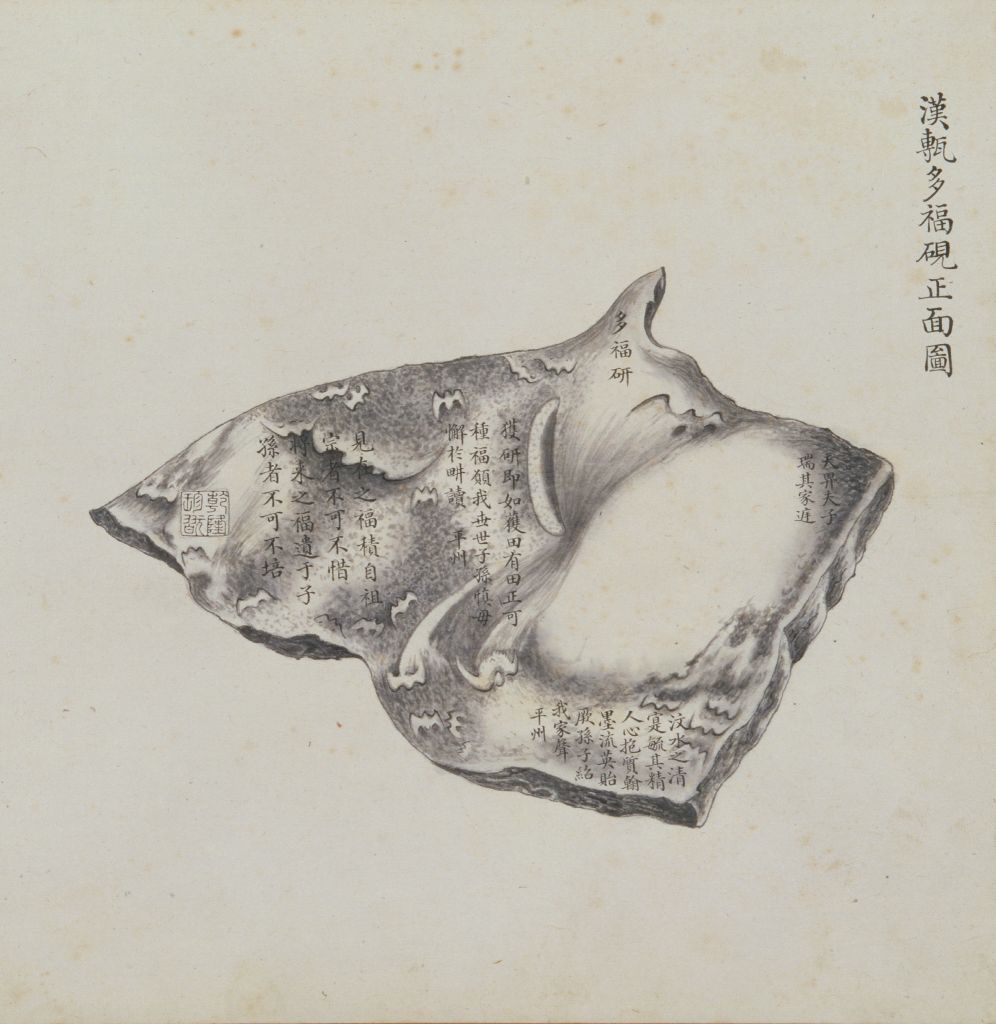

此砚谱卷一至卷六所载皆属陶砚,上起汉未央宫东阁瓦砚,下至明旧澄泥四直砚;卷七至卷二十一所载皆属石砚,上起晋王廞璧水暖砚,下至清朱彝尊井田砚。以上砚台共计200枚,图464幅。卷二十二至卷二十四为附录,所载诸砚41枚,图108幅,皆系松花、紫金、驼基、红丝诸品及仿制澄泥各砚等。全书以图系说,详记砚之尺度、材质、形制、出处及收藏鉴赏者的姓名,核其纪年、署款、公私印记,历朝史传所记载亦细加考证。前人铭跋附于宸章之后,臣工奉敕题名。各砚之正、背、侧面由宫廷画师门应兆奉敕描绘,凡有御题、御铭、御玺及前人款识、印记等,也由宫中专事篆、隶书法之人摹写。图文并茂,勾摹具精。书成之后,乾隆帝赐名《西清砚谱》,并冠序于卷首。该书为研究我国古砚史提供了极为形象与翔实的宝贵资料,是了解清宫所藏历代名砚概况及其流传经过的重要参考书。

此书纂修告成之后久未刊行,仅奉旨缮录正本数部,陈设于大内、园囿和盛京等处。所知传世者仅有4部足本和1部残本。

《四库全书总目提要》、《国朝宫史续编》等书著录。

钦定

凡皇帝亲自裁定的事项为钦定。

西清

“西清”为清代宫内南书房的别称。

于敏中

于敏中(1714-1780年),字叔子,号耐圃,江苏金坛人。乾隆朝状元。曾历任内阁学士,兵部、刑部、户部侍郎,军机大臣等职,颇受乾隆皇帝的信任,又授文华殿大学士衔,任上书房总师傅,《四库全书》馆总裁。于敏中聪颖过人,乾隆御制诗多有由他聆听后笔录定稿。因久参机要,与外官相勾结,收受贿赂甚多。后因病卒。著有《国朝宫史》、《素余堂集》。

梁国治

梁国治(1723-1787年),字阶平,号瑶峰、丰山,浙江会稽人。清官吏、书法家。乾隆六年(1741年)中举,历官江西、安徽、山西、湖南等地。三十八年(1773年)秋冬入值军机处,其间兼署户部左侍郎、户部尚书、协办大学士,并一度入值南书房。五十年(1785年)拜大学士。谥“文定”。

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

单鱼尾

在书口中缝刻的鱼尾形符号,称鱼尾,常刻在书口上节或下节。只在书口上边刻一个鱼尾称单鱼尾。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

四周双边

书版一般用四周的界线围成,界线又称边栏,简称边。四周界线只画一道粗墨线者称单边。在粗线之内又附一道细墨线者称双边。上下两边没有细线、仅左右两边有细线者,称为左右双边。上下左右全有细线者,即称四周双边。

书衣

书衣,也称作书皮或封皮。在书册装订时另用空白纸张(一般用棉连纸,染成磁青、米色或天蓝色)加在书册前后,作为保护书的外壳,比作书的衣服,故名。历代官书的书衣多用黄、红、蓝、紫等色的绢绫做成。清代修《四库全书》,对其书衣更匠心独具,别开生面,以青、红、蓝、灰四种来颜色象征春夏秋冬四季,用以标志经、史、子、集四库,这种做法,实开清代晚期和近代书籍封面绘画等装帧设计的先声。

乾清宫

暖阁

暖阁即以槅扇门、隔断板、天花板等在殿堂内建的小屋。

内廷

广义即为宫廷。紫禁城范围内可统称内廷或大内。狭义讲即为宫廷后部帝后生活区。

朱彝尊

朱彝尊(1629—1709年),字锡鬯,号竹垞,别号金风亭长、小长芦钓鱼师等,秀水(今浙江嘉兴)人。清康熙十八年(1679年)以鸿博官检讨,后入直内廷。工诗,与王士祯齐名。精于金石考据之学。书工古隶,笔意秀劲,韵致超逸。清包世臣在《艺舟双楫》中将他的隶书定为逸品下。亦工画。因学识渊博,深得康熙皇帝赏识,曾参与编纂《明史》。为完成《日下旧闻》一书,他不仅摘录古书,且逐一实地考察对照:“雄关绝障,策屐登临;名刹高台,按图指索。认籀文于甫草,最详同马攻车;剔碑版于荒苔,尽访吉金贞石。”历尽辛苦,终成此书。著有《曝书亭集》等书行世。

松花

指松花江石,本名“乌拉玉”,又称“松花玉”,出自东北松花江畔。因其产于清朝始祖的发祥地,故清圣祖康熙选用此种石料为宫廷御用砚材,并撰《制砚说》以志此事。此后,制作松花江砚遂成为清代宫廷的定制。康熙、雍正、乾隆三朝,松花江砚制作数量较多,至嘉庆、道光朝以后则停止采伐松花江石。

紫金

指紫金石,产于青州临胊(今山东省境内),紫色。清《砚小史·青州紫金石》中引唐彦猷《砚录》记载:“……此石盖出于州之南二十里,曰临胊界,掘土数丈乃得。石有数重,人所取者不过第一二重,若至第四重,润泽尤甚,而色又正紫。虽发与端歙同,而质微下。”以紫金石制砚,不知始于何时,但宋人的砚谱中已有紫金石的记述,宋高似孙《砚笺》中记载:“晚唐兢取紫金石,国初已乏。”

驼基

指驼基石,产于登州(今山东境内)驼基岛,青黑色,有金星、罗纹,纹理斑斓。驼基石砚传世极罕。

红丝

指红丝石,产于青州益都黑山(今山东省境内),石色红黄相间,红理黄纹或黄理红纹。唐中和年间已有开采,据说产石的洞口在绝壁之上。宋时唐彦猷复遣石工入洞取石,此为红丝石用作砚材的最早记载。此后,巨石摧掩洞门,石遂绝。宋代米芾的《砚史》、高似孙的《砚笺》、苏易简的《文房肆谱》诸本砚谱均对红丝石砚加以品评,唐彦猷在《砚录》中赞红丝石砚试墨有膏润浮泛,墨色相凝若漆,以红丝石砚为天下第一。

《西清砚谱》

清乾隆朝编著的清内府藏砚的图谱,全书分为二十四卷,集萃清内府藏砚二百余方,上起汉代,下迄清乾隆朝新制。乾隆钦定凡例,每砚皆图、说并茂。

大内

皇宫之内。

盛京

今辽宁省沈阳市。盛京是清代龙兴之地,清王朝定鼎中原前在关外建立的最后一座都城。1625年3月,努尔哈赤率众迁都沈阳。随着后金政权在东北势力的发展,盛京都城城垣及皇宫的建筑都达到了相当高的水平。努尔哈赤、皇太极死后葬于此地的福陵和昭陵。清入关后,统治者为了使皇室贵胄子弟永记清朝开国创业之艰难并缅怀先祖,定期至盛京恭谒祖陵。

《四库全书总目提要》

清于敏中撰,200卷。实际由各纂修官撰写,由总纂官纪昀一手删定。该书对历史上一万多种典籍,从经史子集到医卜词曲之类,撮举大旨,辨析源流,考核得失,成为中国目录学的发轫之巨著,在中国文化史上可谓空前壮举,也是称誉世界的文化瑰宝。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫