刘文泰(生卒年不详),贯里不详。明医官。宪宗时任太医院院使,因投剂乖方,致损宪宗,遭大臣参劾,降为承德郎太医院院判。弘治六年(1493年)因弹劾王恕又降为御医。弘治十六年(1503年)奉任总裁修本草,两年后成《本草品汇精要》。后孝宗患热疾,文泰误投大热之剂,致孝宗烦躁不安而殁,法司奏文泰药不对症,请斩之。后免死遭戍。

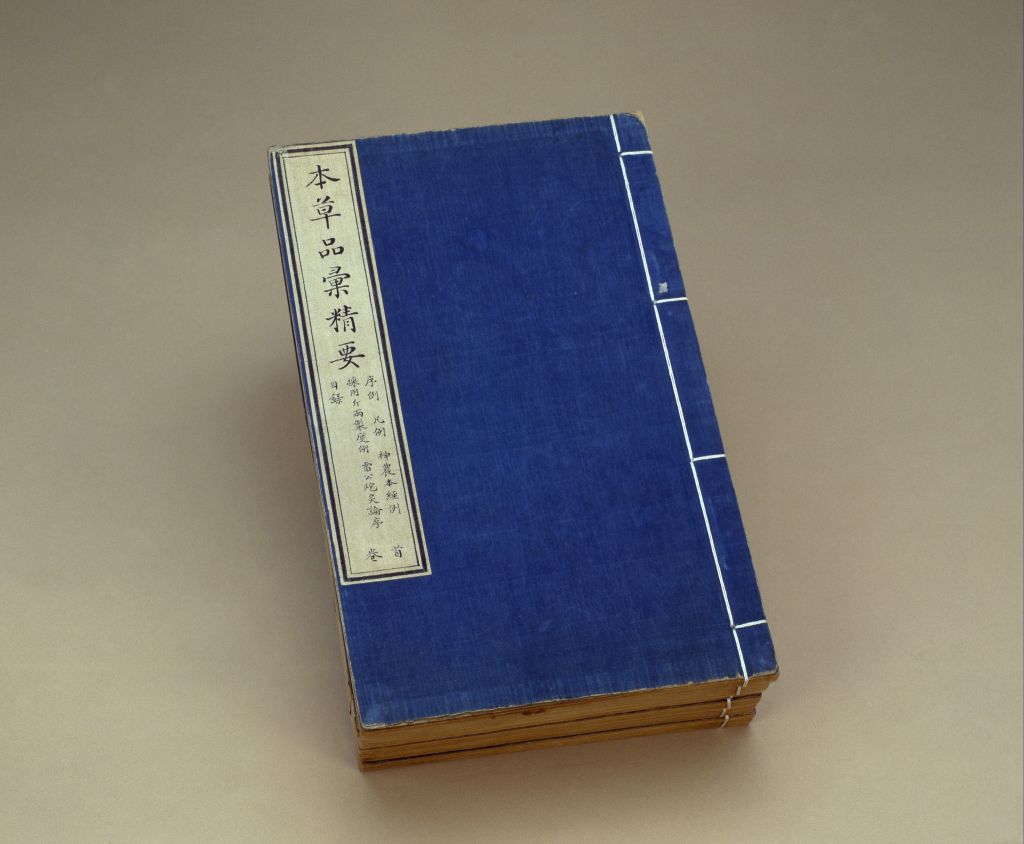

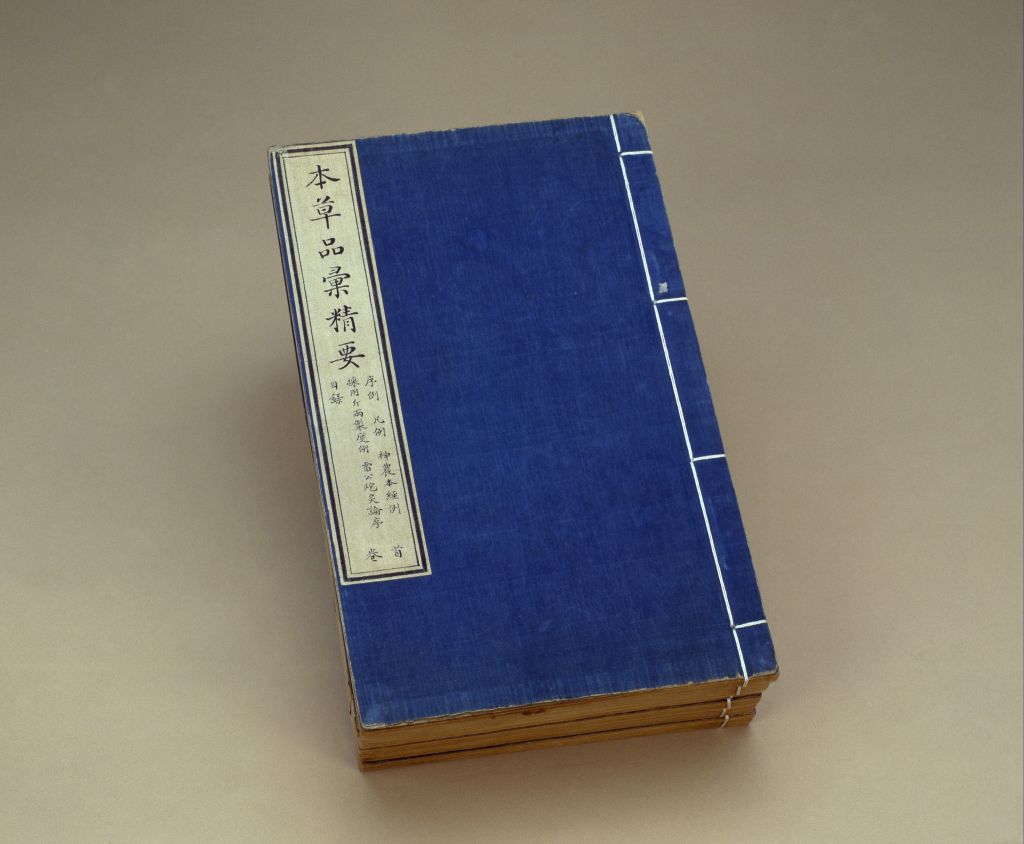

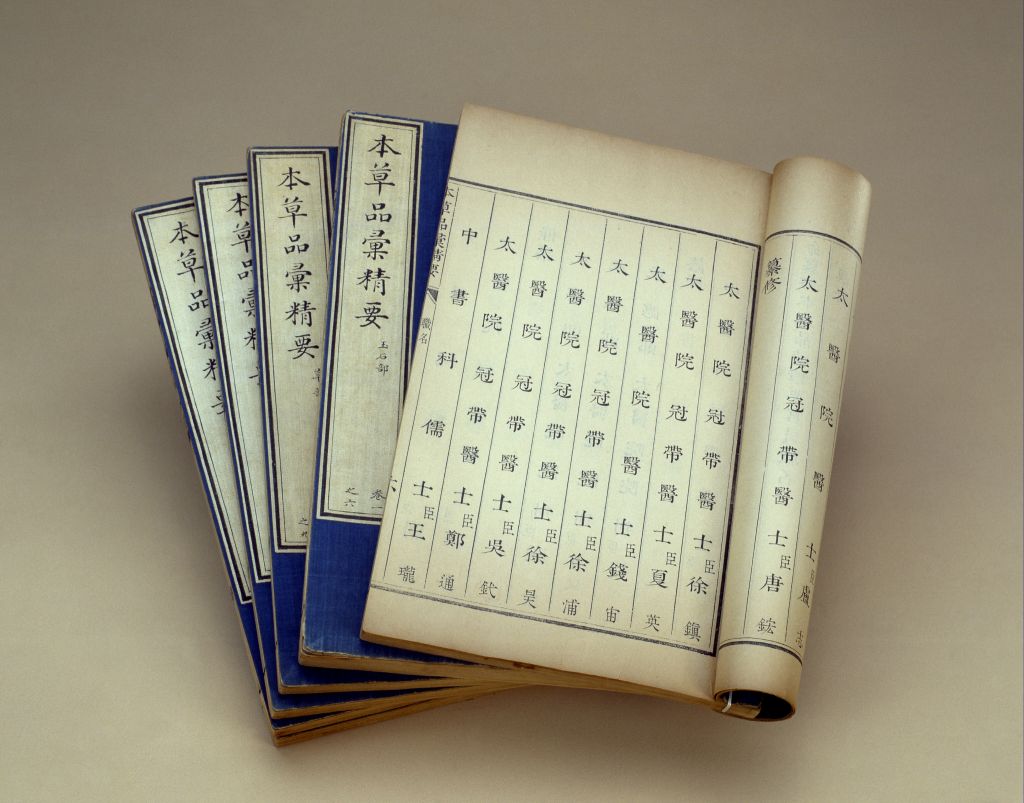

《本草品汇精要》书面

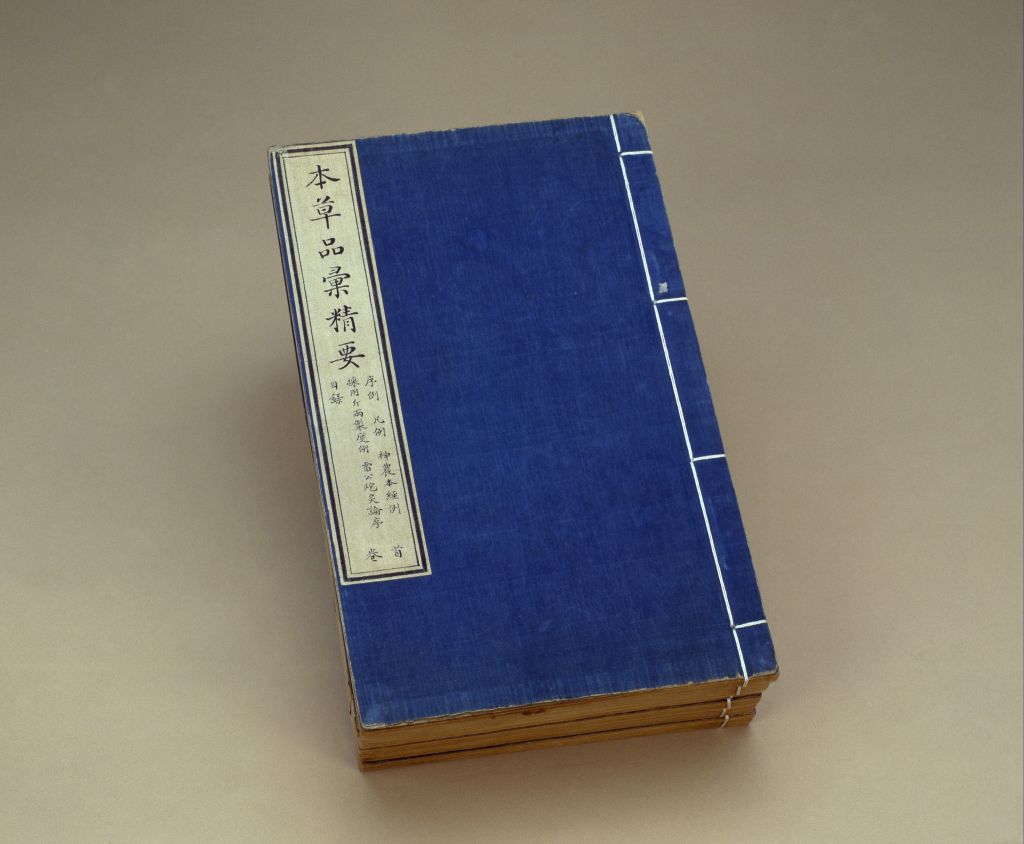

《本草品汇精要》书面  《本草品汇精要》书册

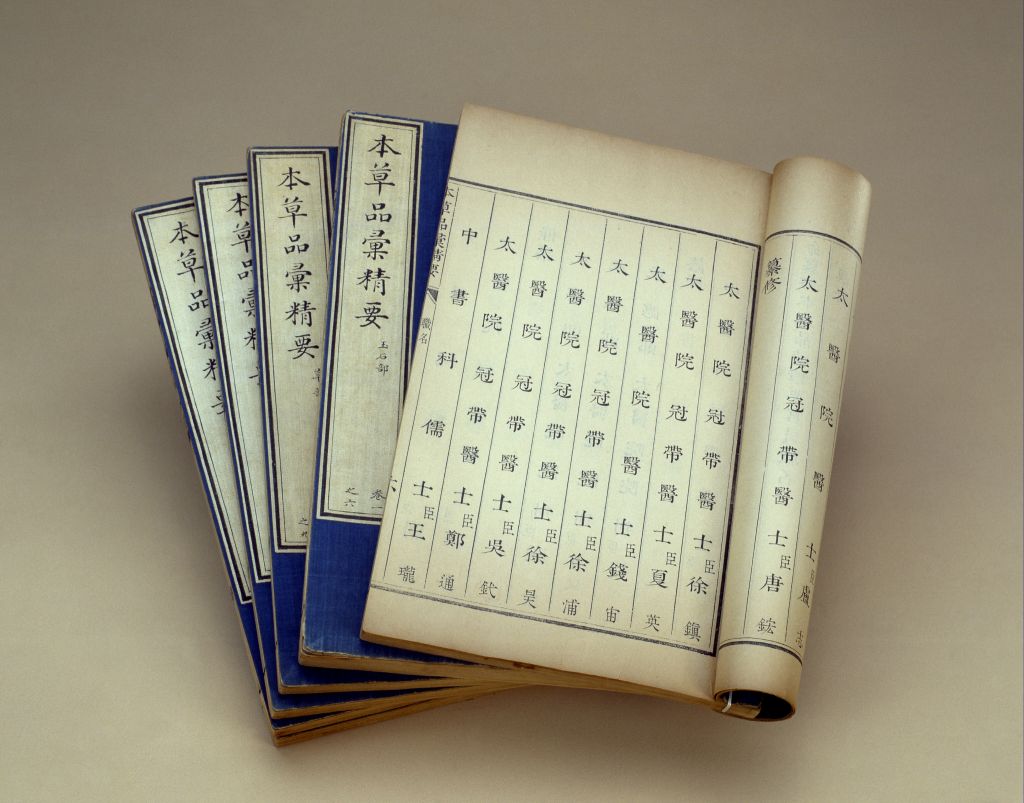

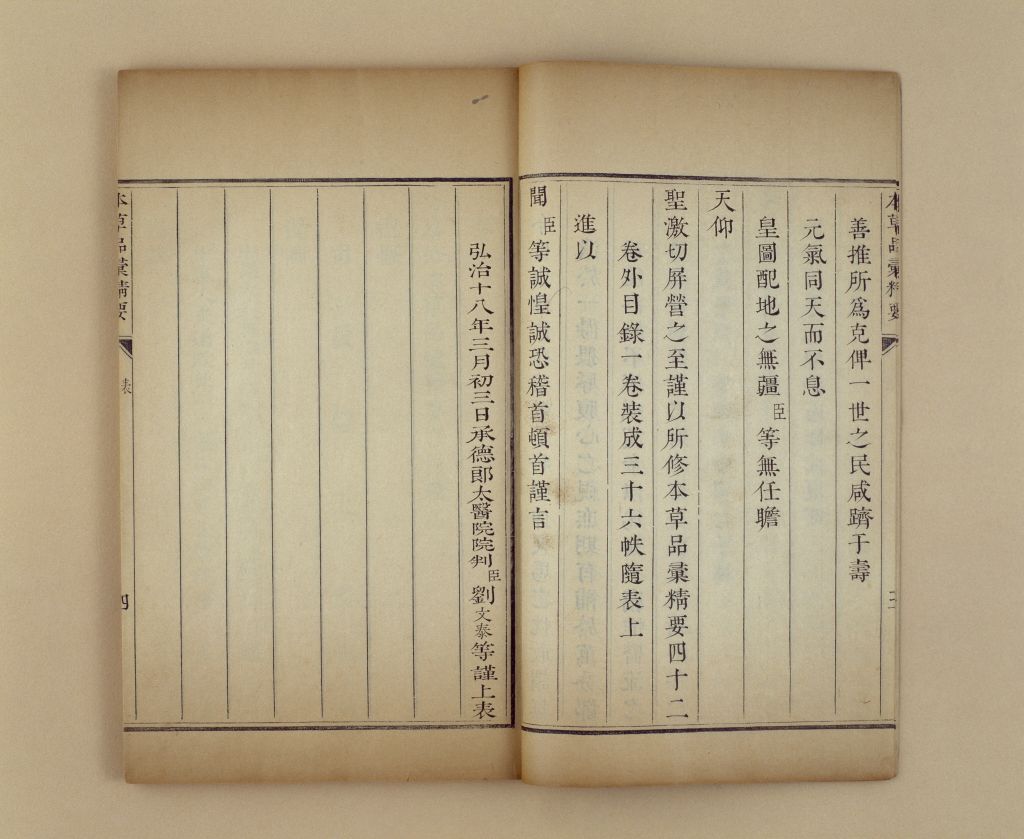

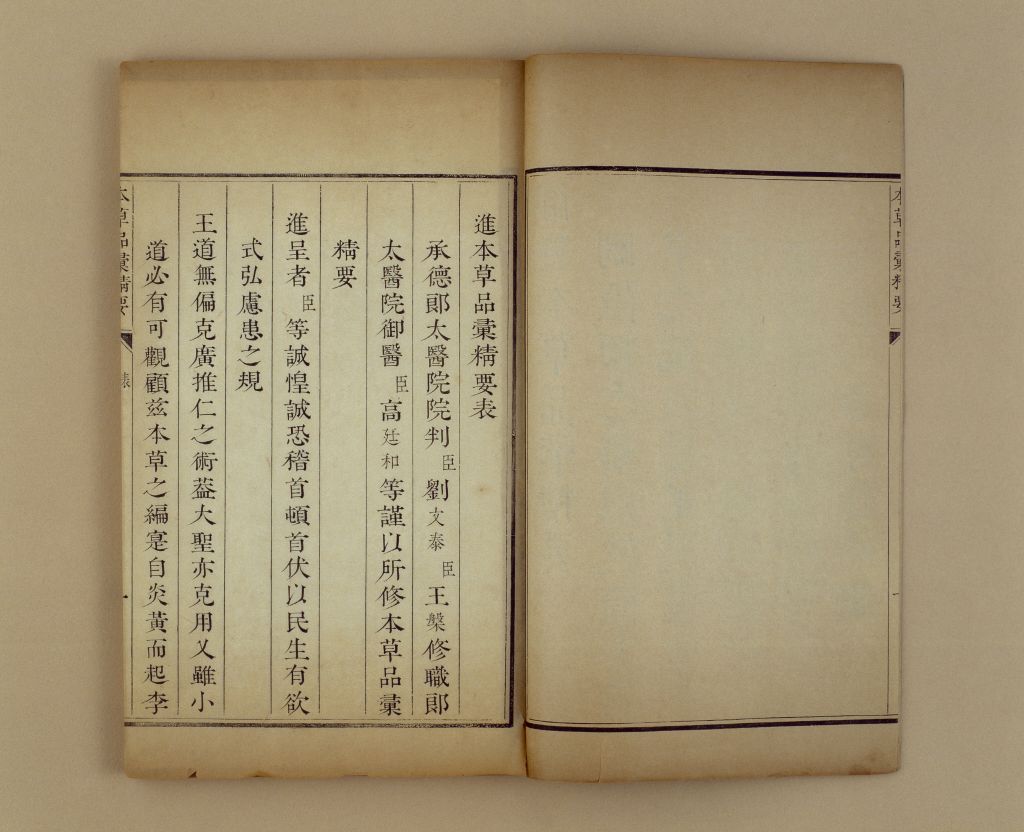

《本草品汇精要》书册  《本草品汇精要》进本草品汇精要表

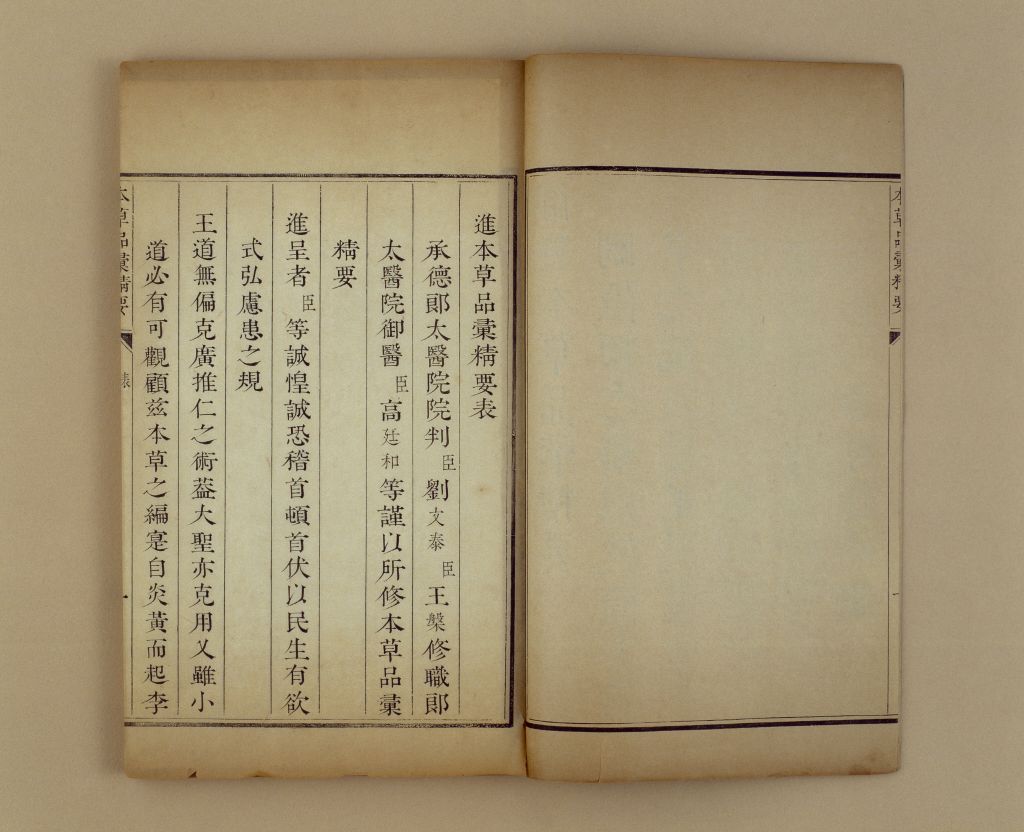

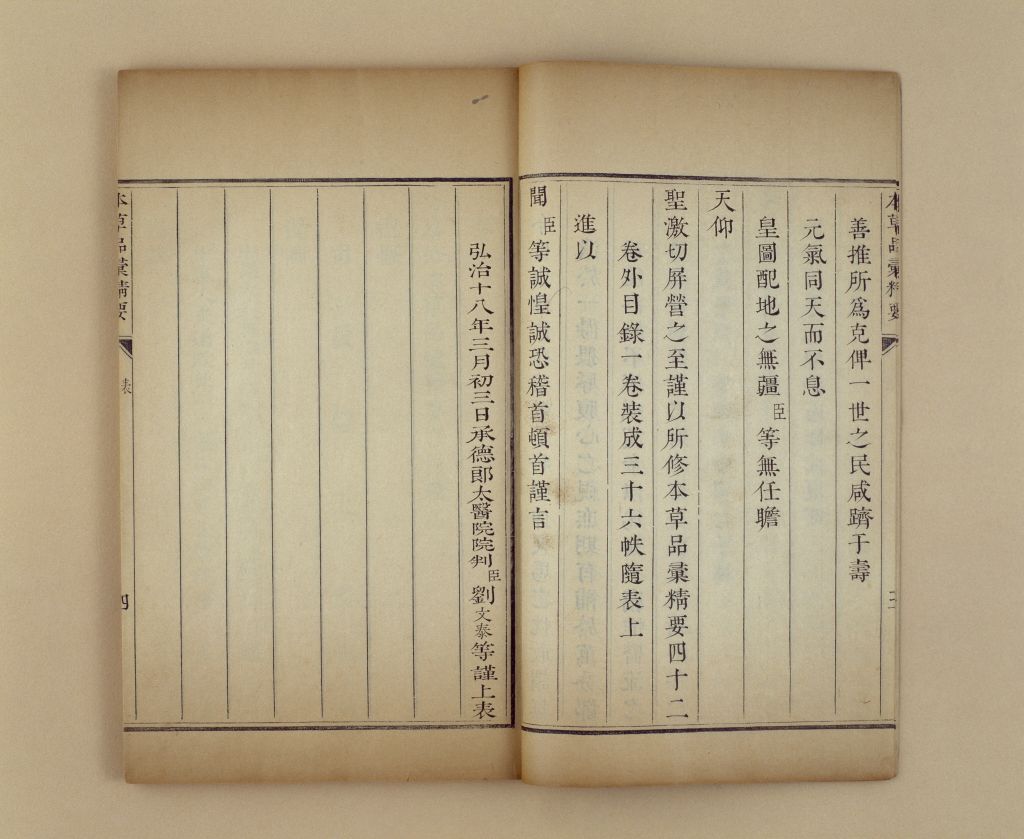

《本草品汇精要》进本草品汇精要表  《本草品汇精要》表章

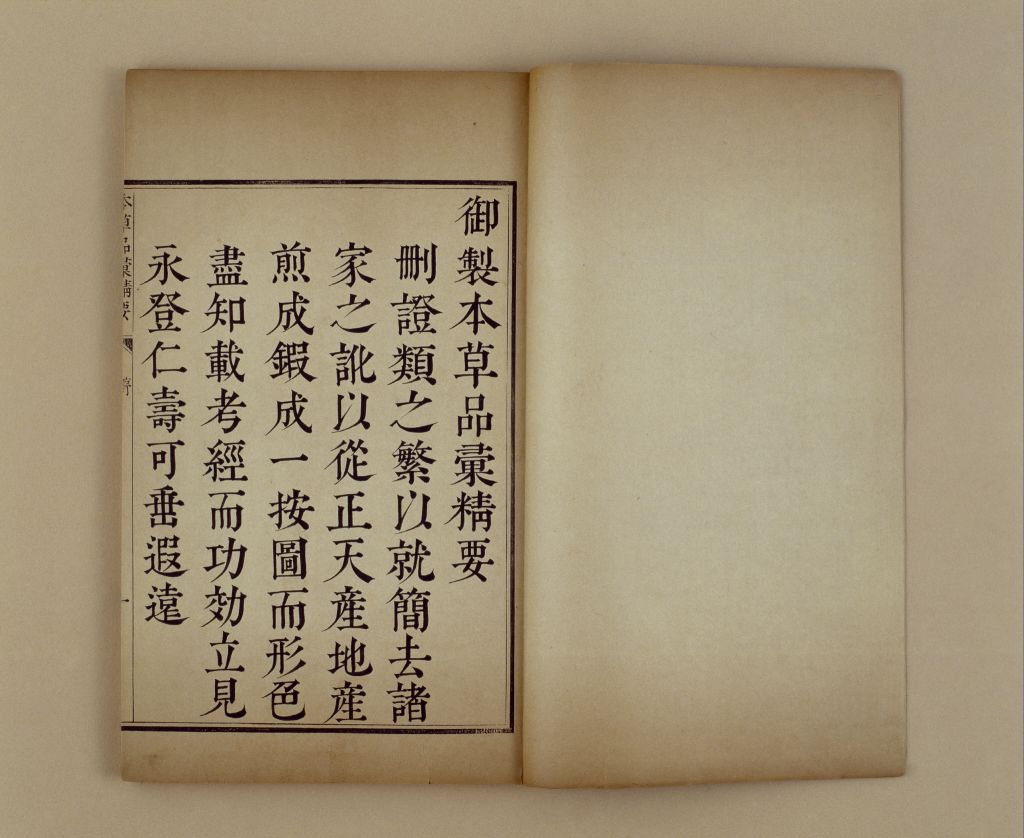

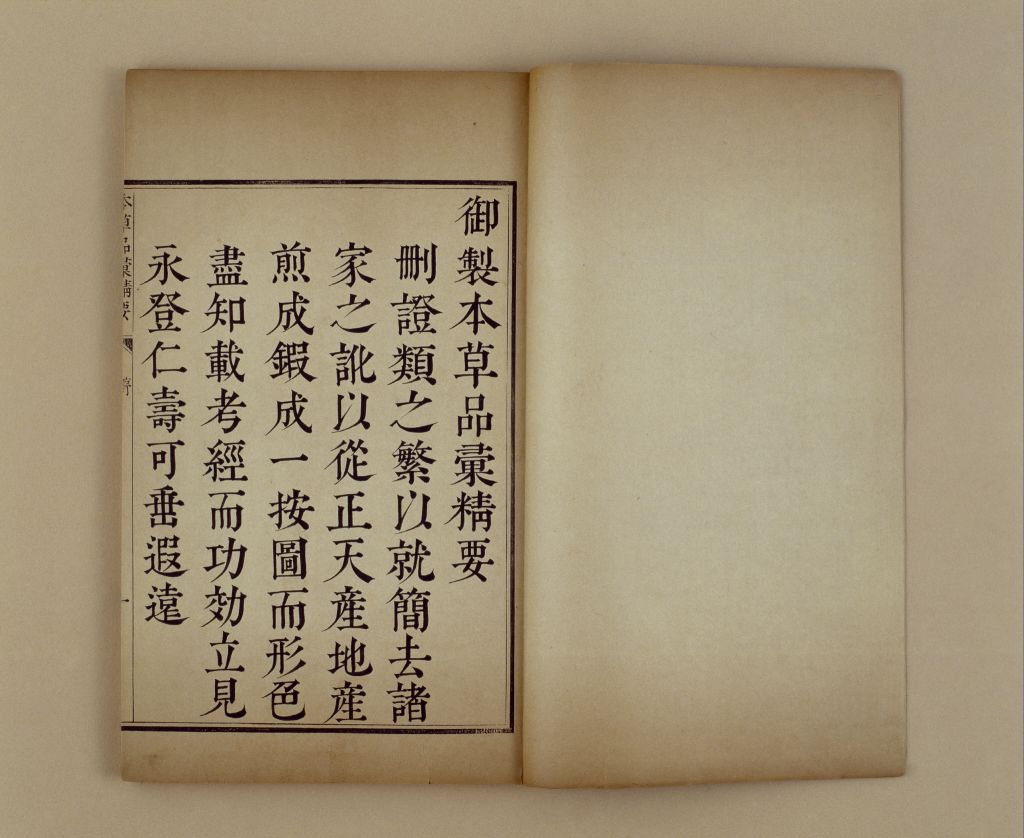

《本草品汇精要》表章  《本草品汇精要》御制序首页

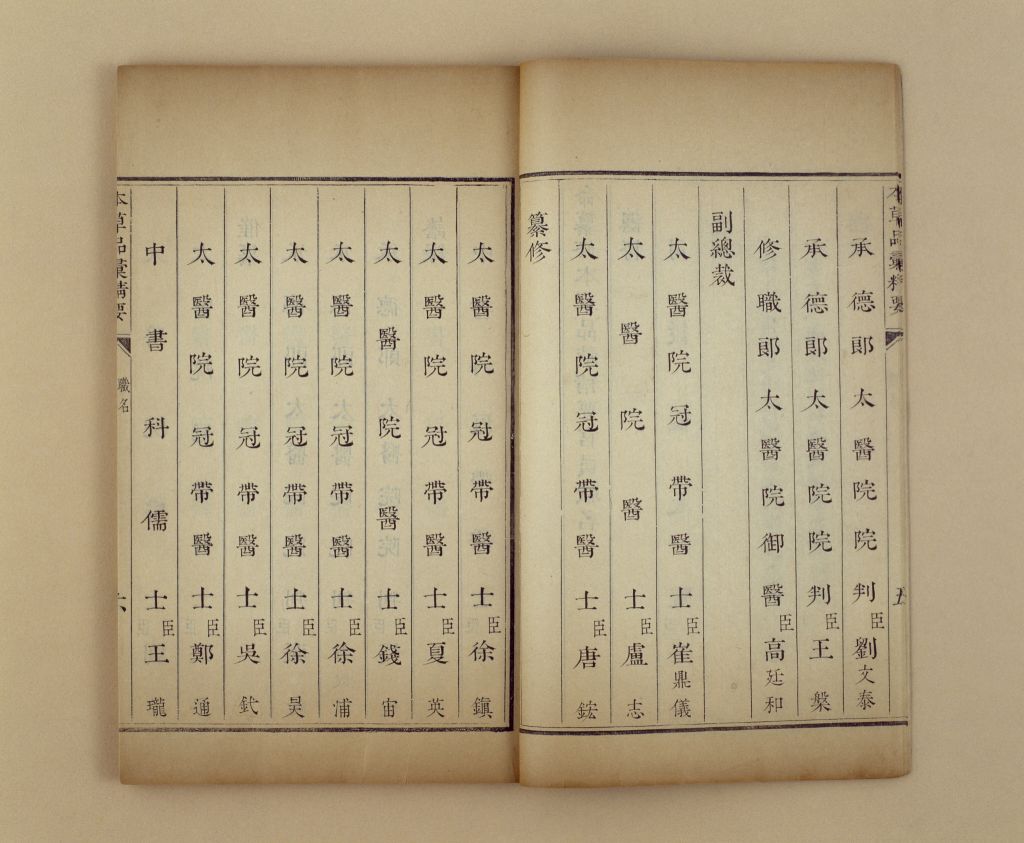

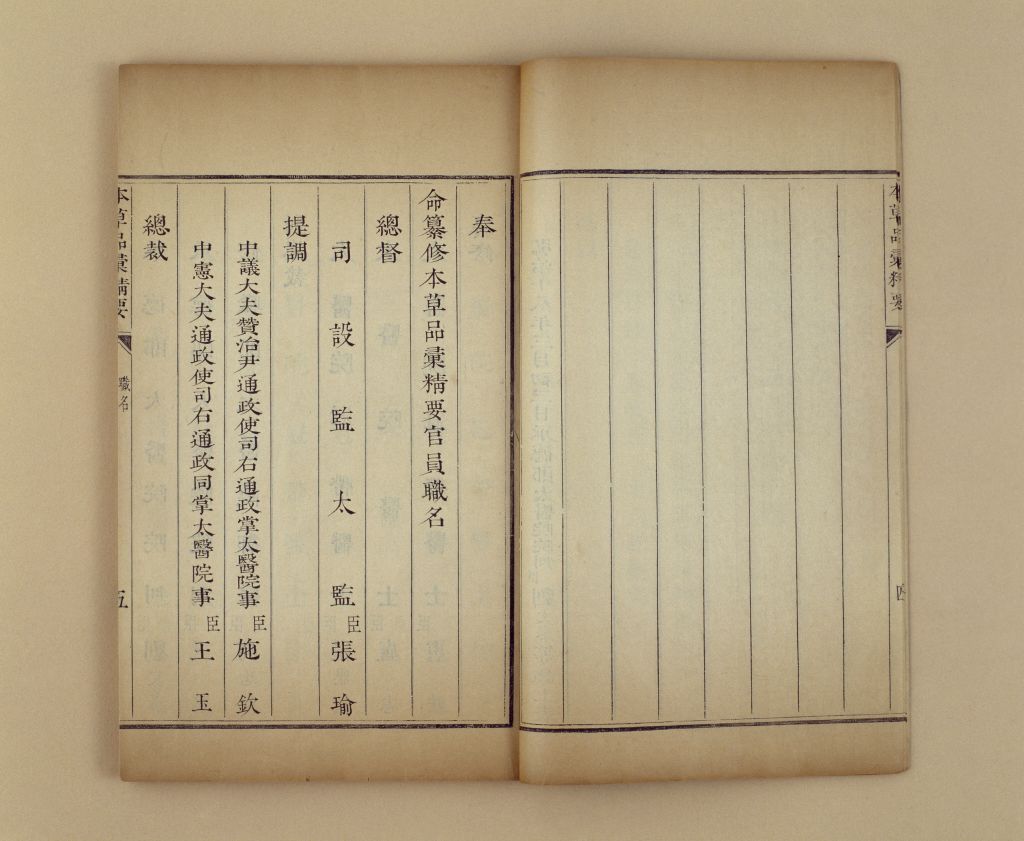

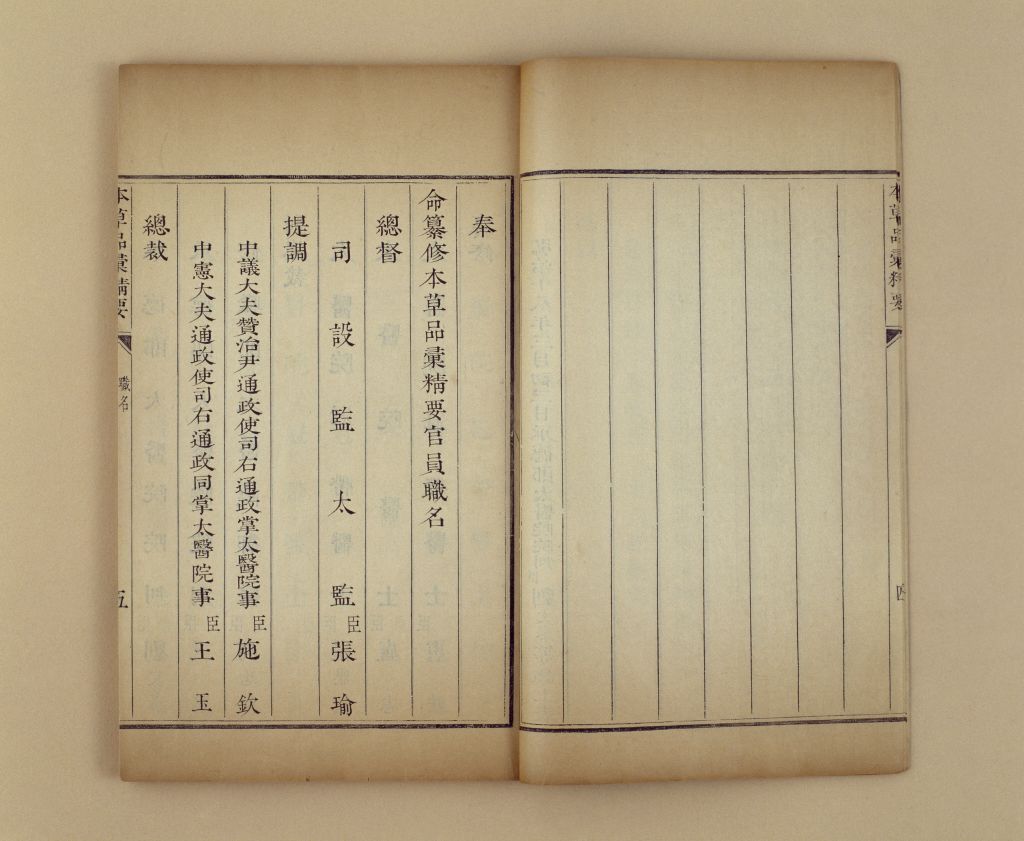

《本草品汇精要》御制序首页  《本草品汇精要》命纂修本草品汇精要官员职名表

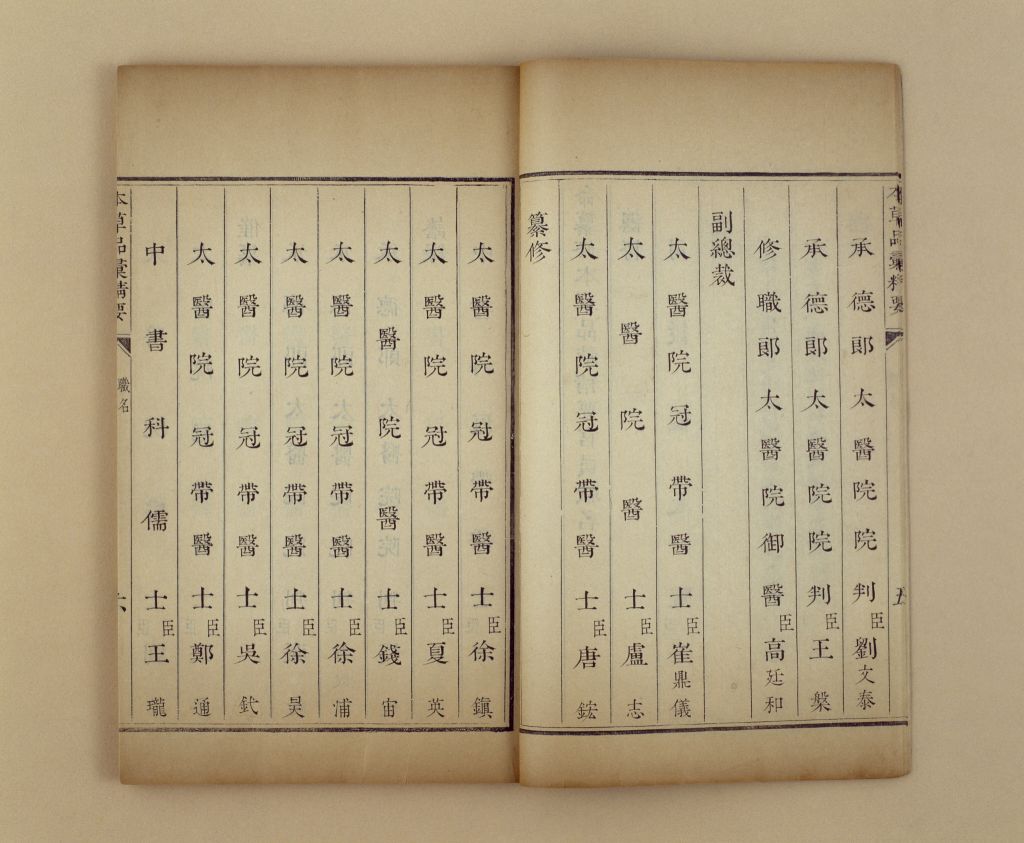

《本草品汇精要》命纂修本草品汇精要官员职名表  《本草品汇精要》命纂修本草品汇精要官员职名

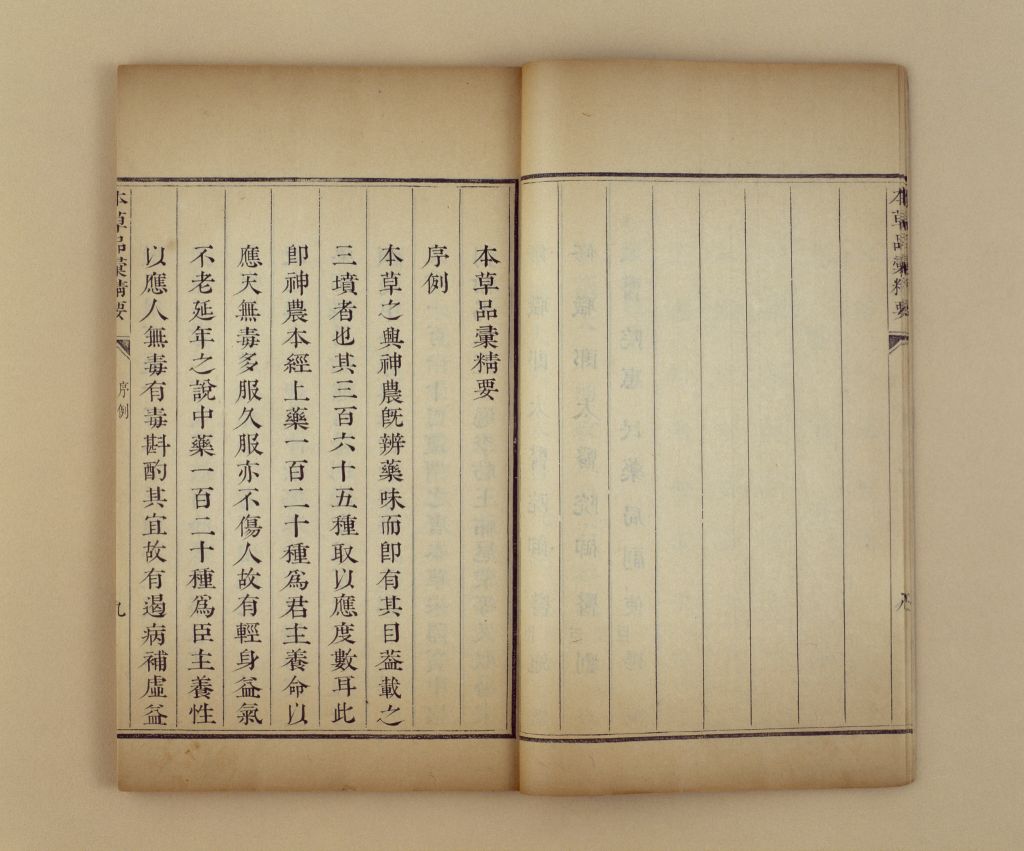

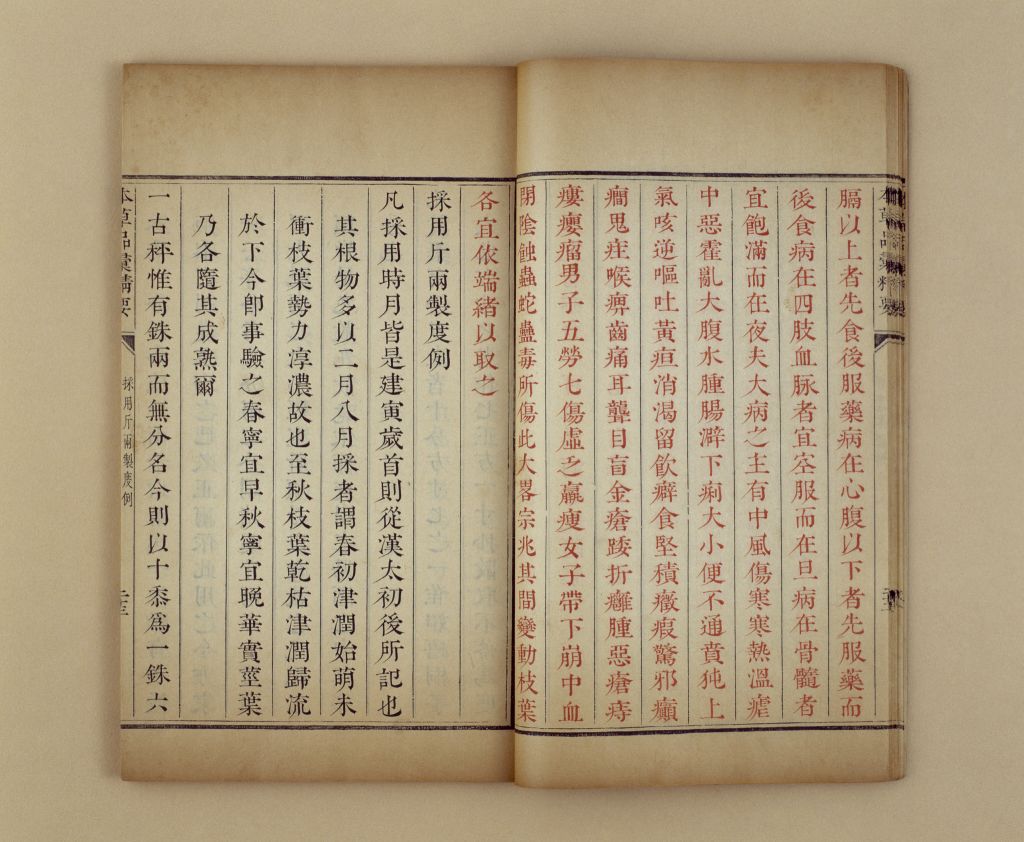

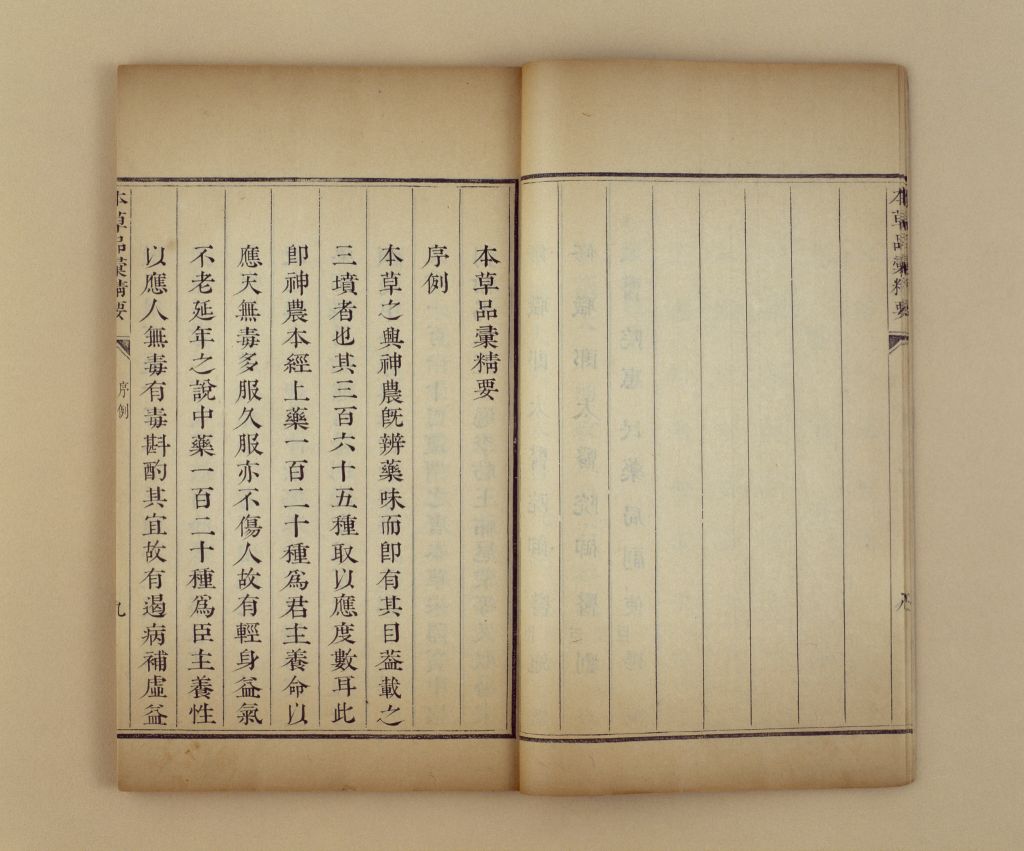

《本草品汇精要》命纂修本草品汇精要官员职名  《本草品汇精要》序例

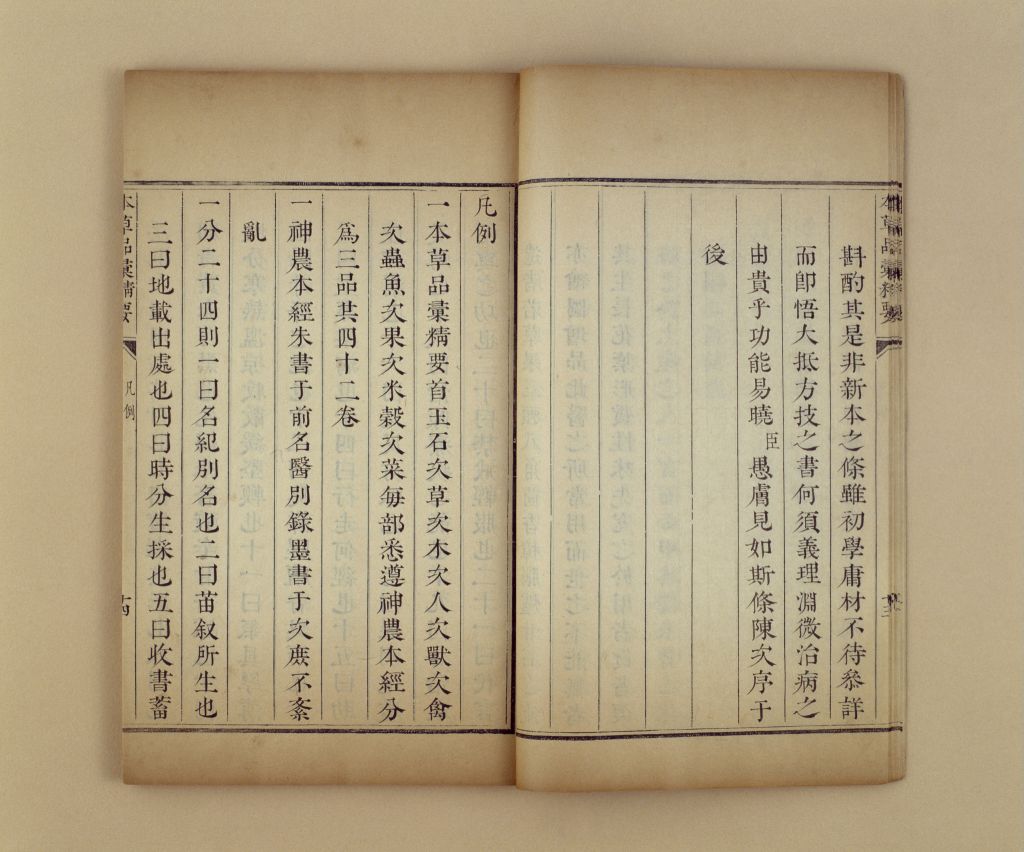

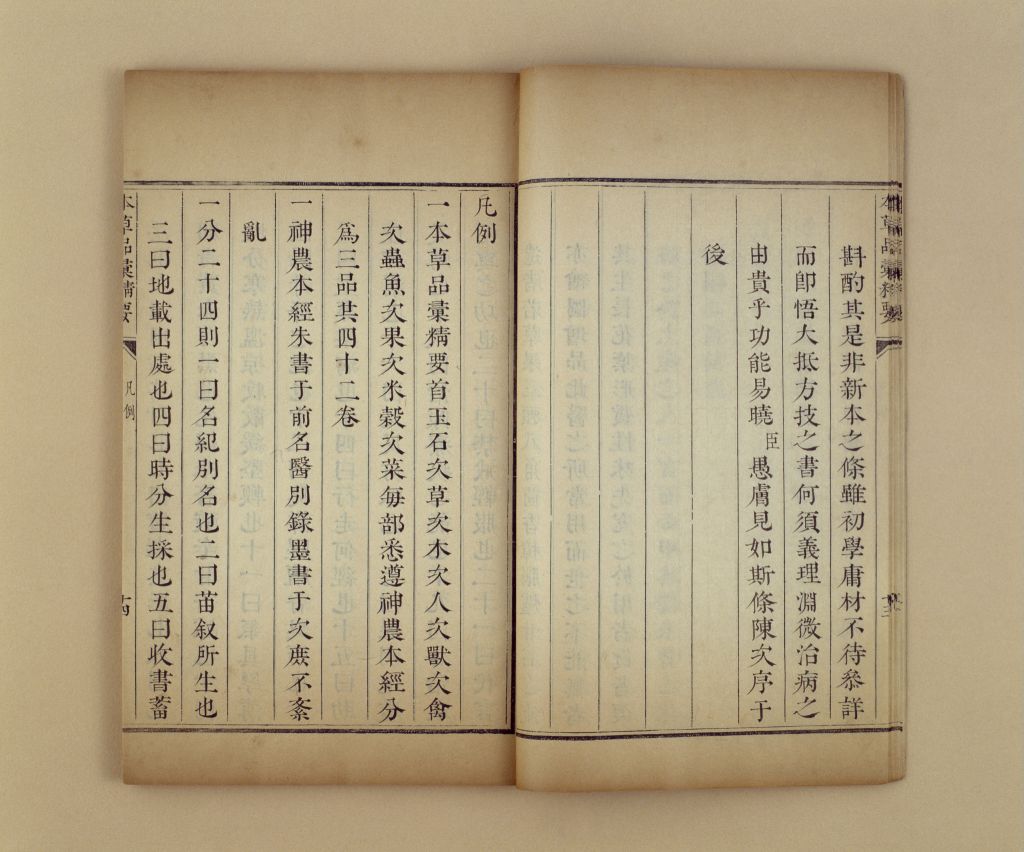

《本草品汇精要》序例  《本草品汇精要》凡例

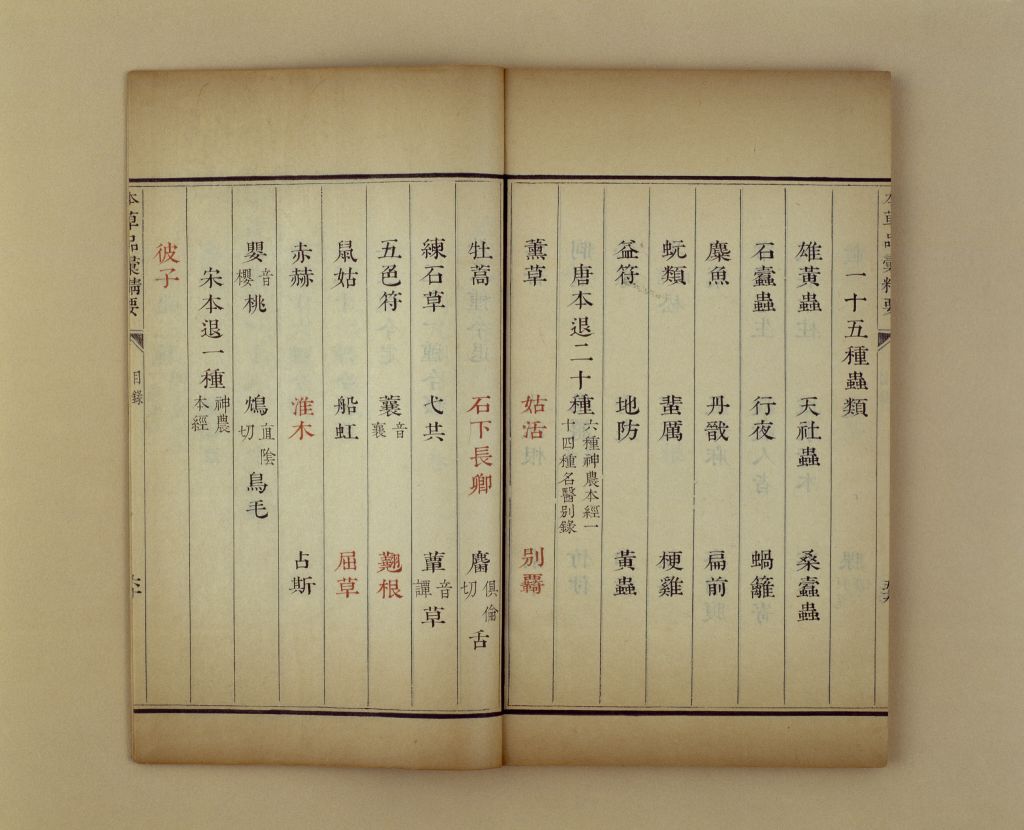

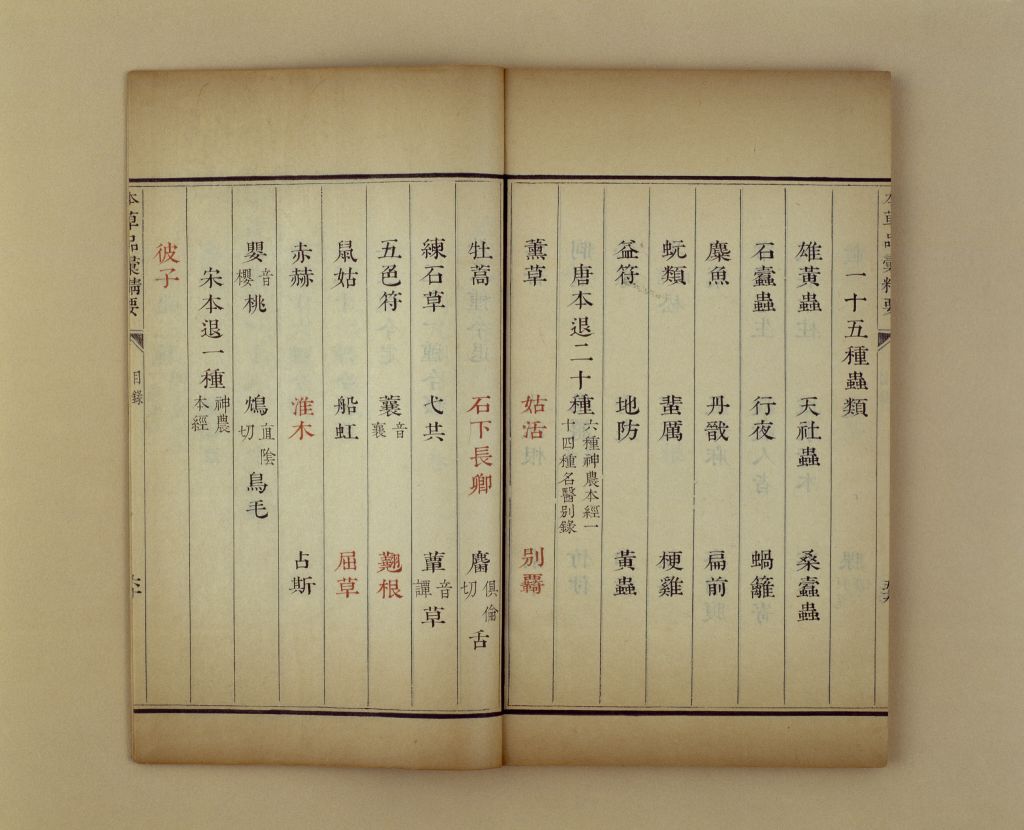

《本草品汇精要》凡例  《本草品汇精要》目录

《本草品汇精要》目录  《本草品汇精要》目录首页

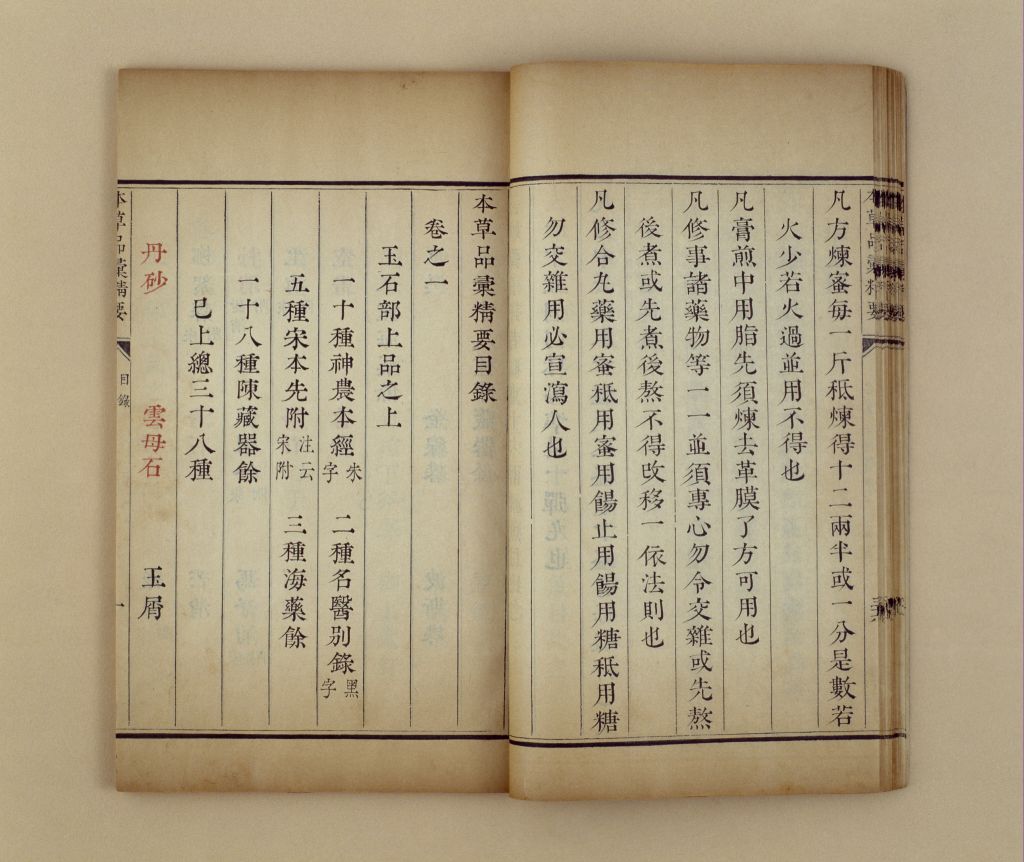

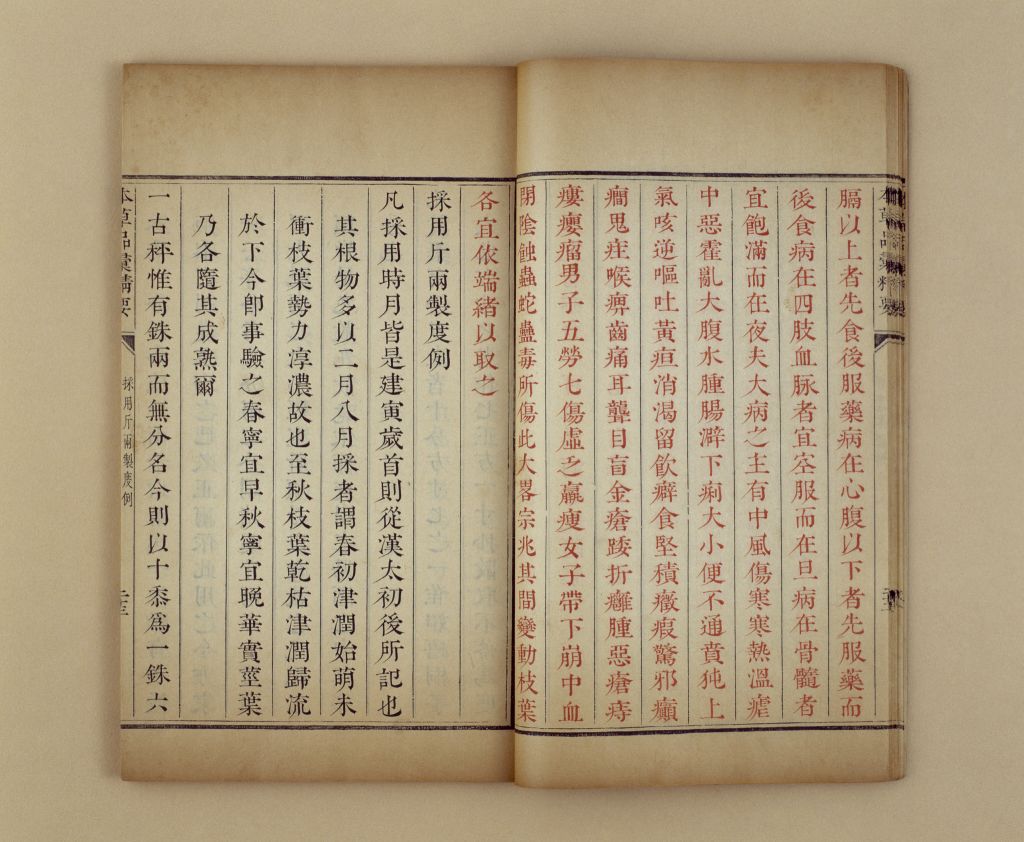

《本草品汇精要》目录首页  《本草品汇精要》卷首·采用斤两制度例

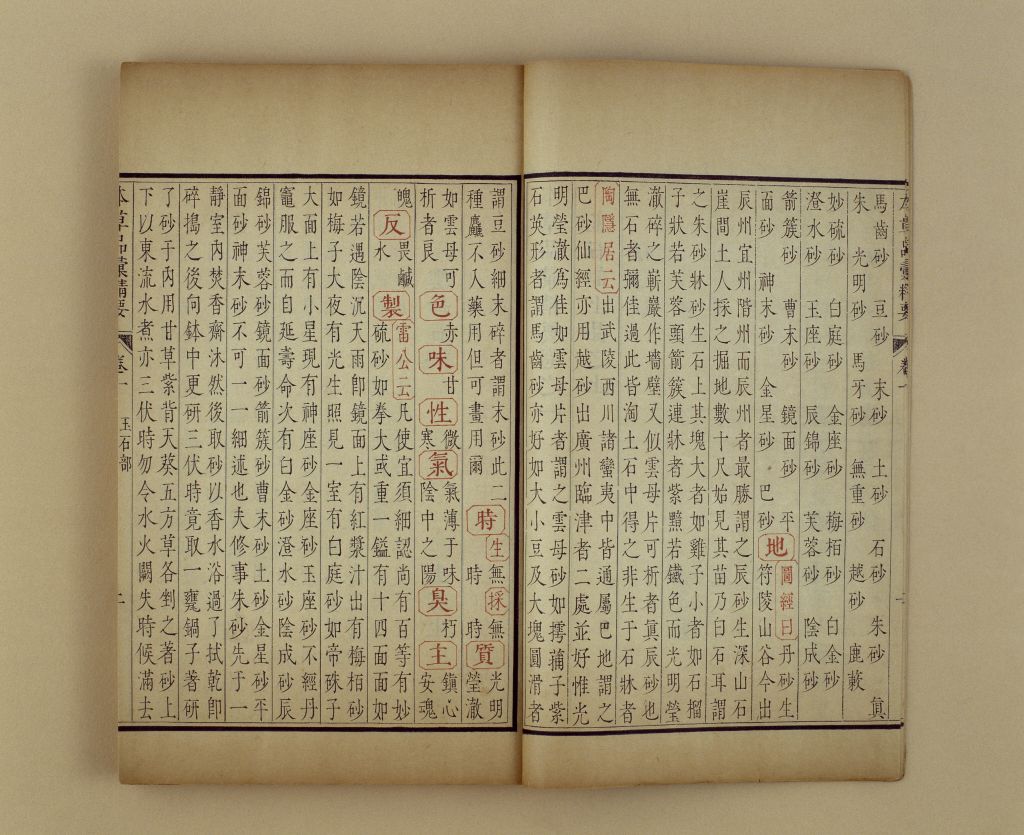

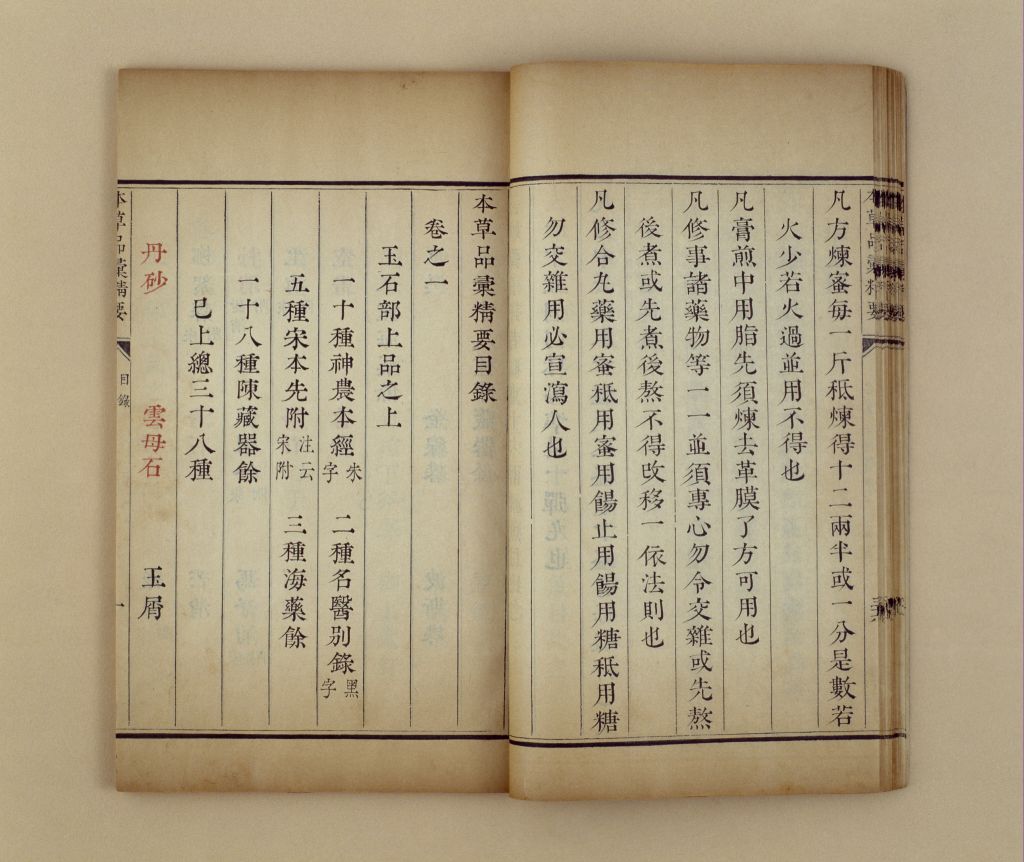

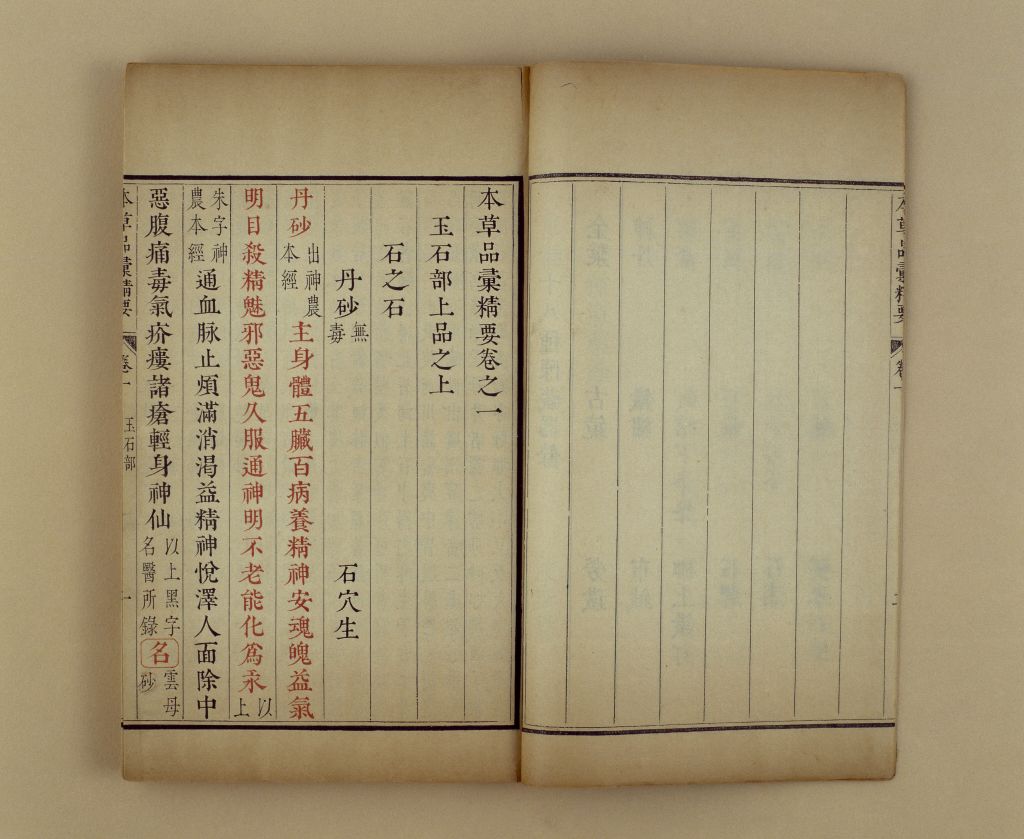

《本草品汇精要》卷首·采用斤两制度例  《本草品汇精要》卷一·玉石部

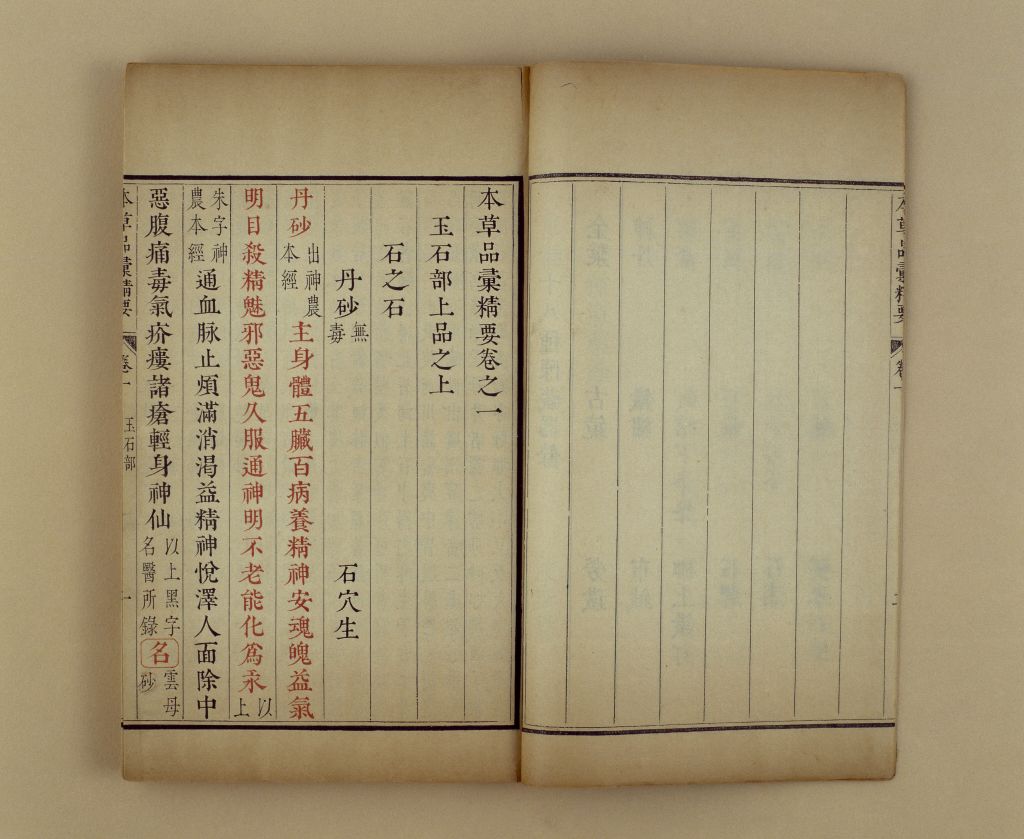

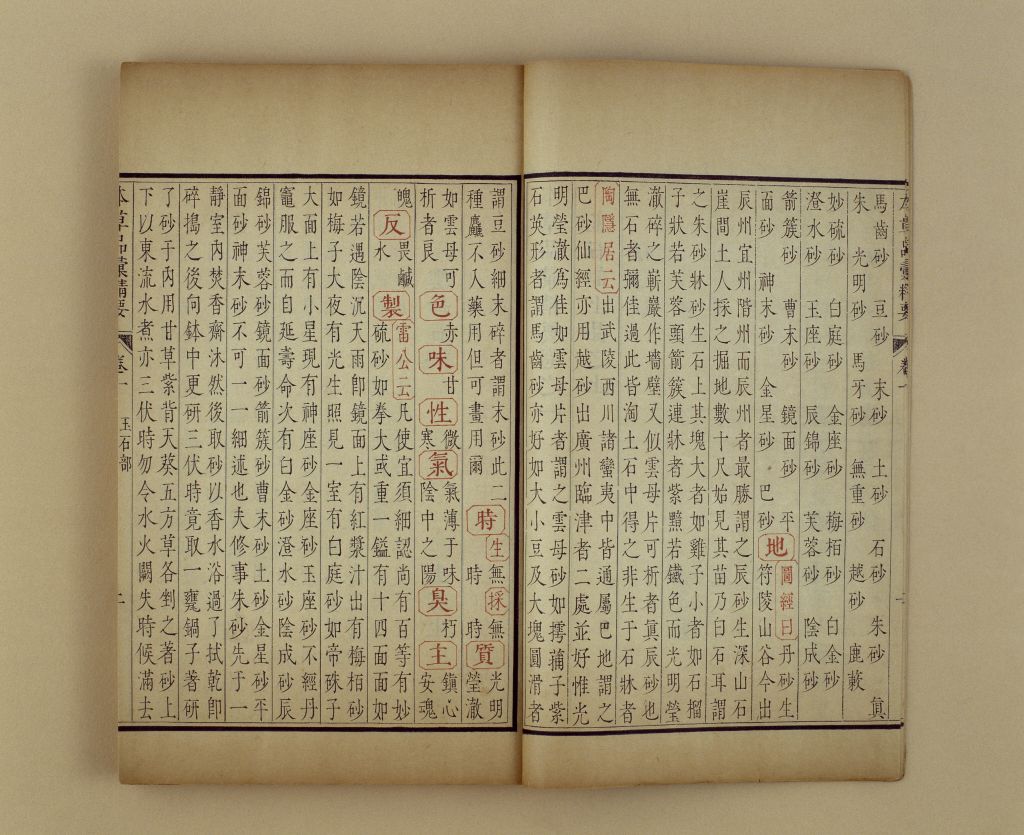

《本草品汇精要》卷一·玉石部  《本草品汇精要》卷一·玉石部上品之上

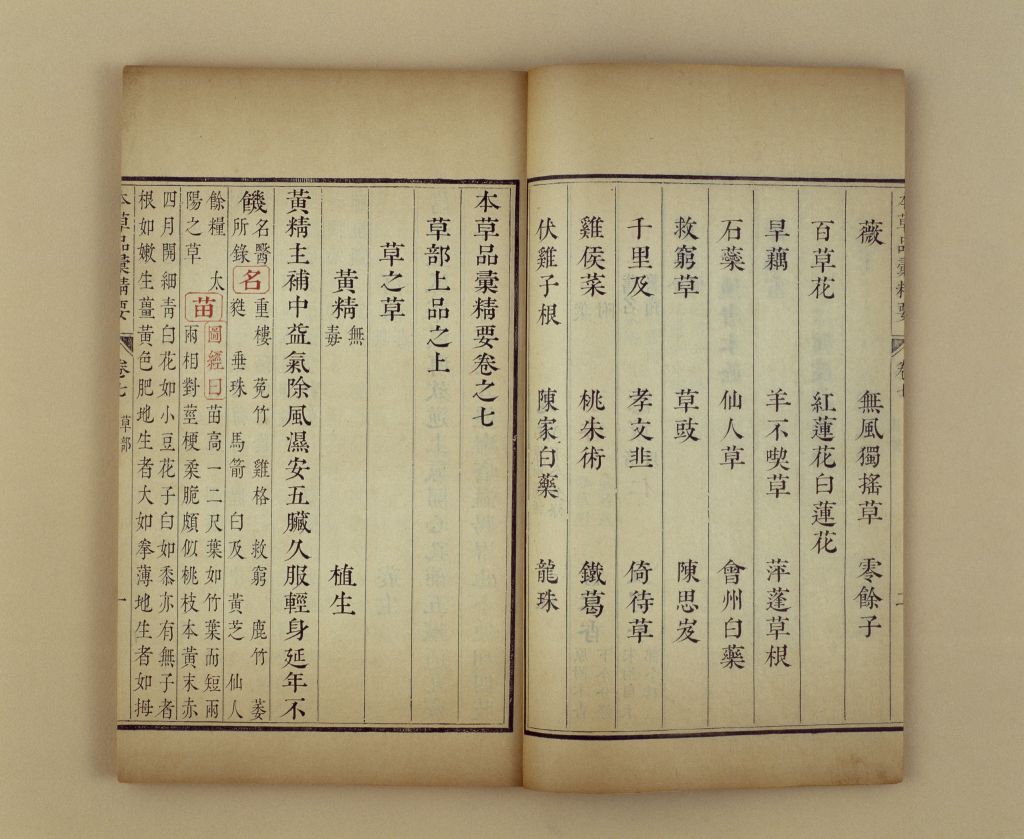

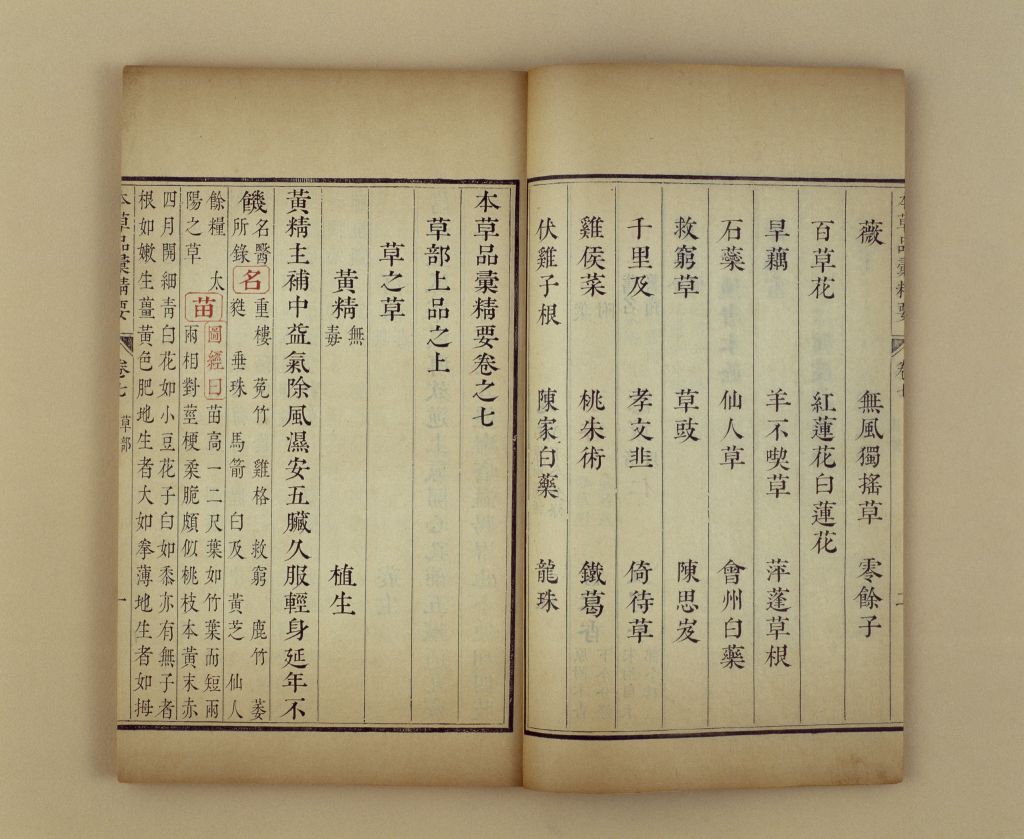

《本草品汇精要》卷一·玉石部上品之上  《本草品汇精要》卷七·草部上品之上

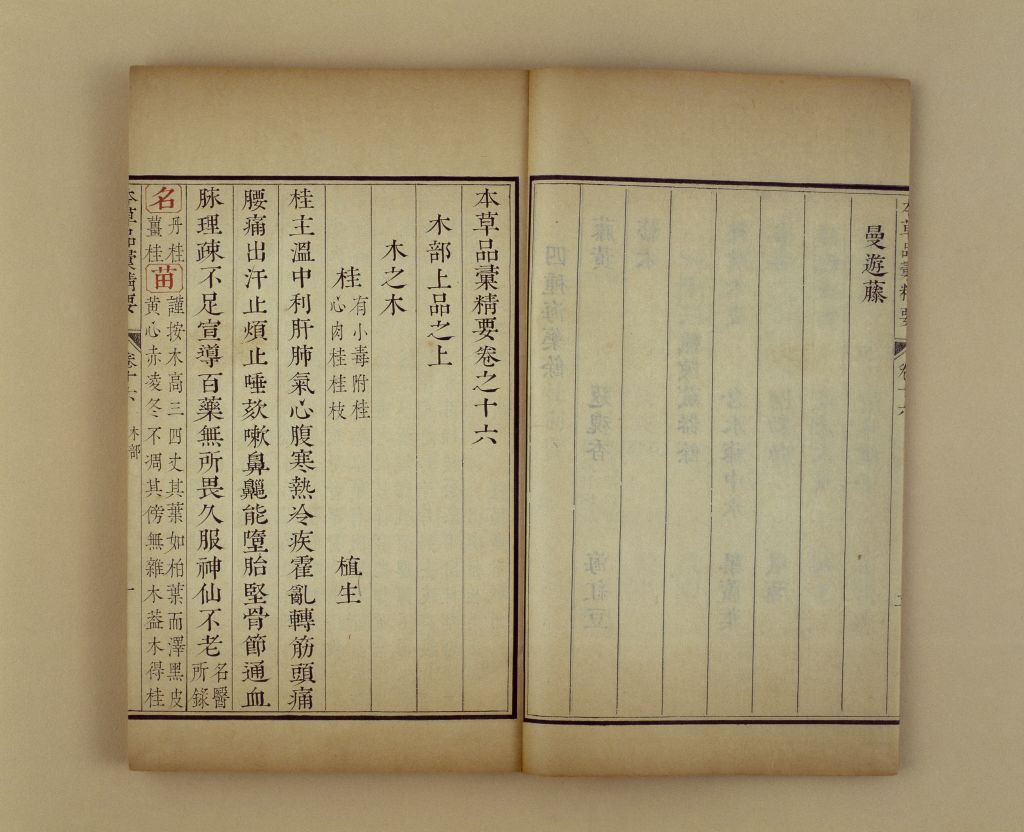

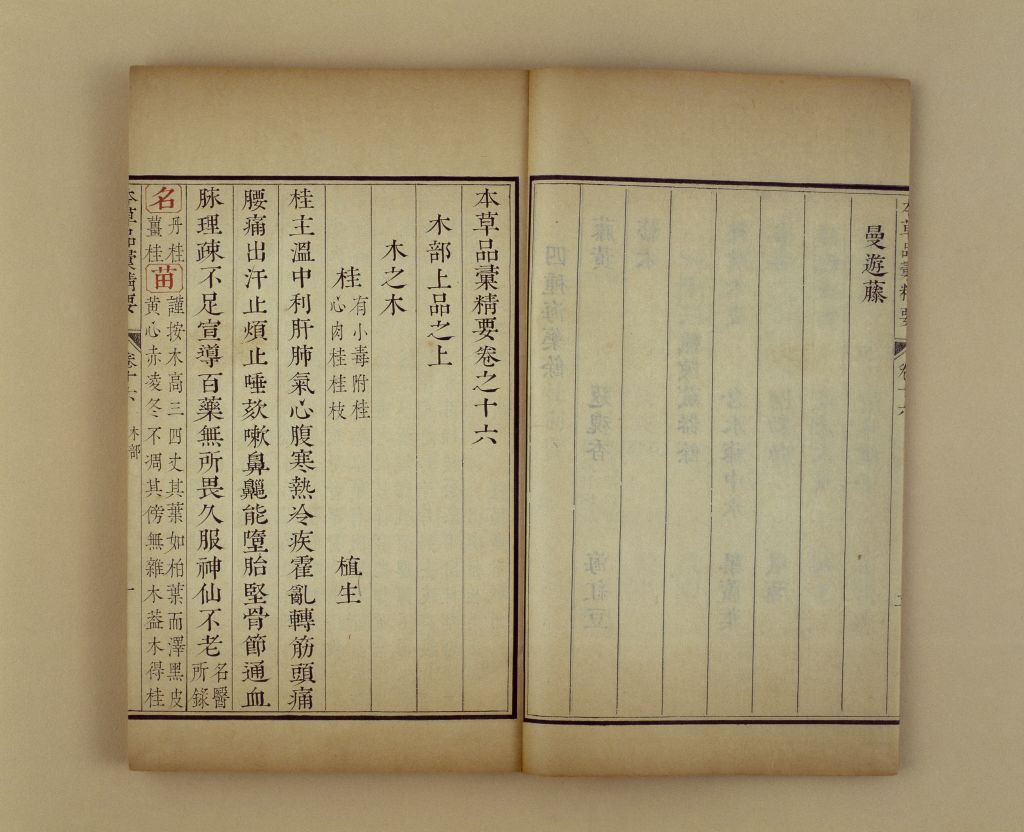

《本草品汇精要》卷七·草部上品之上  《本草品汇精要》卷十六·木部上品之上

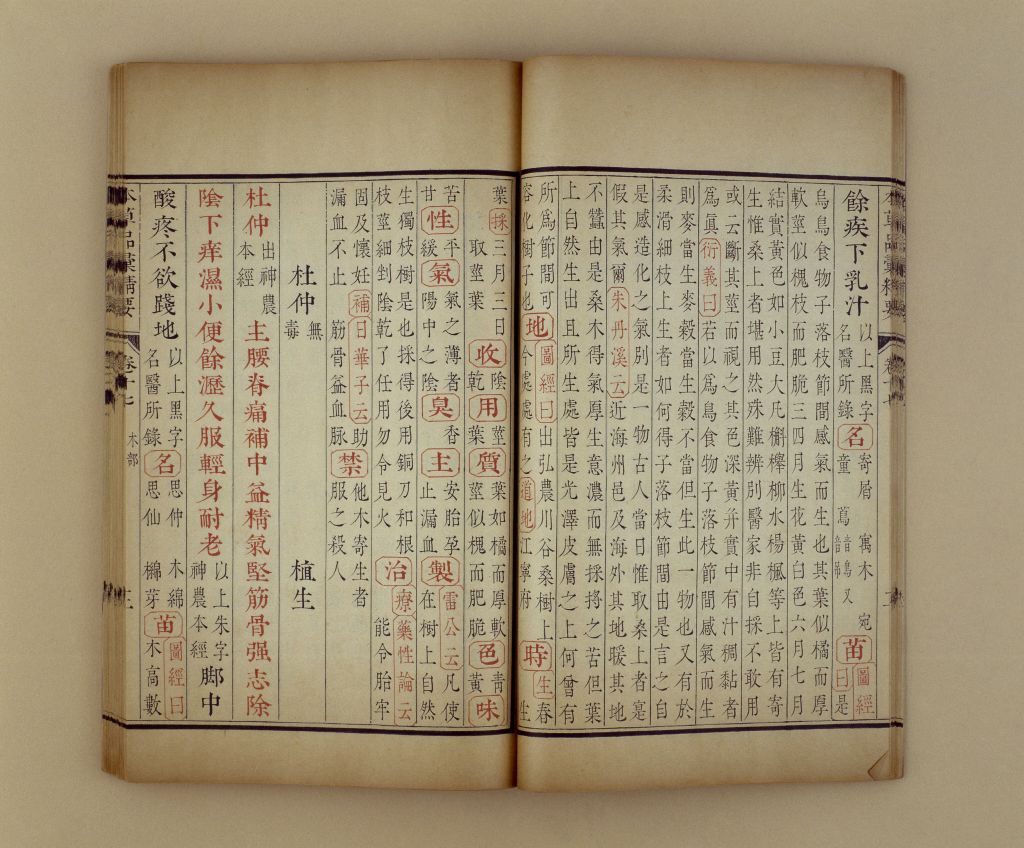

《本草品汇精要》卷十六·木部上品之上  《本草品汇精要》卷十七·木部

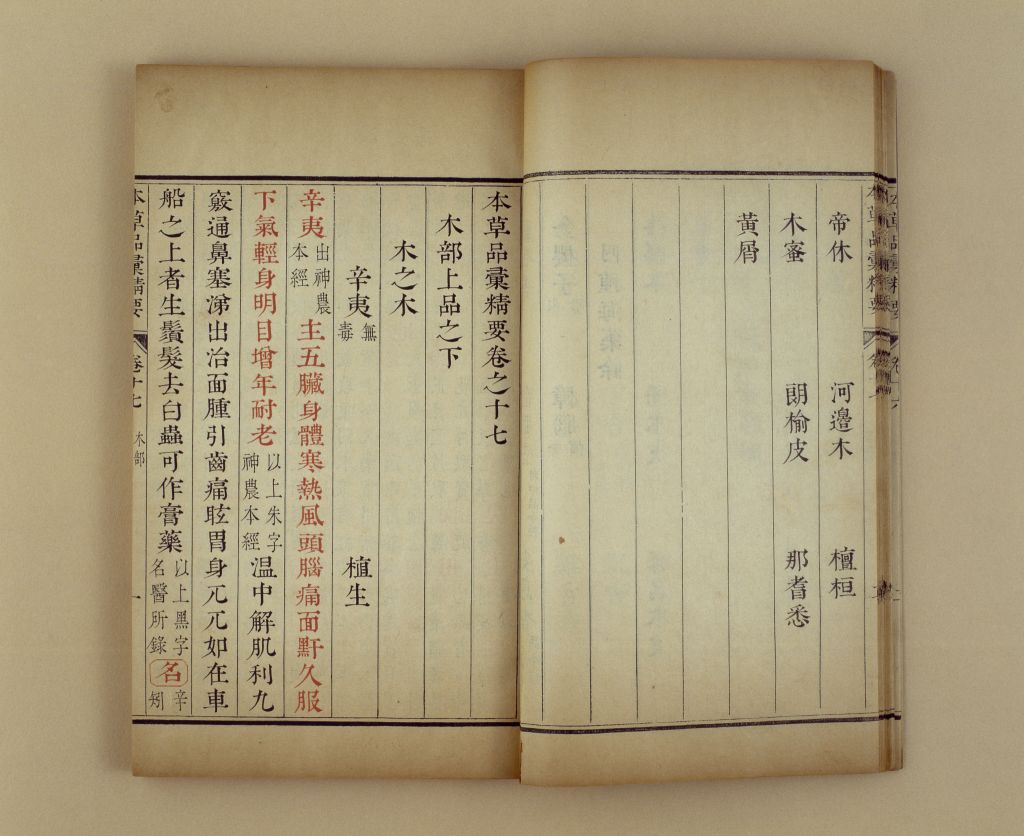

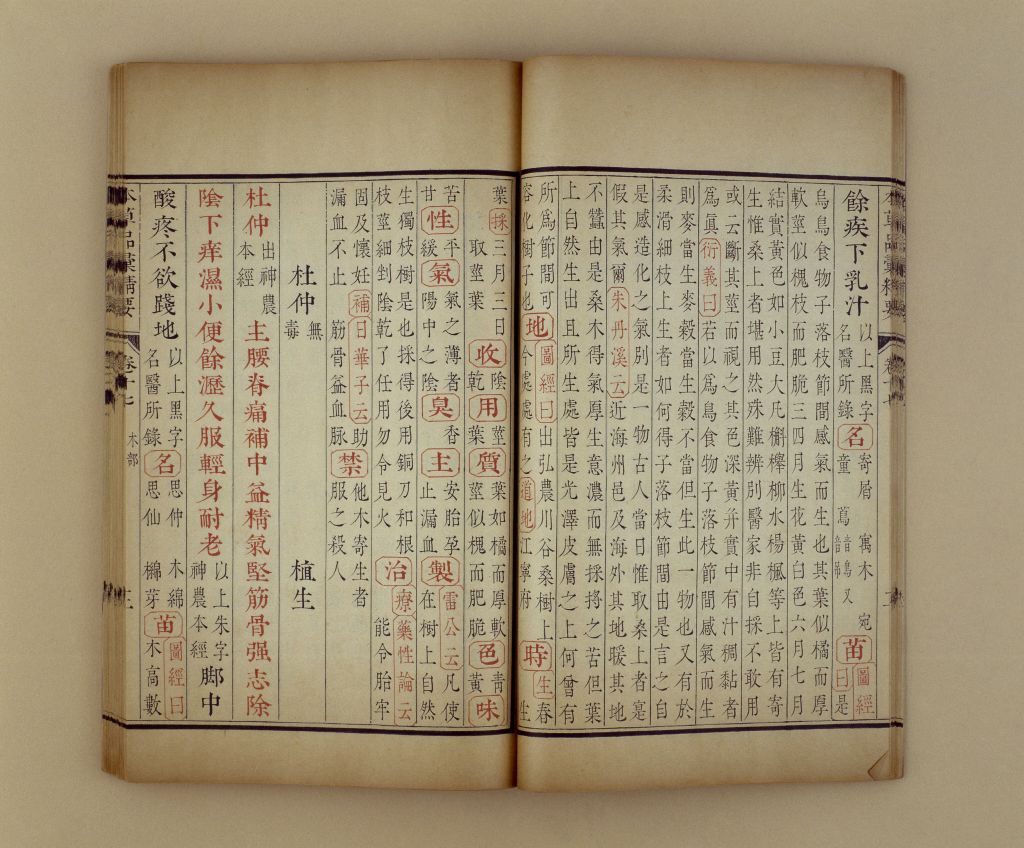

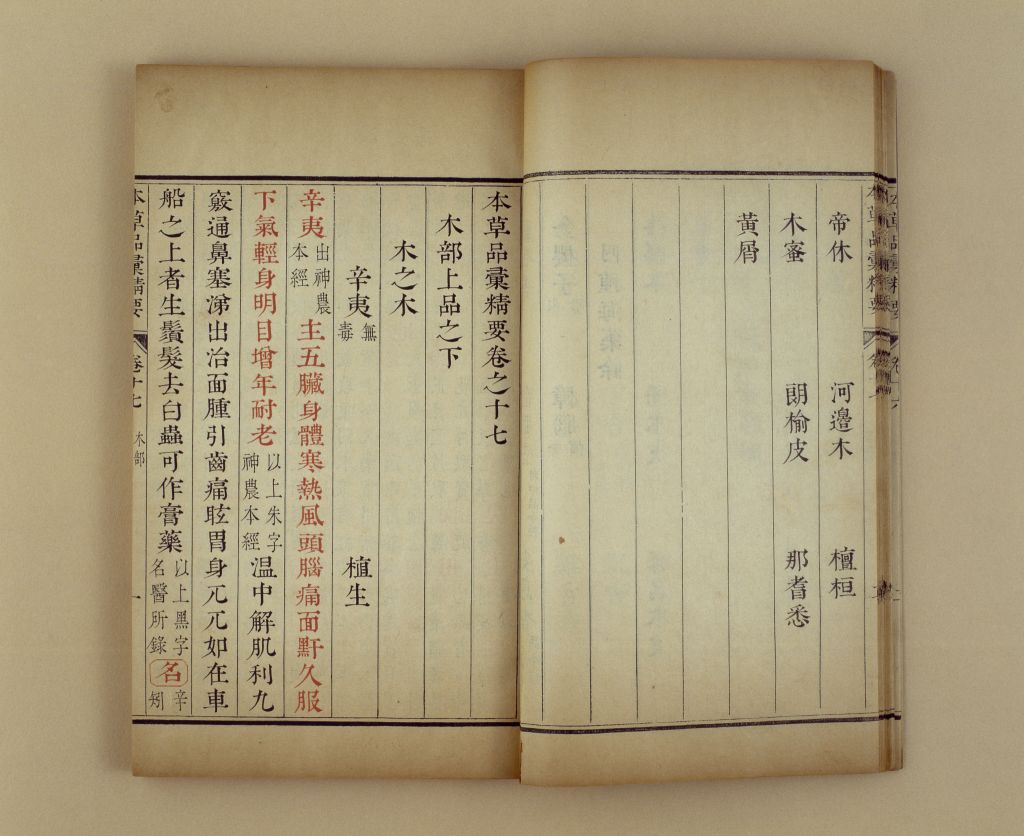

《本草品汇精要》卷十七·木部  《本草品汇精要》卷十七·木部上品之下

《本草品汇精要》卷十七·木部上品之下

卷前冠明孝宗皇帝序,以下依次为明弘治十八年(1505年)三月初三日承德郎太医院院判刘文泰等上表,纂修官员职名表,序例,凡例,神农本经例,采用斤两制度例、雷公炮炙论序及目录。《续集》前有清康熙三十九年(1700年)七月太医院吏目王道纯等进表及目录。

此书是我国封建社会最后一部官修药物学著作。明弘治年间,刘文泰等上表朝廷,认为宋以来对药物的记载多有重复与错误,注释多局限于个人之见,建议重修本草。此项建议得到允准。刘文泰等数人在《证类本草》的基础上删繁补缺,去诸家之讹以从正,并附工笔重彩图绘1,358幅,有366幅为新增,共历时年余。书成后,孝宗去世,刘文泰等因医疗事故而获罪,加之朱墨分书,图绘不易雕版,书稿搁置内府未刊。清康熙四十年(1701年),太医院吏目王道纯等奉命校正原本,录为校正本一部,并仿原格式体例增《本草纲目》等内容490余条,附入《脉诀四言举要》,题名《本草品汇精要续集》,即为此本,无图。此外,另有摹造本等流传。

全书内容分为十部分:玉石、草、木、人、兽、禽、虫鱼、果、米谷、菜,共收新旧药味1,815种,内46种为后补。其中,取自《神农本经》者为朱字,取自《名医别录》者为黑字。每种药物按名、苗、地、时、收、用、质、色、味、性、气、臭、主、行、助、反、制、治、合、禁、代、忌、解、赝等24项,以朱书朱框标出,各项之下,再以墨字予以提要解说,十分醒目。《脉诀四言举要》为朱书,解说、注释为墨书,末附望、声、问三法。

此校正本进呈内府后未经刊行,故在医药发展史上未能发挥其应有的作用。1937年商务印书馆有排印本行世,1964年人民卫生出版社又据商务本排印,2000年收入《续修四库全书》,影印流传。

刘文泰

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

四周双边

书版一般用四周的界线围成,界线又称边栏,简称边。四周界线只画一道粗墨线者称单边。在粗线之内又附一道细墨线者称双边。上下两边没有细线、仅左右两边有细线者,称为左右双边。上下左右全有细线者,即称四周双边。

单鱼尾

在书口中缝刻的鱼尾形符号,称鱼尾,常刻在书口上节或下节。只在书口上边刻一个鱼尾称单鱼尾。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

太医院

官署名。汉代以来为九卿之一的太常属官。唐、宋时期在太常寺设太医署或太医局,辽北面官中也设有太医局,金始称太医院。元代太医院为独立机构,掌医疗、制奉御药物。明代太医院分有十三科。清代太医院设于顺治元年(1644年),沿用明太医院旧址,位于正阳门以东的东交民巷内。清代太医院掌考医治之属,并供御医,主要为帝后妃嫔、皇子公主等皇室人员治病、配药,分有大方脉、小方脉、伤寒、妇人、疮疡、针灸、眼、口齿、正骨九科,下设御医、吏目、医士等员属,各专一科,分班侍值,有内廷与外廷之分,又有教习厅,培养宫廷医务人员。清代太医院的官吏与医务人员均为汉人,乾隆时特简满族大臣一人管理院务。太医院药材的来源主要有四个方面:1.征收各省出产的药材;2.京城老店配料;3.地方“土贡”;4.外国馈赠或海关进口。

神农

传说中农业和医药的发明者。生于姜水,以姜为姓,造耒耜教民耕作,尝百草教人治病。一说神农氏即炎帝。

《证类本草》

本草学专著,30卷,宋唐慎微撰,成书于宋元丰五年(1082年)。此书集宋以前本草学之大成,具有很高的学术价值、实用价值及文献价值,是明代以前重要的本草典籍。

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫