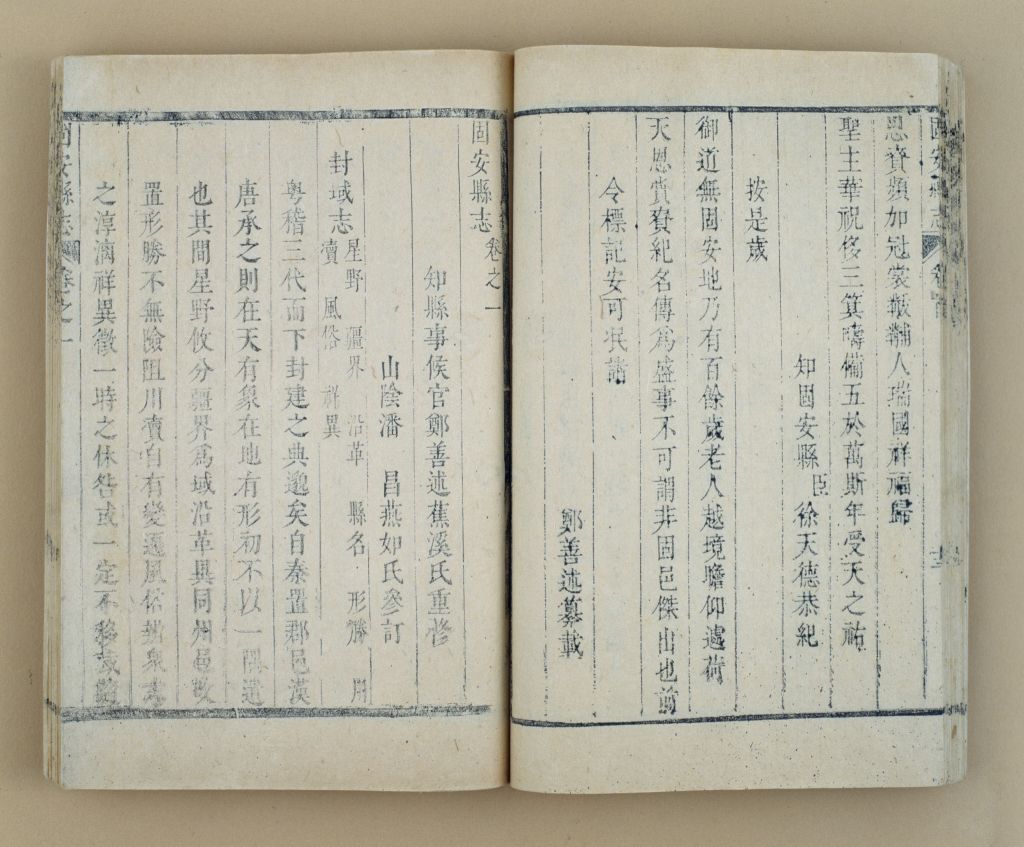

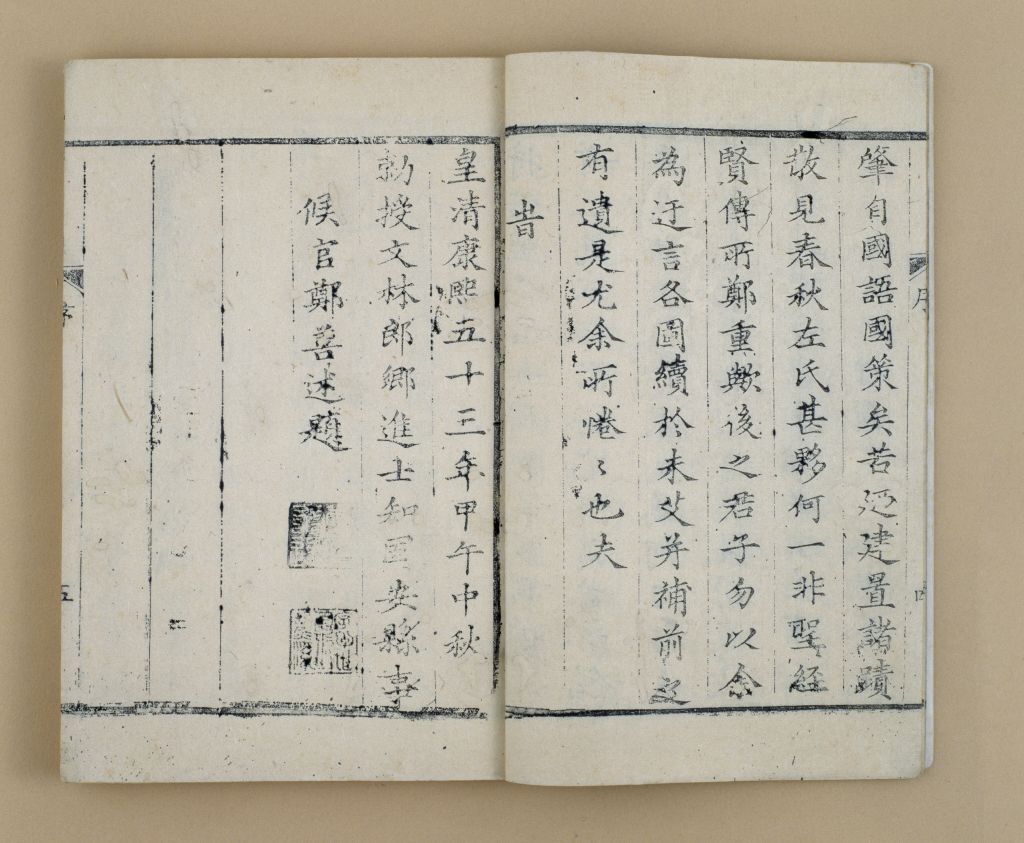

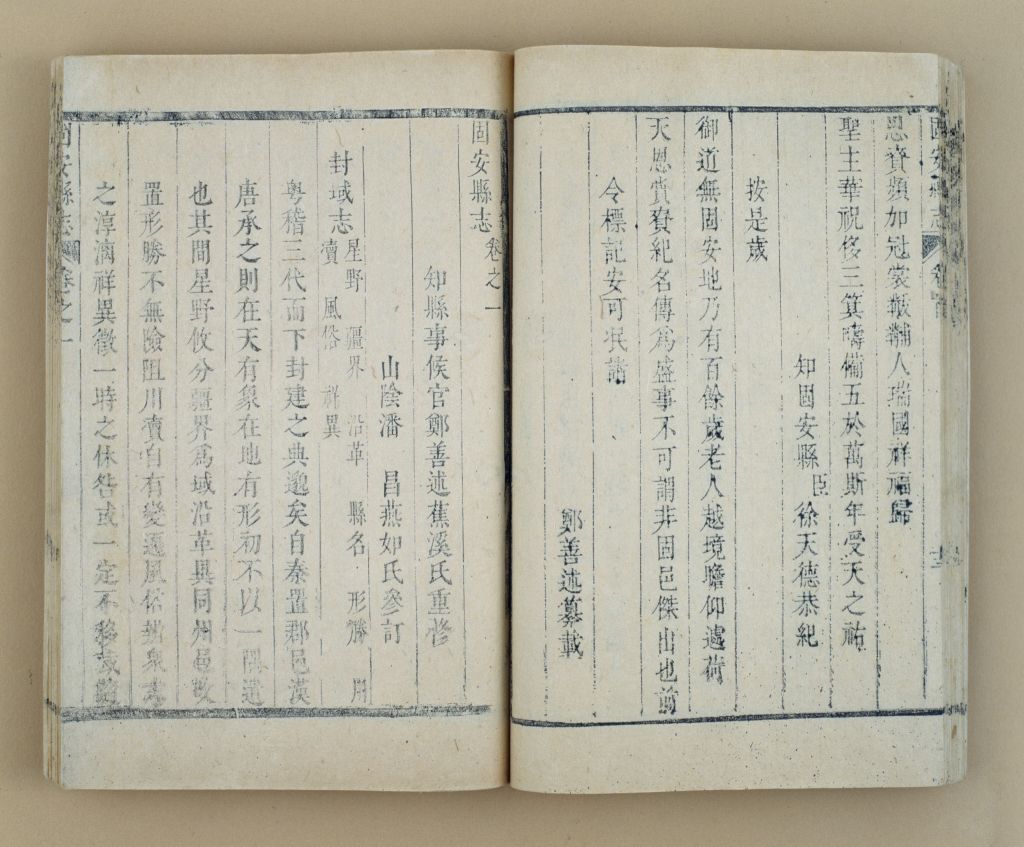

郑善述(生卒年不详),字蕉溪,福建闽候人。清康熙朝举人。康熙四十四年(1705年)任固安县知县。

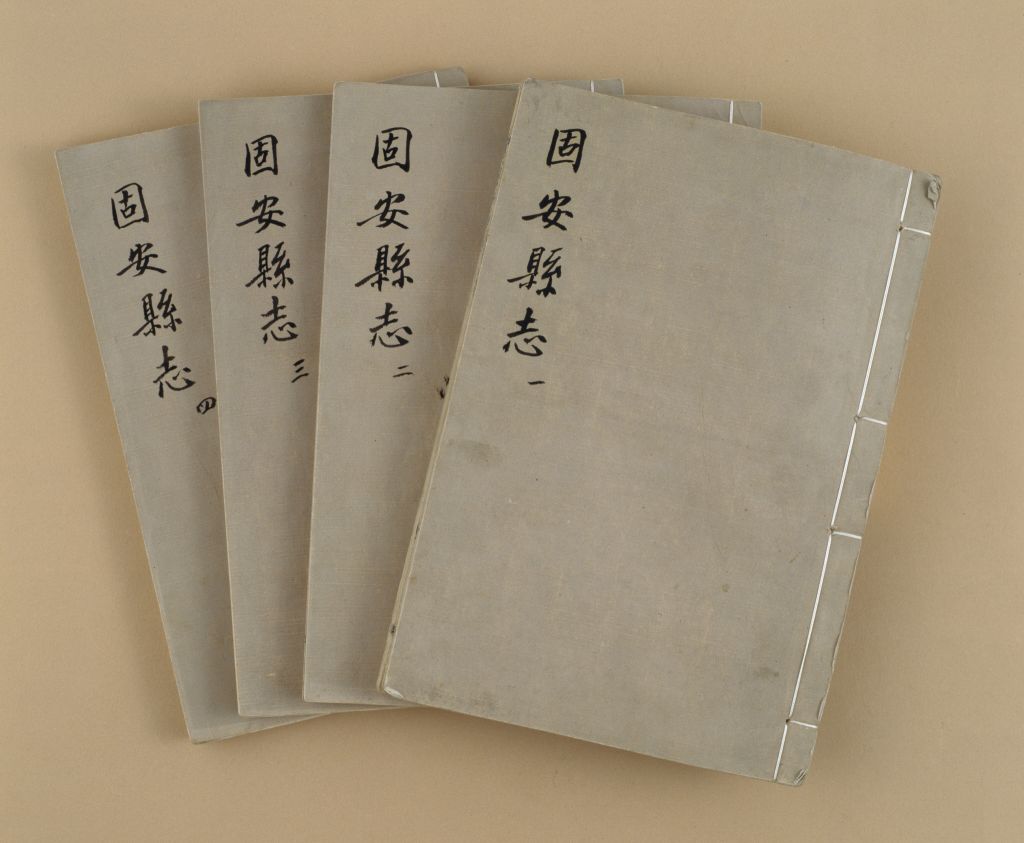

《固安县志》书面

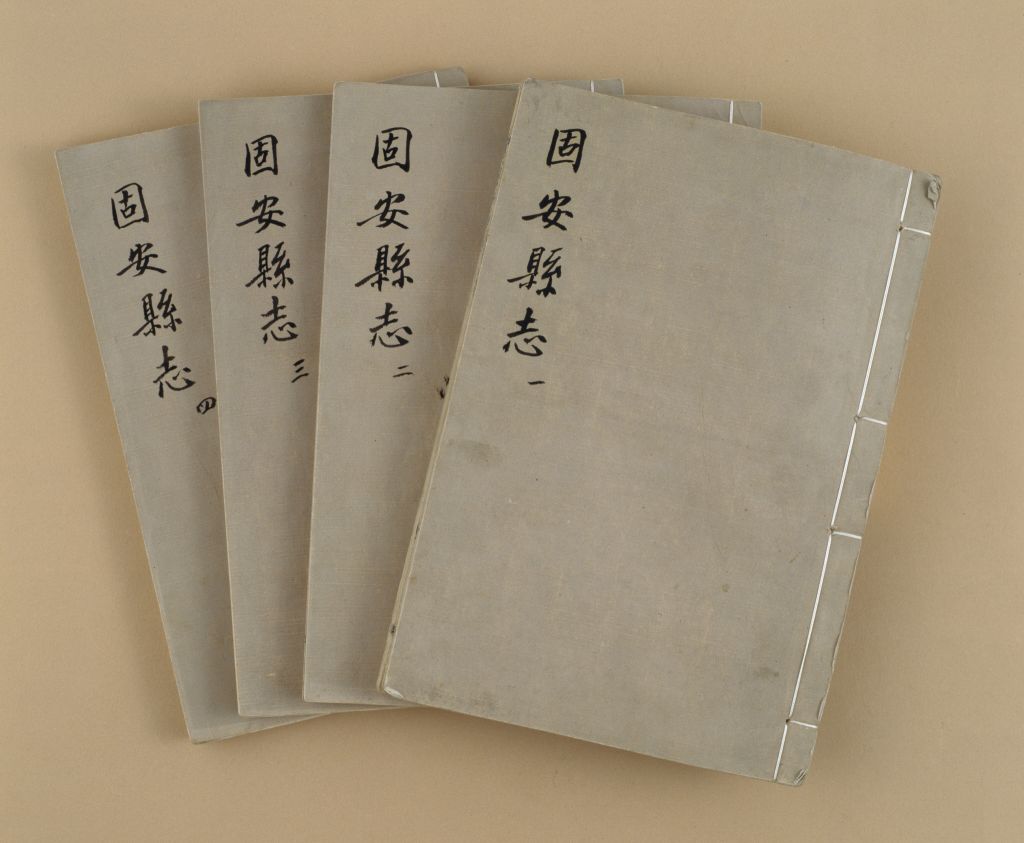

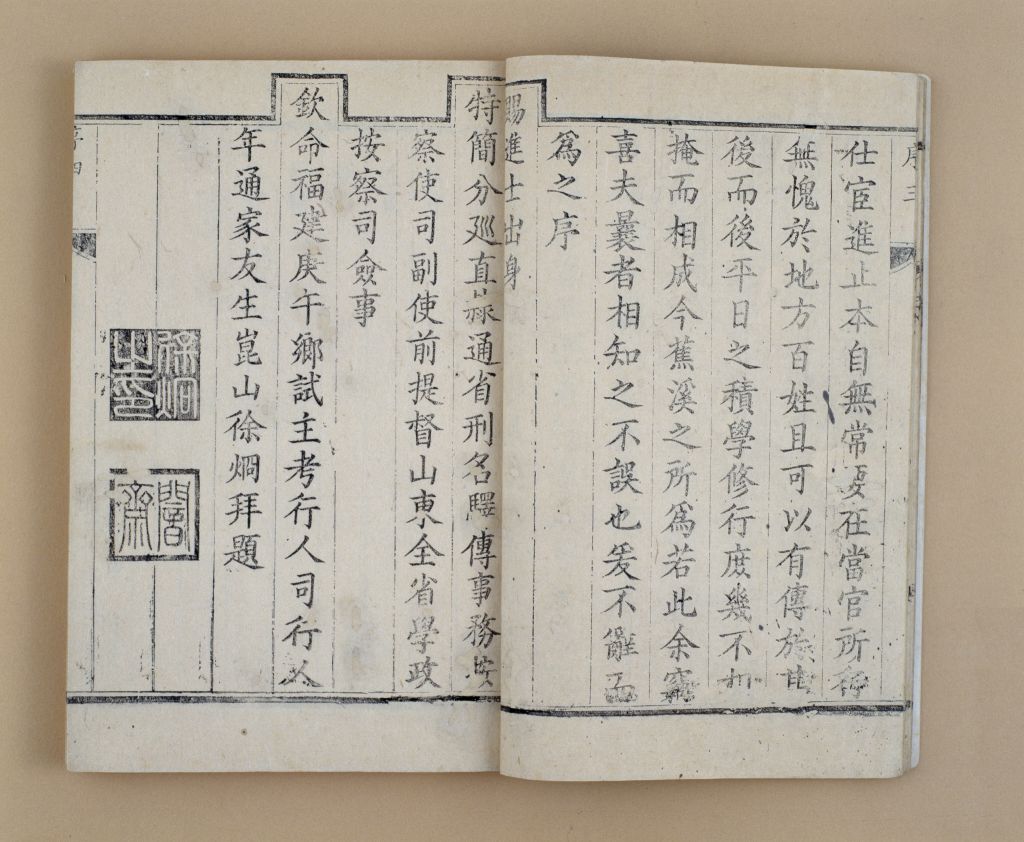

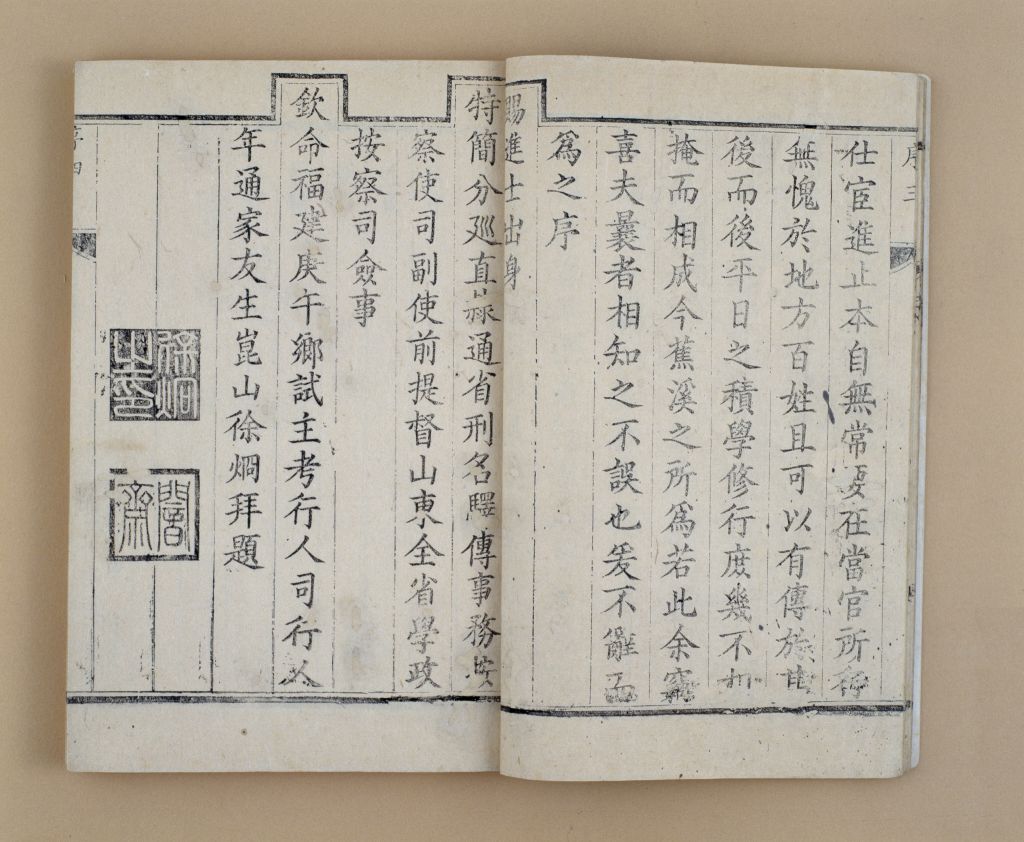

《固安县志》书面  《固安县志》郑善述序

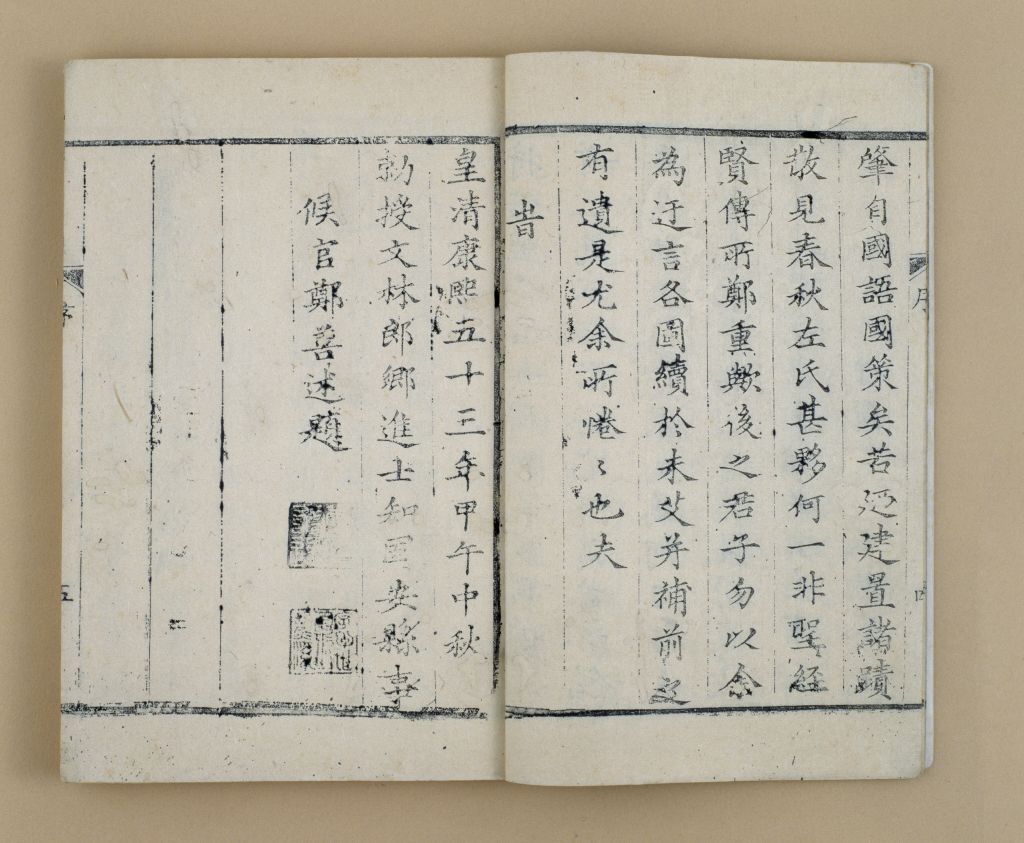

《固安县志》郑善述序  《固安县志》序1

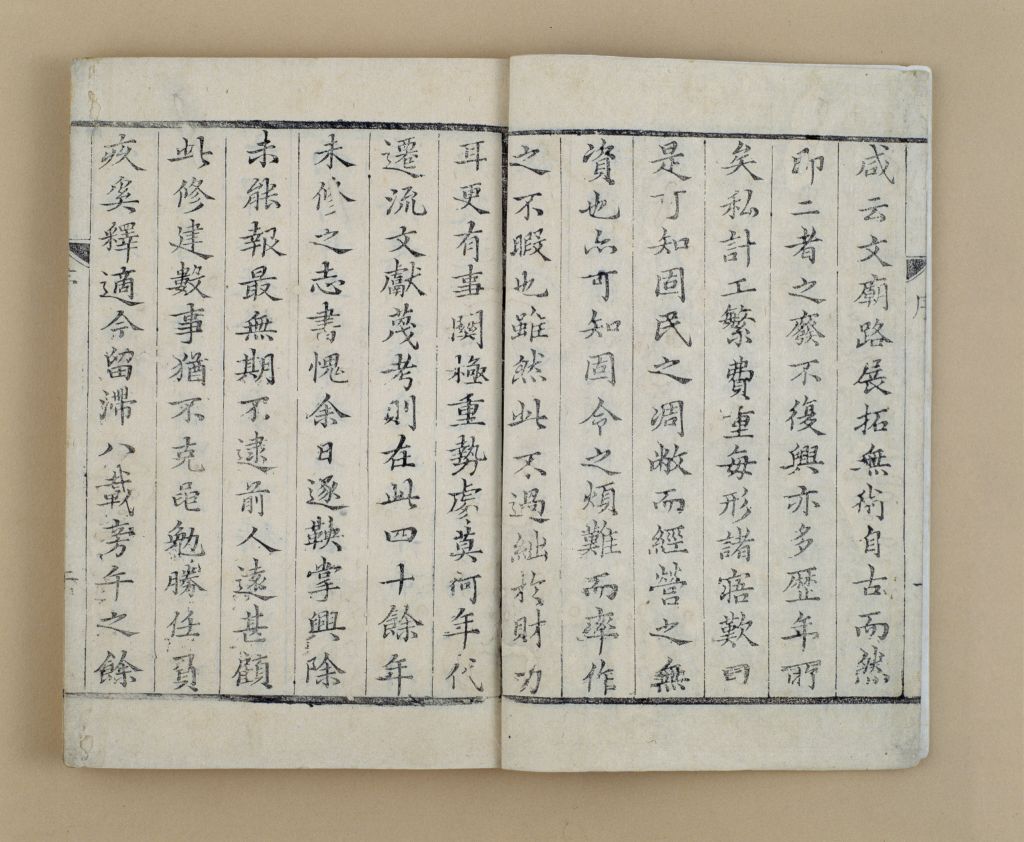

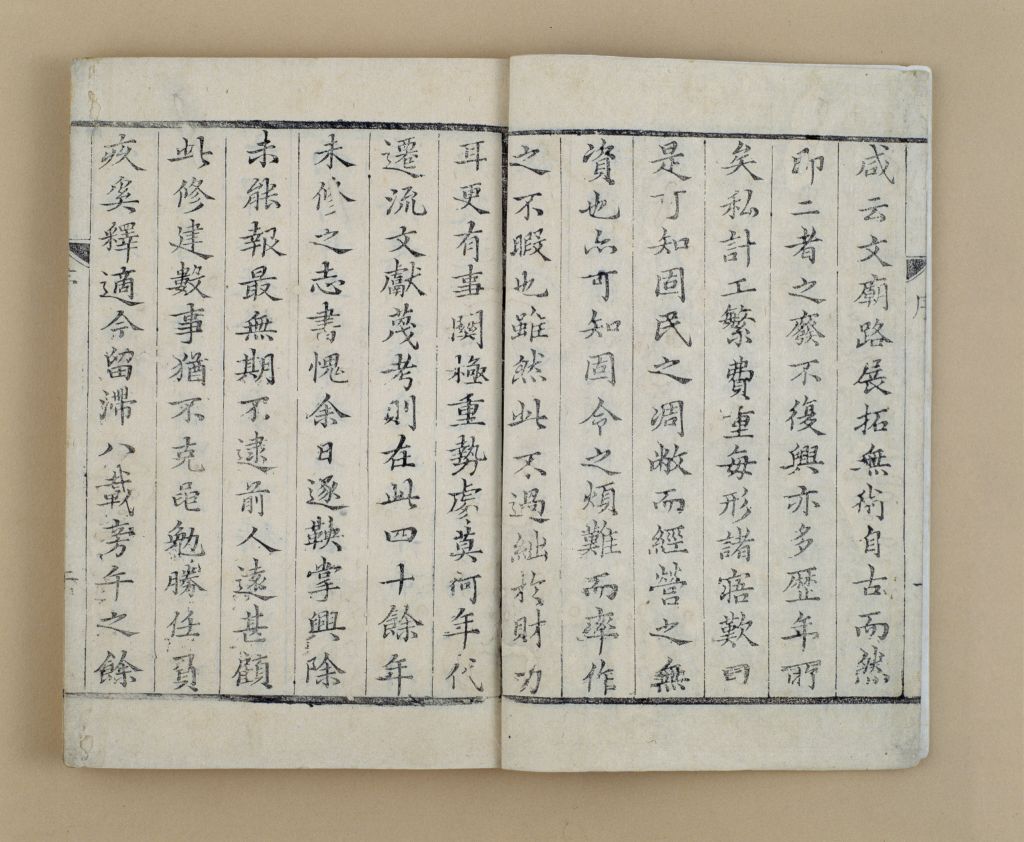

《固安县志》序1  《固安县志》序2

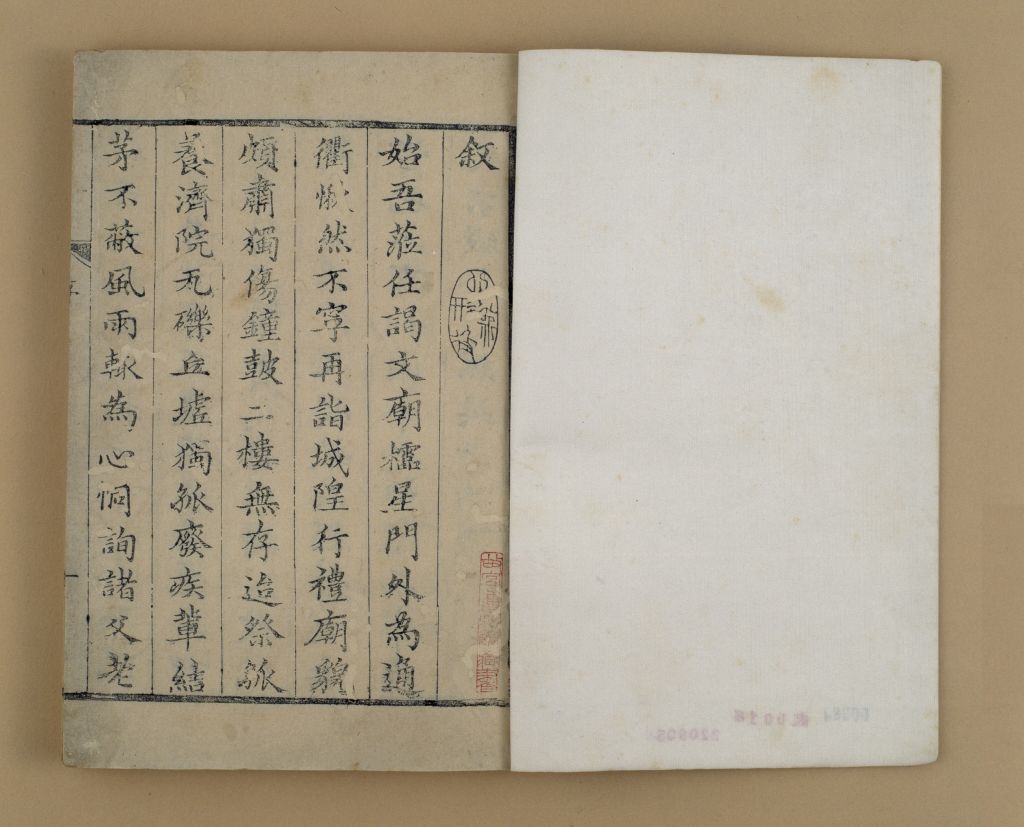

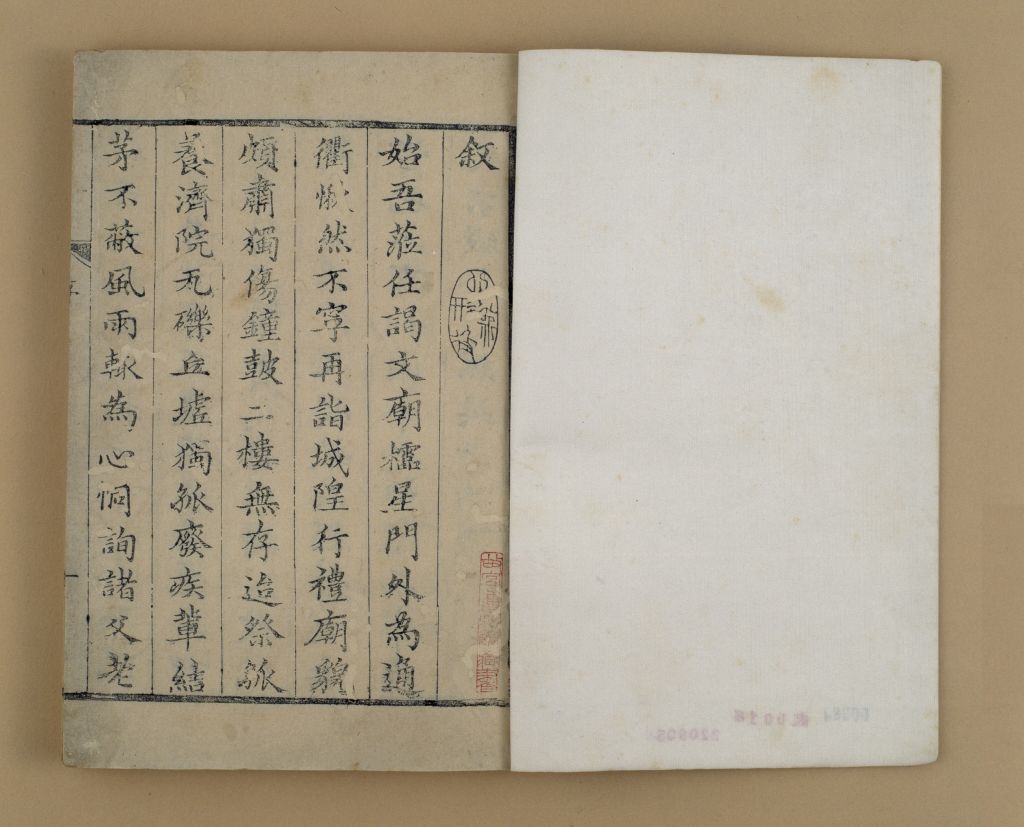

《固安县志》序2  《固安县志》叙

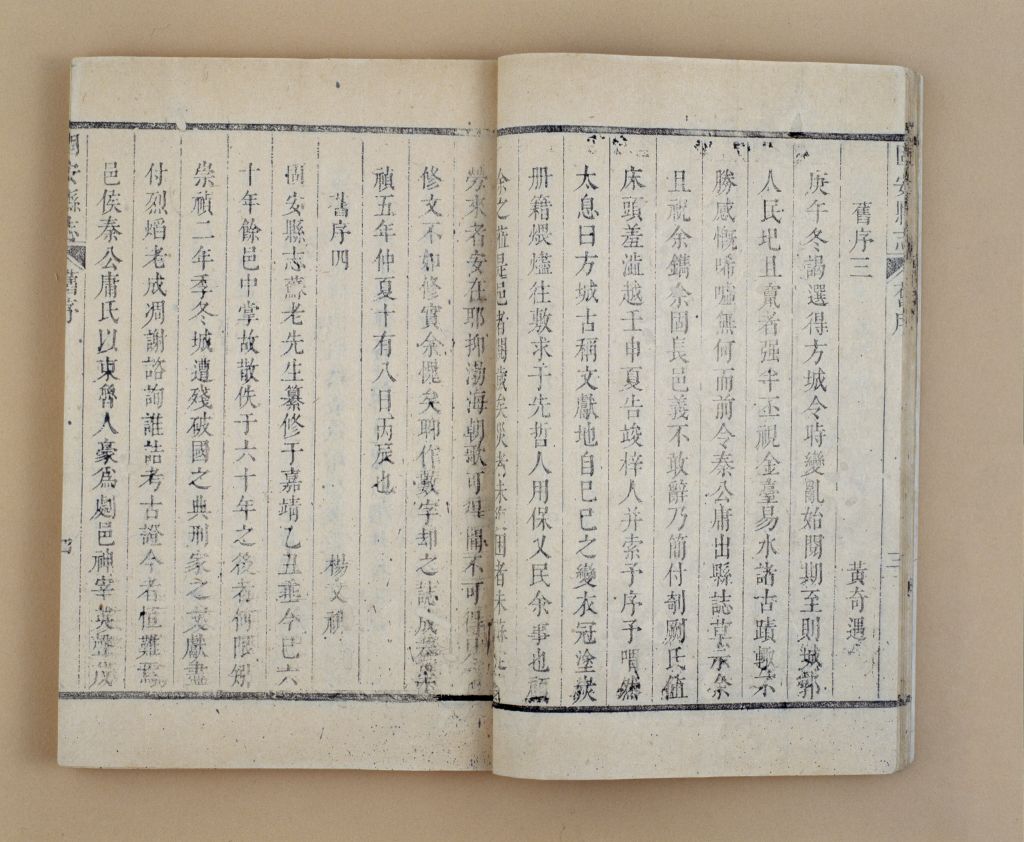

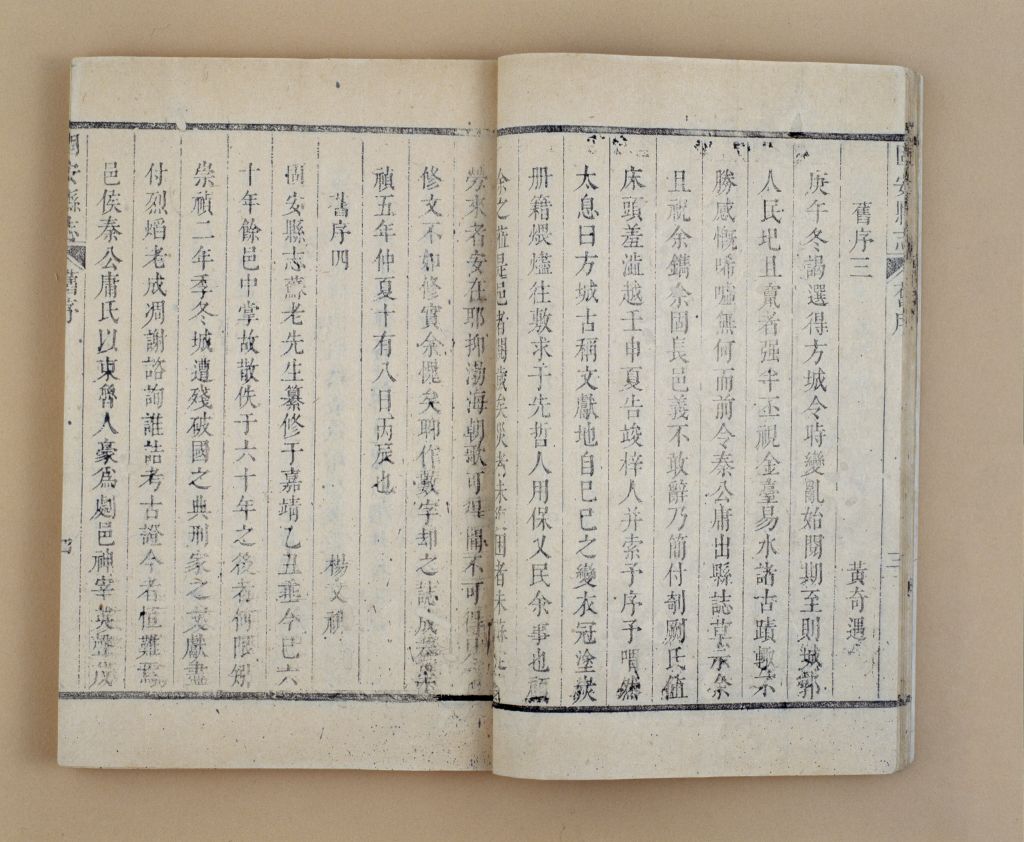

《固安县志》叙  《固安县志》旧序三

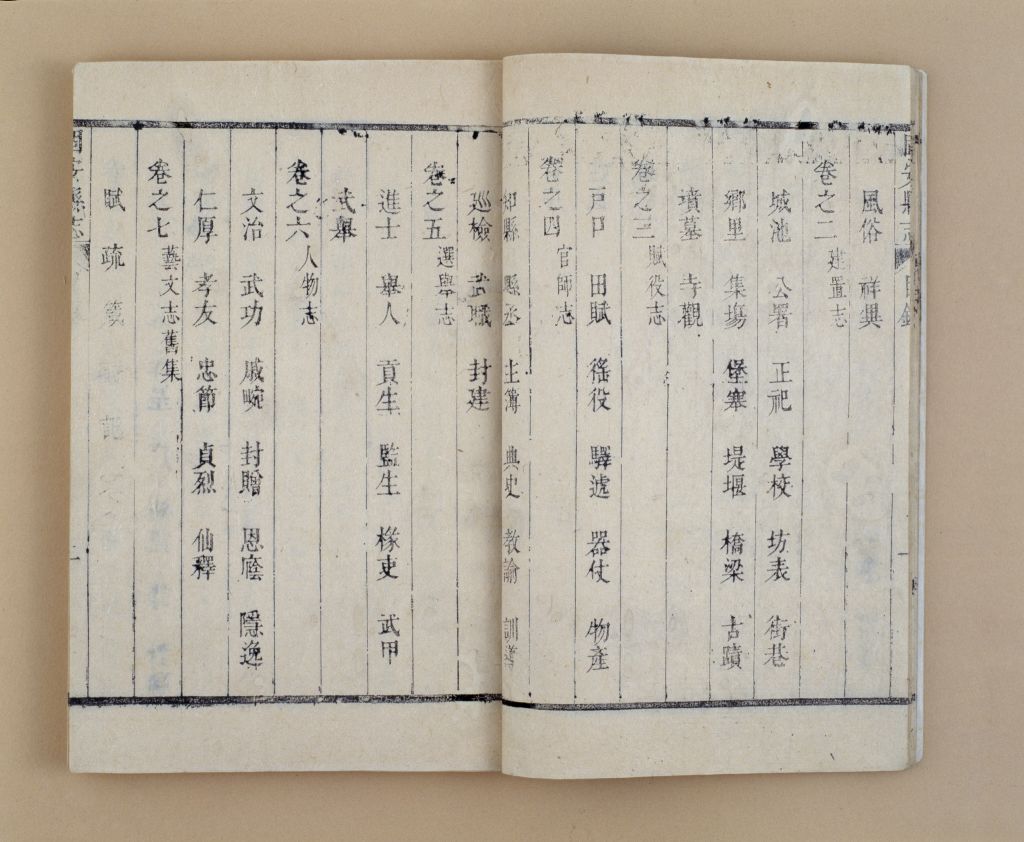

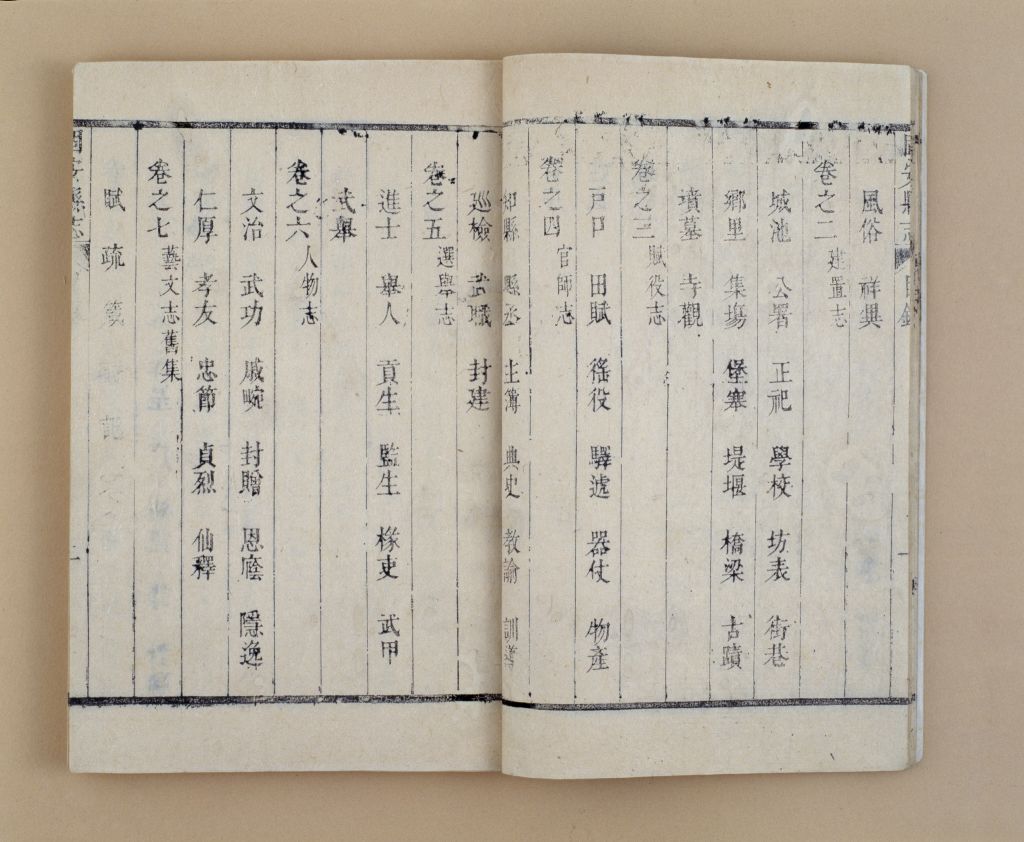

《固安县志》旧序三  《固安县志》目录

《固安县志》目录  《固安县志》卷之一封域志

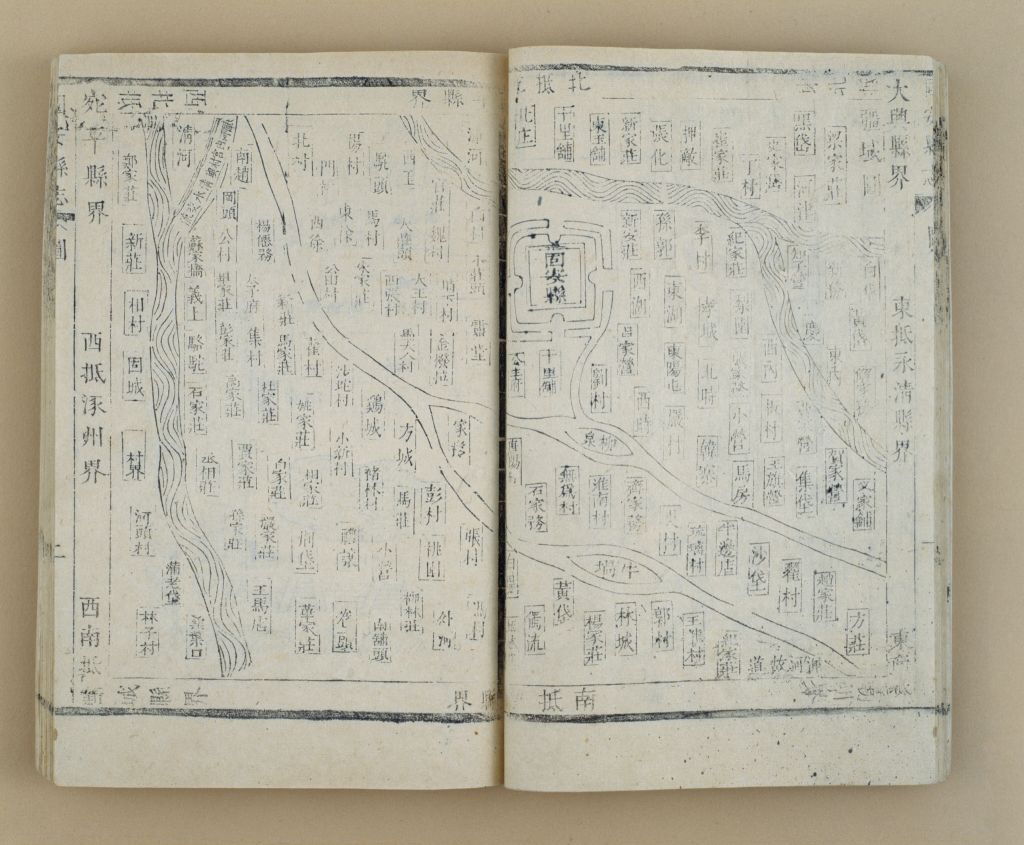

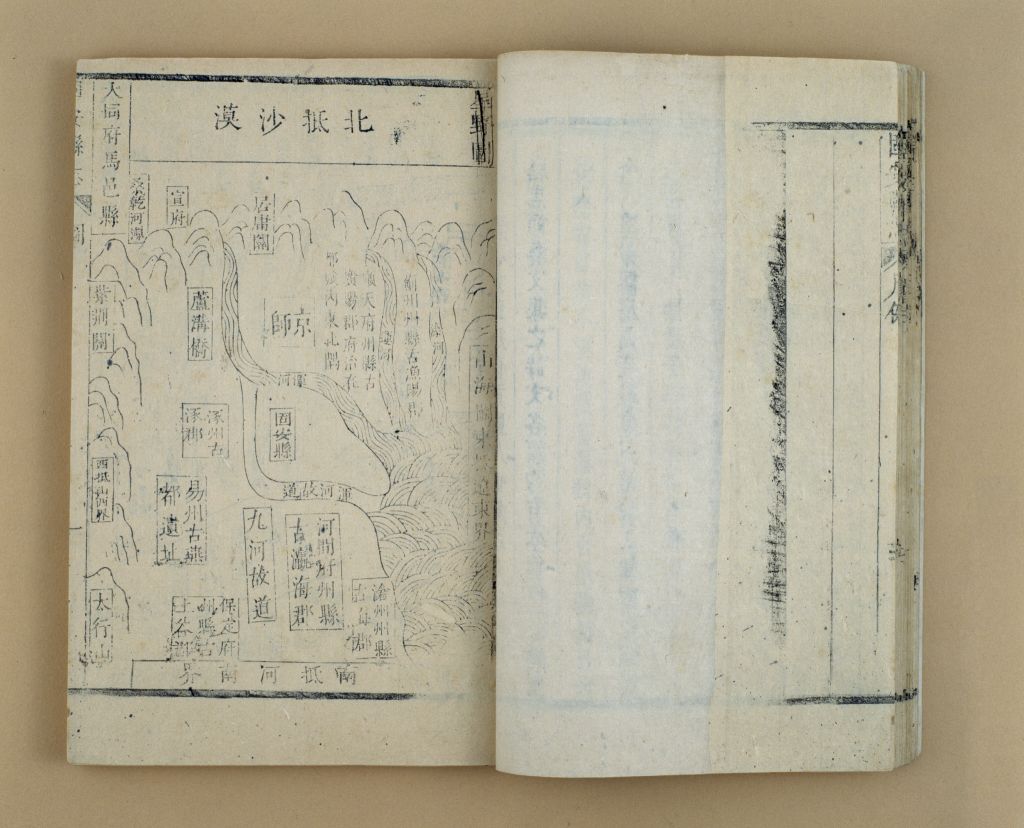

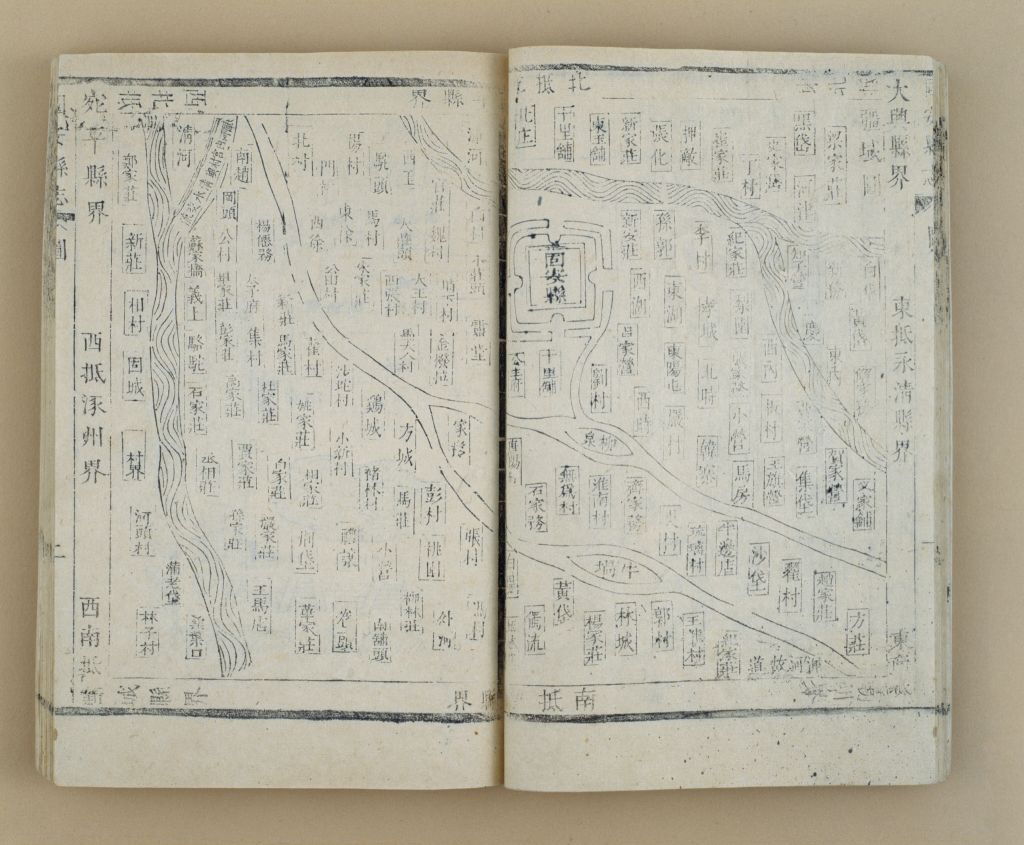

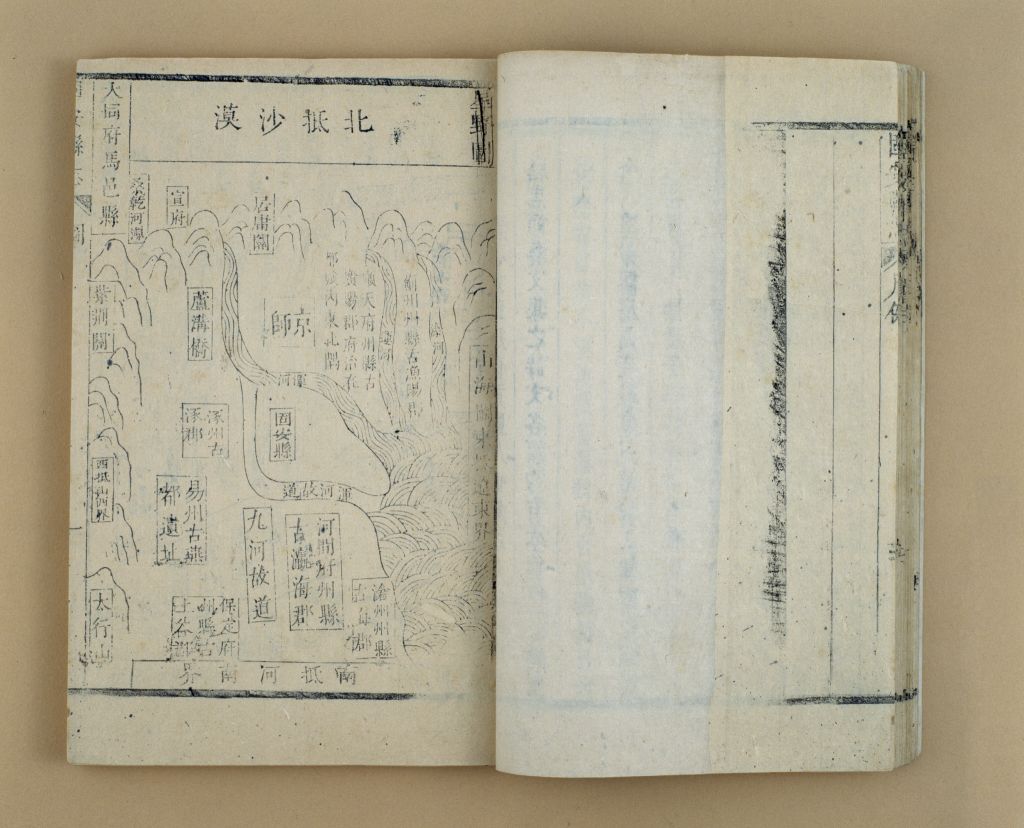

《固安县志》卷之一封域志  《固安县志》县界图

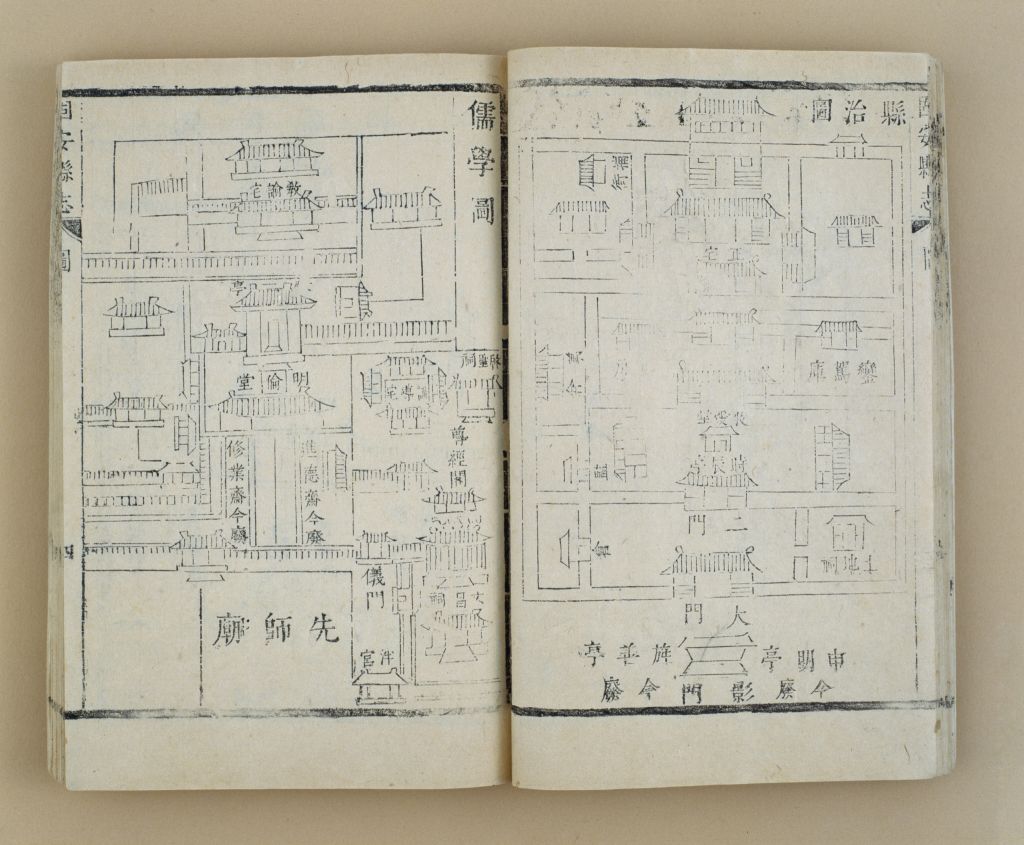

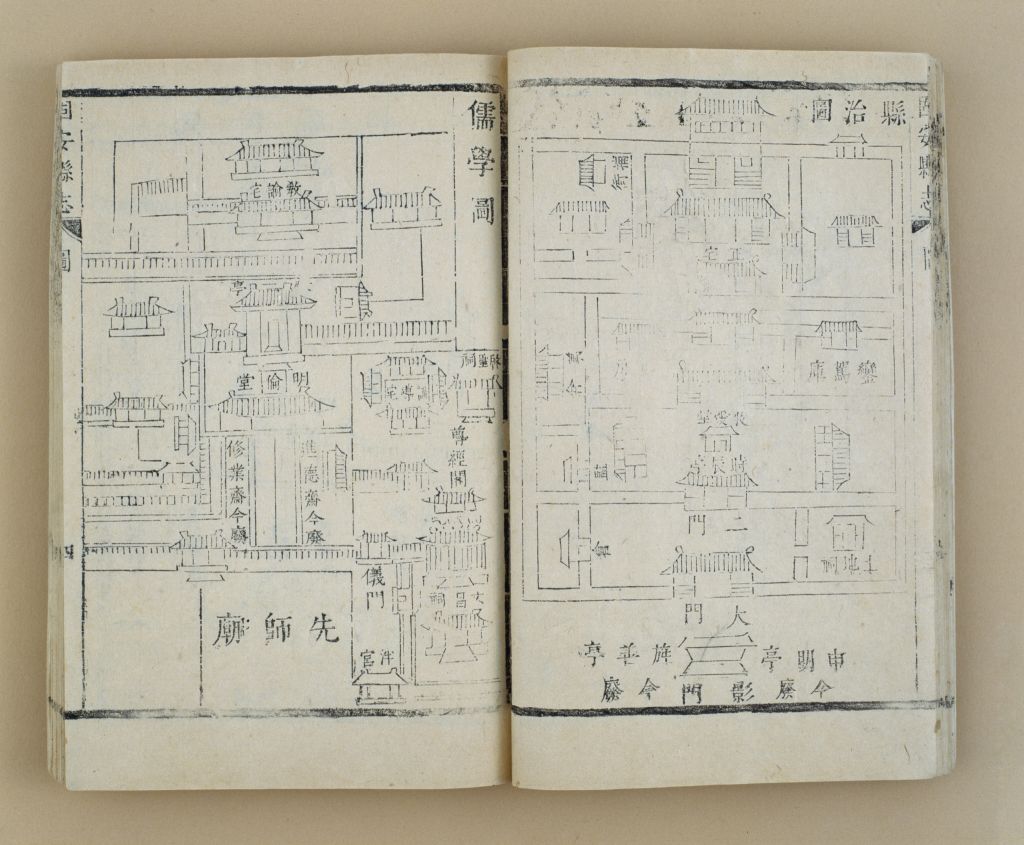

《固安县志》县界图  《固安县志》县治图、儒学图

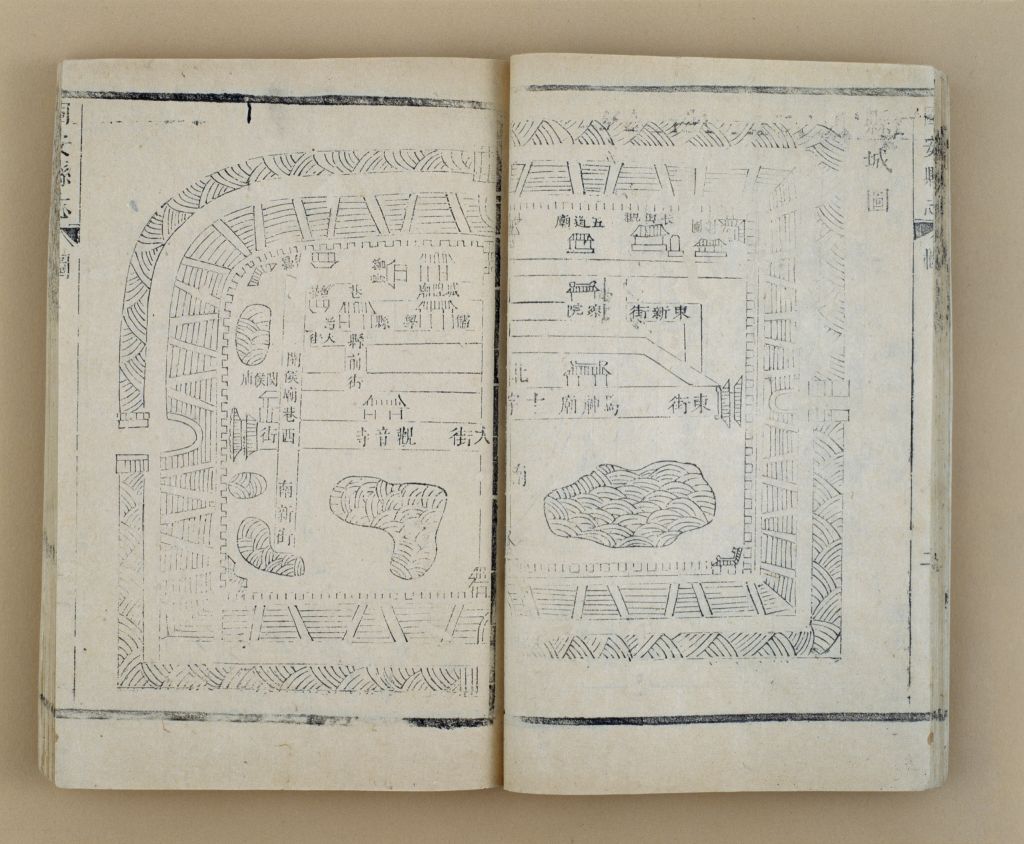

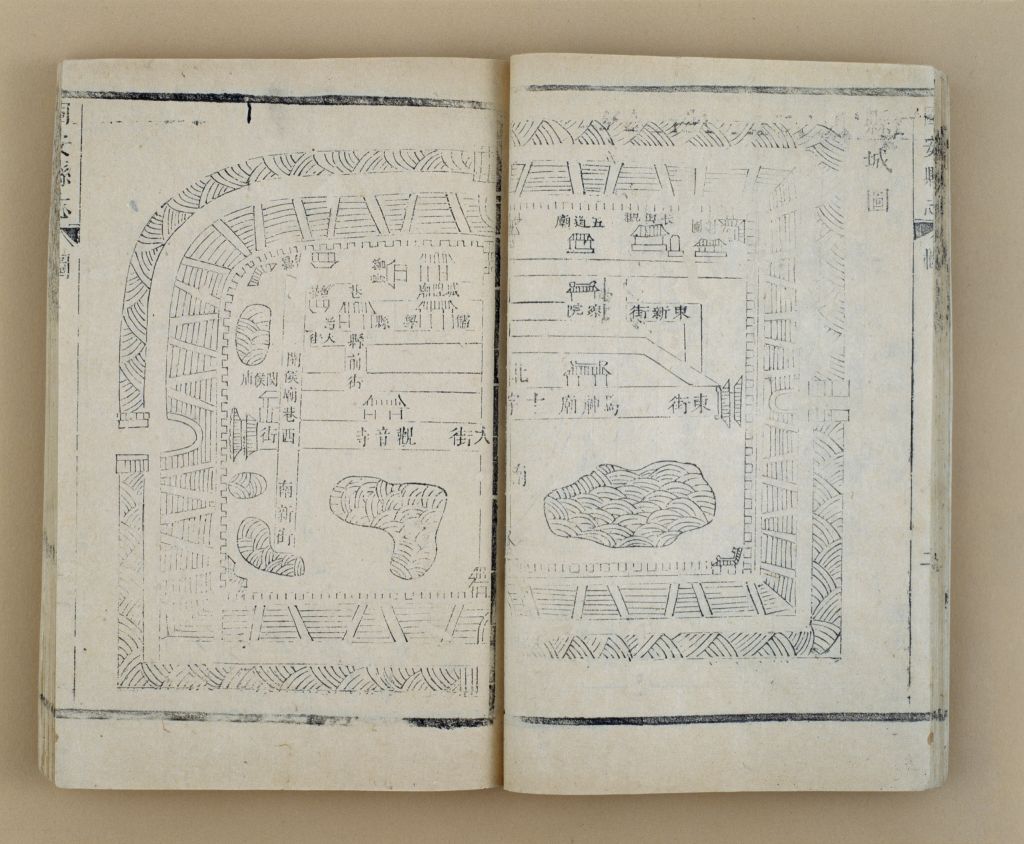

《固安县志》县治图、儒学图  《固安县志》城图

《固安县志》城图  《固安县志》四野图

《固安县志》四野图

固安县位于河北省东北部,商时属幽州,战国属燕上谷郡,汉设方城县,属广阳国。至元朝先后改属北义州、涿州、霸州。元中统四年(1263年)升为固安州。明洪武元年(1368年)降州为县。1941年后又经过几次地域和县名的更改,至1961年恢复现名。

固安县志创修于明嘉靖四十四年(1565年),系以明崇祯朝秦士奇及清康熙朝陈祝开所撰两志为底本纂修而成,记事起于明嘉靖四十三年(1564年),止于清康熙十六年(1677年)。本书内容丰富,依次为卷首巡幸志,下分记事、诗等4类;卷一封域志,下分星野、疆域等8类;卷二建置志,下分城池、公署等14类;卷三赋役志,下分户口、田赋等6类;卷四官师志,下分知县、县丞等9类;卷五选举志,下分进士、举人等6类;卷六人物志,下分文治、武功、戚畹等11类;卷七艺文旧集,下分赋疏、箴2类;卷八艺文志(新集),下分奏疏、碑文等6类;卷末为拾遗。此外,书中详细记录了郑善述任职期间康熙帝五次出巡途经固安县的时间、地点及当地官员迎送的情景,并附赞颂诗文。此志为固安县较为完备的一部志书,体例合理,资料详实,有一定的史料价值。

据《中国地方志联合目录》著录,此书现存4部。清咸丰、光绪朝和民国年间,本志又曾多次续纂。

郑善述

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

方城

明代,方城是指陵寝明楼下面的方形城台,城台前部设城垛,后部设宇墙。城台结构除永陵、定陵为实心体外,其余陵寝均于台下设有起券的瓮道,瓮道内设门。 清代,关外清陵的方城指陵院围墙围成的院落,呈方形,故称方城。关内清陵的方城是指明楼下面的方形城台,台面东、西、南三面边沿上砌成锯齿状的垛口,北面砌女儿墙。

至元

元朝年号。共有两个:一为元世祖忽必烈年号(1264--1294年),一为元惠宗妥欢帖睦尔年号(1335--1340年),属丙子年的为元惠宗年号,故至元二年应为1336年。

秦士奇

秦士奇(生卒年不详),字公庸,山东东鲁人。明天启五年(1625年)进士。初任苏州府昆山县知县,明崇祯二年(1625年)补真定府获鹿县知县,次年调任固安县知事。

城池

城池的产生是伴随着战争的历史而修建的。由城垣、城门、角楼、箭楼、甕城、马面(即墩台)、护城河等构成。早期多为土城,也有少数的石头城。元代以前土城为多,随着经济的发展,城池的建造也有所改进,特别是京师外围的城墙和城楼开始采用砖石结构。明清紫禁城的城池体系进一步完善。

户口

旧志篇目名。户口是住户、家庭和人口的总称。方志类书中多设此篇目,或标作“户籍”、“户口簿”,用以记载区域境内居民的户数和人口总数。有的除记载户口、人丁总数外,还旁及历代人口增减、丧乱流失、迁徙招抚、封邑户属、人丁征银等。新修方志中,户口纳入“人口”一目记述。

艺文志

“艺文”原为六艺群书之文。《汉书》立有《艺文志》,分门别类记载书籍之目录。以后史书多有艺文志,或曰“经籍志”。方志中的艺文志多记一方之典章与诗文。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫