倦勤斋匾额,乾隆御笔。取“耄期倦于勤”之意,意谓年老厌倦万机,以示此斋为太上皇在花园中的憇息之所。

《倦勤斋陈设》封面

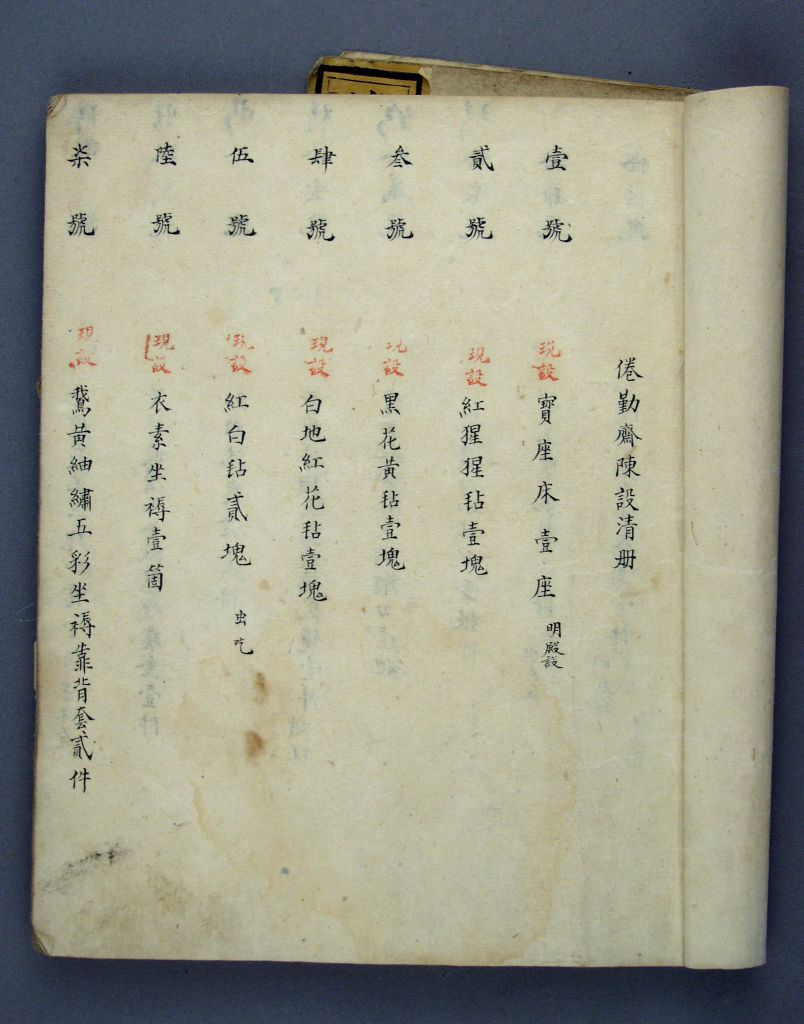

《倦勤斋陈设》封面  《倦勤斋陈设》内页

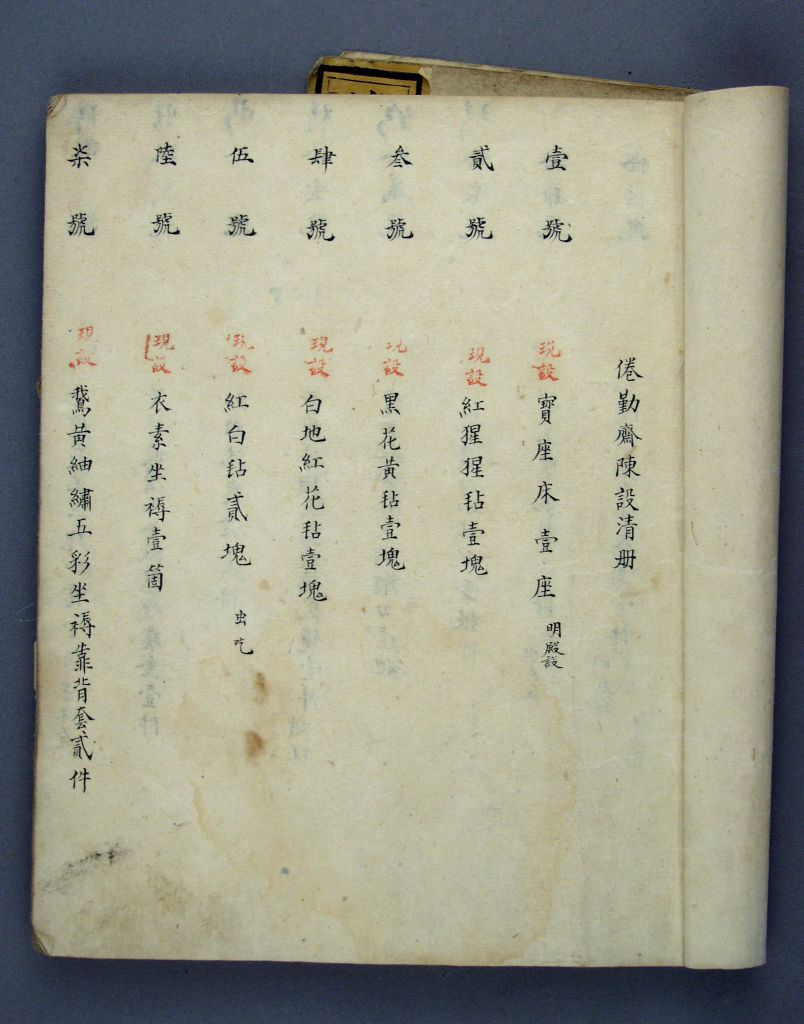

《倦勤斋陈设》内页

此档案是现存倦勤斋4件陈设档之一。倦勤斋面阔9间,东5间为明殿,西4间为戏院。档案内容亦按此空间依次记载。

据正文记载,斋内共设宝座床11座,分置于明殿、东间、东进间、西间、西进间及二层仙楼上。每一宝座床上均设有毡垫、坐褥靠背、迎手等。每套坐褥左、右两旁边分设紫檀嵌玉3块如意1柄、紫檀边糊文锦玻璃容镜1件、红雕漆痰盆1件、边竹股扇1柄。斋中还设有多宝格,上面摆放着各类古玩,主要有珐琅器、玉器、瓷器、青铜器、漆器、宫扇、花囊、洋铜表钟等。

斋中各房间均有藏书,以备皇帝随时阅览。共收藏书籍50多种100余部,主要有《御纂朱子全书》、《大学衍义》、《日讲礼记解义》、《历代通鉴纂要》、《韵文佩府》、《西清古鉴》等,以及乾隆皇帝御制诗如《御制平定台湾战图诗》、《御制全韵诗》、《御制拟白居易新乐府》等,御制文如《御制古稀说》、《御制八徵耄念之宝记》及《御制十全老人之宝说》等。

斋内设有琴桌、白玉大棋子、碧玉大棋子、御笔挂屏、《御制生春夏秋冬册页》、《董诰临董其昌帖》、《曹文植临苏轼帖》,杨大章、董诰、朱宪章、绵亿等人的画册,以及笔、墨、纸、砚等文房四宝。

倦勤斋建成后,于嘉庆七年(1802年)及光绪十七年(1891年)进行过修缮,但改变甚少,与现存年代最早的陈设档内容相比较,斋中的陈设虽略有变化,但其陈设风格仍不失乾隆年间的原貌。此档对研究倦勤斋内部陈设及恢复原状陈列具有参考价值。

倦勤斋

内务府

全称“总管内务府”,是清代掌管皇家事物的最高管理机构。始设于清初。顺治十年(1653年)六月裁内务府,改设十三衙门。顺治十八年(1661年)废十三衙门,重设内务府。康熙十六年(1677年)内务府初具规模,下设七司三院:广储司、都虞司、掌仪司、会计司、庆丰司、营造司、慎刑司、上驷院、武备院、奉宸苑,其职能与国家机构中的六部相对应。另有分支机构一百三十余处。

浮签

书本或文稿内随文粘贴的纸条,上书批注修改或其它需要说明的文字。一般以点粘的方式粘住签条的上端,下端平摆浮搁,既可掀起而不遮挡书中文字,也便于随时揭去。

原始档

即某一殿堂陈设物品的原始清册。清制,对各宫殿堂内部陈设物品,每年由内臣等拣派司员查核一次。每遇五年,奏请皇上钦派总管内务府大臣一员查覆。各殿堂陈设向来造册二份:一份存放于各殿堂,一份送交内务府以备查点陈设之年互相稽核。

复核档

根据原始档对陈设物品进行复查时,对发生变动的陈设物品在其原始档中相应的名称下面粘贴浮签,以墨注明其来源或去向,如此形成的陈设清册称复核档,根据核查清点情况而重新造册者亦称复核档。

广储司

清内务府下辖机构。原为十三衙门时的御用监,康熙十六年(1677年)改置,是内务府中掌管财务出纳和库藏的机构。设总办郎中4人,郎中4人,主事1人,委署主事1人。具体职掌:掌管各皇庄所交赋税,各处所进珍宝、绸缎、毛皮、参、茶等。各地官员纳贡都要上缴广储司库。由于它掌管着皇室的经济,因此在内务府中地位最高。广储司下设六库(即银库、皮库、缎库、瓷库、衣库、茶库),负责收领、保管和提供皇帝所需银两、珠宝首饰、皮毛缎疋、衣帽靴袜、人参茶叶、犀角象牙等。有匠役1,261人,头领221人。

面阔

间之宽称面阔,即指古代建筑中平行于桁檩方向,且位于同一直线上相邻两根檐柱中心线线间的水平距离。各间宽度的总和称通面阔。

宝座床

设置有宝座的炕床,不为卧息而用以靠坐。

宝座

传统家具中一种体型宽大的坐具,亦称“御座”。明以后,随着皇权制度的强化,宝座成为帝王御用坐具的代名词,象征着帝王的权威。《明史》载,明神宗时,宦官冯保窃权,“帝御殿,保辄侍侧”。当时的吏部都给事中雒遵进言:“保一侍从之仆,乃敢立天子宝座,文武群工拜天子耶,抑拜见中官耶?”将宦官立于宝座之侧视为亵渎皇权的大不敬行为。 宝座大多摆放在宫廷正殿明间的中心或显要位置,单独陈设,极少成对。在宝座的背后还要放置一个较大的座屏,两边放置甪端、香筒、仙鹤、蜡钎等器物,格外尊贵、庄严。皇帝端坐在宝座之上,俯视群臣,“君临天下”,充分体现出帝王的权威,以达到“明制度,示等威”的目的。

仙楼

建筑的室内以木装修隔成二层阁楼,一般作为供奉神佛的处所,故称仙楼。也可用于其它用途。

靠背

亦称欹床。中国传统家具中的一种坐具,现已很少见。其形式犹如椅子的靠背,是一种无座腿甚至无座面的坐具。其背后安有可以撑放的活动支架,可根据使用者的要求调节靠背的角度。它多在床榻上或席地使用。明高濂《遵生八笺》中说:“靠背以杂木为框,中穿细藤,如镜架然。高可二尺,阔一尺八寸,下作机扃,以准高低,置之榻上,坐起靠背,偃仰适情,甚可人意。”宋、明绘画中也可见到此种坐具。

迎手

铺垫器具,常放置于宝座旁或炕上的座垫两侧。

雕漆

髹漆工艺之一,亦称刻漆。其工艺技法是在胎体上层层髹漆,少则几十层,多则百层以上,然后在漆上雕刻花纹。其胎以木质居多,漆色有红、黄、绿、酱等。

珐琅

珐琅,又称“佛郎”“法蓝”“琺瑯”,是一外来语的音译词。珐琅的基本成分为石英、长石、硼砂和氟化物,与陶瓷釉、琉璃、玻璃(料)同属硅酸盐类物质。中国古代习惯将附着在陶或瓷胎表面的称“釉”;附着在建筑瓦件上的称“琉璃”;而附着在金属表面上的则称为“珐琅”。 金属胎珐琅器则依据在制作过程中具体加工工艺的不同,可分为掐丝珐琅器、錾胎珐琅器、画珐琅器和透明珐琅器等几个品种。

日讲

日讲是经筵制度的发展与补充,始于明景泰帝,即儒臣每日为皇帝进讲经史。

《西清古鉴》

清乾隆十四年(1749年),大臣梁诗正等人奉敕据皇室收藏的铜器撰集而成,共四十卷,另附钱录十六卷。编纂仿宋代《博古图》遗式。卷首列有参与编书的诸臣名单,分监理、编纂、摹篆、绘图、武英殿缮书、校刊、监造几项。共录彝器1436件、镜93件。绘出器物图形,有文字拓本或摹本。记器物尺寸,并有简略的考证说明。此书在鉴定和考释上失误不少,摹写文字也有失真。 在《西清古鉴》卷十三第12页有“班簋”图象和铭文拓片。

西清

“西清”为清代宫内南书房的别称。

乾隆皇帝

八徵耄念之宝

青玉质,交龙纽。乾隆帝宝玺。此玺刻于乾隆五十五年(1790年)乾隆八十圣寿之时,为刻制此玺,乾隆帝曾作《八徵耄念之宝记》。

十全老人之宝说

《十全纪》既成,因选和阗玉镌“十全老人之宝”,并为说。曰“十全”,本以纪武功,而“十全老人之宝”则不啻此也。何言之?武功不过为君之一事,幸赖天佑,劼劬蒇局。未加一赋,而赋乃蠲四,弗劳一民,而民收无万(今收伊犁及回疆户口岂止数千万),只或免穷黩之讥耳。若夫老人之十全,则尚未全也。 盖君人之职,岂止武功一事哉。朱子曰:一日立乎其位,则一日业乎其官,一日不得乎其官,则一日不敢立乎其位。官者,何职之谓也。君之职,不能尽言,况敢云尽其职乎。未尽其职,则“十全老人之宝”不亦涉自欺与夸而增惭愧乎! 然老人之十全,实更有奢望,不敢必以敬待天佑者。十全之武功,诚叨天佑矣。则十全之尽君职,或亦可以希天佑乎。夫适百里者,半九十里。予今三年归政之全人,不啻半九十,而且如三十年之久矣。是以逮七十,而系犹日孜孜以为箴。至八十,而系自强不息以为勉。则此可必不可必,三年中,敢不益励宵衣旰食之勤,益切敬天爱民之念,虔俟昊贶,或允臻十全之境,视三年诚如三十年之远。幸何如之!企何如之!惕何如之!是为说。

碧玉

碧玉是新疆和阗软玉中的一个品种,软玉主要有白玉、青玉、碧玉、墨玉、黄玉等品种。其中碧玉色如菠菜叶,略有透明感,呈油脂或蜡状光泽。由于所含成分不同,颜色和结构均不如其它软玉均一,色彩淡的呈菜色,色彩深的呈墨绿色,还有斑杂的大环斑状。

册页

册页的组合形式类似西方绘画中的组画,这种艺术形式在山水画中能够比较完整地展现一个地域不同的自然景观,在花鸟画中可以从多重角度、时节去描绘其自然姿色。在人物画中,可以完整地叙述一个历史故事发生的全过程或细化表现某种道德观念。

董诰

董诰(1740—1818年),字西京,号蔗林,清浙江富阳人。乾隆二十八年(1763年)进士,官至内阁学士,充四库馆副总裁。甚得高宗、仁宗宠遇。朝廷编修,多有由其主持者。善画。谥文恭。著有《满洲源流考》、《高宗实录》等。

董其昌

董其昌(1555—1636年),字玄宰,号思白,又号香光居士,华亭(今上海松江)人。明万历十六年(1588年)进士,官至礼部尚书,卒谥文敏。精于书画鉴赏,富收藏。在书画理论方面主张“南北宗”,对晚明以后的画坛影响深远。工书法,自谓于率易中得之,其董派书风对当时及清初书坛有极大影响。其书画创作讲求追摹古人,但并不泥古,在笔墨的运用上追求先熟后生的效果,拙中带秀,体现出文人创作中平淡天真的个性,并以其为代表,形成著名山水画派“松江派”。著有《画禅室随笔》、《容台集》、《画旨》等。

苏轼

苏轼(1037—1101年),字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人。苏洵次子。北宋著名文学家、书法家、画家。仁宗嘉祐二年(1057年)进士。熙宁时任祠部员外郎,知密州、徐州、湖州。因对王安石所行新政有异见,上书神宗,遂被贬谪黄州。元祐间复起用,任翰林学士,出知杭州、颍州,官至礼部尚书。绍圣四年(1097年),党争又起,再谪惠州、儋州,后遇赦北返,病殁常州,追谥“文忠”。与父洵、弟辙合称“三苏”。 其文汪洋恣肆,明白畅达,为“唐宋八大家”之一。作诗清新雅健,风格独具。词开豪放一派,与辛弃疾并称苏辛。擅书法,得力于王僧虔、李邕、徐浩、颜真卿、杨凝式而自成家数。用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣。与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。工画竹,学文同,为湖州竹派之一。能作枯木、怪石、佛像,出笔奇古。论画力主“神似”,并提倡“士夫画”,强调诗画一律,为古代文人画先驱。传世书迹有《答谢民师论文帖》、《祭黄几道文》、《前赤壁赋》、《黄州寒食诗帖》等。传世绘画有《古木怪石图》卷、《枯木竹石图》卷(与文同《墨竹图》卷合装),现藏上海博物馆。著有《东坡七集》、《经进东坡文集事略》等。

杨大章

杨大章(1491—1568年),字克文,号斗山,清安徽怀宁人。清乾隆三十年(1765年)以善画为内廷供奉。擅长画精细人物、花卉、草虫,设色修洁。乾隆三十六年(1771年)作《仿刁光胤写生》册,五十六年(1791年)作《白鹰图》,又有《仿宋人金陵图》卷。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫