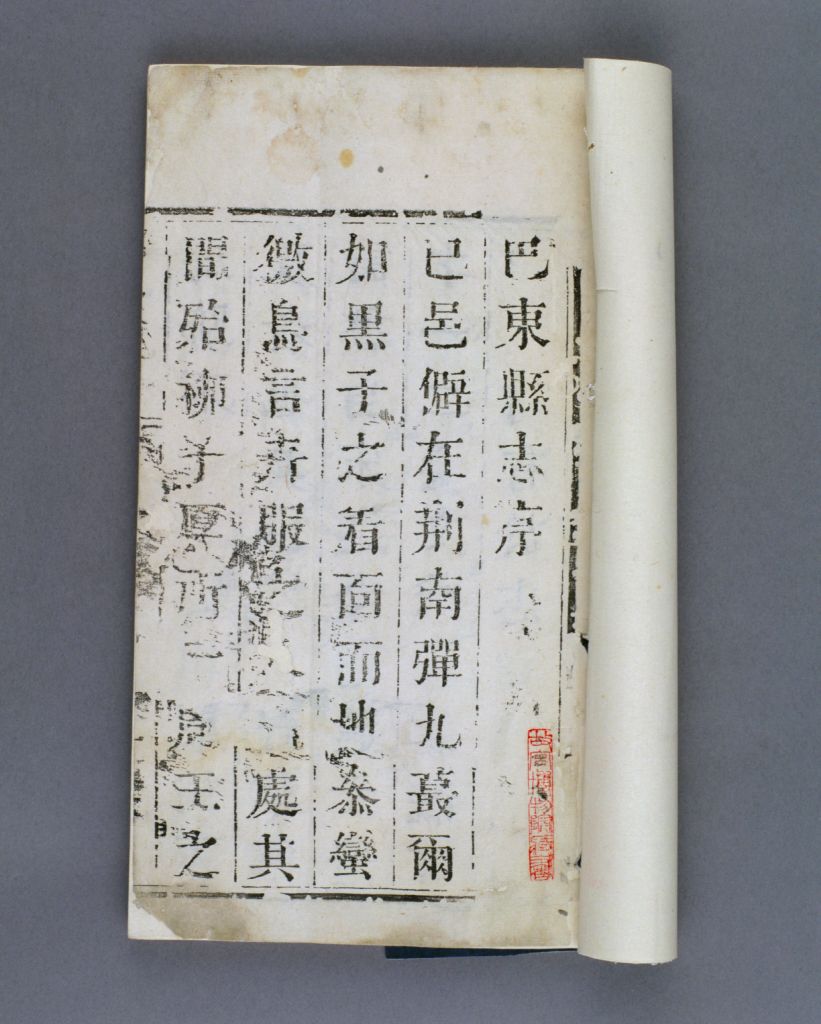

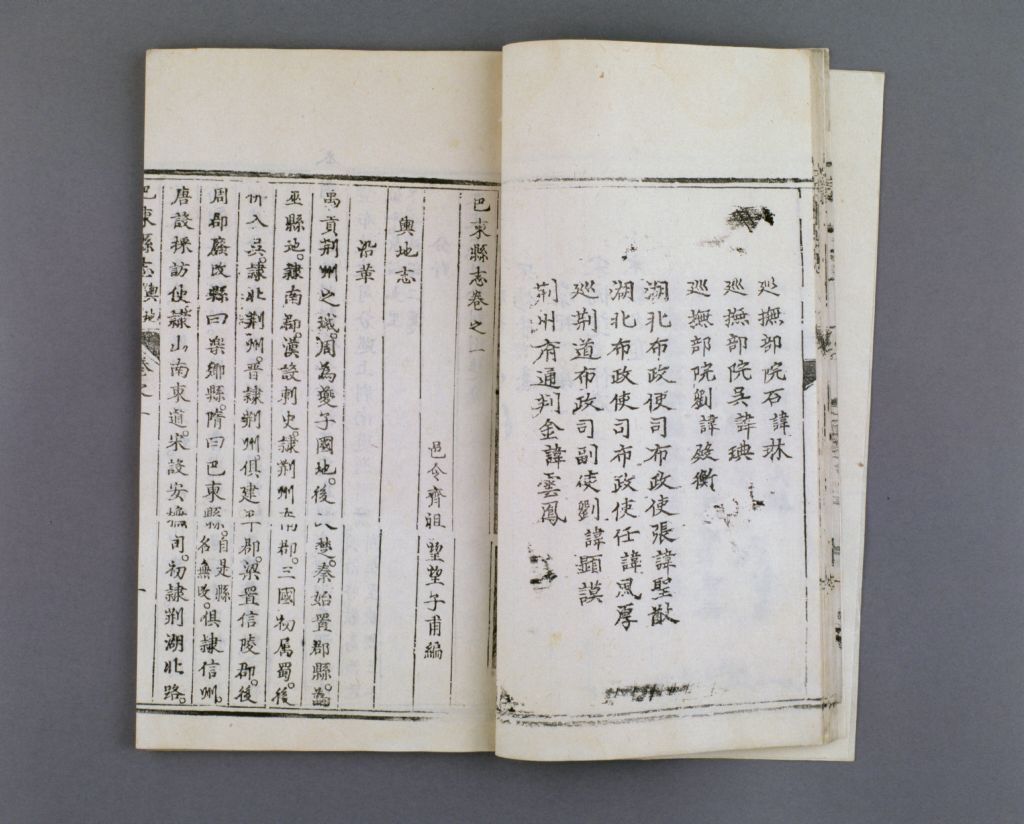

书前冠宫梦仁序,末钤“瀛洲宫梦仁字定山”等印记。以下依次为修志凡例、目录及舆地图。版心上镌“巴东县志”及类别。

巴东县位于今湘西土家族苗族自治州东北部,东连兴山、秭归、长阳,南接五峰、鹤峰,西临建始、四川巫山等,北界神农架林区。县境地处长江三峡中段,南北狭长,重峦叠嶂,地形复杂,据鄂西门户,扼川鄂咽喉,历来为经济、军事要地。西周时为夔子国地,秦、西汉属巫县,南朝宋景平元年(423年)置归乡县,北周改名乐乡,隋开皇十八年(598年)更名巴东,唐隶山南东道归州,清雍正十三年(1725年)隶宜昌府,民国二十一年(1932年)隶湖北省第十行政督察区,1983年为湘西土家族苗族自治州属县。

清以前,《巴东县志》曾三修:明正德七年(1512年),知县何山等曾修县志二卷,今不见传本;嘉靖三十年(1555年),知县许周与训导杨培之重纂《巴东县志》三卷,内分舆地、政教、艺文三志,同年刊行。记事自明成化八年(1472年)至嘉靖二十年(1541年),今仍存世,为稀见之本;明万历时,知县李光前又修辑《巴东县志》四卷,前一、二卷已佚,今仅存人事、艺文两志两卷。入清以后,《巴东县志》又两修:清康熙十八年(1679年),齐祖望莅任湖广巴东知县后搜寻旧乘前闻,独立补修,至二十二年(1683年)书成;同治年间,专门设局修纂,又有所增益,传本较多。

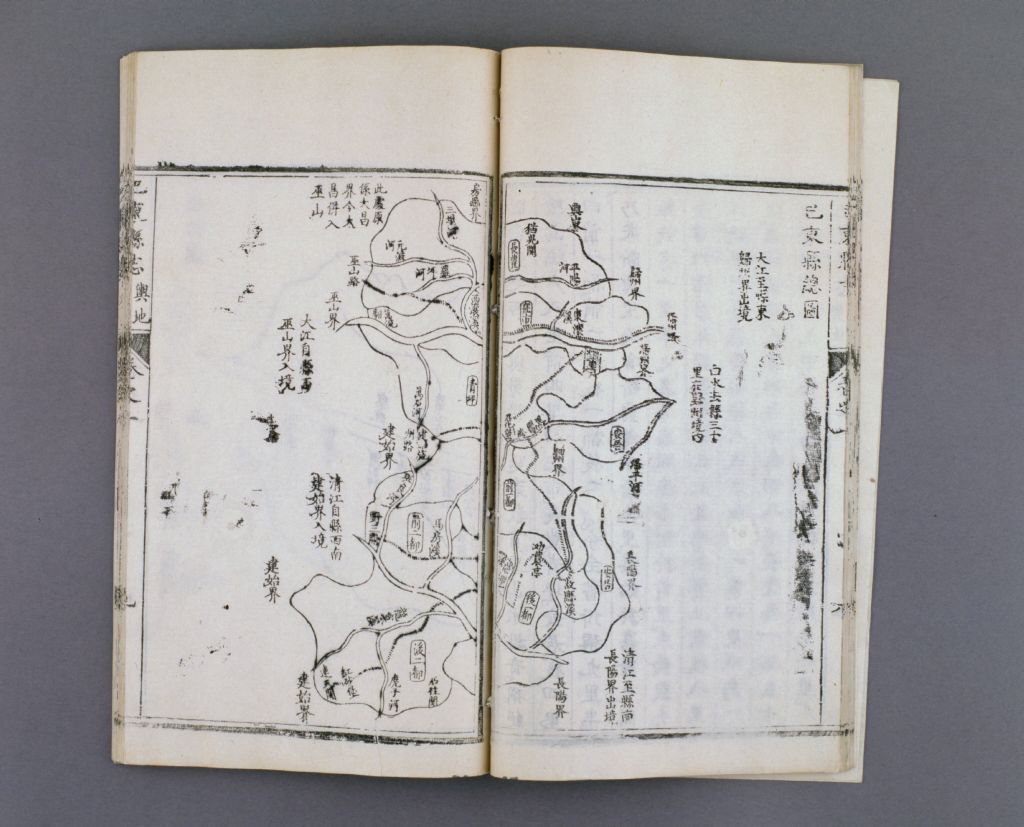

此书共九志,志下再分细目。卷一:《舆地志》分沿革、分野、山川(附形胜)、图经4类;《建置志》分官署、学宫、坛庙、仓库(附养济院供田)、铺递、坊表、津梁、古迹、亭榭、寺观10类。卷二:《经制志》分祀典、官制、户口、田地、赋役、潗稞、兵防、邮政8类;《风土志》分土风、民俗、方言、物产4类。卷三:《职官制》分题名、宦绩2类;《选举志》分甲科、乡科、荐举、贡监、恩历、援纳、武贡7类;《人物志》分献征、孝子、节妇、神仙(附高僧)4类;《事变志》分寇乱、灾祲、瑞应、纪异4类。卷四为《艺文志》,上分诰、敕、记、说、赞、铭、详、咨、略9类。下分诗、志余2类,近8万字。除沿袭旧志外,新增分野、图经、官制等17类。其中,山川、形胜附以图经;学校无志,仅以“学宫”附建置志;《艺文志》以诗居多,末附志余实系遗文。书中记事大部分自明成化八年(1472年)至清康熙二十一年(1682年)。

是志以土粉连纸印制,因书版经多次刷印,致多数行格、字迹洇渝漫漶。据《中国地方志联合目录》著录,除此本外,另有湖南师范学院、台湾藏本,天津图书馆仅存残本(卷一)。作为稀见之本,其文献价值更令人关注。

齐祖望

齐祖望(生卒年不详),字东柳、望子,号勉庵,清直隶(今河北)鸡泽人。康熙九年(1670年)进士。授湖广巴东知县,官刑部郎中,坐事罢归卒。博雅工诗,尤喜研究经学。有《勉庵说经》、《素心堂集》、《增补洗冤录》等。

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

单鱼尾

在书口中缝刻的鱼尾形符号,称鱼尾,常刻在书口上节或下节。只在书口上边刻一个鱼尾称单鱼尾。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

版框

也称“框廓”、“边栏”。指古书书页四周的界线,主要形式为线栏。四周单线者称“四周单边”,四周双线者称“四周双边”,上下单线而左右双线者称“左右双边”。为求形式美观,亦有以图案花样组成的版框,称为“花边”。

宫梦仁

宫梦仁(生卒年不详),字宗襄,号定山,江苏泰州人。康熙十二年(1673年)进士。累官翰林院庶吉士、河南督理粮储道中州漕运参议、贵州道监察御史、湖广提刑按察使、布政司参议、山东提学副使、福建巡抚等职。所官之处,皆有善政,尤熟理河务。有《中声集》、《读书纪数略》。康熙二十三年(1684年),纂《湖广总志》八十卷。主张志属信史,应按史法编修志书,“以经为经,以史为纬”,笔法上应事赅词简,义断旨深。其理论对后世修志产生积极影响。

舆地

又称地舆,指大地。旧方志中常以舆地志为门目名,有时亦称地理志,包括沿革、疆域、山川、城池、治所、古迹、风俗等门类。主要记载行政区域范围,山岭坐落、高度,河流源地、流向,府、州、县治所在地,名胜古迹及风俗等情况。有些志书舆地范围较狭,仅绘地图,而沿革、疆域、风俗等另立门目。新修志书均设地理志,不再名舆地,内容也按现代地理学的学科分类。

神农

传说中农业和医药的发明者。生于姜水,以姜为姓,造耒耜教民耕作,尝百草教人治病。一说神农氏即炎帝。

长江

长江,中国第一大河,发源于青海省,流至上海入东海,全长6,300公里,流域面积180万平方公里。因江上风帆及众多名胜古迹点缀其间,故有“历史画廊”之称,为诗人和画家们常用的创作题材。

沿革

“沿”,沿袭;“革”,变革,指事物发展变革的历程。志书中常以“沿革”作为门目,记述一地行政设置的发展变革,常与建置、城池、公署等目并列。其编写方法有两种:一按时间依次载述;二为表格形式,以年代为经,以事实为纬,称为沿革表,可省冗文,且能一目了然。

分野

中国古代天文学把天上一定的区域(十二星辰或二十八宿)和地上州郡邦国的位置相对应,就天文说称“分星”,就地面说称“分野”。旧方志设“分野”一篇,记载本地区与天上星宿对应的位置,或称“星野”。

山川

山川指山岳、河流和平野。方志类书中常将“山川”列为一目,用以记载某一地区的形胜,诸如:山脉、河流、湖泊、池沼、津梁,以及与山川有关的森林、矿藏、名胜、景观等。

图经

图即地图,经即地图之文字说明。图经又称图记、图志。东汉已有《巴郡图经》,隋唐续有发展,至宋代达到全盛。北宋图经所载内容丰富,并统和古今,与后来定型方志无异。

学宫

旧指学舍。旧方志中常借作门目名,属于学校一类,多载当地学宫的建立、变迁、重建等情况。

铺递

“铺”为驿站,“递”为传递,合称“铺递”,亦作“递铺”。古代指供传递公文或消息的车马、人员中途休息的地方。在地方志中常用作门目名。一般记载当地驿站的地点、建置时间等,多属“建置志”。

津梁

“津”指渡口,“梁”指桥梁。在地方志中常用作篇名或目名,以记载一个地方的渡口和桥梁的地址、特点、名称及建造沿革,多隶属于山川志或建置志。

户口

旧志篇目名。户口是住户、家庭和人口的总称。方志类书中多设此篇目,或标作“户籍”、“户口簿”,用以记载区域境内居民的户数和人口总数。有的除记载户口、人丁总数外,还旁及历代人口增减、丧乱流失、迁徙招抚、封邑户属、人丁征银等。新修方志中,户口纳入“人口”一目记述。

风土志

一个地方的土地、山川、气候等自然环境和风俗习惯总称为风土,专门记述风土的志书称为“风土志”或“风土记”。风土志是地方志的一种。旧方志中亦常设有“风土志”一目,大目之下再设子目,往往记载一地婚丧、节庆、民情、吃、穿、住、家庭等方面的习俗。

艺文志

“艺文”原为六艺群书之文。《汉书》立有《艺文志》,分门别类记载书籍之目录。以后史书多有艺文志,或曰“经籍志”。方志中的艺文志多记一方之典章与诗文。

漫漶

指碑上文字遭受风吹雨淋或人为破坏之后变得模糊,不可辨识。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫