——“古梅讲坛”第五讲

2024年11月8日上午,故宫博物院研究馆员任昉老师作了题为“漫谈故宫治学之道——以《故宫治学之道新编》为中心”的专题讲座。任昉1983年调入国家文物局古文献研究室工作,现为故宫博物院研究馆员。主要从事出土墓志的整理与研究,特别是元明清、民国石刻及历史的研究。参加国家社科基金重大项目《新中国出土墓志整理与研究》(第一、二期工程)图文对照本的立项、整理及编审工作,任该丛书执行主编。主持故宫博物院课题《于坚回忆录》的录音整理编写工作。主编著作有《故宫治学之道》(上、下二册)、《陶铸古今:饶宗颐学术艺术展暨研讨会纪实》(执行主编)、《故宫治学之道新编》(上、中、下三册)、《亲历文博七十年——于坚回忆录》(近期出版)。

讲座海报

该讲座为“古梅讲坛”第五讲。故宫博物院古梅计划得到香港赛马会全力支持,公益慈善研究院独家捐助,在此特别鸣谢!讲座由故宫博物院故宫学研究院主办,故宫学研究院、数字与信息部承办。故宫博物院故宫学研究院副秘书长李文君研究馆员担任讲座主持,来自院内外的五十余名观众聆听讲座。观众热情高涨,对故宫深厚的历史底蕴、丰富的文化内涵以及专家们严谨的治学之道表现出浓厚兴趣,彰显了公众对文化遗产保护与传承的深切关注和殷切期待。

主讲人任昉研究馆员

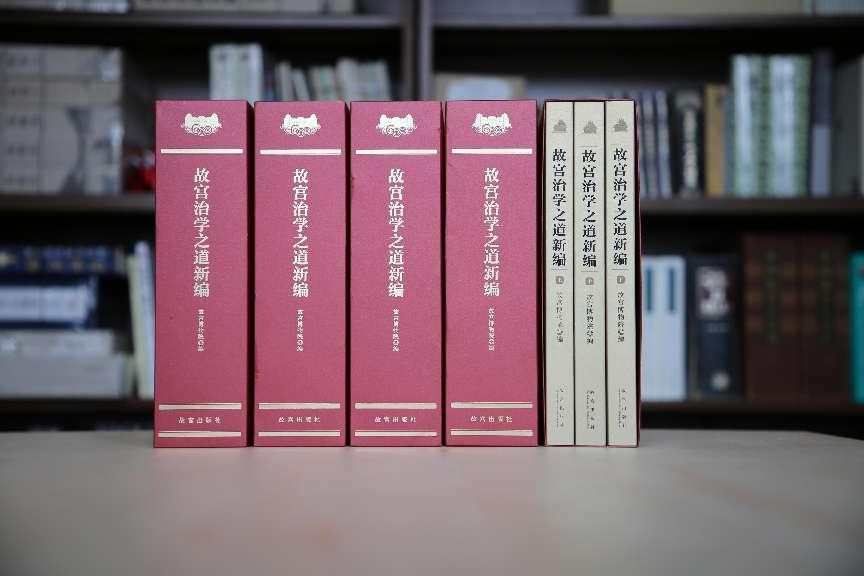

讲座内容分为四个部分。在第一部分中,任昉老师首先介绍了《故宫治学之道新编》(以下简称《新编》)的编辑、出版背景及其学术意义。她指出,该书不仅是对故宫博物院治学传统的继承,更是对新时代治学精神的探索与发扬。《新编》作为2010年出版的《故宫治学之道》的续篇,承前启后,继往开来,旨在向紫禁城肇建六百周年、故宫博物院成立九十五周年献礼。真实记录了故宫几代专家、学者的治学经历、经验和感悟,展现了他们的特殊贡献,以启迪后学。

任昉老师接着介绍了《新编》的体例和内容概要。《新编》由原院长郑欣淼、原院长单霁翔、院长王旭东分别作序。收录对象包括:2014年8月前获聘故宫正高职称者(含离退)及院内的非物质文化遗产传承人。相较于《故宫治学之道》,新增作者48人。在收录的119人中,既有已故的著名专家、学者(包括曾在故宫工作的沈兼士、王世襄),也有正在成长的后起之秀。从出生时间看,最早生于1881年,最晚生于1975年,横跨3个世纪,相隔90余载。

《故宫治学之道新编》书影

《新编》实际收录文章120篇,均按收录者生年排序。每篇分三部分:个人简历(附个人肖像照)、治学之道正文(附工作照)、个人主要论著目录。其中,去世或高龄的专家学者,由其学生或后人撰写,如马衡先生由其孙马思猛撰写,罗福颐先生由其子罗随祖撰写,朱家溍先生由其女朱传荣笔录,刘九庵先生由其孙刘凯撰写,徐邦达先生由其弟子杨新、王连起撰写,陈万里先生由其学生李辉柄撰写等。其余文章多为作者亲自撰写,如耿宝昌先生、王连起先生等。对于工作忙或身体不好的专家学者,我们则亲自上门采访录音,或邀请其同事帮助整理,或由我们亲自整理,并经被采访者审读认定。此外,为便于读者检索,书后附有“专家、学者学科分类索引”。

讲座现场

任昉老师还引用杨伯达、郑欣淼两位先生的文章,对故宫治学之道的涵义进行了概括:一是治学的经历,一是治学的经验。她着重指出,治学不仅关乎知识的积累,更在于智慧的启迪,以及对真理持续不懈的追寻。《新编》收录对象,从研究领域看,分属历史学、考古学、文物学、文献学、宗教学、出版学、图书馆学、博物馆学、古建筑学、文物保护科学及摄影学等多个学科,彼此相对独立。他们所谈的治学之道,侧重点也可能会存在某些差别。但从中我们可以看到,他们的发展成长过程,怎么去克服困难、怎么积累经验,这些对现在的青年学子更有启示。

在第二部分中,任昉老师讲述了故宫近百年来的治学历程。首先指出:故宫博物院成立之初,即确立了学术为本的治学理念。1924年11月5日,溥仪被驱逐出故宫。当月,李煜瀛在主持组建“办理清室善后委员会”时,就主张“多延揽学者专家,为学术公开张本”,之后又提出故宫“学术之发展,当与北平各文化机关协力进行”。1925年10月10日,故宫博物院正式建院后,更是将治学定为其立命之本,相继邀请来自北京大学、清华大学、辅仁大学等机构的著名学者,支持、参与故宫古物馆、图书馆和文献馆的业务工作与学术研究。

任昉老师接着讲到, 故宫博物院从成立至今已近百年,一直坚持以治学为核心,大致可分为四个阶段。

第一阶段(1925-1949年),为故宫博物院初创期,期间尤为注重实践与学术的结合。“尽管管理机构频繁更迭,但著名学者一直占据重要地位。例如图书馆馆长、副馆长先后为陈垣、庄蕴宽、傅增湘、许宝衡、袁同礼、江瀚;古物馆馆长、副馆长先后为易培基、江庸、马衡、俞同奎、徐鸿宝;文献馆馆长、副馆长先后为张继、沈兼士、姚从吾;秘书处秘书长为李宗侗。上述诸位,皆是当时的学术大家。”(王旭东《新编·序三》)1929年5月,更是由学界名流组成故宫专门委员会,以决定学术之事是否实施,彰显了故宫严谨的治学态度。1933年7月15日,马衡代理院长职务后,对专门委员会做了更为细致的改组。据不完全统计,1949年之前,故宫共编辑出版各类档案史料丛刊54种,358册,约1200万字,发表研究学术文章80余篇。

第二阶段(1949-1952年)。1949年3月6日故宫正式成为在共产党领导下的文化事业单位。4月,北平军管会文物部确定故宫新的业务方针是:要利用文物为教育人民之工具,以启发其反帝、反封建的革命思想,并协助国家建设事业为工作之目标。因此,全部陈列室要重新布置,……以教育为主旨。1951年12月,文化部文物局王冶秋副局长等人两次到故宫,与马衡院长及院内外专家一起座谈、调研故宫改革问题。

第三阶段(1953-1987年)。1954年吴仲超院长上任,从机构设置入手,加强故宫治学人才的储备和培养。先后从院外调入唐兰、王以坤、顾铁符、刘九庵、徐邦达、孙瀛洲、罗福颐、耿宝昌、乔友声、王文昶等一批学有所长的专家学者,担任各专业组学术负责人。专家们不仅带领员工对数以万计的文物进行细致的清理、鉴定、分级和编目,开展耐心细致、手把手的传帮带,还和大家一起同吃苦同受累,让年轻人受益终身。也由此确立了故宫在书、画、陶瓷、青铜四大专业上的雄厚实力,在全国范围处于领先地位。还特别选调杨文斌、张耀选、孙承枝、金仲鱼、金禹民、赵振茂等一批文物修复人才到故宫带徒弟,使故宫的文物修复水平达到全国一流。为了加强古建保护,又选调了王璞子、于倬云等古建筑专家,充实古建筑保护研究队伍。1956年,朱家溍先生回归故宫,加强了原状陈列的力量。1972年为加强故宫治学成果的整理,扩大故宫学术影响力,吴院长推动成立研究室,将故宫不同研究领域的学术大家汇集在此著书立说,培养后学。鉴于当时故宫的出版工作近乎于零。1978年刘北汜先生调入研究室,负责《故宫博物院院刊》的复刊工作。1979年初,以学术性为主的《院刊》正式复刊。1980年,以综合性、普及性为主的《紫禁城》杂志创刊。两个刊物互补,成为故宫出版物的两大支柱。之后,刘北汜先生又参与创建紫禁城出版社,并担任出版社的领导,为出版社的发展奠定了基础。

第四阶段(1987年后)。1987年,张忠培院长上任,将培养故宫治学人才放在首位,开始有计划地引进高校应届毕业生和相关专业人才,建立和完善学术机构设置,促进学术人才的成长。进入21世纪,故宫历任领导者更是在继承故宫治学优秀传统的基础上,不断开拓创新进取。2003年,郑欣淼院长高瞻远瞩,首次提出了“故宫学”这一学术概念,并于次年创办了旨在深入阐释故宫学及其相关学术领域的《故宫学刊》。2012年以后,在单霁翔院长的领导下,故宫又成立了故宫研究院、故宫学院两个非建制的学术平台,申请成立了故宫博士后工作站,进一步扩大了国内外的合作交流。2019年,在王旭东院长的领导下,故宫正式提出了“四个故宫”——平安故宫、学术故宫、数字故宫、活力故宫的建设体系,其中学术故宫是核心。这些新视角、新领域、新观点、新理念的提出,彰显了在新的历史时期故宫治学的开放性、包容性以及创新性。从某种意义上讲,治学是故宫的立命之本,伴随着故宫风雨兼程走向辉煌。

在第三部分中,任昉老师指出,从一定意义上讲,故宫博物院的历史就是人的历史,并结合《新编》中专家学者的治学经历,总结故宫人的治学态度为四点:一是勤奋刻苦,惜时如金;二是严肃认真,不固持己见,实事求是;三是讲诚信,重视品德,爱故宫;四是不畏艰难,坚守自珍。其中,以罗福颐、徐邦达两位先生为例,说明他们一生的成就完全是和勤奋好学、心无旁骛分不开的。以徐邦达先生治学和鉴定为例,说明先生从不以权威自居,更不因声誉而有所顾忌。如经过讨论证明自己的某一观点存在错误,他会坦率地承认,决不文过饰非。这对于有声望的老年专家,尤为可贵。以张金英先生的事迹为例,说明从事书画装裱、修复,对“德”也有很高的要求。“故宫人”是很高的荣誉,做好故宫人并不容易。要热爱故宫,热爱文物事业,要有献身精神。以王世襄先生的坎坷经历和学术成就为例,说明先生面对苦难,始终保持着精神的独立、自信的执着,一生对治学的追求,为后学树立了榜样。并引用郑欣淼院长的话,“故宫永远都会记着这位同仁”。

在第四部分中,任昉老师指出,治学不仅要有科学的态度,更要有科学的方法,并以《新编》中专家学者的经验为例,简要介绍了四点故宫人的治学方法。

一是开拓创新。对治学的个人和群体而言,拥有了开拓创新的视野和能力,就能带来更多的机会和成就。但要做到开拓创新,还要具备一定的条件。比如,陈万里、冯先铭、李炳辉、叶喆民等先生对古陶瓷的开创性研究和突破性贡献,说明兴趣和好奇心是开拓创新的重要起点。唐兰先生对现代中国文字学理论创建的巨大贡献,说明不断学习和更新知识,是提高开拓创新能力的关键。于倬云先生将现代科学技术运用于古建保护的大胆尝试和推广,耿宝昌、冯先铭两位先生联名给国务院写报告建议成立中国水下考古队,为我国水下考古的开创作出的贡献,说明要勇于尝试新事物,提供开拓创新的机会。杨伯达先生提出的“玉学、玉文化”“玉文化是中华文明的奠基石”“玉文化板块论”“玉石之路(和田玉的传播路线网络)”等新论点,为古玉研究开创了崭新途径,说明继承与发展是开拓创新的重要因素。

二是文献研究法。文献研究法是历史研究中最基础、最常用的一种方法。主要通过阅读相关历史文献,来提取所需的历史信息,进而更好的理解历史事件的背景、过程和影响。也就是我们通常讲的以史为基础。例如,朱家溍先生特别强调研究清宫史不能孤立的研究,他建议青年同志们必须读过必读的“官书”,才能具备研究清宫史的条件,才能具备一定的对材料的辨别能力。因为清代宫史是清史的一部分。

三是从微观入手,达于宏观。例如,万依先生最早提出明清宫廷史应建立单独的研究系统,应采用从微观到宏观的研究方法。他认为博物馆的研究,多是以一物、一事、一人等微观小节为题,经分析综合研究形成理念,达于宏观。博物馆的研究,都是物质文化遗产,也都是比较微观的东西。正确理解这些,是需要具有比较宏观的视野的。

四是勤于研索,严于实证。比如,刘九庵先生自幼在琉璃厂学徒的经历,使他渐渐总结出“在实践中思考、在比较中鉴别”的经验;在学习书画鉴定的过程中养成勤于笔记研索,严于考证著文,善用文献、史论相辅的研究方法。甚至以十余年深入细致的功力,重新考证了故宫的大批书画,揭示故宫书画藏品的诸多文化内涵。再如,马衡先生是金石文献考古大家,他认为“考证之事,首重证据”。因此,在现代田野发掘考古条件尚不成熟时,即搜集、收藏石刻拓本,用以考证、研究国史。先生捐献给故宫博物院的文物,仅石刻拓本(含复本)就有12439件之巨。马衡先生终其一生,对汉魏石经的研究用功最勤,成就斐然。先生积功30余年,编著成《汉石经集存》一书,却未来得及将魏石经残石拓本整理考定成书,即辞世而去,留下千古遗憾。

正在午门举办的“大道之行——儒家文化特展”第二单元展出的:魏三体石经未裂本残碑缀合对屏卷轴,就是马衡先生的捐赠品。任昉老师在讲座的最后,特别给予了简单的介绍。这块魏三体石经于1922年在洛阳出土后,第二天就被凿成了两段。因此未裂时的原拓本更显珍贵,而马衡先生三至洛阳始求得之。在此拓本上,除大块残石外,马衡先生将搜集到的多块细小残石拓本,考订其文字先后位置,尽量拼合复原,裱在轴上,先后补字达三次。可谓极费苦心!从跋文中,我们也能领略其与国学大师王国维先生,通过对汉魏石经研究而建立起的深情厚意。

最后,故宫博物院故宫学研究院副秘书长、研究馆员李文君进行了总结和点评:任老师的精彩讲座,内容丰富且令人感动。不仅为我们分享了故宫人的治学之道,也使我们了解到故宫近百年来的学术发展历程,以及故宫人对中华优秀传统文化的坚守和传承。这些经验不仅是故宫的宝贵财富,也是新时代学人应当继承和学习的宝贵财富,它激励我们继续守护和研究传统文化,推动文物博物馆事业的繁荣发展。讲座结束后,观众就“故宫学人的治学精神和方法”等具体问题与任老师进行了更加深入热烈的交流。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫