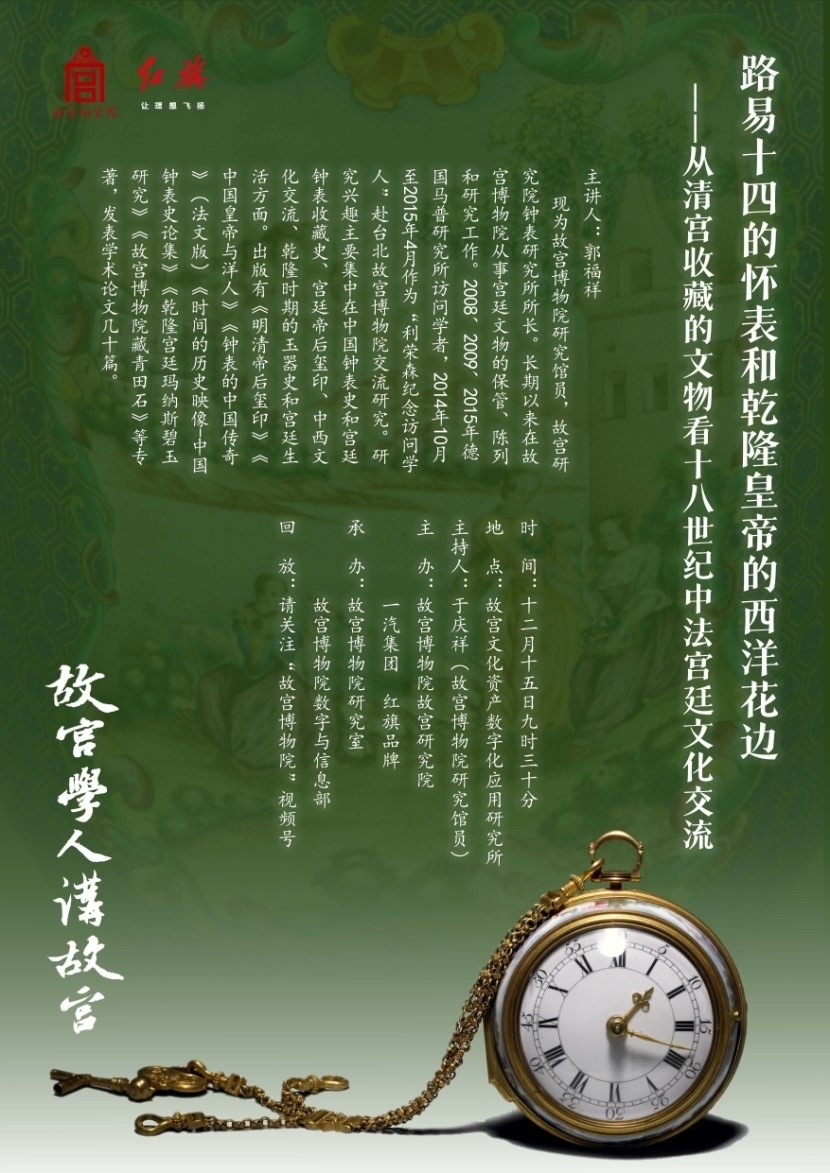

讲座海报

2023年12月15日上午,故宫博物院宫廷历史部副主任、研究馆员郭福祥老师作题为“路易十四的怀表和乾隆皇帝的西洋花边:从清宫收藏的文物看十八世纪中法宫廷文化交流”的专题讲座。郭福祥,现为故宫博物院研究馆员,故宫研究院钟表研究所所长。长期以来在故宫博物院从事宫廷文物的保管、陈列和研究工作。2008、2009、2015年德国马普研究所访问学者,2014年10月至2015年4月作为“利荣森纪念访问学人”赴台北故宫博物院交流研究。研究兴趣主要集中在中国钟表史和宫廷钟表收藏史、宫廷帝后玺印、中西文化交流、乾隆时期的玉器史和宫廷生活方面。出版有《明清帝后玺印》《中国皇帝与洋人》《钟表的中国传奇》(法文版)《时间的历史映像-中国钟表史论集》《乾隆宫廷玛纳斯碧玉研究》《故宫博物院藏青田石》等专著,发表学术论文数十篇。

主讲人郭福祥老师

该讲座为“故宫学人讲故宫”系列讲座第五期第五讲。此次讲座由故宫博物院研究室副主任、研究馆员于庆祥老师主持,故宫博物院故宫研究院和一汽集团红旗品牌主办,故宫博物院研究室、数字与信息部承办。讲座在故宫文化资产数字化应用研究所(数字所演播厅)举行,来自院内外50余名听众现场聆听了讲座。

讲座伊始,主持人于庆祥老师介绍了郭福祥老师的学术背景和研究方向:郭福祥老师长期从事印章、钟表、玉器、中西文化交流等方面的文物和历史的综合研究。著有关帝后玺印、钟表方面的专著,发表相关论文多篇。

主持人于庆祥老师

接着,郭福祥老师开始讲座。讲座由三个部分构成:一17、18世纪中法宫廷交往的特殊性;二是路易十四的怀表:两位君主的凝望;三是乾隆皇帝的西洋花边:一件缂丝挂毯。

讲座现场

在第一部分,郭福祥老师认为是17、18世纪中法宫廷交往的特殊性主要体现在以下三点:(1)宫廷和政府高层持续关注和直接参与双方的交往。这是17、18世纪的中法关系与同时代中国与其他欧洲国家的关系的不同之处。法国方面,在法王路易十四的倡导下,法国宫廷对中国文化产生了浓厚的兴趣,采取积极主动的外交和科学政策,推动两国之间的交流。法国王室、政界和知识精英参与其中,中国收藏蔚然成风。法国在思想和艺术创作领域持续受到中国的影响,为遍及欧洲的“中国风”的流行奠定了基础。这一政策产生的积极影响一直持续到十八世纪末。中国方面,来自法国的传教士和他们带来的科学知识受到中国皇帝和宫廷的欢迎和接纳。特别是康熙皇帝时期,他们充当皇帝的科学教师、参与中俄外交谈判、主持大地测绘、用西药为皇帝治病,对中国宫廷的艺术、科学、建筑、医学、地图编绘等都产生一定影响,成为皇帝身边具有重要影响力的人物。在他们的努力下,中国皇帝和宫廷同样成为此一阶段中法交往的实际参与者和推动者。(2)科学和艺术构成了这一时期中法宫廷交往主旋律。17、18世纪中法宫廷的交往可以分为两个阶段,与法国路易十四相对应的中国康熙时期为第一阶段(1688-1722年),与法国路易十五、十六相对应中国雍正、乾隆时期为第二阶段(1723-1795年)。在这两个阶段,两国宫廷间的交往呈现出不同的特点,主要表现在双方交换礼物的变化上。法国方面,前一阶段主要以法国皇家科学院为主导,因应康熙皇帝的科学需求,在礼物的选择上以进行科学活动的各种仪器为主。后一阶段的法国礼物中科学器物虽然继续存在,但随着中法艺术方面的交流和互动,展现法国各种工艺技术成就的瓷器、玻璃器、挂毯等比例增加。法国方面礼品的选择皆经过充分考量,选择的都是法国本土生产的产品。与其他欧洲国家浓重的商业意图不同,交往和礼物的选择主要是出于外交的考虑,商业意向并不明显,反映出法国宫廷在与中国宫廷交往过程中所考虑的重心所在。中国宫廷方面在接受法国科学仪器和艺术品的同时,也向法国回赠了大量中文书籍、丝绸、瓷器等法国方面感兴趣的物品,这些物品充实了法国王室图书馆和宫廷的中国收藏。中法宫廷双方的礼物交换表明,科学和艺术的交流是这一时期中法宫廷交往的主旋律。(3)以耶稣会传教士为媒介的交往方式成为影响中法宫廷相互认知的重要因素。与其他欧洲国家和中国的交往相比,17、18世纪中法两国宫廷基本是通过耶稣会传教士为中介的间接接触,双方之间没有互派正式的国家使团出使对方。这种独特的方式使当时多数中国人看到的是清宫廷和传教士的交往,而忽略了法国宫廷在这一过程中的存在和实际发挥的作用。因此,尽管法国方面留下来的有关中国宫廷的资料不少,但中国方面留下来的有关法国宫廷的记载却非常少见,使人产生当时中法宫廷之间交往不多的错觉,也影响到由他们作为中介的中法宫廷对彼此的认知。这些特殊性同时也影响到中法宫廷双方礼物交换的效果。由于中法宫廷间交换的礼物基本是经由法国耶稣会士的中转,送出方和接收方实质性接触的缺乏使礼物在交往过程中发挥的作用有相当的折损,这可以从中国方面对法国及其礼物的记载相对于其他欧洲国家而言比较少见的现象中得到证实。实际上,反映中法宫廷相互交往的物品在两国博物馆中都有收藏。法国方面收藏的中国物品因为记录和档案的相对齐备而得到确认和研究,受到的关注比较多。而中国宫廷收藏的法国物品因为上文所述的原因,宫廷档案中几乎没有明确的记录,对它们的研究需要结合中西方资料进行细致考证,研究还比较缺乏。

科学仪器

机械钟表

塞夫勒皇家瓷器厂瓷器

在第二部分,郭福祥老师论证了路易十四怀表的制作者是伊萨克·蒂雷(Isaac Thuret,1649-1706)。他是法国钟表史上大名鼎鼎的人物,其钟表生涯和法国宫廷关系密切。伊萨克·蒂雷从1684年开始成为宫廷御用钟表匠,为路易十四宫廷制作钟表。1689至1694年间还负责维护和照管枫丹白露宫、巴黎天文台和法国科学院的钟表。郭老师考证了该表的表壳人物雕像是路易十四,解释了围绕路易十四浅浮雕像的表墙三组图案的象征意义。这三组图案分别是人形曲腿平台上放置的天球仪和仪器、乐器和乐谱、铠甲和旗帜,分别象征科学、艺术和胜利。相应地,图案之间三个圆形开光内的女性头像推测也应该分别是象征科学、文艺和胜利之女神。这种图案组合也是为了说明路易十四在赞助科学、艺术和对外扩张中的功绩和成就,都是路易十四公共形象的重要组成部分。

路易十四怀表

表墙三组图案

郭福祥老师进一步指出该怀表对于多角度理解路易十四公共形象,有着特殊的意义。路易十四及其臣僚特别重视路易十四公共形象的经营,有效地利用公共舆论作为统治工具,美化君主本人与绝对君主制,塑造成为一个伟大的君王,让臣民景仰他的光辉。通过油画、版画、雕刻、纪念章等各种媒材的形象创作和传播,有意识地将他的形象和帝王品质向全世界传播,使路易十四成为形象传播最广泛的欧洲君主。郭老师指出这件怀表是他目前见到的唯一一件带有路易十四肖像的钟表,让我们对承载路易十四公共形象媒材多样性有了更多的认识。而且这样的作品是不可能批量复制的,相当珍贵。

接着,针对该表机芯内雕刻着中国龙这一情况,郭福祥老师旁征博引,考察了利玛窦、基歇尔、安文思、纪理安、蒋友仁、李明等著作中关于中国龙的描述与记载:

“龙在中国是皇权的象征,除了皇室之外,谁都不准用龙来作为徽记。在皇宫里,一切家具都饰有龙形,有的是浮雕的,有的是绣的或画的。”(利玛窦《利玛窦中国札记》)“他的衣服上有用金线绣的龙,象征这些帝王的龙的图案在宫中随处可见,它们画在或雕刻在用金银制作的瓶子或家具上。皇宫的屋顶和瓦片也是黄色的,也有龙的图样。如果其他人用黄色或龙的标志,他就被当成公敌而遭受惩罚。”(基歇尔《中国图说》)“今天不过是一名无耻的盗贼,备受畏惧和憎恨。只要让他换掉服装,戴上皇冠,披上龙袍,同一个人明天就受到全世界的爱戴尊敬,哪怕众所周知他出身贱微,但他们马上就称他为天子,天下的君主。”(安文思《中国新史》)“在中国,龙指皇帝,它代表皇帝。”(纪理安《1715-1716年度报告》):“由于当时正值庆祝新年,毛皮外的罩袍是以黄色锦缎缝制的,上面绣着几条五爪龙。这种五爪龙(图案)是中国皇帝的标志,正如百合花徽之于我国国王一样。若皇帝以外的其他人想在刺绣品、绘画或浮雕中使用龙的图案,那么,这种龙只能有四个爪。”(蒋友仁书信)

比较了李明《中国近事报道》中康熙皇帝画像中的几条龙与此件怀表摆轮夹板上的龙,发现二者形象上相当接近。尤其是康熙衣服前胸部位的行龙,基本上是和怀表摆轮夹板上的行龙是一致的,只是怀表夹板上的行龙形象更为中国化。加之零件做了镀金处理,使之更符合中国皇帝五爪金龙的图腾神韵。基于这些考察与比较,郭老师认为这样的五爪金龙在西方已经被固化为中国皇帝的象征。如果说此件怀表外壳展示的是路易十四形象,那么机芯内中国龙雕刻则代表的应该就是中国的康熙皇帝。路易十四的御用钟表匠在机芯内部雕刻这样的专属图案,显然是为引起康熙皇帝的关注而特别设计的。

在第三部分,郭福祥老师介绍了三件挂毯,第一件是故宫博物院藏人物缂丝挂毯,该挂毯是清中期制作而成,毯边饰为欧洲一时流行的相框式构图,为壁毯增加了艺术美感,可谓为中西合璧的织物。第二件是美国克利夫兰艺术博物馆收藏的中国缂丝挂毯,此件挂毯1914年从中国流入英国伦敦,1942年入藏克利夫兰艺术博物馆。他提到故宫博物院万秀锋研究馆员揭示了这件挂毯的制作经过,根据万秀峰的研究结果,这件缂丝挂毯只是乾隆皇帝一系列挂毯制作工程的一部分,从乾隆三十四年(1769)至四十年(1775年)制作完成,共制作了三件。郭老师考证了第一件挂毯可能为乐寿堂东暖阁北窗户悬挂,第二件挂毯可能为养心殿后殿明间北窗户悬挂,并指出确定这两件挂毯与档案和悬挂地点的对应关系,对重新认识两件挂毯的文化价值非常重要。透过其制作档案,可以明确乾隆皇帝对挂毯提出了非常具体的要求,“周围寸边,随本身素地,不要花纹。大边织做西洋式花边。中间人物不要像先织做过西洋有影子线法毯子样式,俱照画样织做,不要西洋气。”对于挂毯主体的中间人物,他不但要求摒弃西洋“有影子”和“线法”的技法,而且在人物塑造上也不能带有西洋气息。而与主体人物的要求形成鲜明对照的是,对挂毯边饰却“织做西洋式花边”。循此可以得知,两件缂丝挂毯这种中式主题、西洋花边的创意正是来自于乾隆皇帝本人。这里“有影子”和“线法”都是典型的西洋绘画技法。“有影子”应该是乾隆对西方绘画中光影效果的通俗说法。“线法”则是利用透视画法使作品具有很强立体感的绘画方法。在清代宫廷绘画实践中,尤其是在清宫服务的西方传教士画师及受其影响的中国画师中都有运用,并作了适当改造以适应中国之传统。第三件是法国制作的全套“中国题材挂毯”(六件),该套挂毯是两个在法国学习和生活长达十几年的中国人带给中国官方的礼物之一,这组中国题材挂毯是根据法国中国风艺术设计大师佛朗索瓦·布歇创作的中国风情风俗画,由博韦工坊在1758 年至1760 年间编织。挂毯上的法国洛可可风格的风俗景观描绘了想象中的中国宫廷内的游乐情景。该套挂毯并非贡品,而是意在试探中国皇帝对于法国工艺产品及其的艺术品有什么爱好,以此进行双方的交流。 该套挂毯由北京的法国传教士献给乾隆皇帝,被放置于圆明园中的远瀛观,直到1860年,这套挂毯还挂在圆明园远瀛观内。英法联军在抢劫圆明园时,这套挂毯中的一件被运回法国,并于第二年在巴黎拍卖。

故宫藏人物挂毯

克利夫兰博物馆藏人物挂毯

法国制六件挂毯之花园

郭福祥老师认为,从对法国宫廷博韦挂毯装饰的借用,到转换为乾隆皇帝三件窗户毯的西洋花边,这似乎成为一个隐喻,暗含着文化交流过程中信息传递的特点和规律。在世界不同区域的文化交往和交流过程中,其结果并不以交流者单方面的意愿为转移。就像这里所揭示的,原本路易十五和贝尔坦将对他们自己而言具有重要意义的中国题材挂毯送给乾隆皇帝,期待的是双方接触的高光时刻。然而吊诡的是,作为接受者的乾隆皇帝,真正感兴趣的却是其中不重要的花边装饰。诸如乾隆皇帝的西洋花边这样的情形,在世界各区域间的文化交流中是普遍存在的现象。即使这样,也并不意味着这样的交流没有意义,反而更显现出文化交流过程中不同文化碰撞和融合的特征。

最后,郭福祥老师进行了总结,明清时期中国皇帝生活的紫禁城并不是一个被高墙深院封闭起来的独立空间,而是与外界有着千丝万缕的联系。在17、18世纪中国和西方国家的交往中,法国扮演了非常重要的角色。但和其他西方国家相比,作为国家意义上的法国在这一过程中又是一个存在感不是很强的国家。究其原因,是和这一时期中法宫廷交往和交流的特殊性有关。这种特殊性对双方的交流成效产生明显影响,也导致中国对法国宫廷在交流过程中的作用缺乏充分的认知。但这并不能消解双方曾经广泛交流的历史事实。通过两件故宫文物的解析,可以使过去认为中法宫廷接触不多,法国文化对中国宫廷影响不明显的看法得到相当程度的改观。17、18世纪的中法宫廷之间的交往和在科学、艺术方面的交流,一定程度上是当时中国与西方国家交往中最值得称道的。从第一件铜镀金壳怀表,显示出法国宫廷在与中国宫廷交往中表现的相当主动,以及他们所作出的努力。从第二件乾隆缂丝挂毯,显示中法宫廷间在艺术创作上的交流,相互学习和借鉴,对各自的艺术创作都有一定影响。

最后,主持人于庆祥老师进行了总结和点评。他认为从两件文物到中法宫廷文化交流,从具体的物到庞大的历史背景与历史主题,这是故宫专家特有的做学问的一个办法。做文物研究,需要逐渐积累材料,然后逐渐升华,提炼主题,形成理论体系。讲座结束后,听众就清宫的工匠有没有直接参与法国怀表的制作、如何避免以现代人的视角去研究古代的中西文化交流、挂毯的使用在中国是否普遍等问题与郭福祥老师进行了交流。