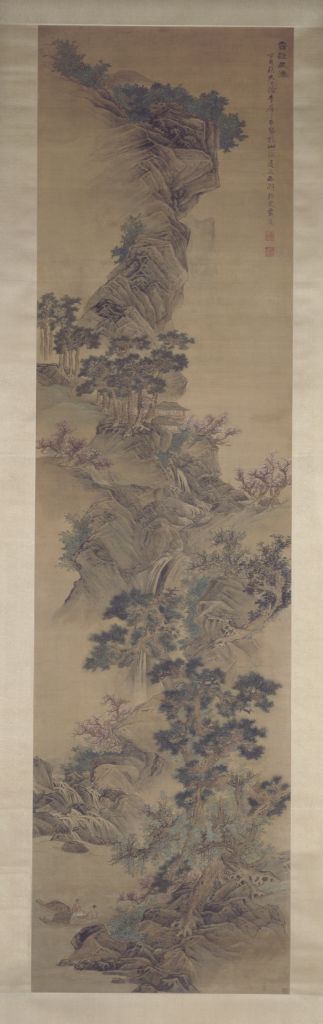

本幅自识:“雲壑藏漁。丁酉秋九日仿李希古畫於山陰道上。西湖外史藍瑛。”钤“蓝瑛之印”、“田菽氏”。又“介菴”等鉴藏印三方。

此图为蓝瑛73岁(1657年)时的力作。该图构图奇险,尤其是画幅的上半部,一段奇峭耸立的山峰嵯峨壮观,于危峙耸拔呼之欲倒的险迫中,又具“去天不盈尺”的崇高感,显示出作者较强的造景生势能力。蓝瑛在树木的表现上亦有较强的造型能力,他能准确而生动地把握各种树木的形态特征,伸枝布叶,饶有情致。树叶的表现技法极为丰富,有以线勾双边的夹叶法,以墨直接卧笔横点的点叶法,还有松针勾簇、罩以淡彩的勾染结合法。山石皴法,仿宋人李希古(李唐)笔意,以粗犷的墨笔勾勒石之轮廓,以侧锋横擦的小斧劈皴皴擦石面,成功地显现出山岩凝重的质感。该图既有职业画家的行业气,又有文人画家的书卷气,二者巧妙地融汇贯通,表明蓝瑛不愧是明末职业画家向文人绘画靠拢的代表人物。

撰稿人:李湜

蓝瑛

蓝瑛(1585—约1666年),字田叔,号蜨叟、石头陀、西湖山民等,钱塘(今浙江杭州)人。擅画山水,早年以摹古为主,宗法唐宋元诸家,尤以习元黄公望、明沈周最有心得,笔致工整细润,墨色清淡妍静。中年于传统的绘画基础上形成自己的绘画面貌,笔墨苍劲雄浑,于疏简粗犷的线条组合中表现高峻突兀的江南葱郁之景。钱塘又称武林,后人将蓝瑛和从其学画的刘度、蓝孟、蓝深等合称“武林画派”。

有情

佛教中指一切有感情、有意识的生物为“有情”,是“非情”(指草木、山河、大地等)的对称。梵文音译为萨多婆、萨埵,旧译为“众生”,即生存者之意。

松针

刺绣技法之一。采用直细绒线条绣,绣时先从外向内起针绣,在中心落针,按顺序绣成圆形,绣线要参差错落,似风车形。

李唐

李唐(约1049—1130年),字晞古,河阳三城(今河南省孟县)人。约在北宋宣和年间入宫廷宣和画院供职;金兵陷汴梁(今河南开封)后,南渡流落临安(今浙江省杭州),以近八十的高龄入绍兴画院。其山水宗法荆浩、关仝、范宽,又加以变化。布局多取近景,突出主峰或崖岸,山石作小斧劈皴,墨色与勾皴往往一次完成。用笔劲健,积墨深厚,画风沉郁雄壮。晚岁遂自成一家,开启南宋山水画一代新风,与刘松年、马远、夏圭共创南宋“院体”,画史并称为“南宋四家”。传世作品有《万壑松风图》轴、《采薇图》卷等。

勒石

即摹勒上石。将碑文写在纸上,再在纸背上以银朱(含汞的鲜红颜料)依样勾勒字的轮廓(称双勾),然后覆于备刻之石,以纸数层叠放于摹纸上,以石均匀砑磨,使双勾银朱粘于石面之上,据此可刻。

斧劈皴

中国画技法名称。皴法是指用画笔来表现山石和树皮的纹理,“斧劈皴”是皴法的一种,画家采用毛笔横扫,用笔极有力度,以表现山脉坚硬之石质,犹如巨斧劈出一般,很有特色,故名“斧劈皴”。

文人画

亦称“士夫画”,泛指中国古代社会中文人、士大夫创作的绘画,以区别于民间和宫廷绘画,在北宋经苏轼、文同等人倡导,遂大行其道。文人画多取材于山水、花鸟,标举“士气”,讲求笔墨情趣,强调神韵,并重视文学修养,对绘画中意境的表达以及水墨写意等技法的发展有相当大的影响。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫