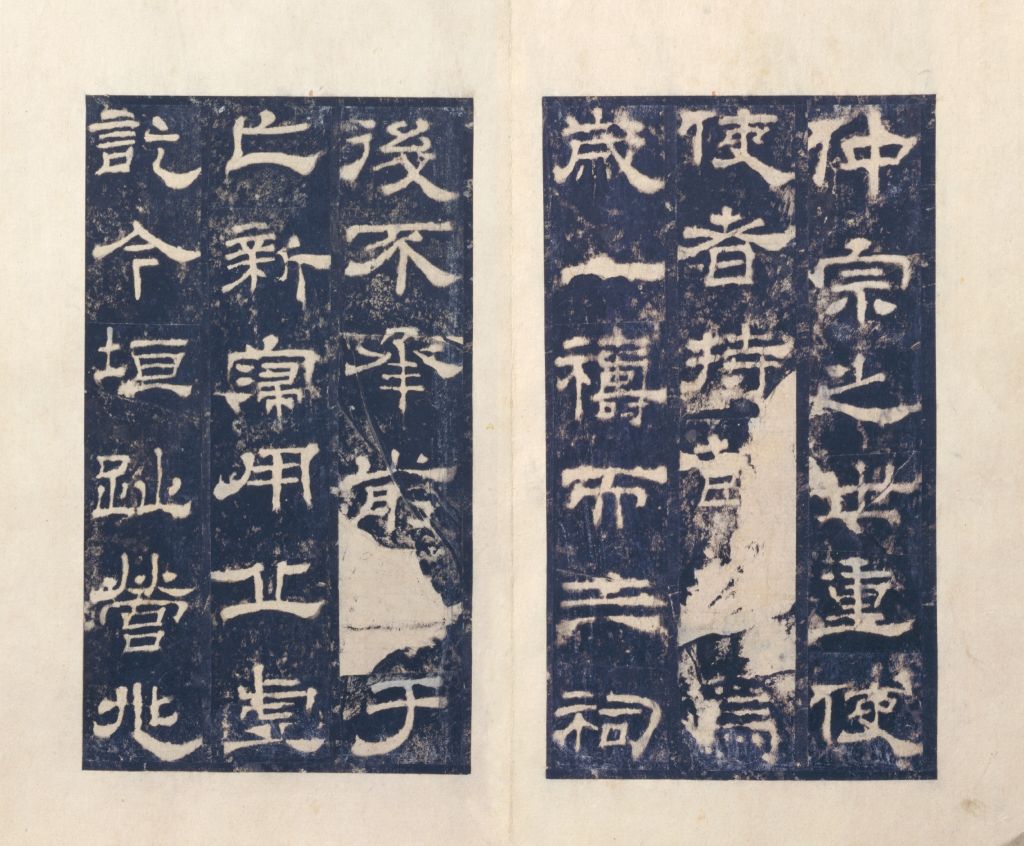

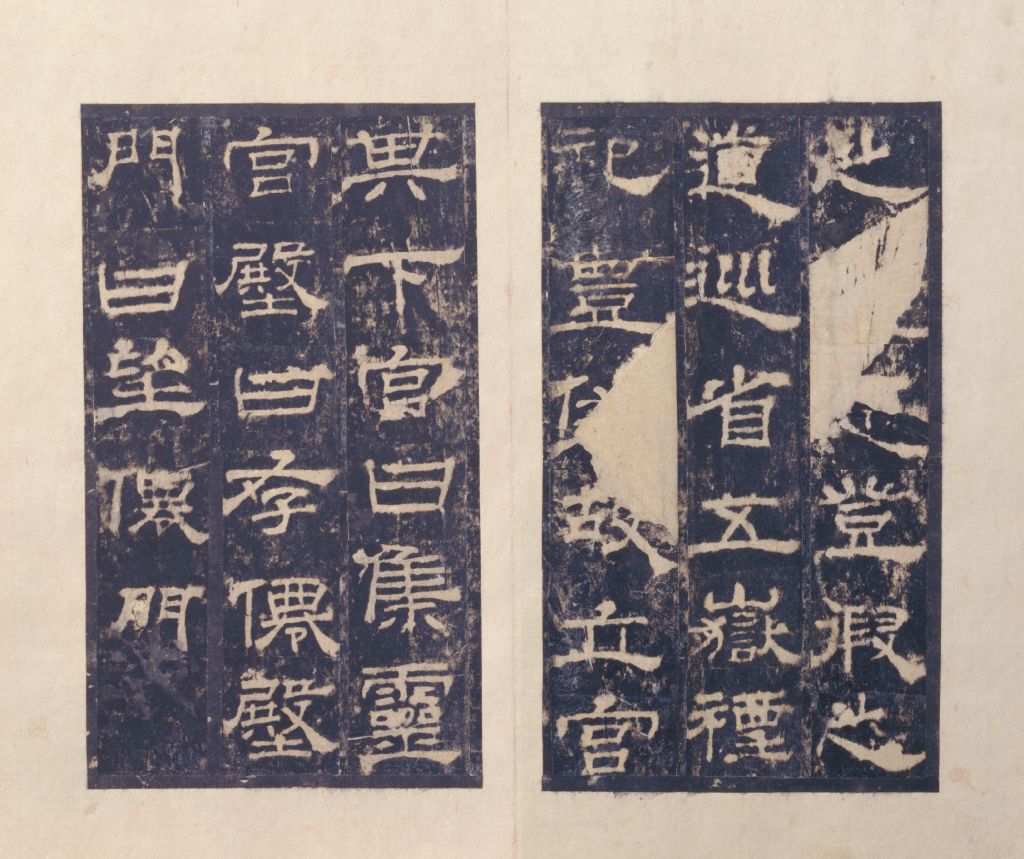

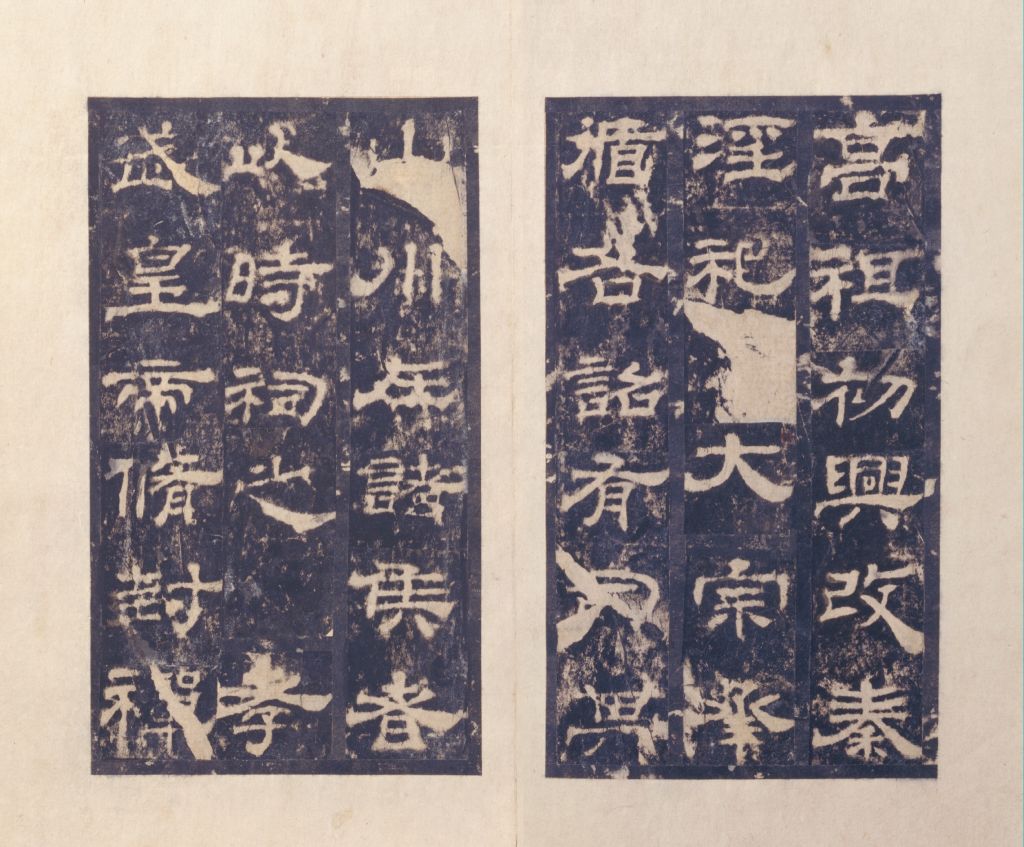

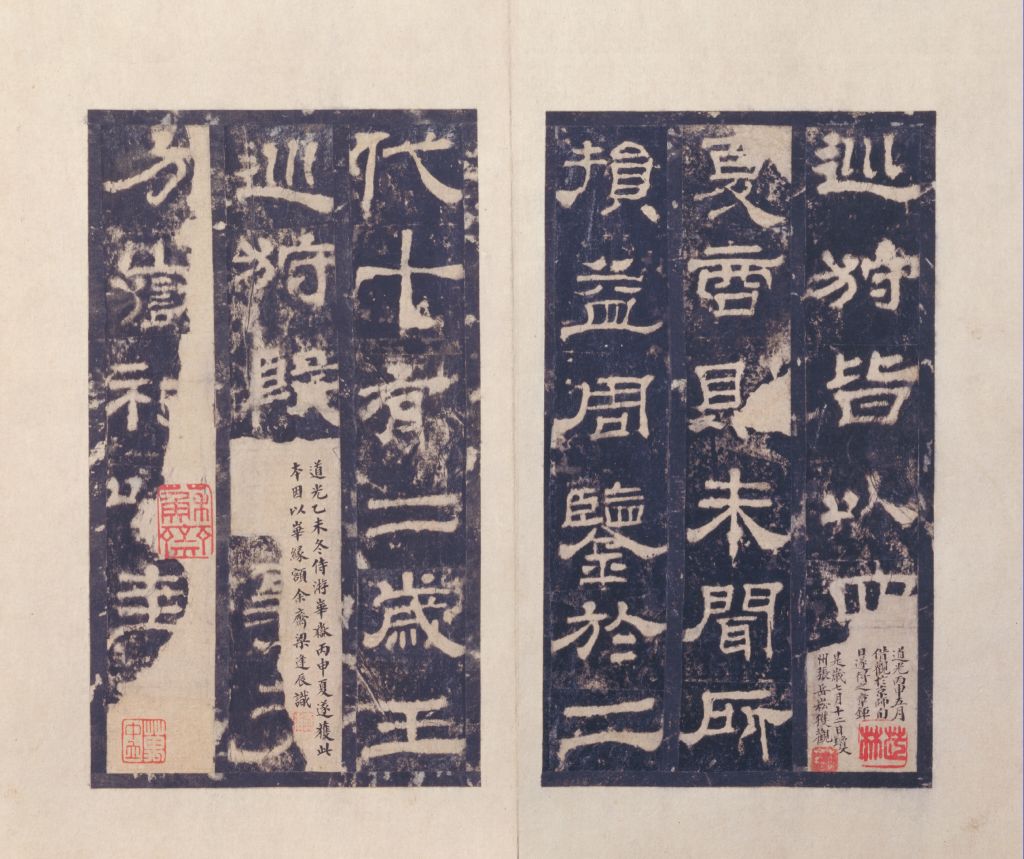

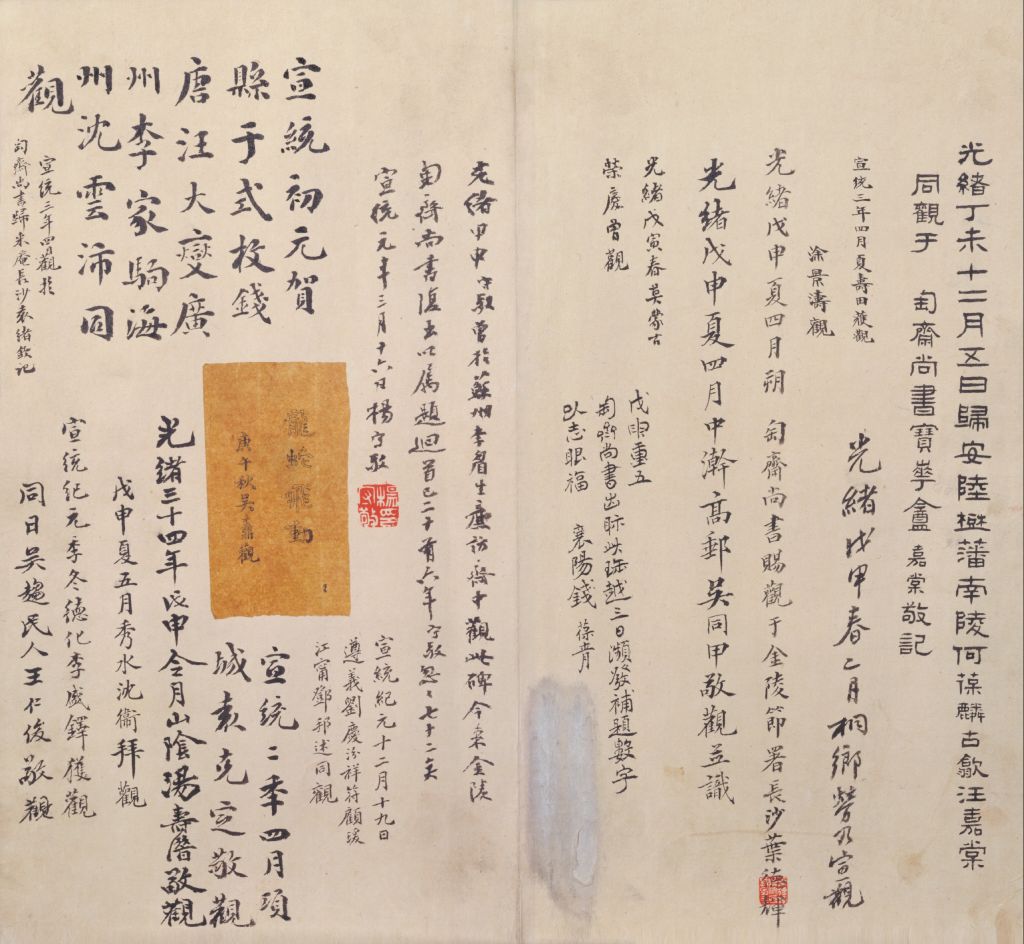

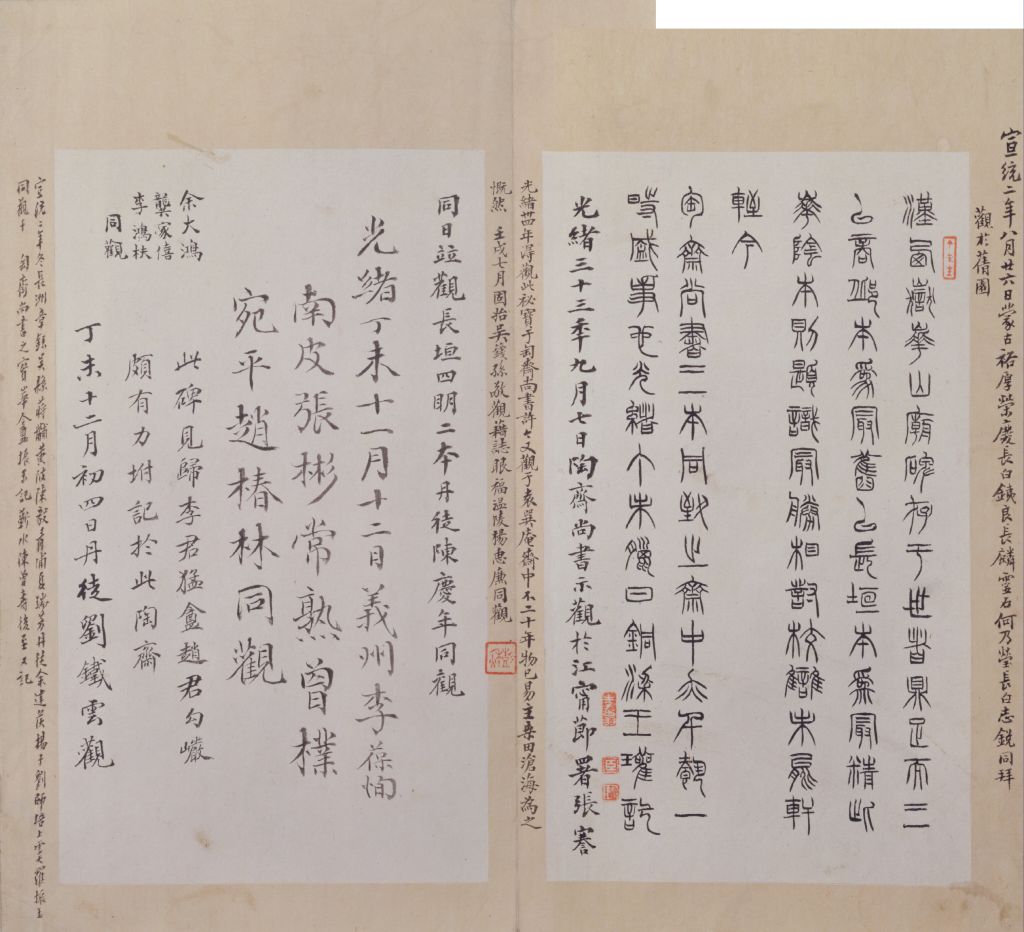

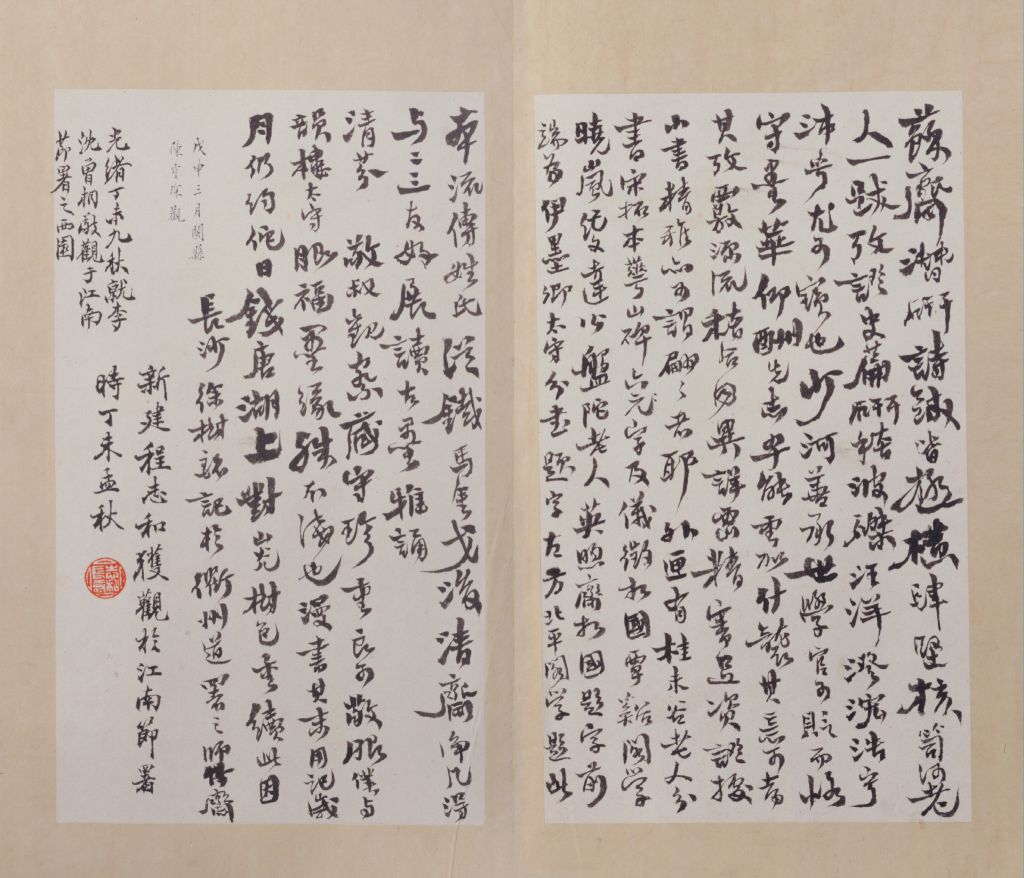

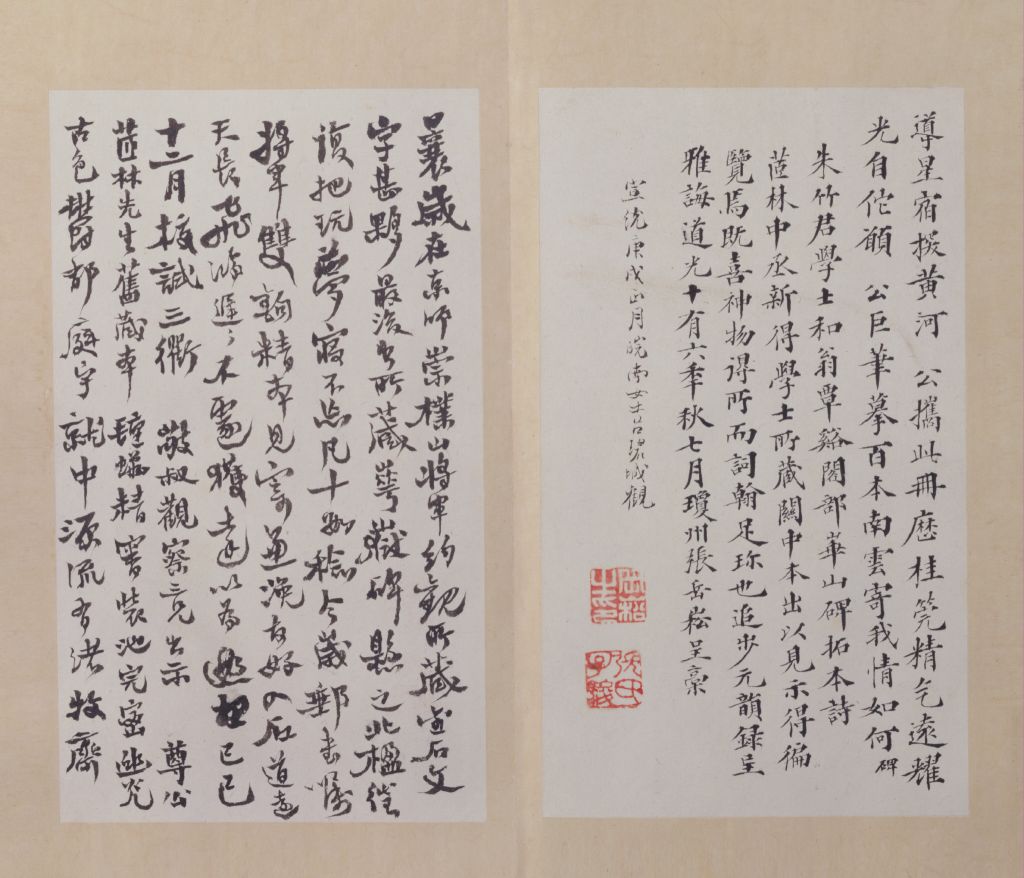

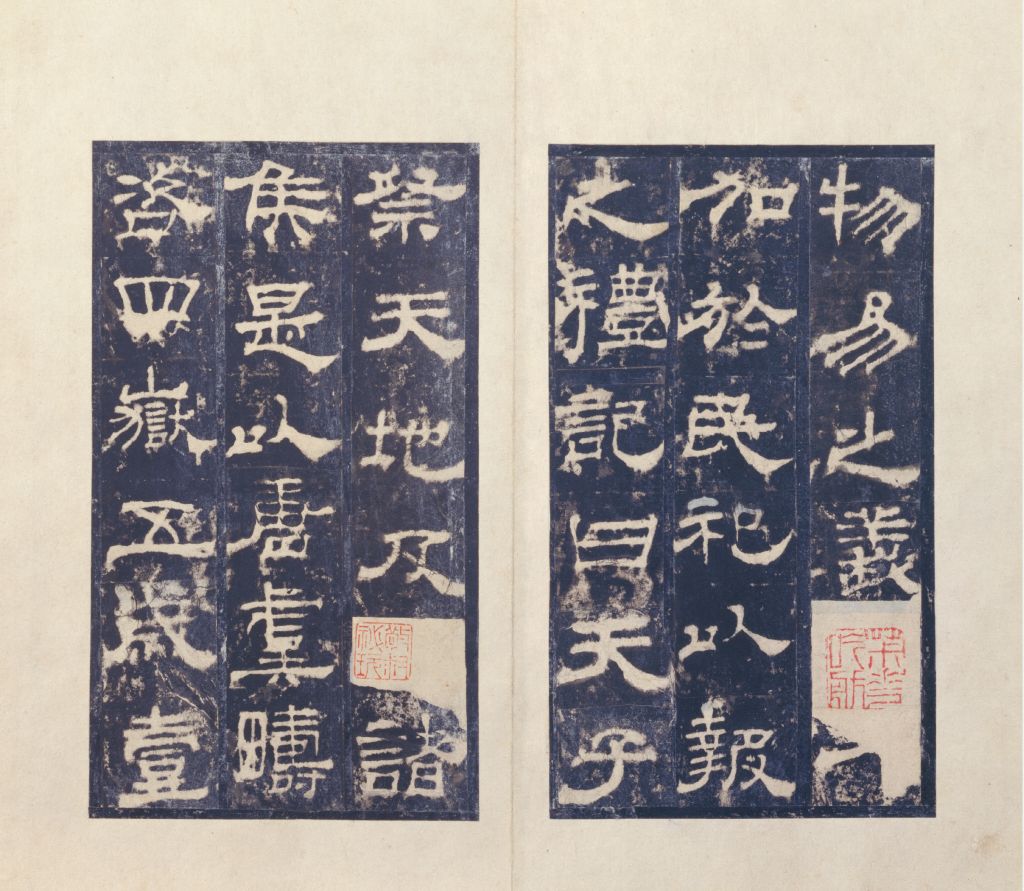

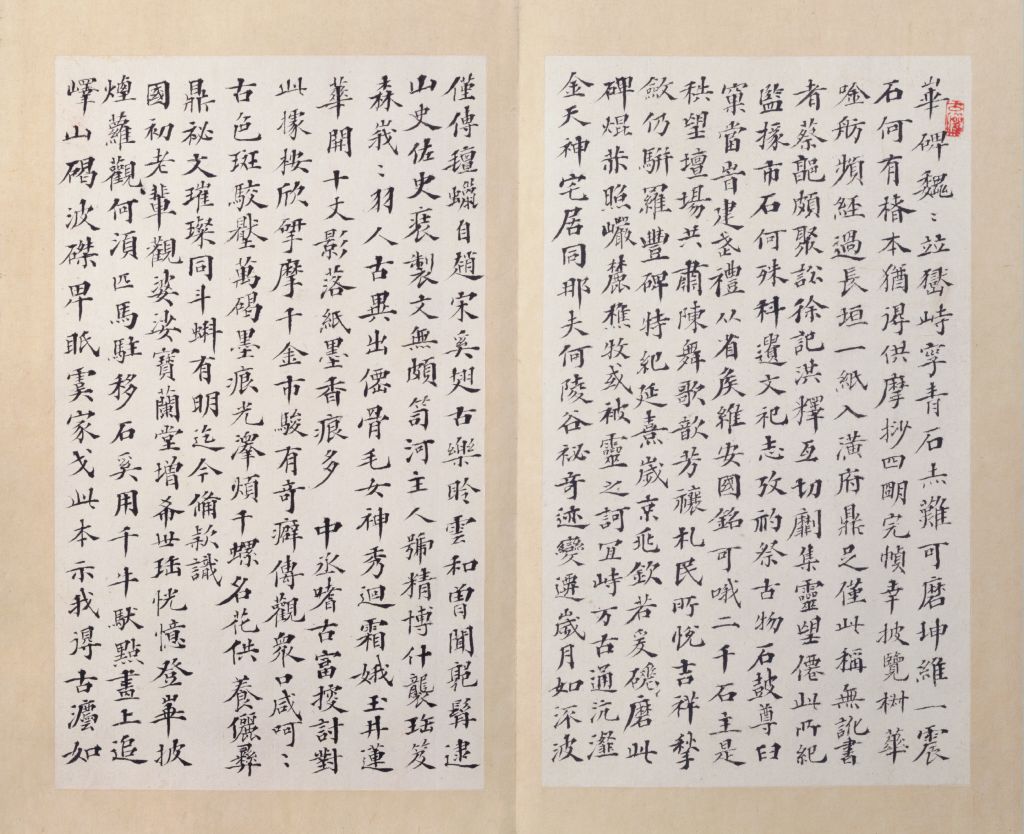

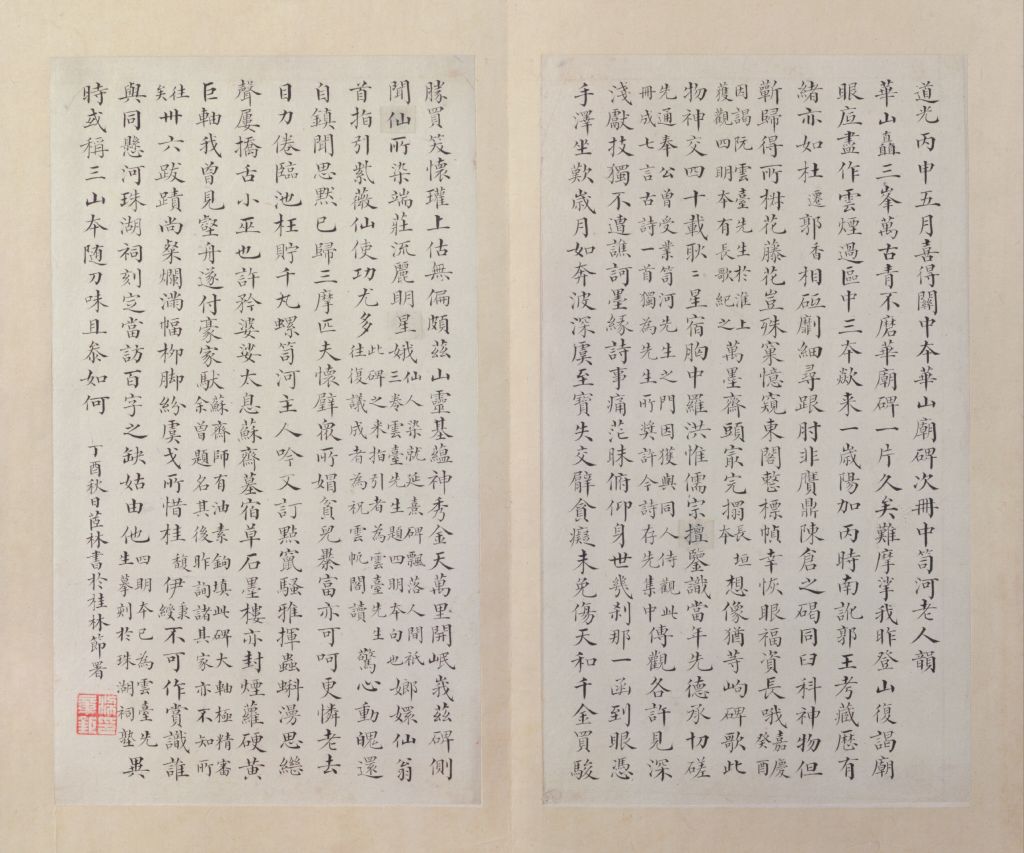

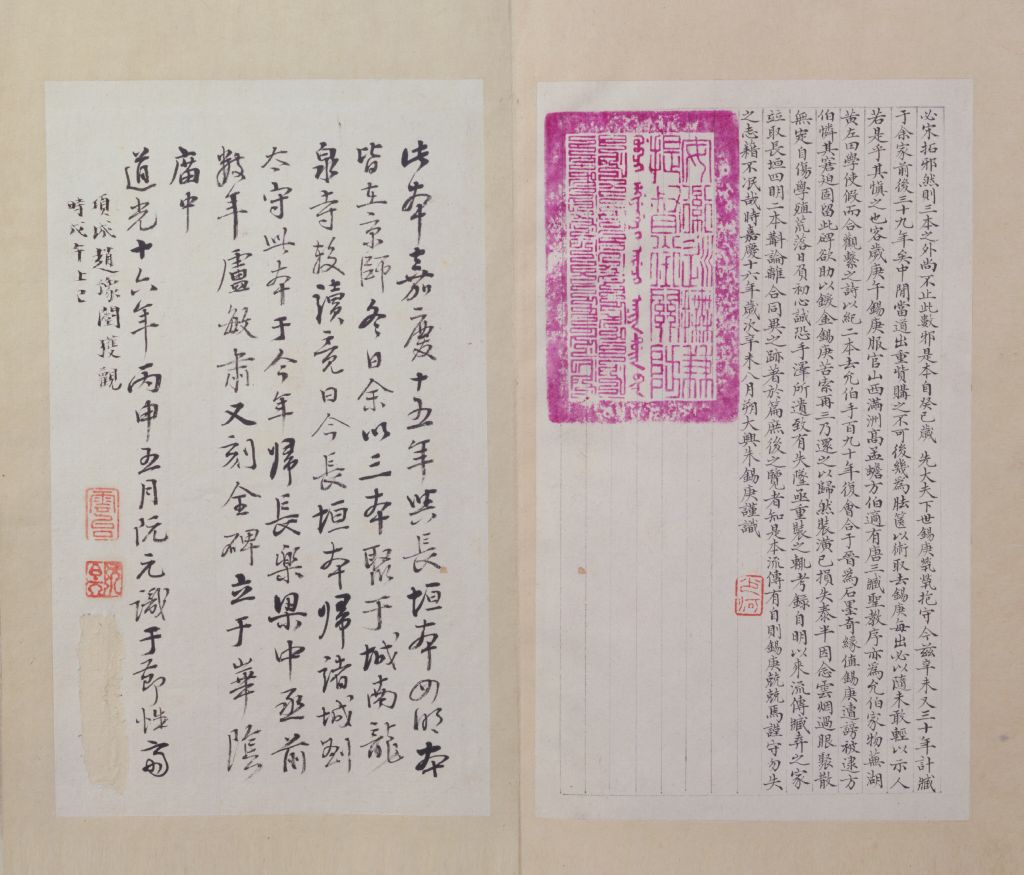

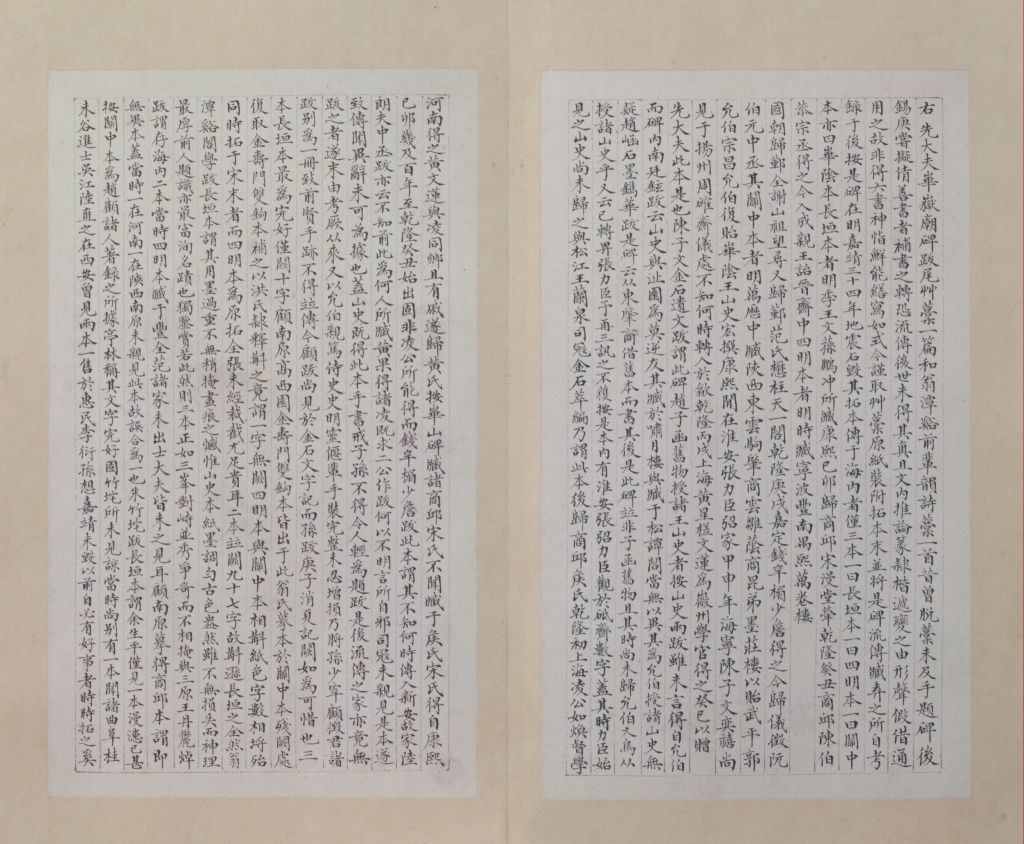

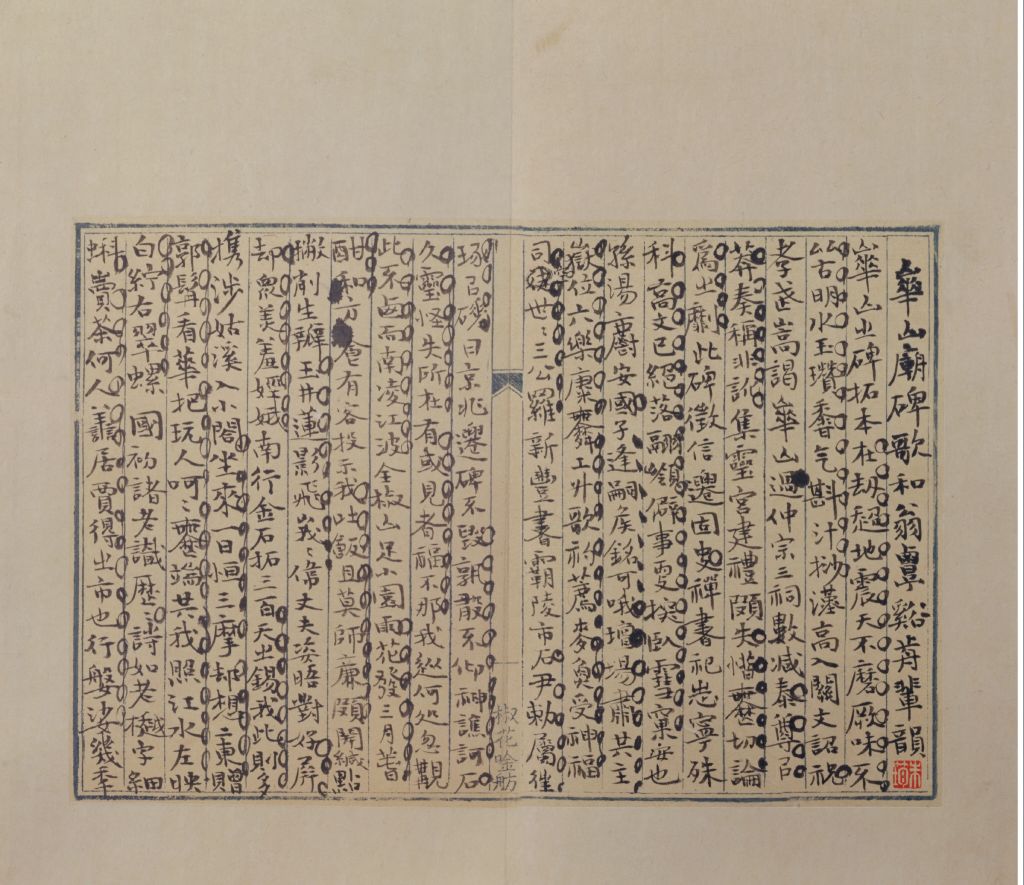

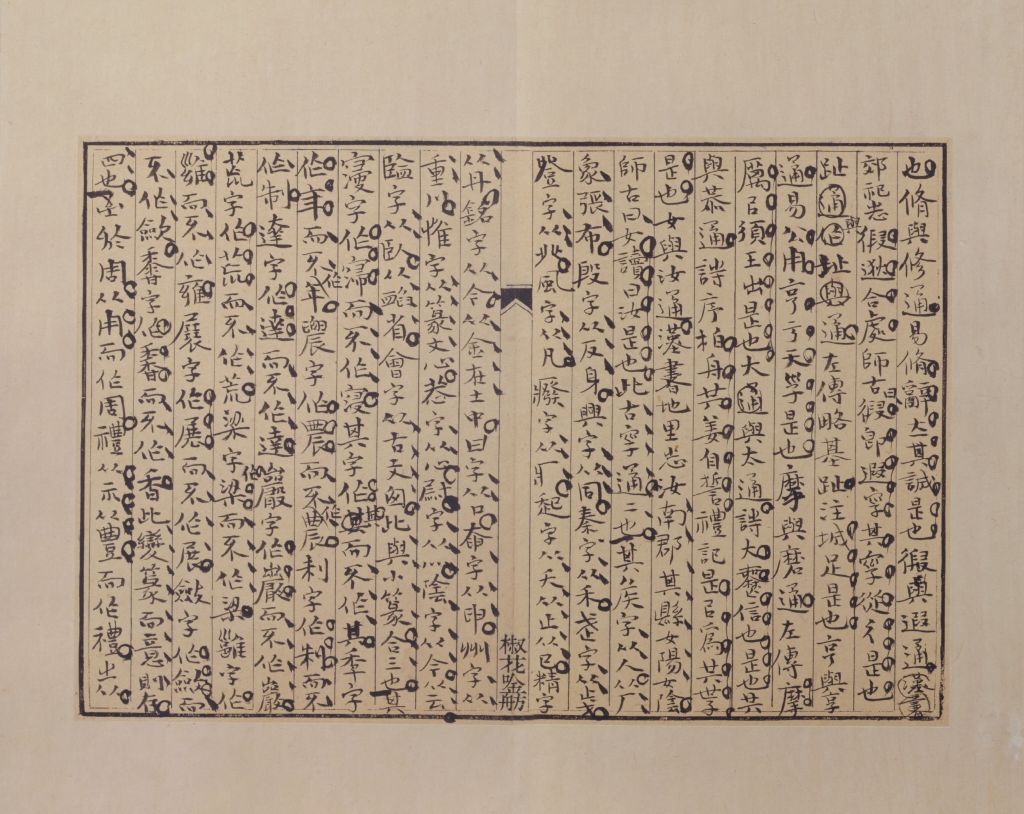

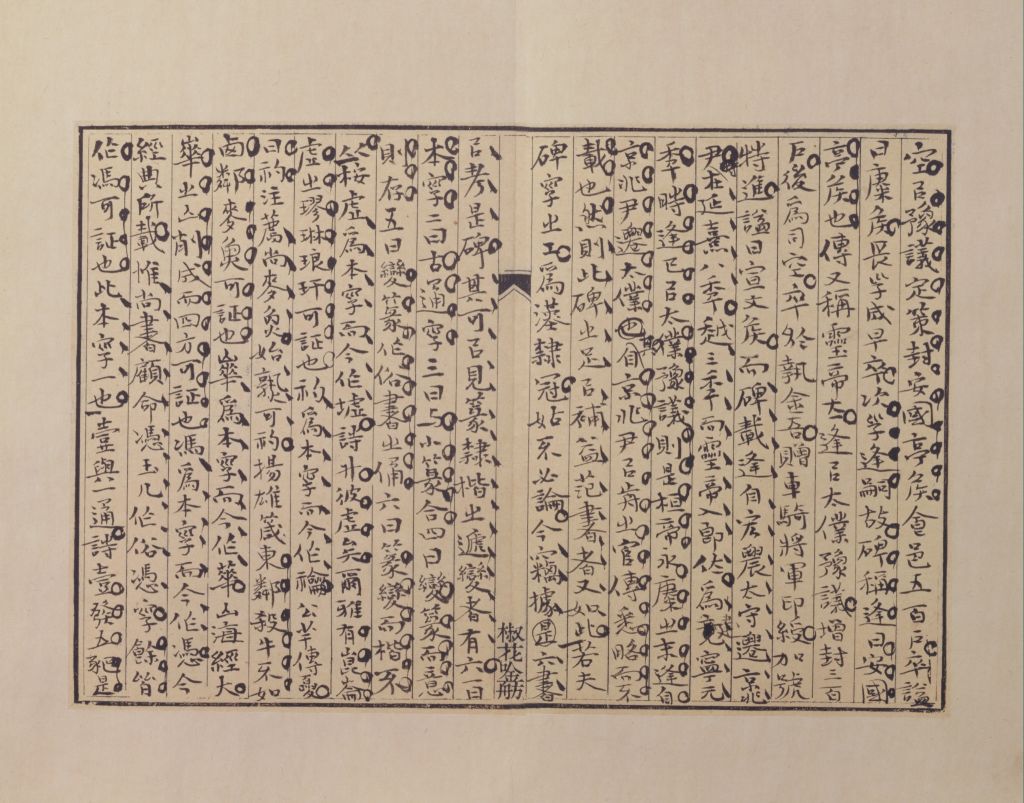

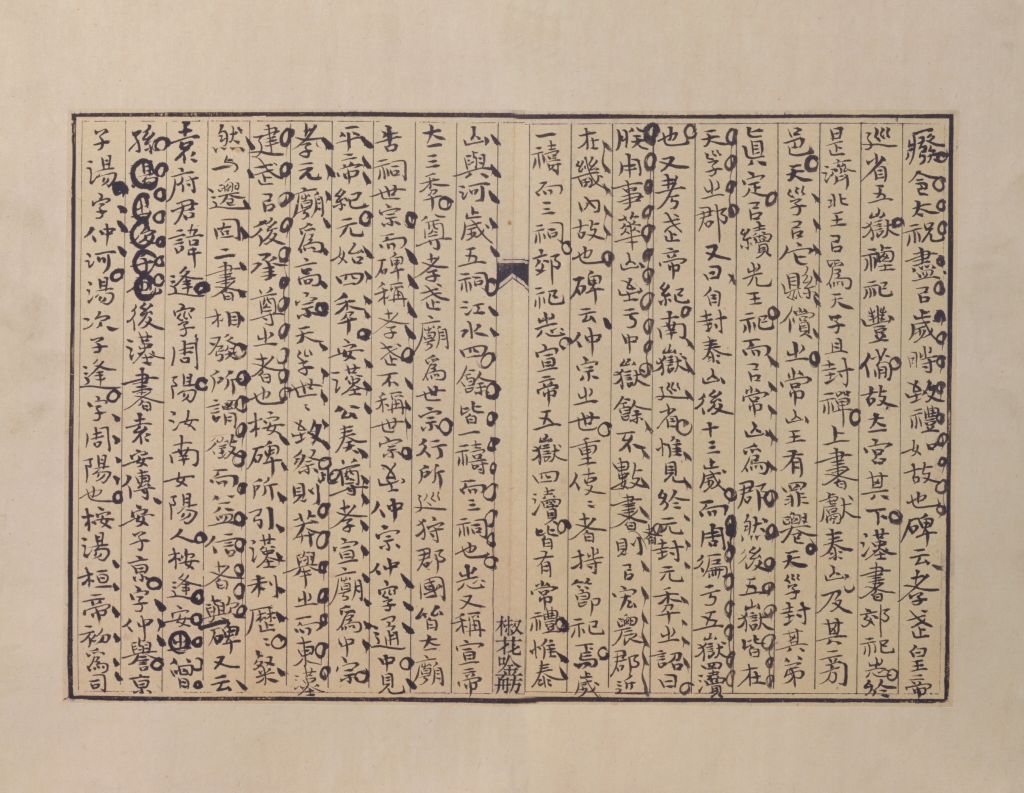

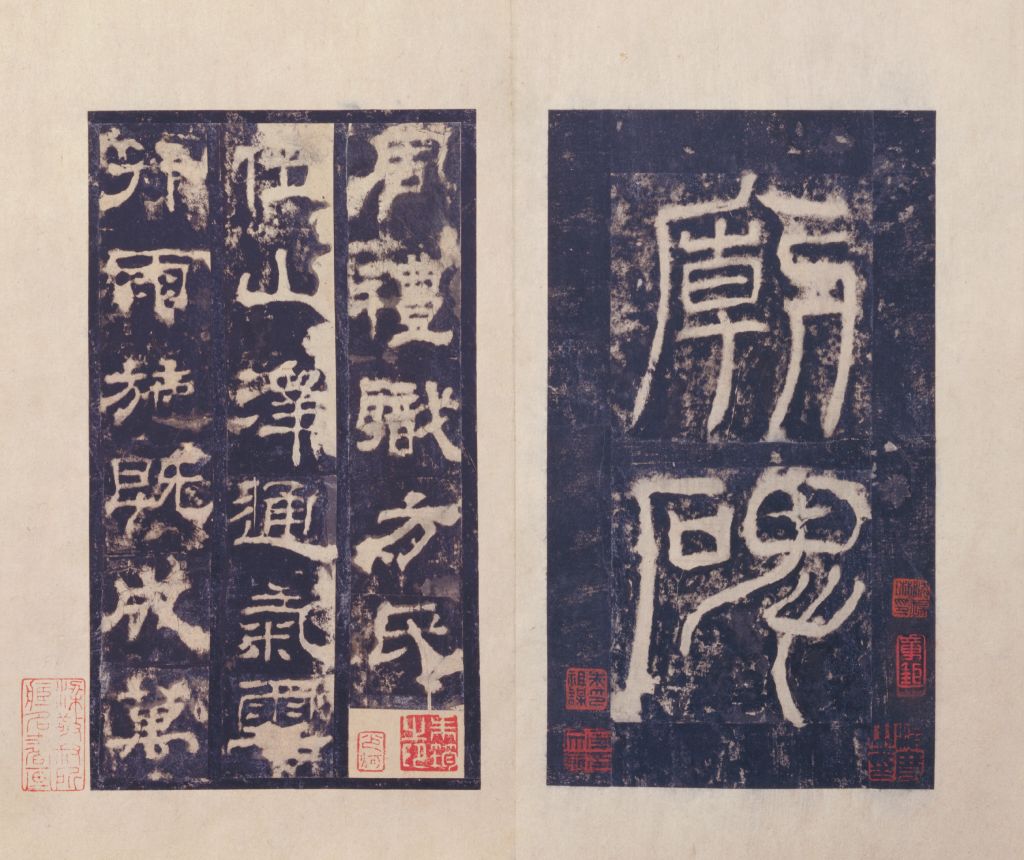

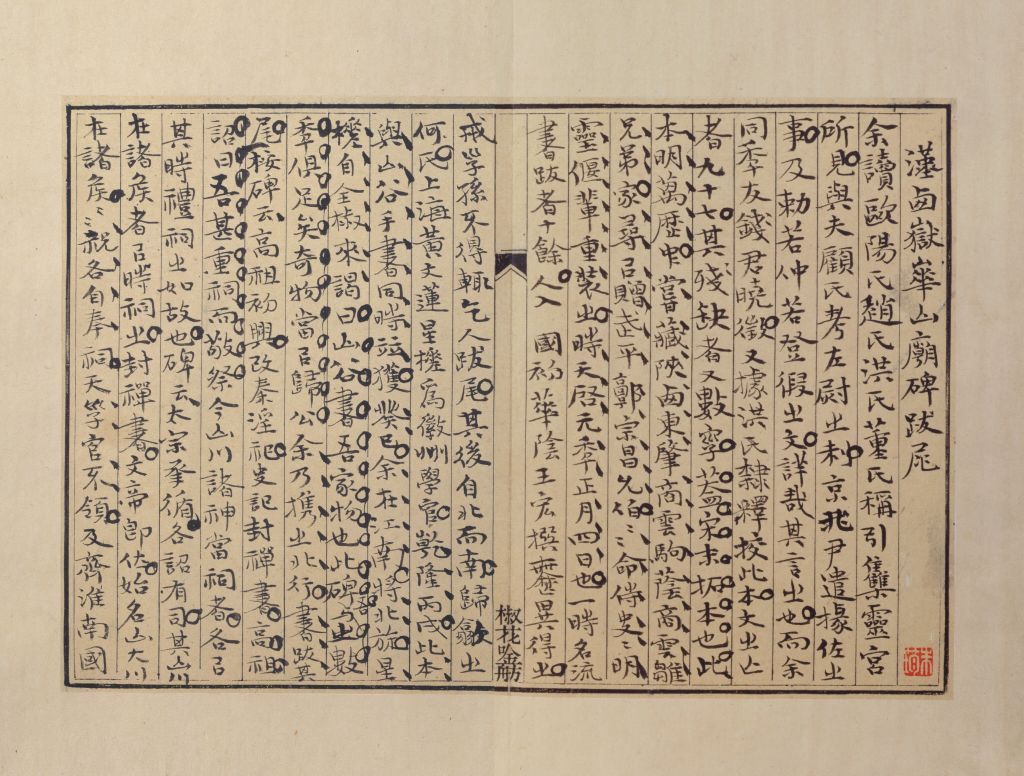

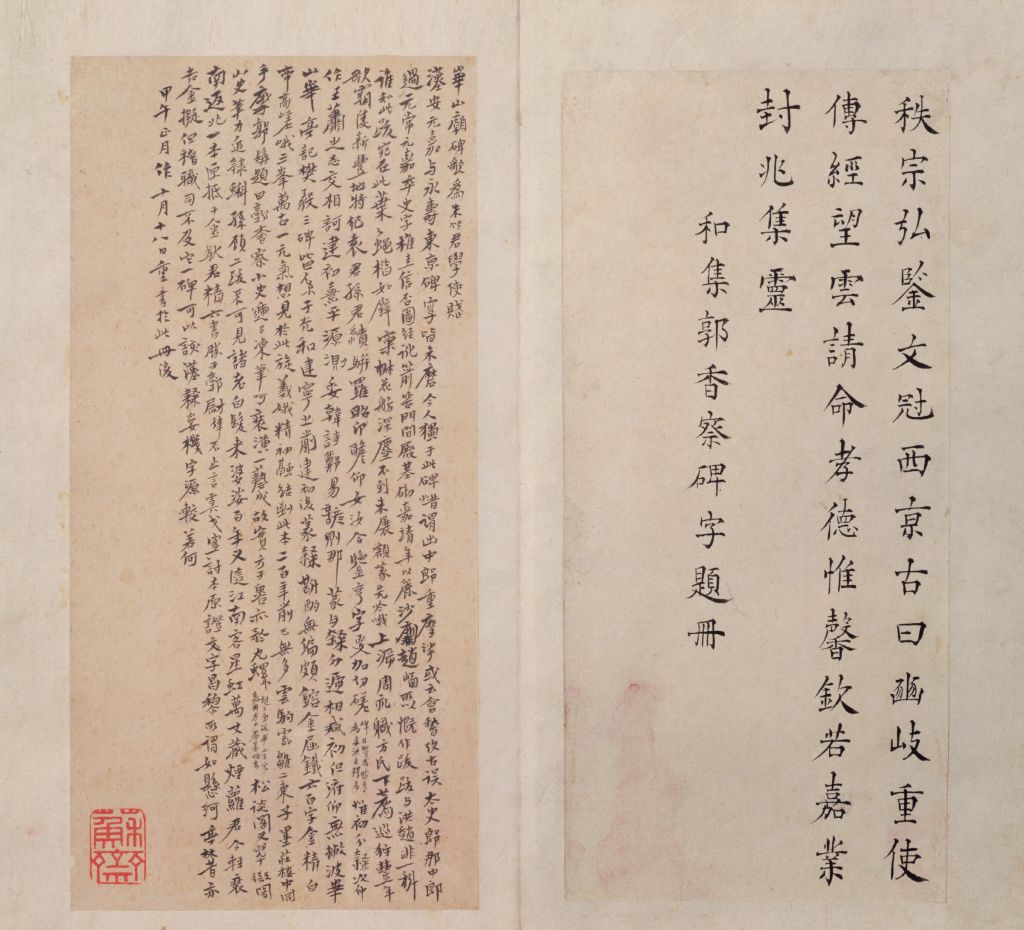

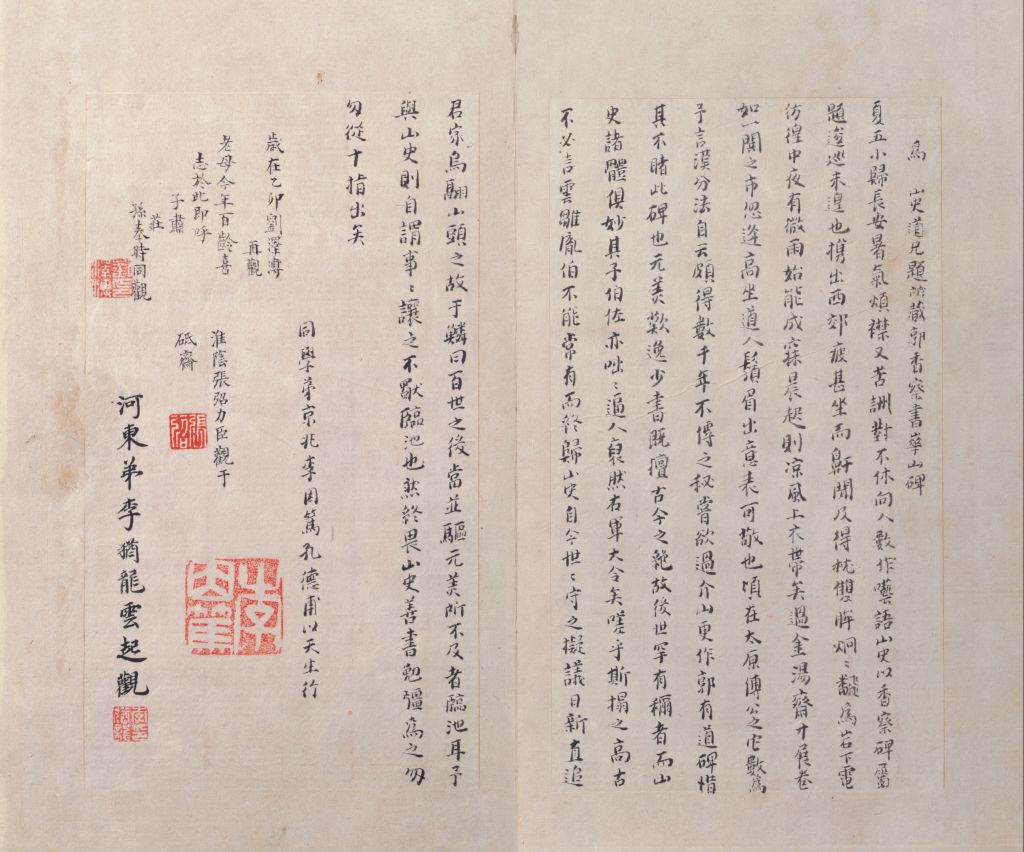

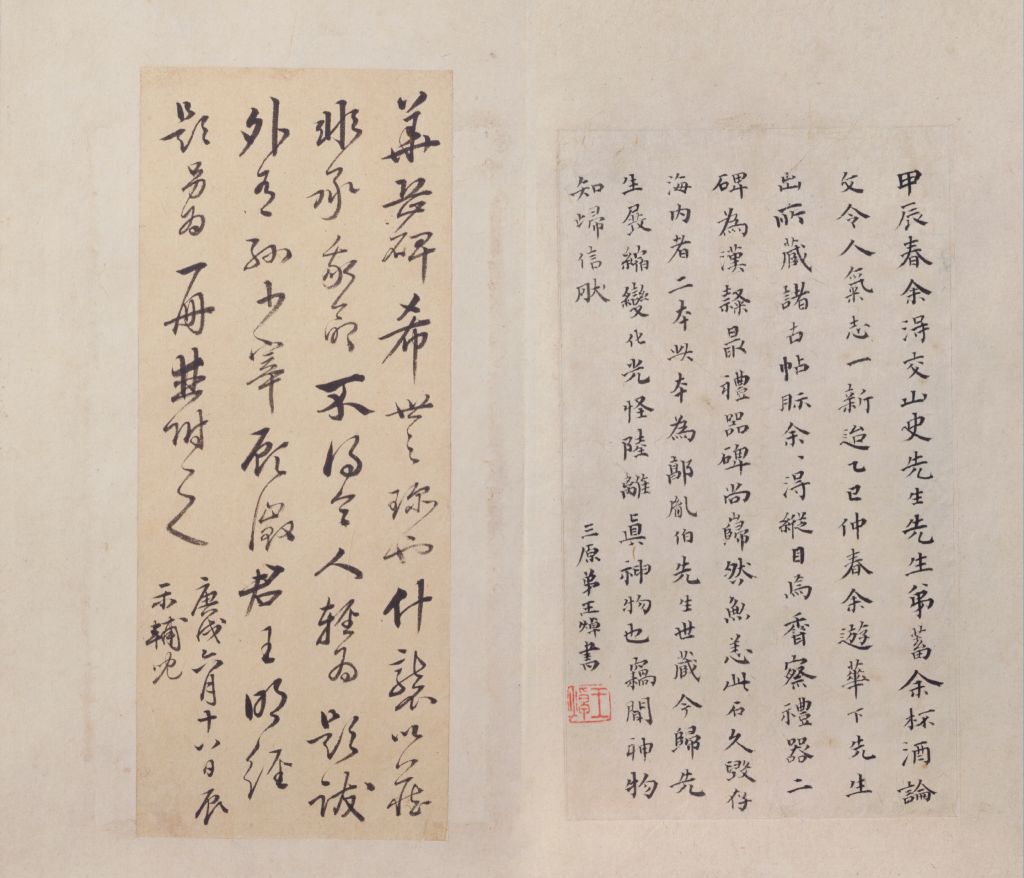

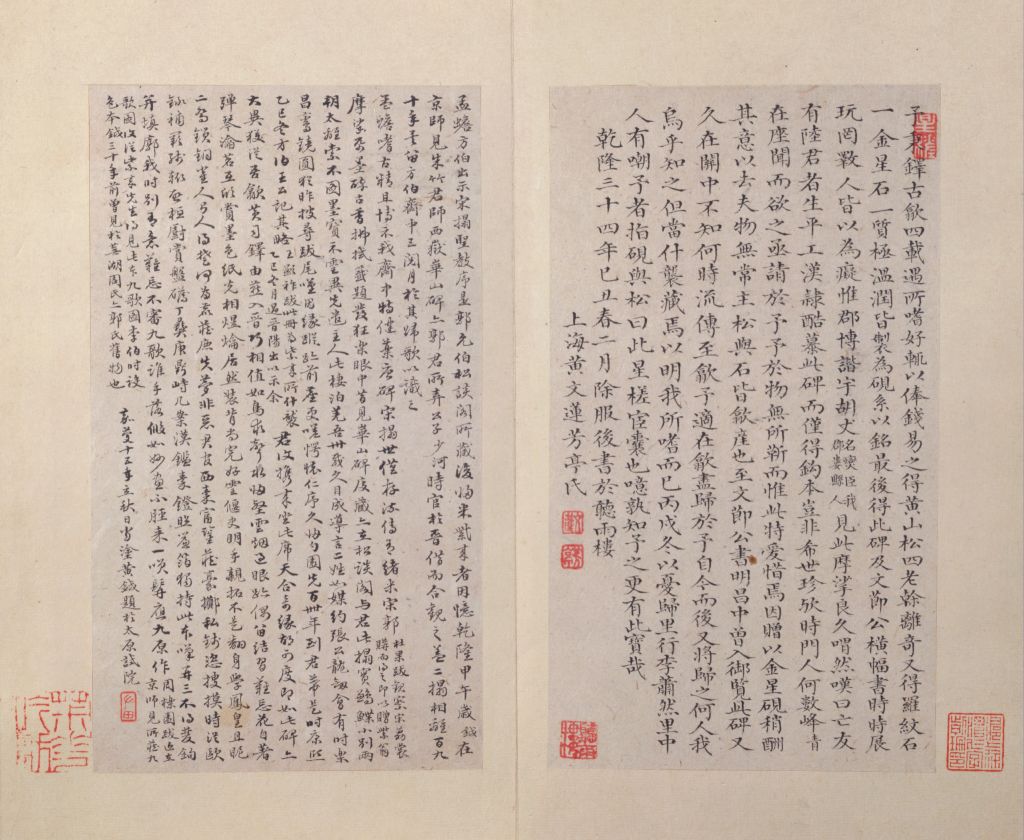

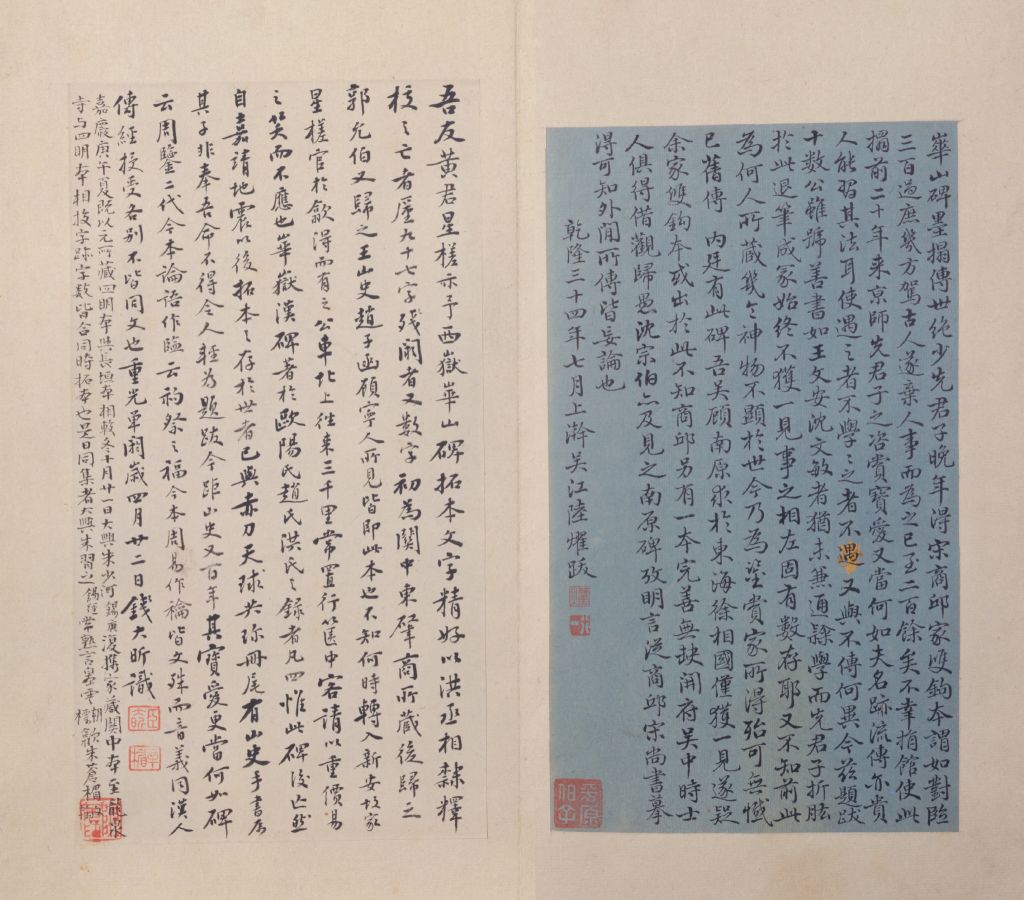

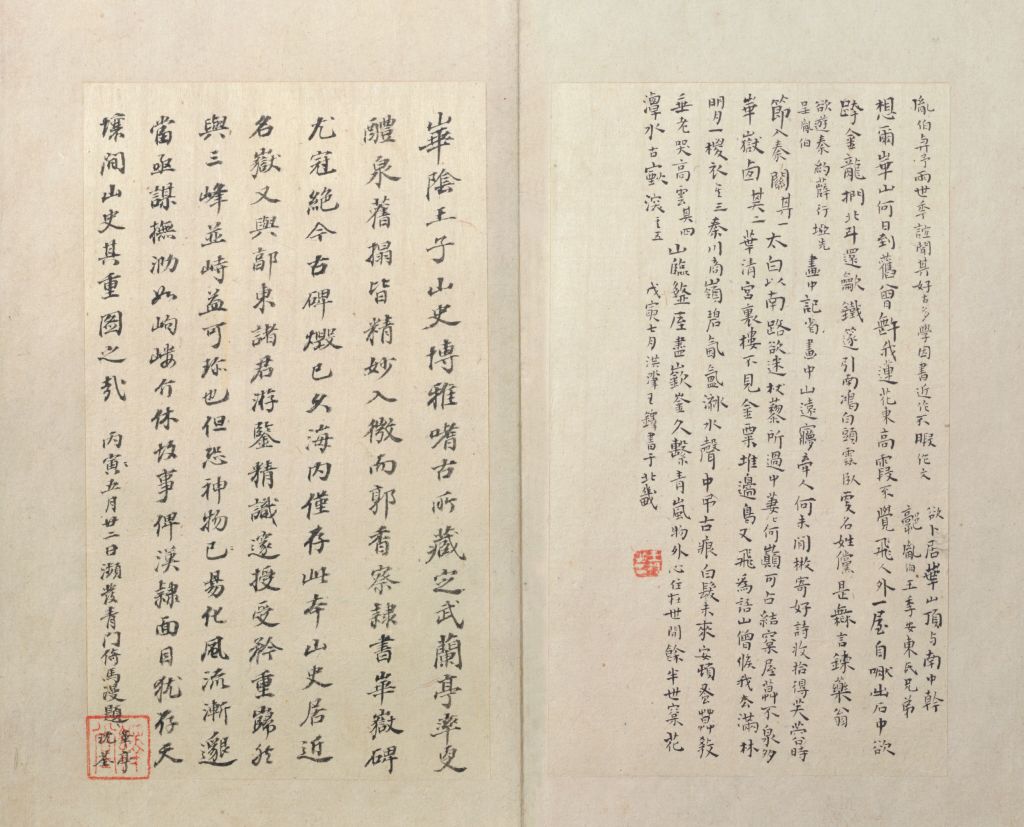

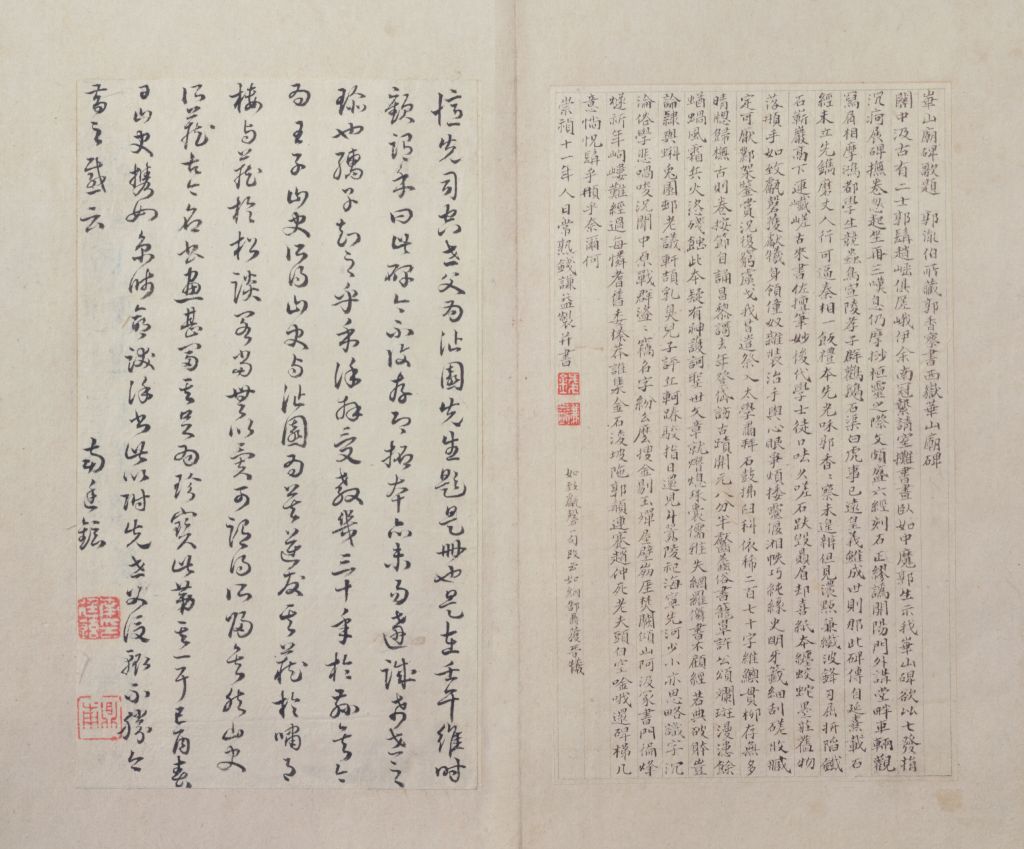

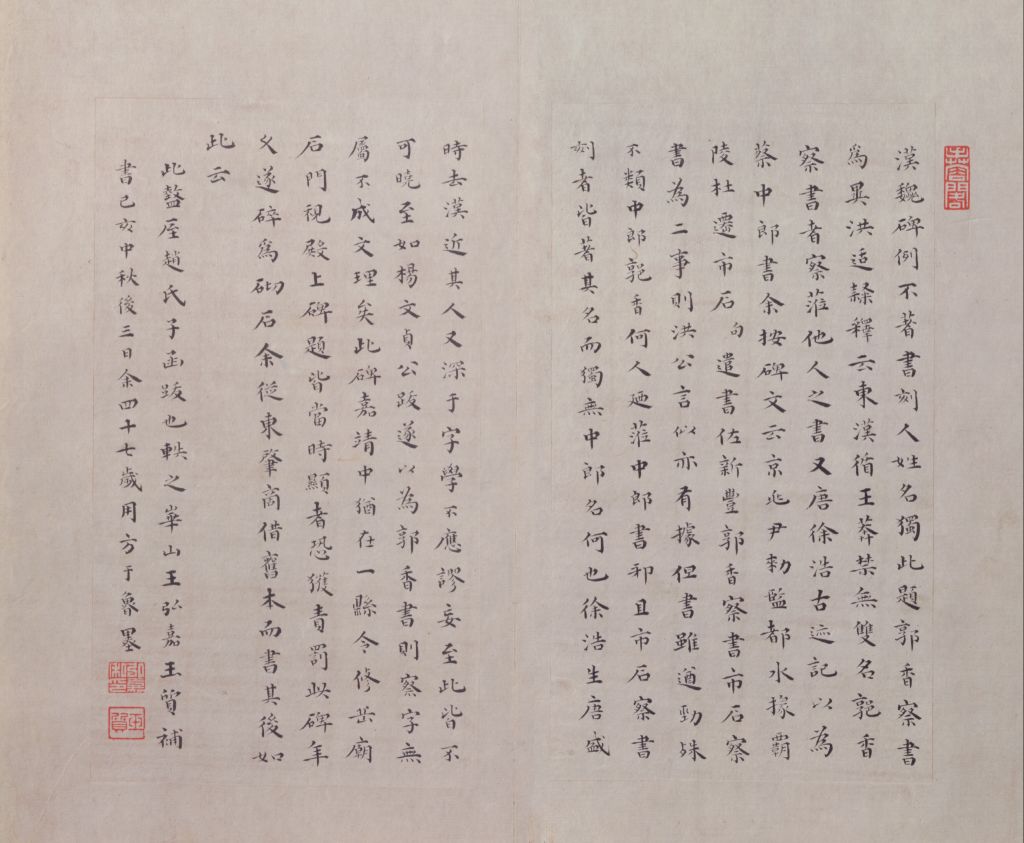

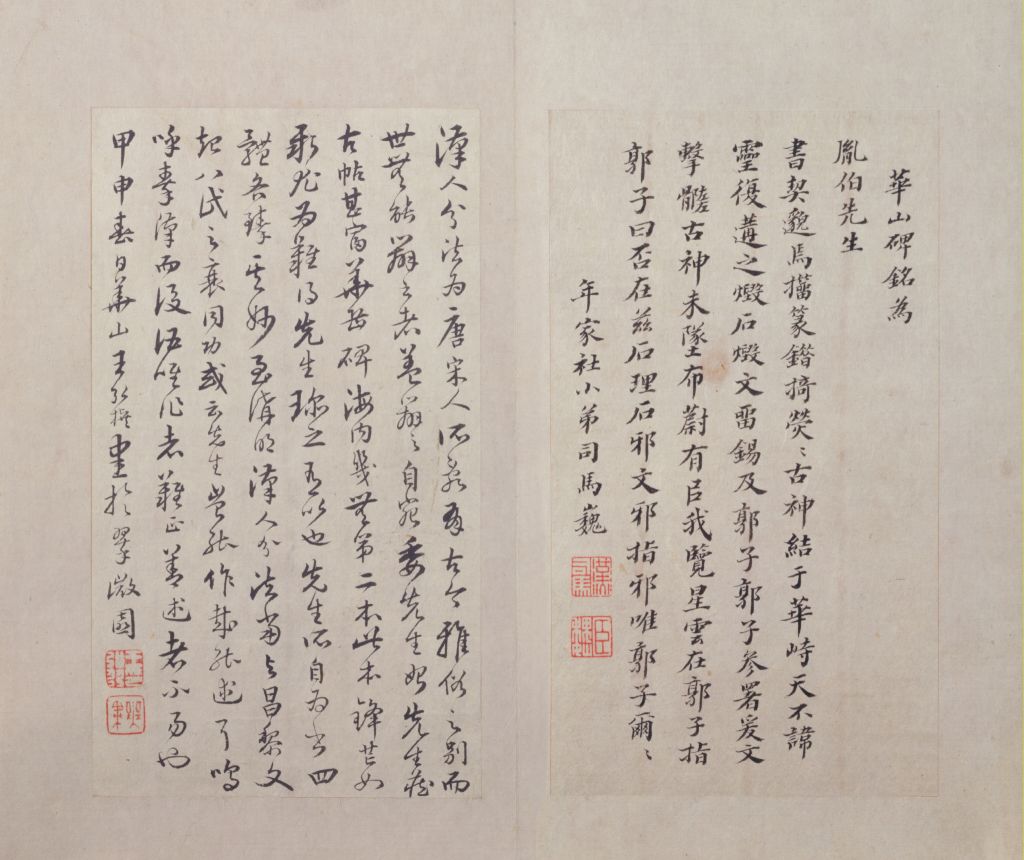

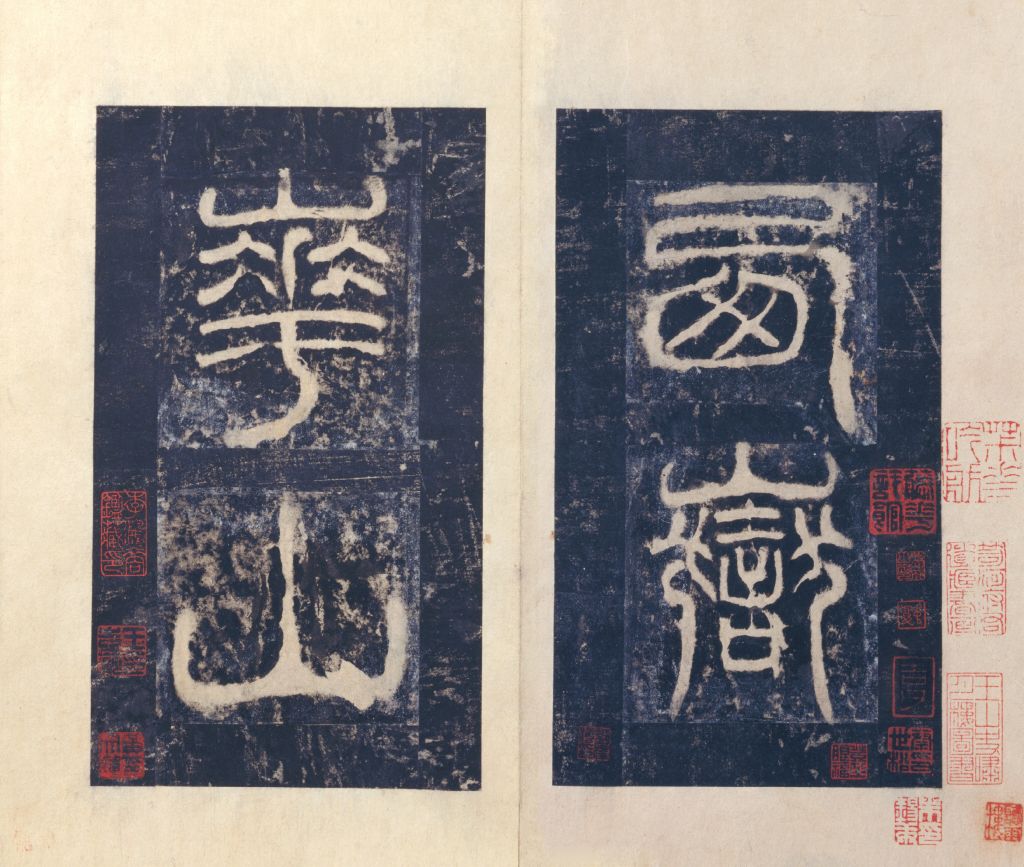

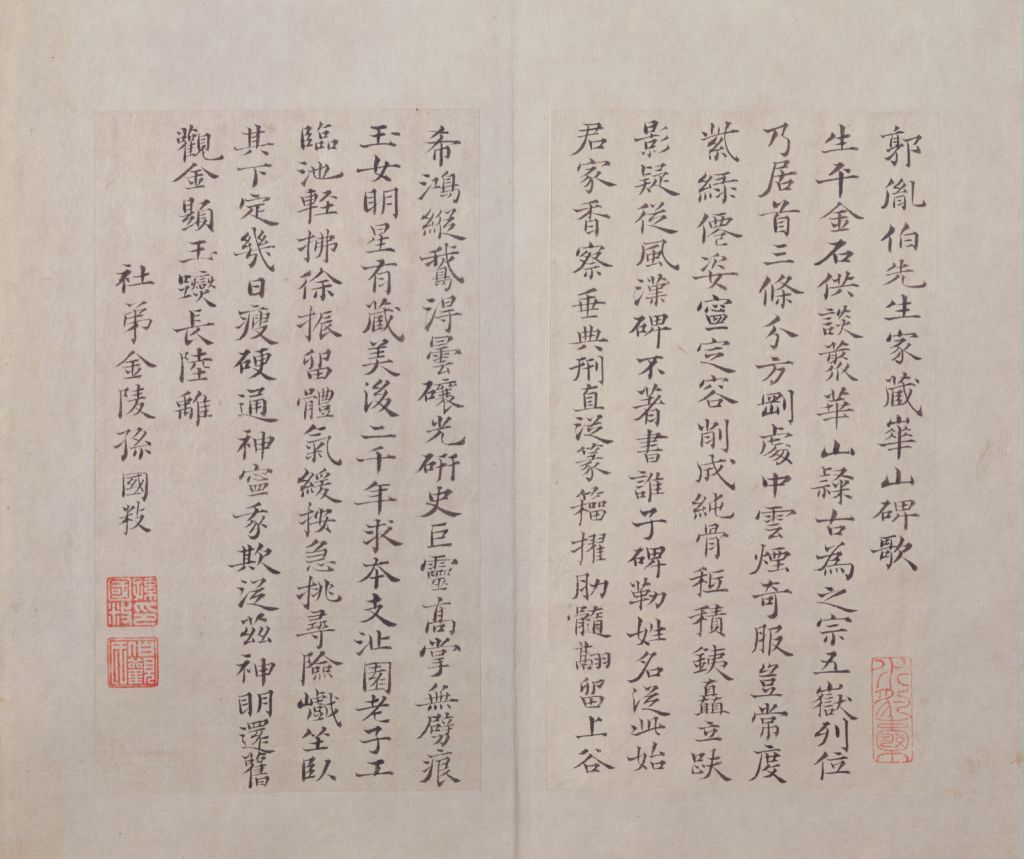

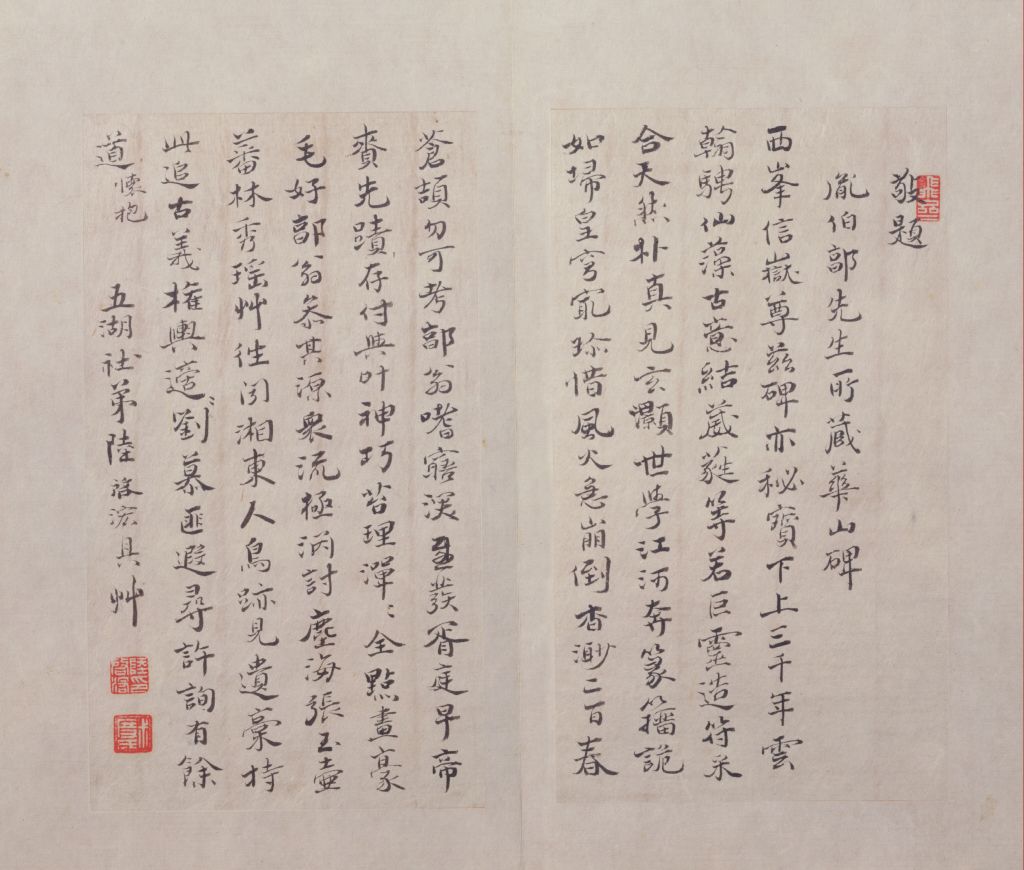

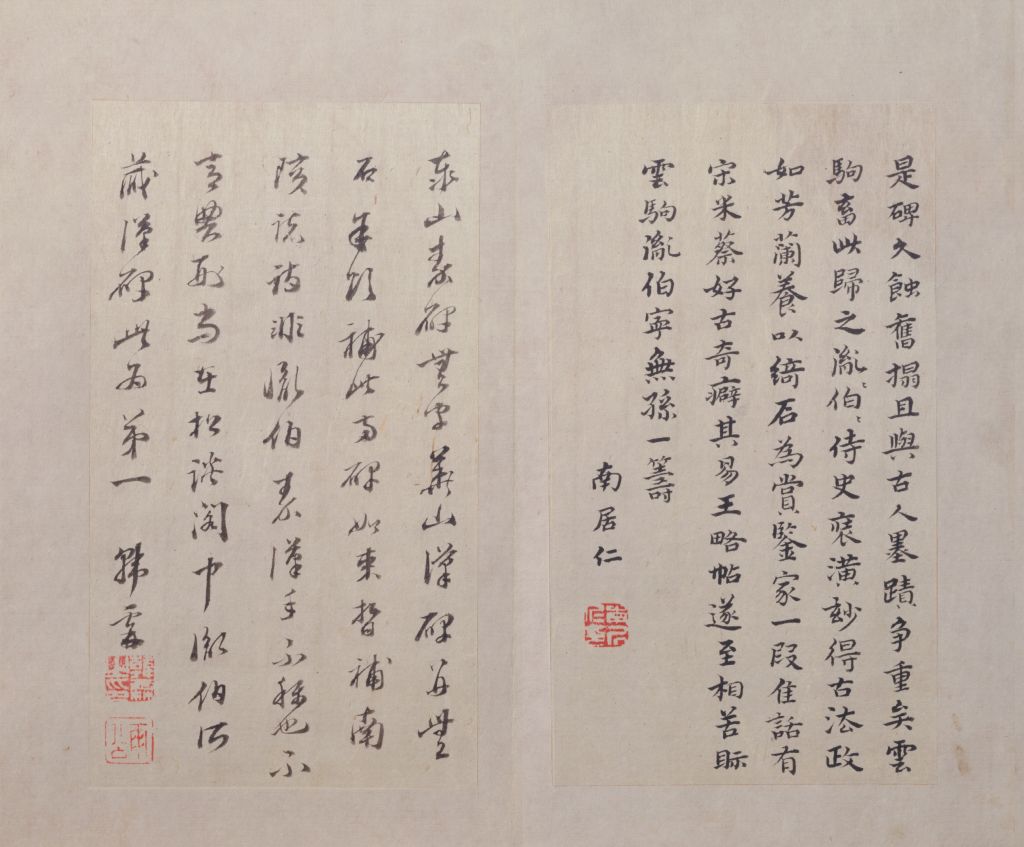

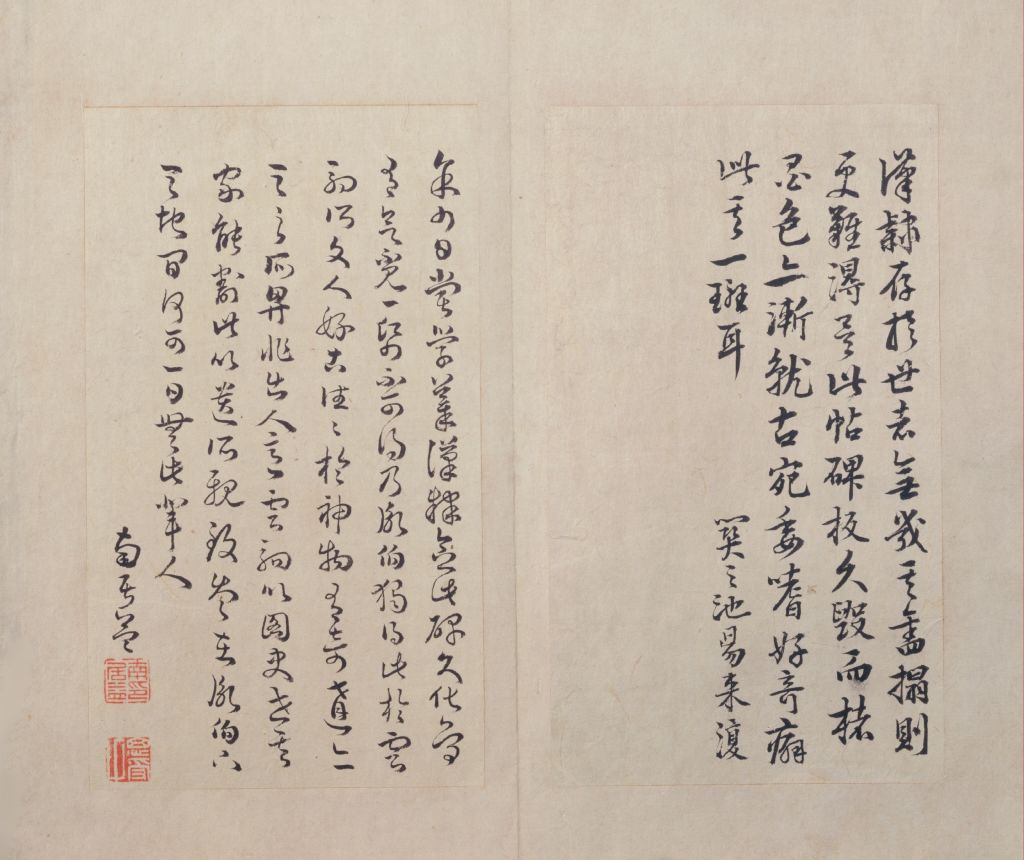

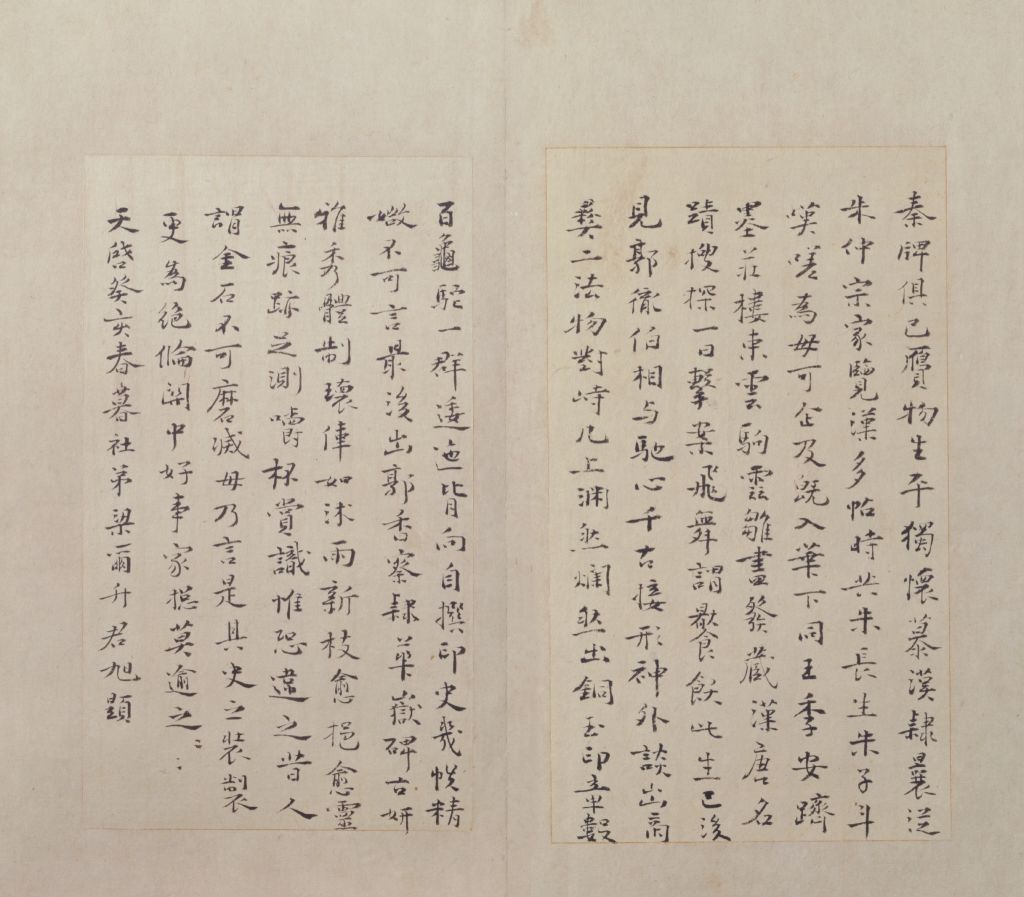

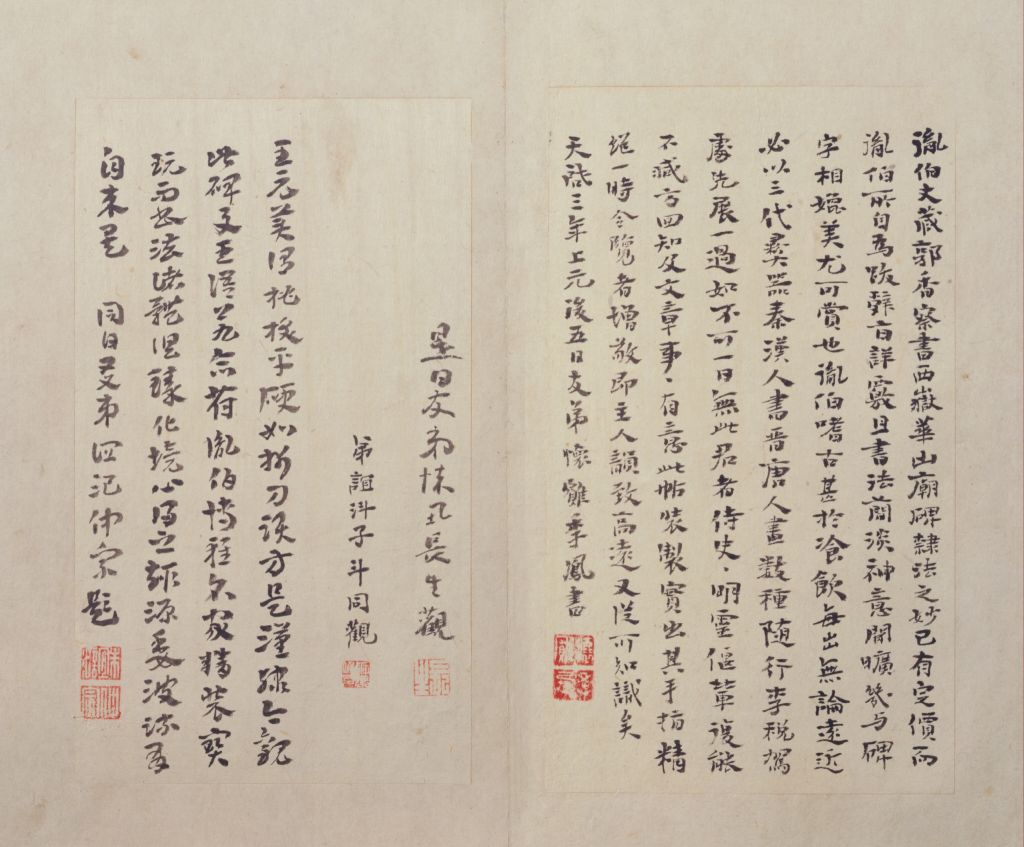

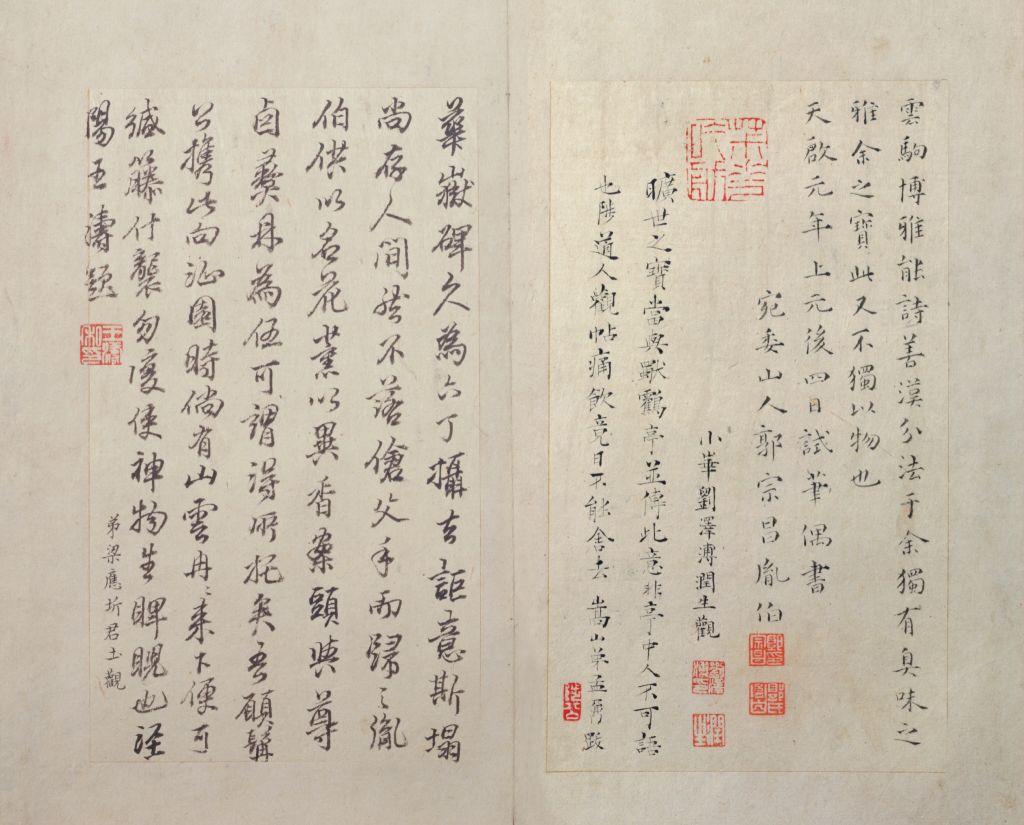

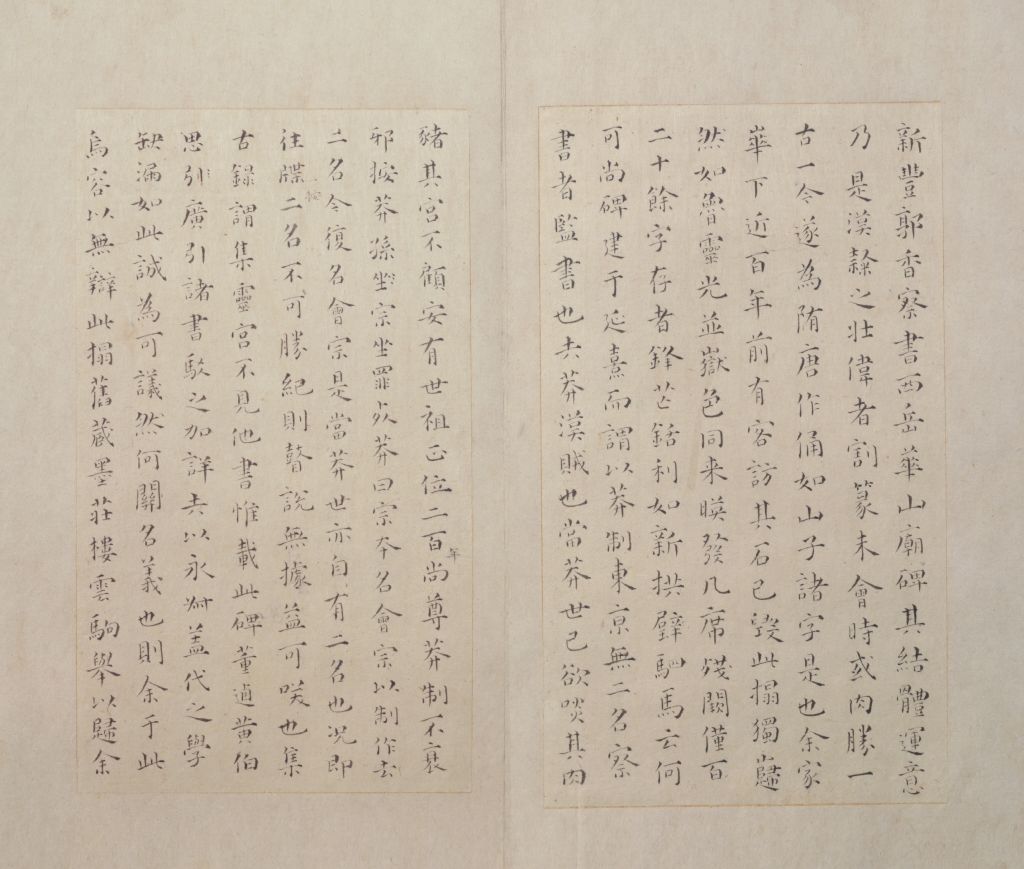

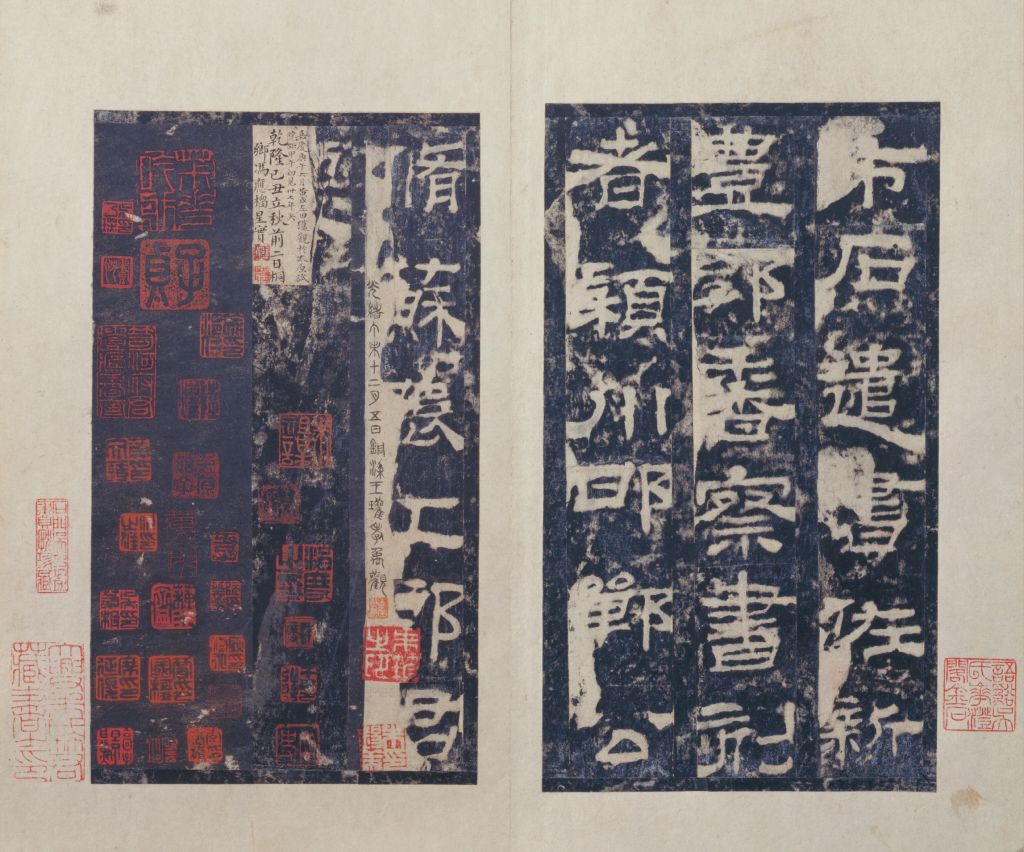

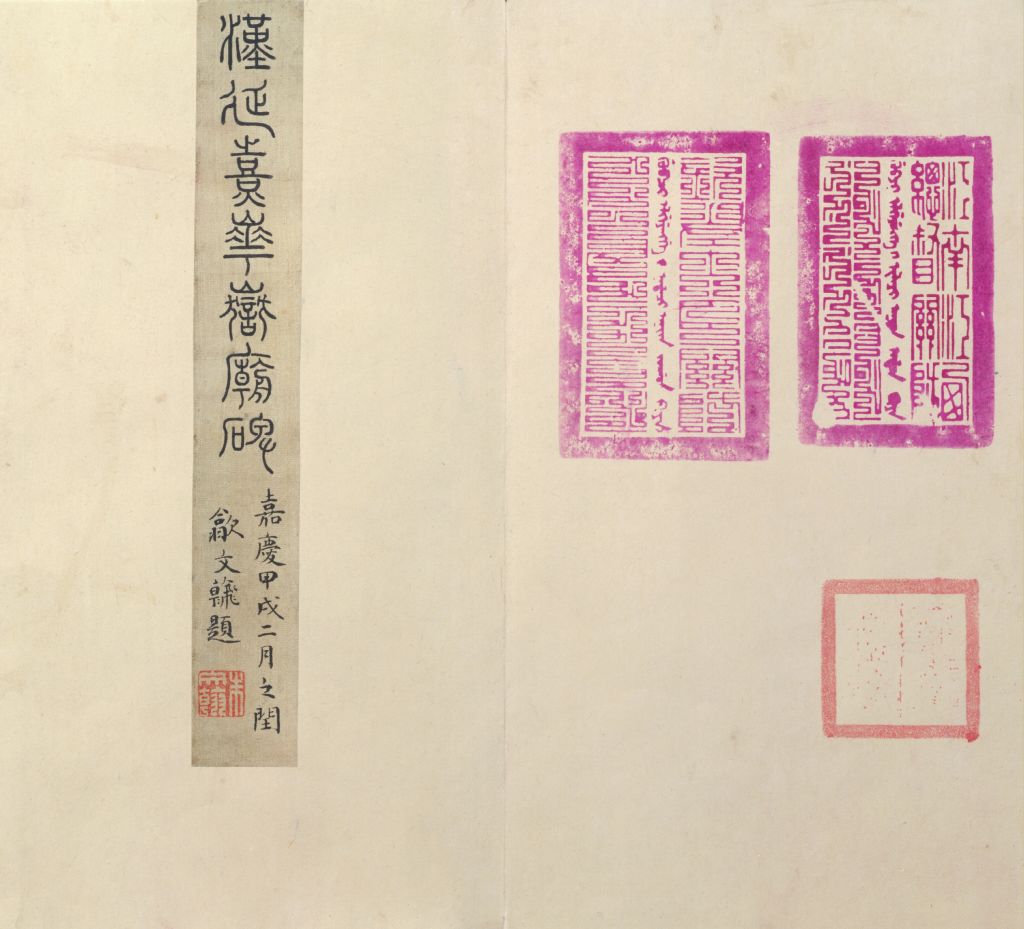

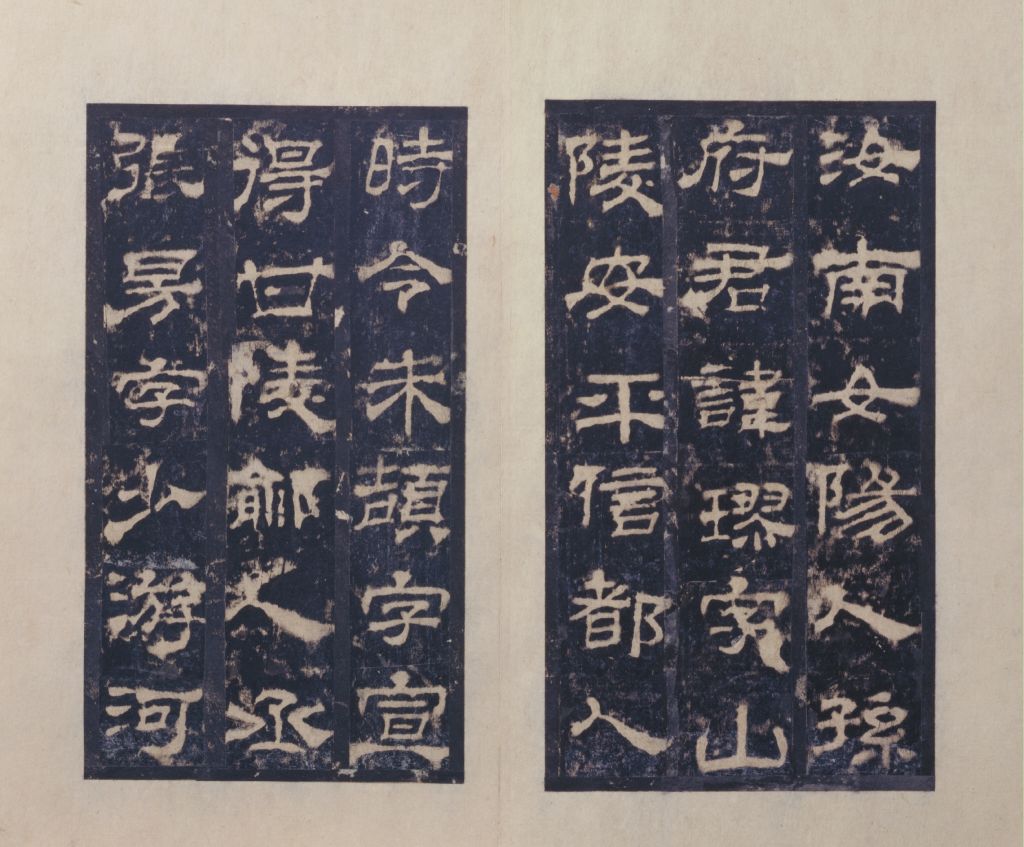

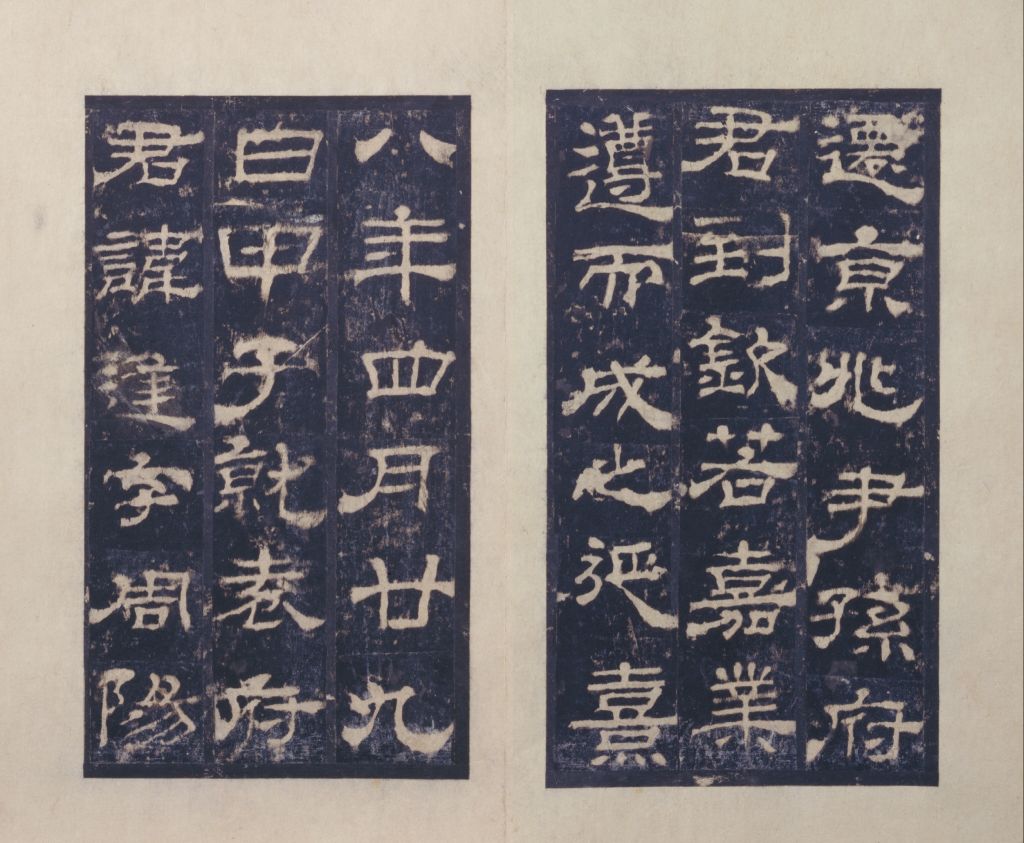

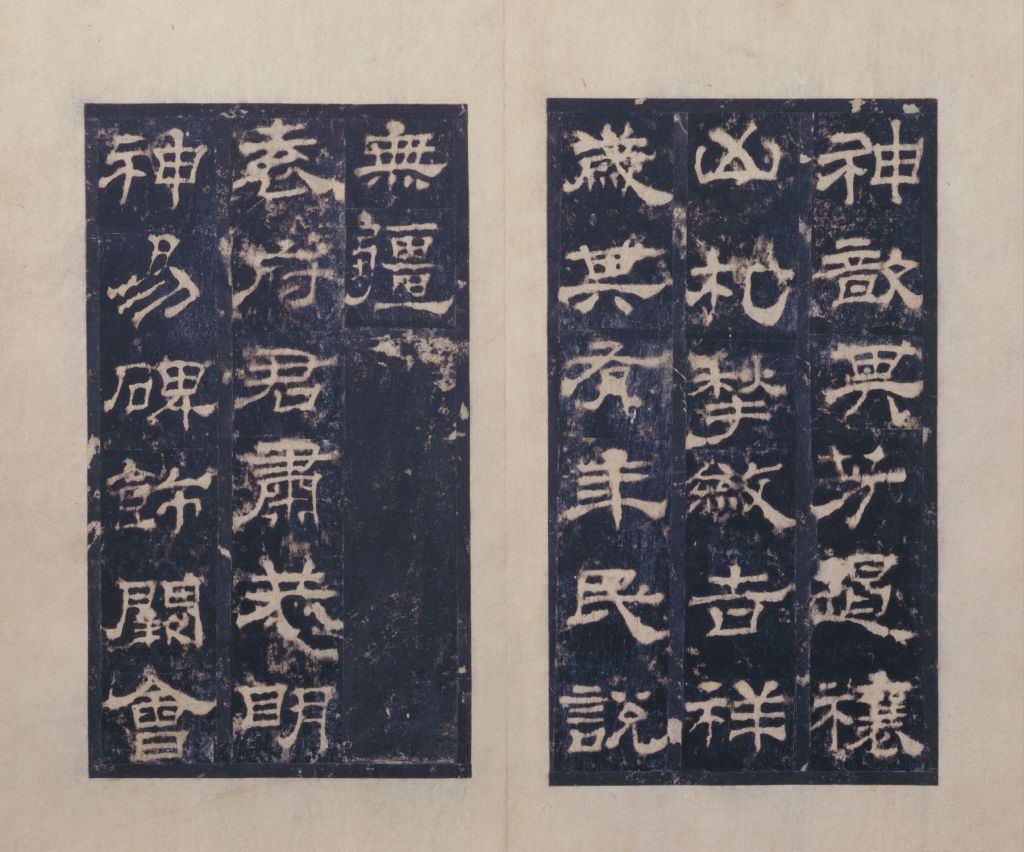

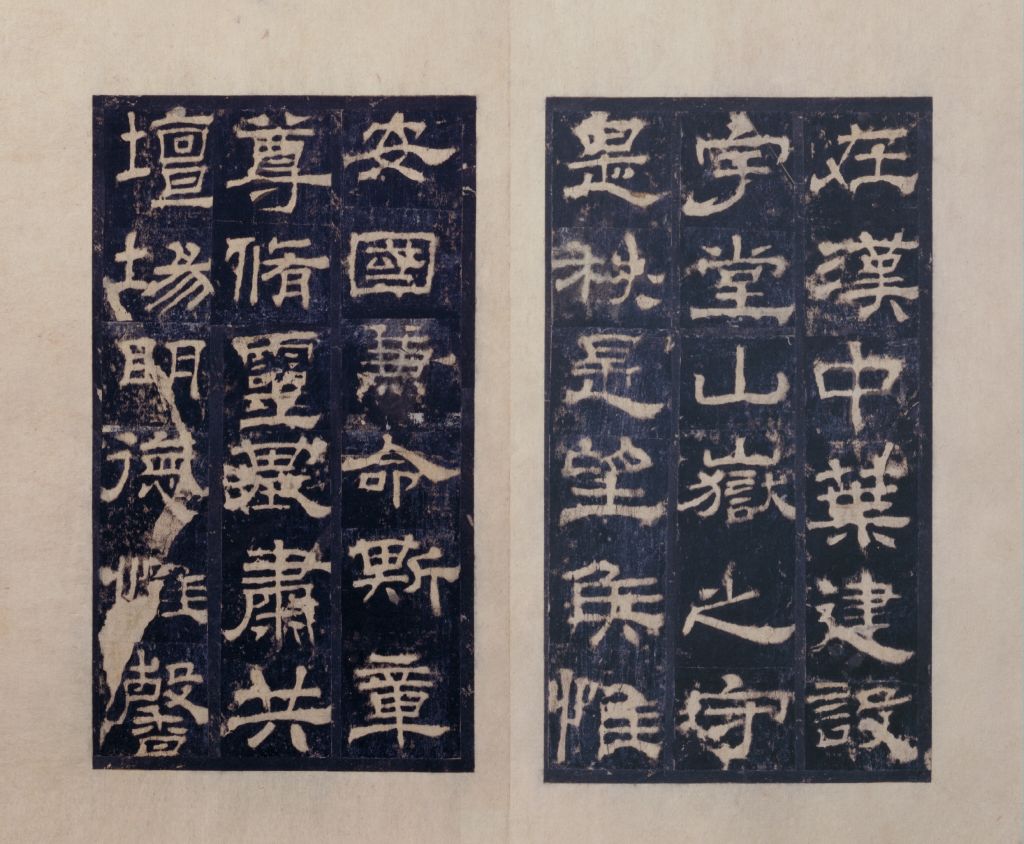

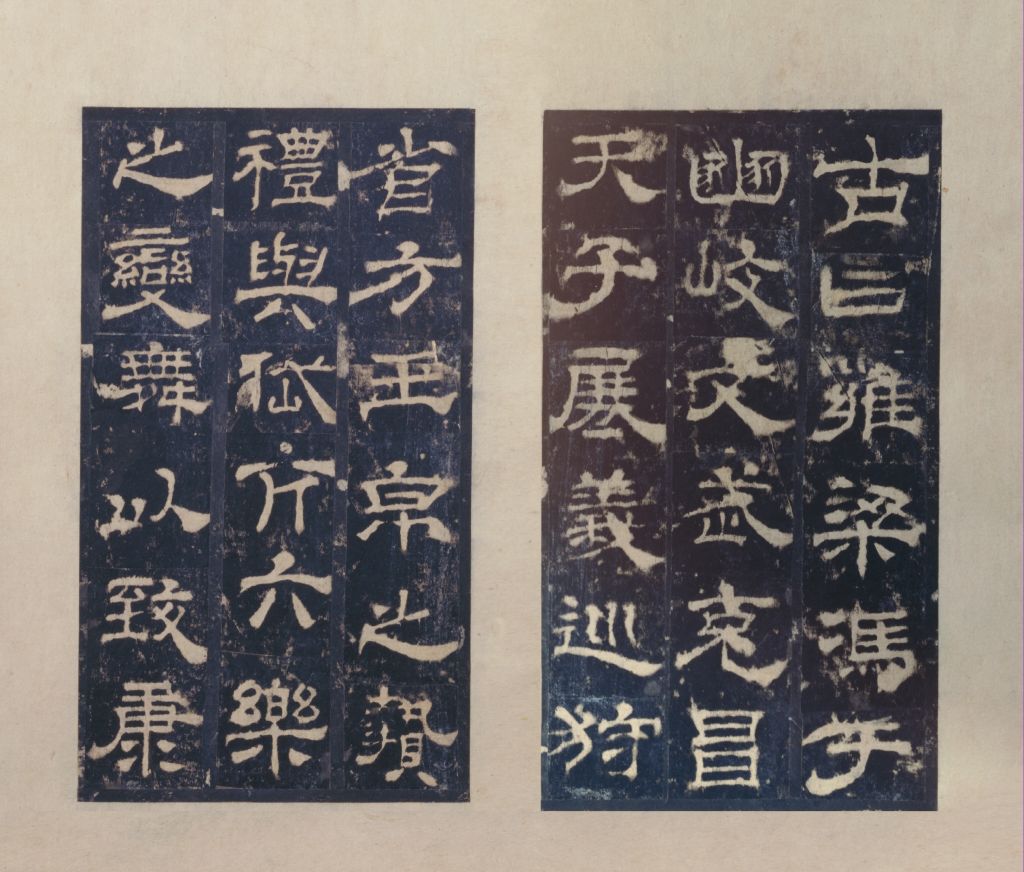

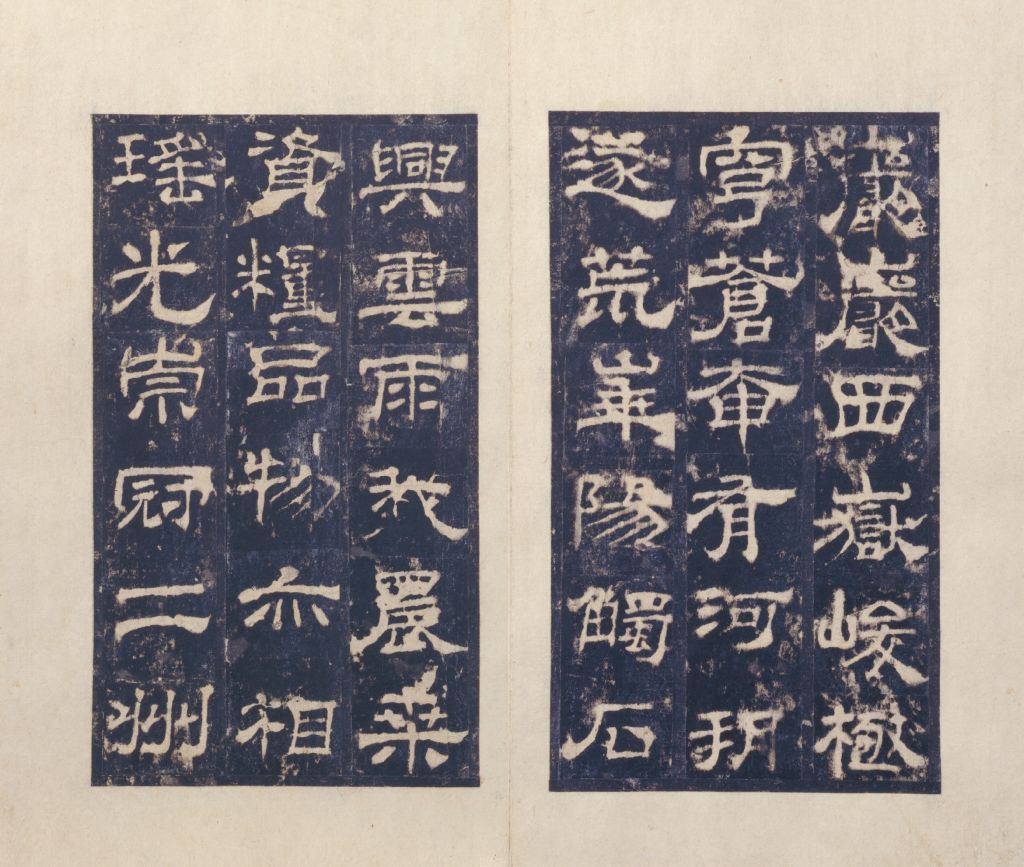

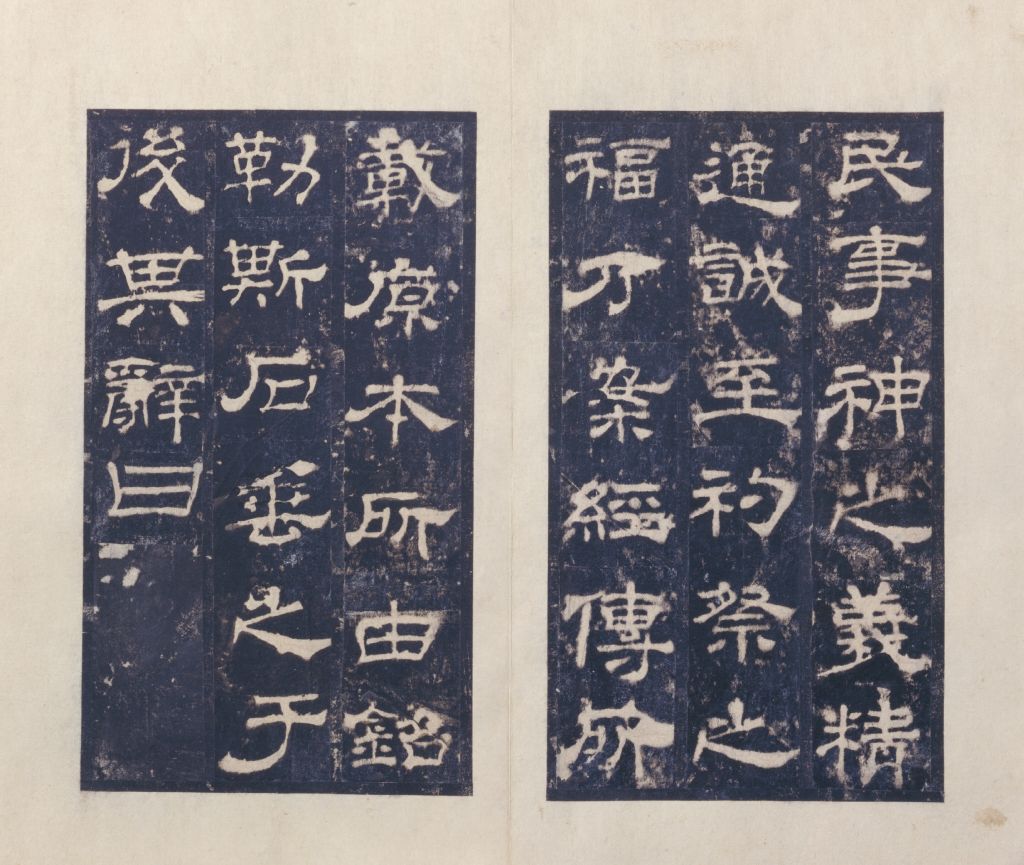

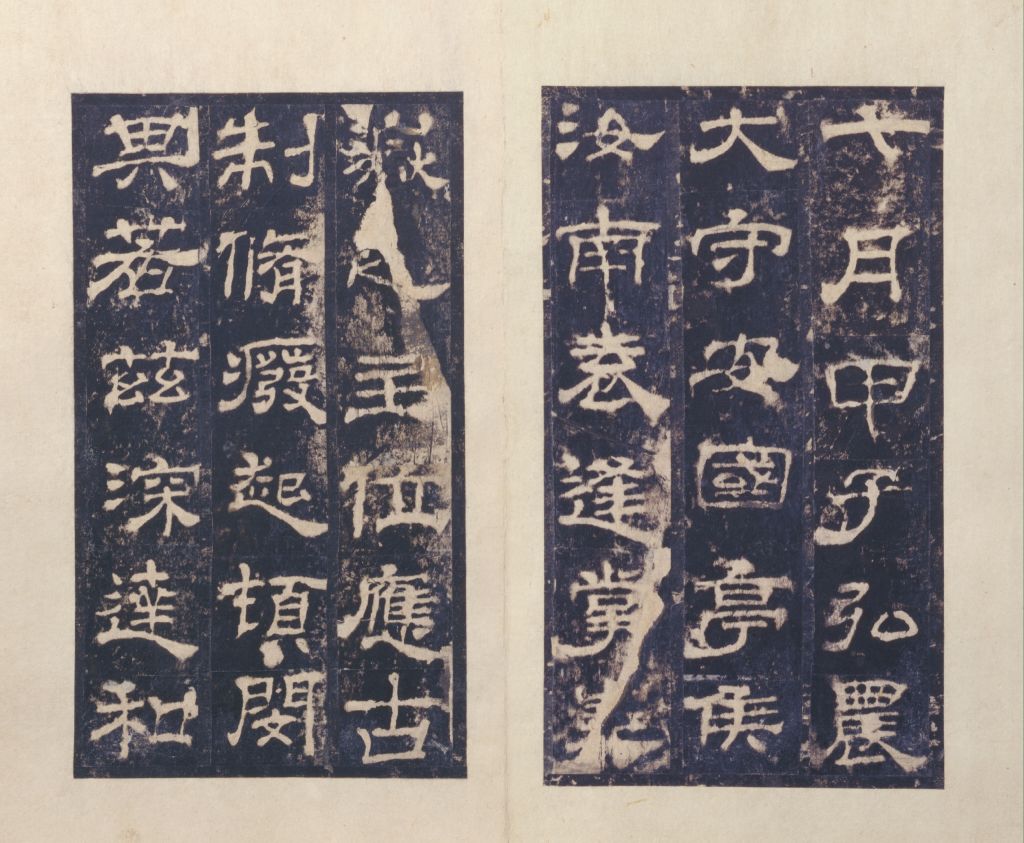

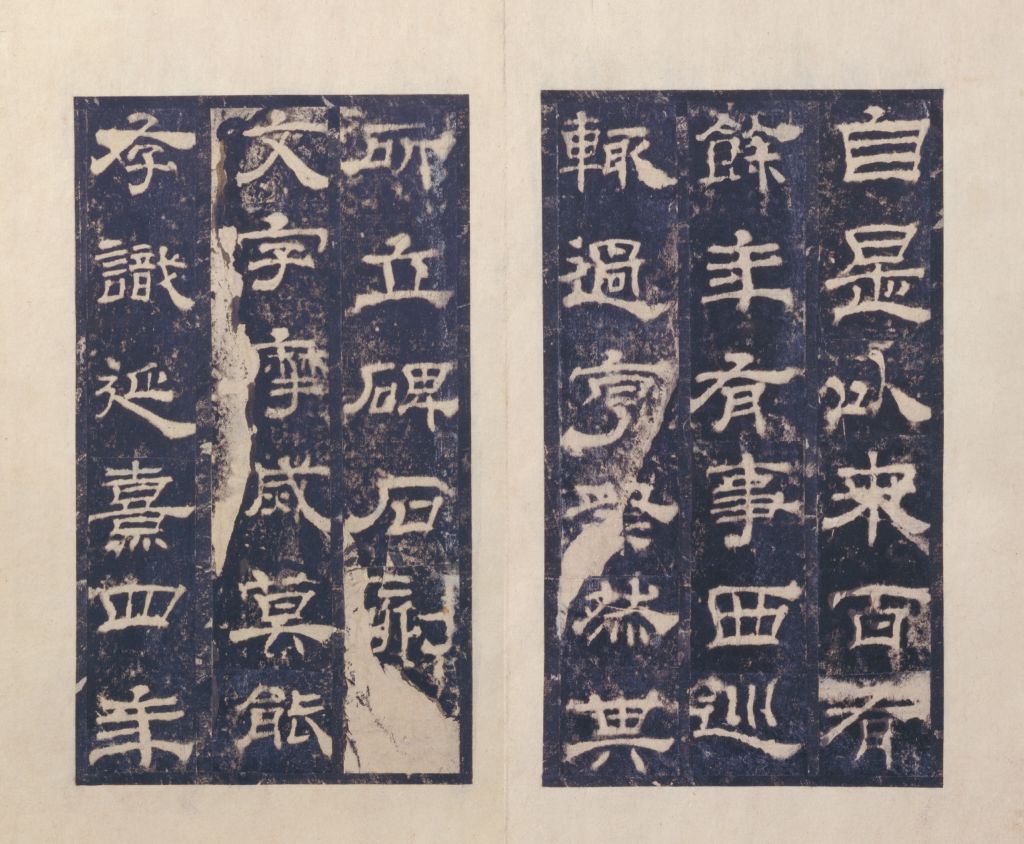

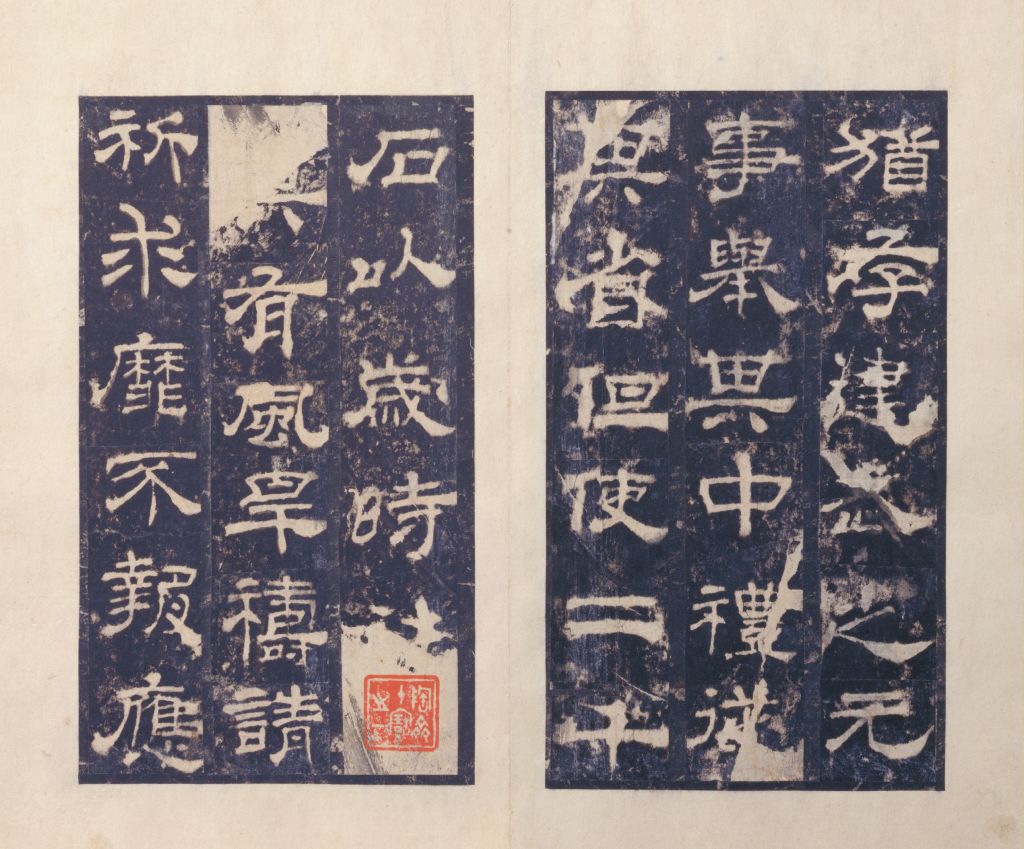

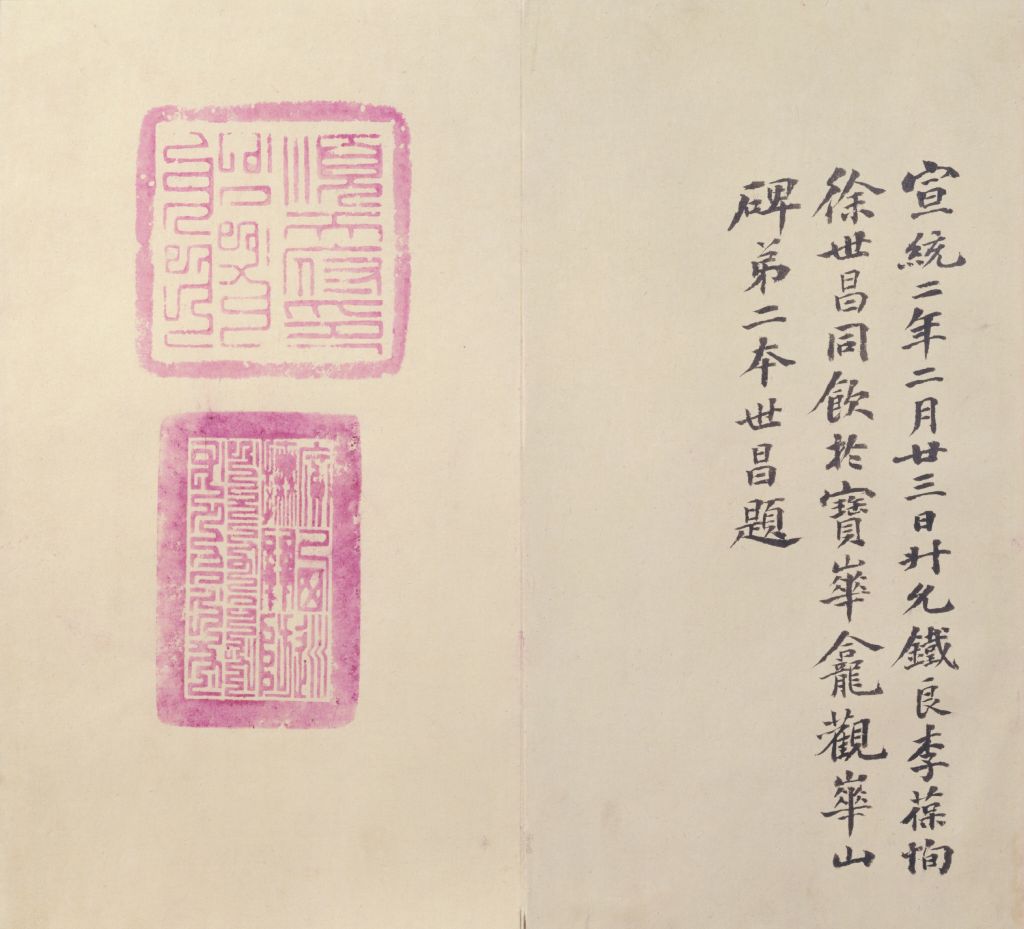

碑立于汉延熹八年(165年)。郭香察书。碑文记叙周至汉间历朝祭西岳祀典及袁逢、孙璆等重修西岳庙之事。隶书结体方整匀称,气度典雅,点画俯仰有致,波磔分明多姿。明郭宗昌《金石史》称其“结体运意乃是汉隶之壮伟者”。清朱彝尊《金石文字跋尾》谓:“汉隶凡三种:一种方整,一种流丽,一种奇古。惟延熹《华岳碑》正变乖合,靡所不有,兼三者之长,当为汉隶第一品。”翁方纲《两汉金石记》云:“此碑上通篆,下亦通楷,借以观前后变之所以然,则于书道源流是碑为易见也。使人易见者,非其至者也。”碑旧在陕西华阴西岳庙中,今原碑已毁。

黄易

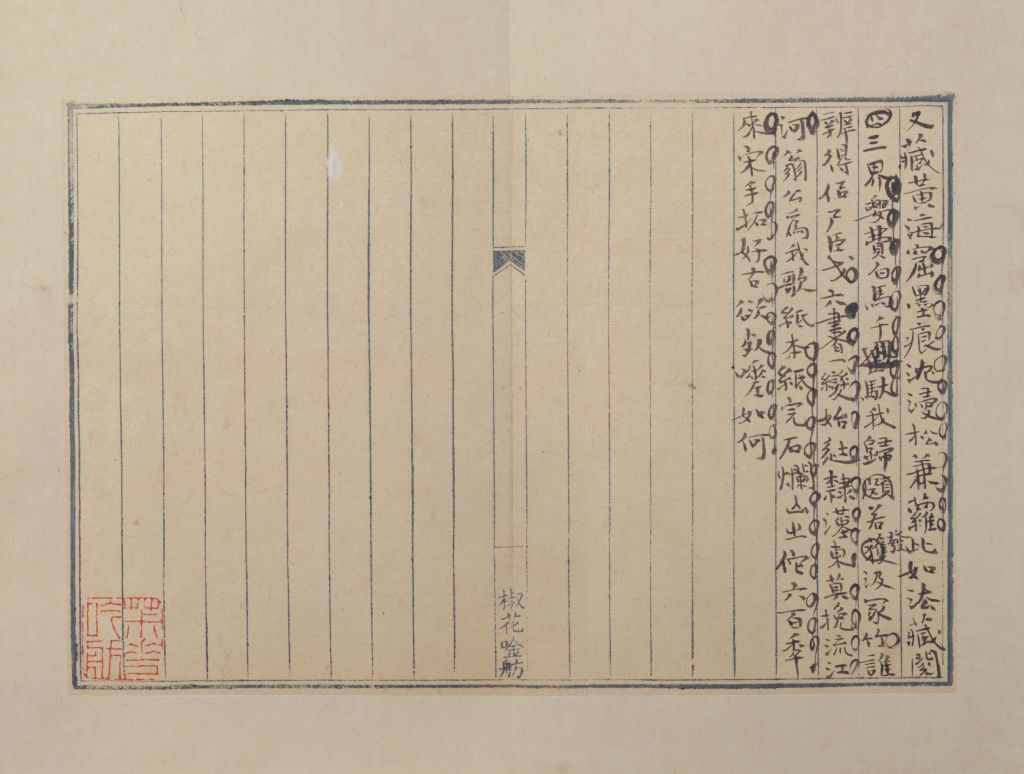

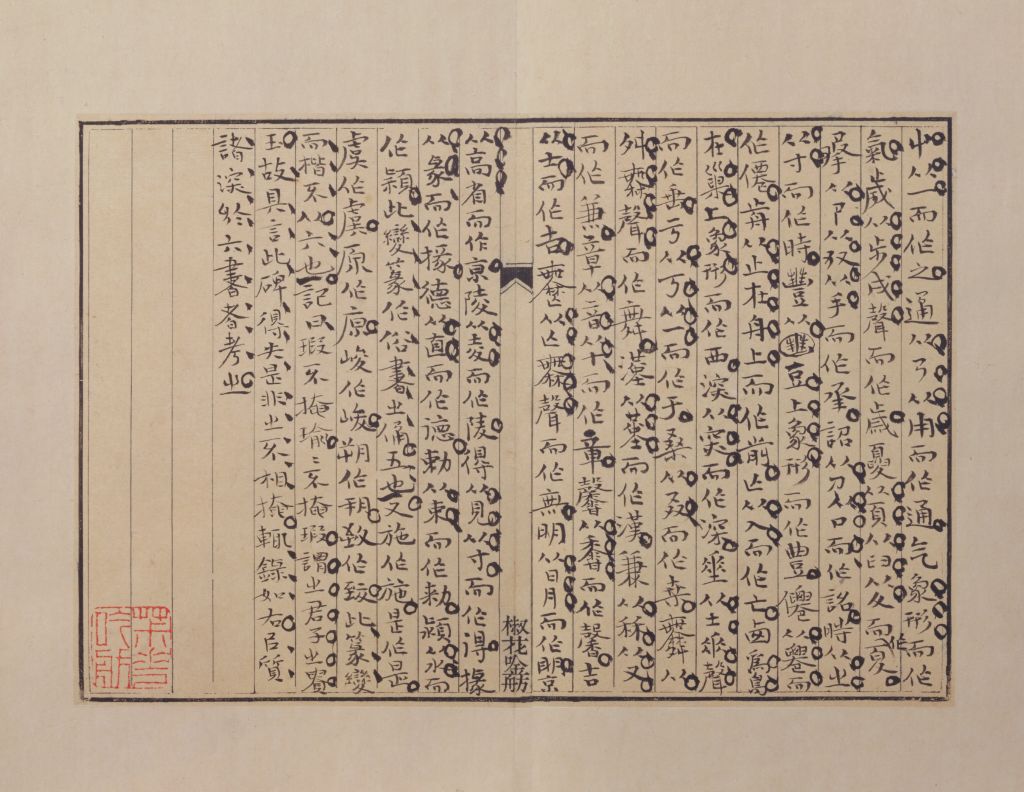

黄易(1744—1802年),书画家、篆刻家,字大易,号小松,又号秋庵主,浙江仁和(今杭州)人。监生,官山东兖州府、济宁运河同知。他的绘画笔墨流畅,潇洒隽永,以山水和花卉为题材的作品有着很高的艺术水平。书法则以隶书擅长。作为著名篆刻家丁敬的学生,他经过努力学习与刻苦钻研,并广泛借鉴书法、碑刻中的表现手法,形成了自己工稳生动的篆刻风格,有"青出于蓝而胜于蓝"之美誉。黄易一生致力于金石碑版的研究,曾经四处寻访存世的残碣断碑,并加以较为全面系统的整理与著录,对我国传统金石学的发展有着积极的意义。与众不同的是,他亲自用画笔将每次寻访古碑的过程都完整地记录下来,绘制成许多作品,当时的艺术家们广为称颂。终年59岁。著有《丁黄印谱》、《小蓬莱阁金石文字》等。

波磔

隶书笔画名称。向左下方的撇称波,向右下方的捺称磔。波磔对称,具有较强的装饰性。

郭宗昌

郭宗昌(?--1652年),陕西华州人,字允伯,一字胤伯,号委宛先生。清初隐居不仕,自构沚园于白涯湖上,柱础栏砌书刻款识铭赞。善鉴金石、书画,撰《金石史》、《松谈阁印史》,后者未见传本。

朱彝尊

朱彝尊(1629—1709年),字锡鬯,号竹垞,别号金风亭长、小长芦钓鱼师等,秀水(今浙江嘉兴)人。清康熙十八年(1679年)以鸿博官检讨,后入直内廷。工诗,与王士祯齐名。精于金石考据之学。书工古隶,笔意秀劲,韵致超逸。清包世臣在《艺舟双楫》中将他的隶书定为逸品下。亦工画。因学识渊博,深得康熙皇帝赏识,曾参与编纂《明史》。为完成《日下旧闻》一书,他不仅摘录古书,且逐一实地考察对照:“雄关绝障,策屐登临;名刹高台,按图指索。认籀文于甫草,最详同马攻车;剔碑版于荒苔,尽访吉金贞石。”历尽辛苦,终成此书。著有《曝书亭集》等书行世。

翁方纲

翁方纲(1733—1818年),字正三,号覃溪,晚号苏斋,顺天大兴(今属北京市)人。清乾隆十七年(1752年)进士,官至内阁学士。博学,富藏书,工诗文,长于考证金石。书法初学颜真卿,继学欧阳询,旁涉汉隶,自成一格,与刘墉、成亲王永瑆、铁保并称“乾隆四家”。著有《两汉金石记》、《粤东金石略》等。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫