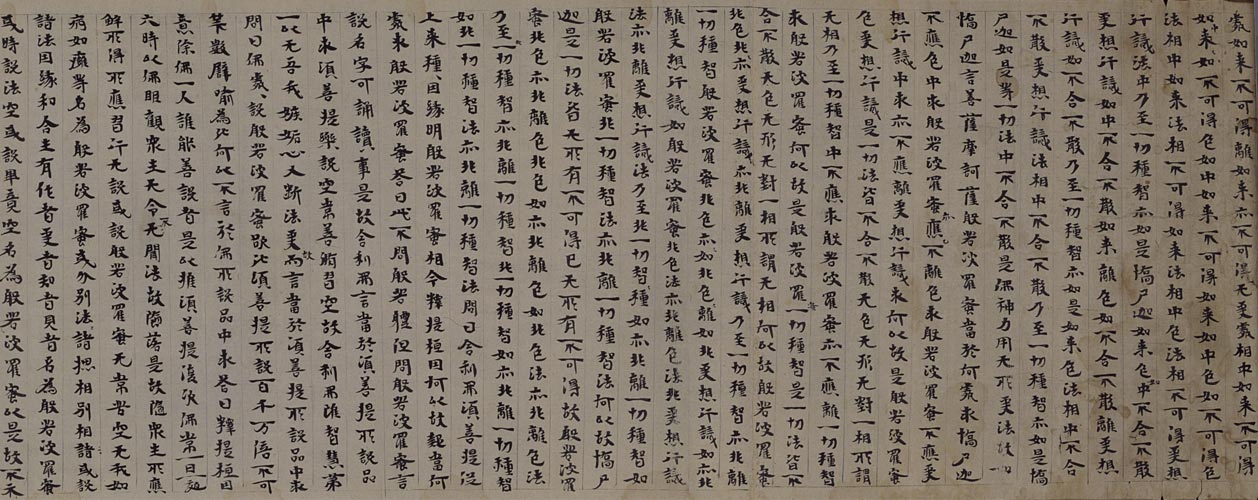

【安弘嵩隶楷书大智度论卷】

新00137369

文物号即馆藏文物的登记号,是每件文物唯一标识,不会重复使用。文物名称是编目人员根据文物特征进行的定名,在展示利用时,可能会根据最新研究成果或便于观众理解的角度进行适当调整,与《藏品总登记账》上的名称和类别有所不同。

《大智度论》卷,十六国北凉,安弘嵩书,纸本,隶楷书,纵25.1厘米,横342.5厘米。

《大智度论》是阐释佛典《大品般若经》的论书,古印度龙树著,后秦鸠摩罗什汉译,共一百卷。此卷抄写其第五十五卷第廿八品,卷首已残,尾题“法师慧融,经比丘安弘嵩写”。敦煌曾出土另一卷《大智度论》,抄写第五十九卷第卅六品,亦题安弘嵩写,笔迹与此卷相同。

汉字书体自汉末至魏晋时期,经历了由隶至楷的演变。北凉地处西域,其传世墨迹和碑刻中的字体较之中原同时期作品,保留了较多的隶意,且笔势峭拔,风格独特,书法史上称为“北凉体”。此卷为代表之作,极为珍罕。

《大智度论》是阐释佛典《大品般若经》的论书,古印度龙树著,后秦鸠摩罗什汉译,共一百卷。此卷抄写其第五十五卷第廿八品,卷首已残,尾题“法师慧融,经比丘安弘嵩写”。敦煌曾出土另一卷《大智度论》,抄写第五十九卷第卅六品,亦题安弘嵩写,笔迹与此卷相同。

汉字书体自汉末至魏晋时期,经历了由隶至楷的演变。北凉地处西域,其传世墨迹和碑刻中的字体较之中原同时期作品,保留了较多的隶意,且笔势峭拔,风格独特,书法史上称为“北凉体”。此卷为代表之作,极为珍罕。

撰稿人:金运昌

北凉

公元397年匈奴人沮渠蒙逊起兵,推段业为凉王,是为“神玺“元年。后杀段业自立,412年据姑藏(今武威),史称“北凉”,是东晋十六国之一。公元439年北凉为北魏所灭。

十六国

汉末三国时期,胡人内迁导致五胡乱华。西晋灭亡后,拥兵自重之军阀与少数民族贵族纷纷建立割据政权。从公元304年匈奴贵族刘渊称汉王起,至439年北魏统一中国北部止,在汉地北部和西南部先后建立起五凉、四燕、三秦、二赵、成汉、夏共十六国,即:汉(前赵)、成汉、前凉、后赵(魏)、前燕、前秦、后秦、后燕、西秦、后凉、南凉、南燕、西凉、夏、北燕、北凉。在一个多世纪中,这些国家,彼此攻伐,兴亡相替。此外还有冉魏、翟魏、仇池国、西燕、代国等五国未归入十六国中。

安弘嵩

安弘嵩(生卒年不详),“十六国”时期北凉国(397—460年,定都张掖)的一位“经比丘”,即专事佛经译写的僧人。安弘嵩出武威安氏。安氏本安息胡人,汉晋时凉州、敦煌佛典译写,多由西域僧人从事。

龙树

有学者指出是在主尊旁刻有盘龙的树,也有人认为龙树思惟是思惟像的一种称呼。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫