董其昌(1555—1636年),字玄宰,号思白,又号香光居士,华亭(今上海松江)人。明万历十六年(1588年)进士,官至礼部尚书,卒谥文敏。精于书画鉴赏,富收藏。在书画理论方面主张“南北宗”,对晚明以后的画坛影响深远。工书法,自谓于率易中得之,其董派书风对当时及清初书坛有极大影响。其书画创作讲求追摹古人,但并不泥古,在笔墨的运用上追求先熟后生的效果,拙中带秀,体现出文人创作中平淡天真的个性,并以其为代表,形成著名山水画派“松江派”。著有《画禅室随笔》、《容台集》、《画旨》等。

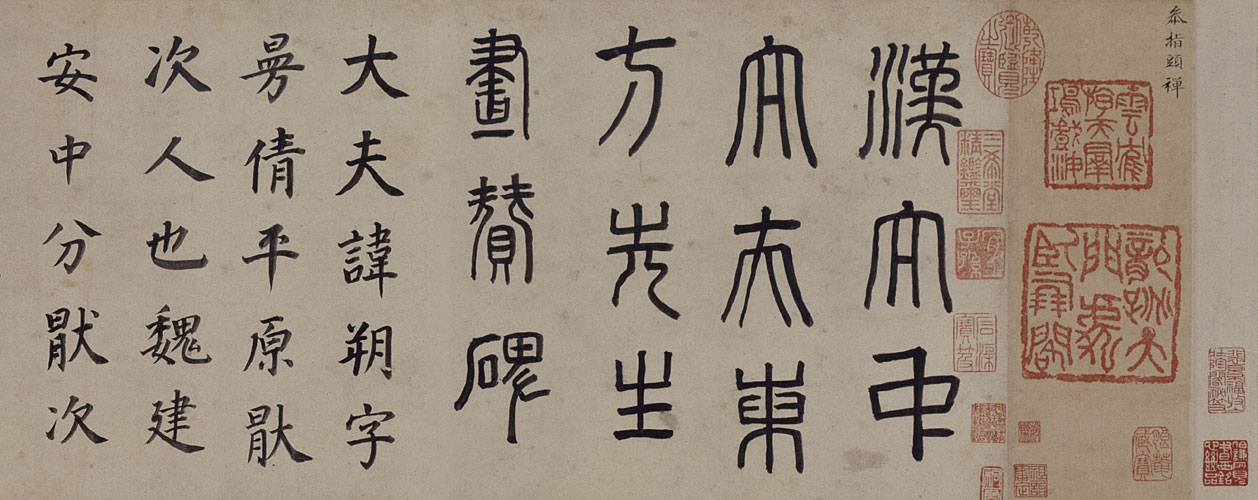

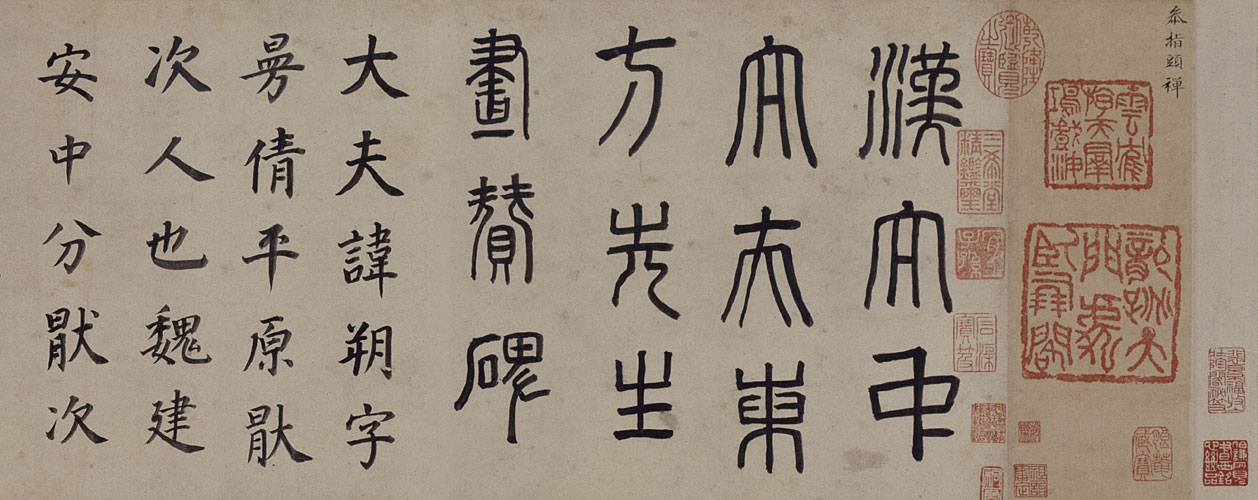

卷末自识:“颜尚书此碑,苏学士书所自出。世谓苏学徐浩者,乃行楷一种耳。予蚤年临《多宝塔碑》,今仿《画像赞》,犹似伽叶起舞。丙午除夕前一夕燭下识。董其昌。”卷前隔水楷书四字:“参指头禅”。卷后有近清人宋伯鲁、近人裴景福、华盦道士李玉梅、沈尹默等四家题跋及观款。鉴藏印钤“乾隆御览之宝”、“三希堂精鉴玺”、“石渠宝笈”等28方。

此卷临唐颜真卿《东方朔画像碑赞》(该碑在山东陵县),书于明万历三十四年十二月二十八日(1606年2月5日),董其昌时年52岁,为其被迫辞去湖广提学副使后不久之作。

该卷师法颜真卿,落笔精绝,笔法劲健,意境高远,为董氏中年时期楷书的代表性杰作,清裴景福称此作有“云鹤游天,群鸿戏海”之美。卷首所临碑额“汉太中大夫东方先生画赞碑”更为其罕见之篆书作品。

董氏17岁初学书法即以颜真卿《多宝塔帖》为宗,数十年来始终临习颜书不辍,并以颜体的朴拙避免笔法圆熟的“俗态”。

董其昌

尚书

一为我国最早的历史文献汇编,《尚书》即《书经》,内容为商、西周两代统治者的讲话记录及春秋、战国时期根据远古材料加工编成的虞、夏史事。

一为官名,始于战国,西汉时尚书的地位逐渐重要,隋唐时设三省六部,尚书为三省之一,宋以后,行政全归尚书省掌管。明代以六部尚书分掌政务,六部尚书等于国务大臣,清代沿袭明制。

徐浩

徐浩(703—782年),字季海,唐越州(今浙江绍兴)人,徐峤之之子,张九龄的外甥。官至会稽郡公、太子少师。工正、行、八分书。《新唐书》记载徐浩“尝书四十二幅屏,八体兼备,草隶尤工”。传本墨迹有《朱巨川告身》、《不空和尚碑》等。

多宝塔

多宝塔,《法华经·宝塔品》说:东方宝净(国)中有佛号多宝,时誓愿若我成佛,灭度之后,有说《法华经》处,我之塔庙,为听是经故,涌现其前作证明,释迦牟尼世尊所说《妙法莲华经》皆是真实。“尔时多宝佛于塔中分半座与释迦牟尼”。多宝塔善业泥即据是经所作。

隔水

或称“隔界”,是为了使“天头”、“引首”与“画心”不致紧接在一起而相隔的镶条,亦增加了美观之效果。

前隔水

前隔水是本幅前面一段有装饰性的绫裱。

李玉

李玉(1651?—1671年?),明末清初戏曲作家。字玄玉,一作元玉,江苏吴县(今江苏省苏州市)人。别号“苏门啸侣”,又号“一笠庵主人”。崇祯举人,与吴伟业交善。明亡后,绝意仕进,以作曲自娱。崇桢年间以《一捧雪》、《人兽关》、《永团圆》和《占花魁》,即所谓“一人永占” 4剧闻名于世。入清后尤负盛名,其作品也更加关注现实。写有剧作《麒麟阁》、《千钟禄》、《太平钱》、《眉山秀》、《清忠谱》、《万里缘》(以上皆见《古本戏曲从刊》)等,合计共为32种。李玉深通音律,精于曲学兼及戏曲评论。所作《北词广正谱》18卷,是至今较为完备的一部北曲曲谱。

宋伯鲁

宋伯鲁(1854—1932年),字芝栋,陕西醴泉人。清光绪十二年(1886年)进士。曾与“戊戌六君子”之一的杨深秀合疏弹劾礼部堂官许应騤阻挠新政。变法失败后,回原籍致力于书画。著有《海棠仙馆集》。

裴景福

裴景福(1865—1937年),字伯谦,号睫闇,安徽霍丘人。清光绪十二年(1894年)进士。极富收藏。编撰《壮陶阁书画录》。

沈尹默

沈尹默(1883—1971年),原名君默,吴兴(今浙江湖州)人。早年留学日本,任北京大学教授多年。晚年寄居上海,鬻书自给。

三希

清乾隆内府曾收藏晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件晋人书迹,高宗弘历视之为稀世珍宝,贮藏于养心殿西暖阁“温室”,颜曰“三希堂”。

石渠

西汉高祖四年(前200年),萧何在未央宫正殿北(今西安市未央区柯家寨村西)建造国家藏书机构,以收藏入关所得秦之律令、图籍。其下砌石为渠以导水,因称“石渠阁”。宣帝甘露三年(前51年),诏太子太傅萧望之,诸儒韦玄成、施雠、梁丘临、戴圣、刘向等,于阁内讲五经异同,增立博士。至成帝时藏秘书于此。此后,“石渠”便成为皇家收藏图书典籍之所的专称。

三希堂

位于紫禁城西六宫之一养心殿内西暖阁,原为乾隆皇帝的书房,名温室。因内府收藏王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,乾隆皇帝视为稀世之宝,贮藏于此,并撰《三希堂记》,阐释“三希“之深意,遂易名为三希堂。至今仍保持原貌。

石渠宝笈

清乾隆、嘉庆间宫廷书画著录书,共有三编,初编成书于乾隆十年(1745年),共四十四卷;续编成书于乾隆五十八年(1793年),共四十卷;三编成书于嘉庆二十一年(1816年),共二十八函,一百二十册。书中收录了清朝宫廷所藏五帝御笔、历朝书画、本朝书画以及少量的碑帖和织绣作品近万件。

方朔

方朔(生卒年不详),清代人,字小东,安徽怀宁人。官同知。长白花松岑、法可盦并重其才,延为上客。善骈文,工篆、隶书,学张迁碑及孔庙三碑。又能作细书,五寸之砚,一尺之笺,皆可缩写千余字汉碑一通。

颜真卿

颜真卿(709—785年),字清臣,京兆万年(今陕西西安)人,一说临沂(今属山东)人。唐代书法家。曾任平原(今属山东)太守,官至吏部尚书、太子太师,封鲁郡公,世称“颜平原”、“颜太师”、“颜鲁公”等。书法初学褚遂良,后请教张旭,深悟笔法。参用篆书笔意写楷书,真书笔力弥满,端庄雄伟,气势森严,行书遒劲郁勃,阔达自在,书风明显区别于二王(羲之,献之)和唐初诸家,对我国书法艺术的发展有重大影响,世称“颜体”。与当时另一位书法家柳公权并称“颜柳”。唐人《书评》论其书:“如荆卿按剑,樊哙拥盾,金刚嗔目,力士挥拳。”传世墨迹有正书《自书告身》、行书《祭侄文稿》和《刘中使帖》,碑刻有《争座位帖》、《多宝塔碑》、《东方画赞》、《颜家庙碑》、《麻姑仙坛记》、《颜勤礼碑》、《中兴颂》等。后人辑有《颜鲁公文集》。

东方朔

东方朔(公元前154-前93年),字曼倩,平原厌次(今山东陵县)人。《史记》和《汉书》有传。汉武帝时官至太中大夫,以善辞赋、巧词令、诙谐滑稽、语锋机智幽默而闻名,《汉书》称他为“滑稽之雄”。约东汉末年,民间奉其为仙。据《旧小说·甲集一·东方朔传》载,东方朔在世时曾对人说,天下知其底细者唯大王公一人。东方朔死后,汉武帝召大王公询问,大王公说不知。帝问大王公有何擅长,答曰观星。帝又问诸星是否皆在,大王公回答说诸星俱在,唯独岁星失踪18年后复现。于是武帝长叹道,东方朔在帝身边18年,却不知其为岁星。

大夫

官名。春秋战国时期由诸侯分封的贵族为大夫,享有封地,并掌管封地内的行政。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫