起源于明代松江(今上海)人顾名世之家,故名。顾名世为明嘉靖三十八年(1559年)进士,官至尚宝司丞,晚年曾在上海九亩地筑园,筑园时得一石,有赵文敏手篆“露香池”三字,故园名“露香园”,顾家刺绣称“露香园顾绣”、“顾氏露香园绣”,或简称“露香园绣”、“顾绣”。

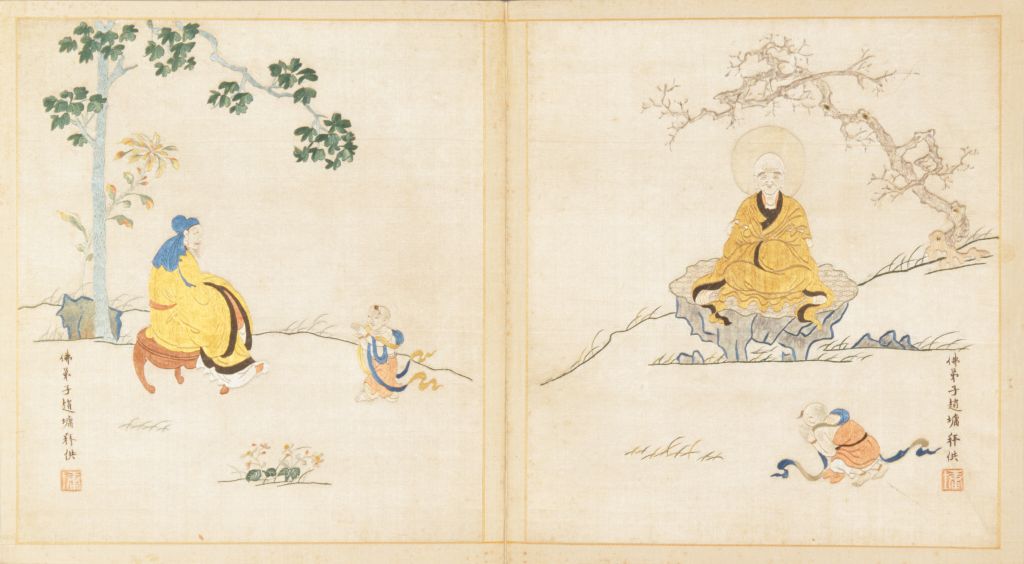

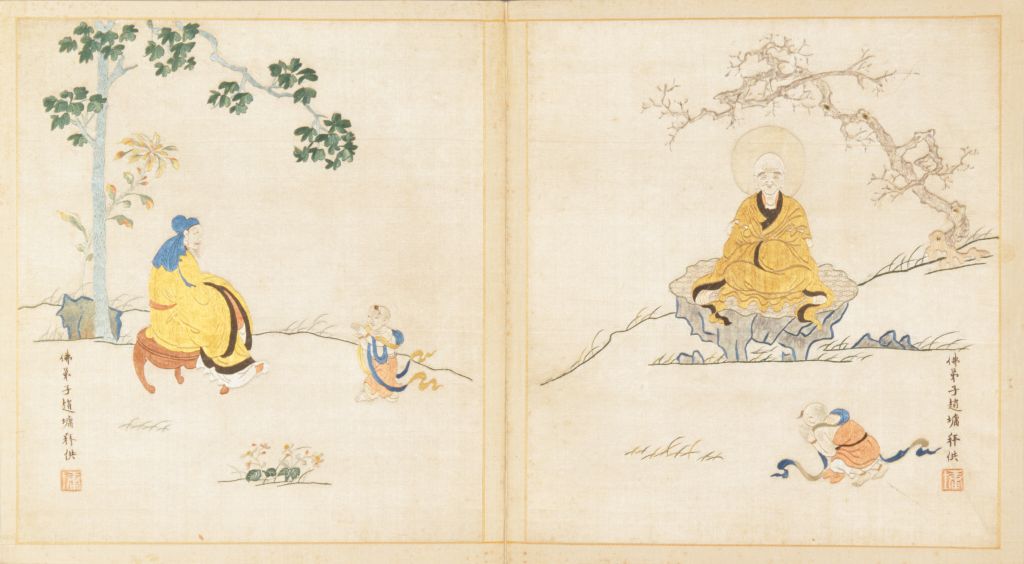

顾绣五十三参图册之一、之二

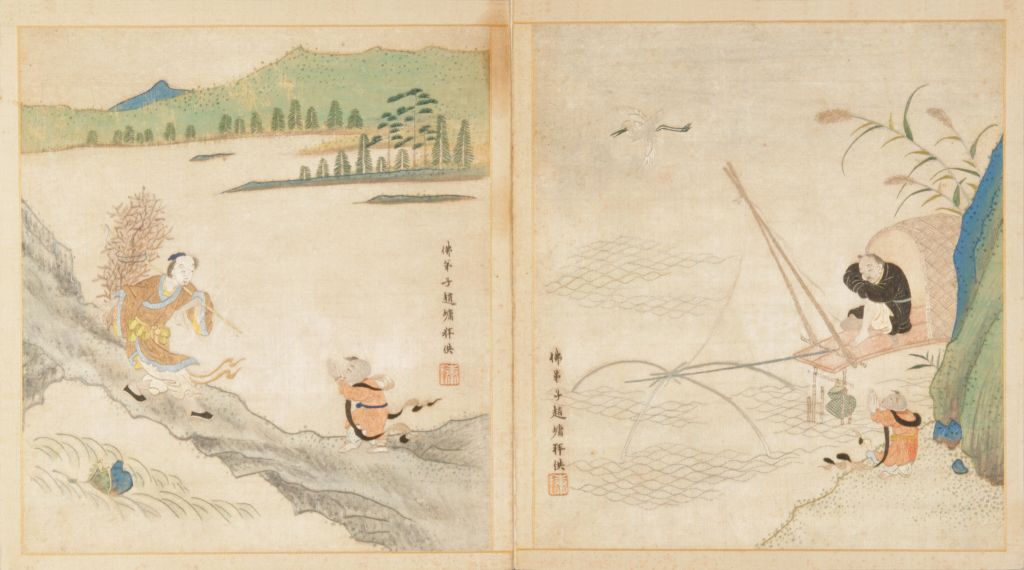

顾绣五十三参图册之一、之二  顾绣五十三参图册之三、之四

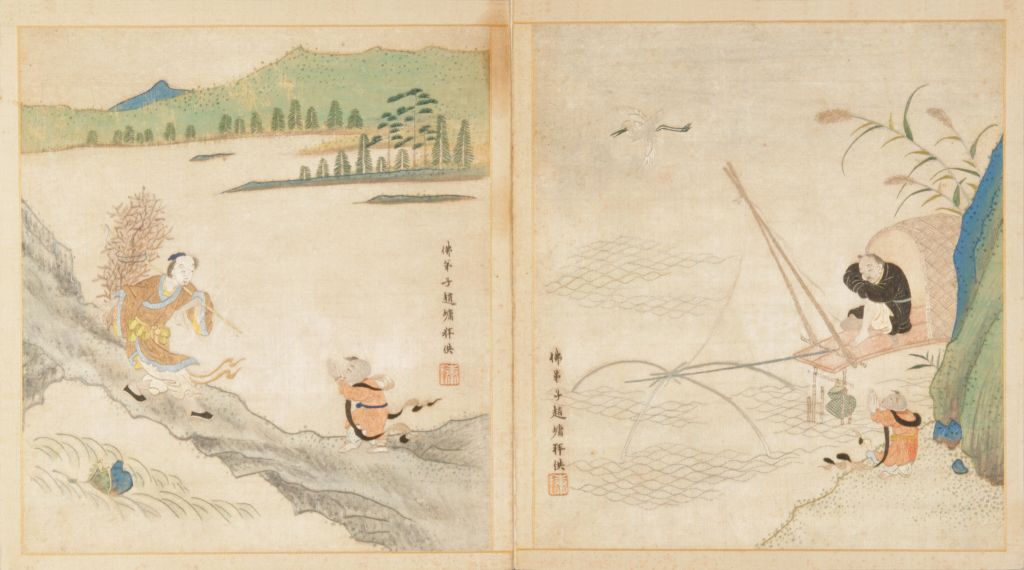

顾绣五十三参图册之三、之四  顾绣五十三参图册之五、之六

顾绣五十三参图册之五、之六  顾绣五十三参图轴册之七、之八

顾绣五十三参图轴册之七、之八  顾绣五十三参图册之九、之十

顾绣五十三参图册之九、之十  顾绣五十三参图册之十一、之十二

顾绣五十三参图册之十一、之十二  顾绣五十三参图册之十三、之十四

顾绣五十三参图册之十三、之十四  顾绣五十三参图册之十五、之十六

顾绣五十三参图册之十五、之十六  顾绣五十三参图册之十七、之十八

顾绣五十三参图册之十七、之十八  顾绣五十三参图册之十九、之二十

顾绣五十三参图册之十九、之二十  顾绣五十三参图册之二十一、之二十二

顾绣五十三参图册之二十一、之二十二  顾绣五十三参图册之二十三、之二十四

顾绣五十三参图册之二十三、之二十四  顾绣五十三参图册之二十五、之二十六

顾绣五十三参图册之二十五、之二十六  顾绣五十三参图册之二十七、之二十八

顾绣五十三参图册之二十七、之二十八  顾绣五十三参图册之二十九、之三十

顾绣五十三参图册之二十九、之三十  顾绣五十三参图册之三十一、之三十二

顾绣五十三参图册之三十一、之三十二  顾绣五十三参图册之三十三、之三十四

顾绣五十三参图册之三十三、之三十四  顾绣五十三参图册之三十五、之三十六

顾绣五十三参图册之三十五、之三十六  顾绣五十三参图册之三十七、之三十八

顾绣五十三参图册之三十七、之三十八  顾绣五十三参图册之三十九、之四十

顾绣五十三参图册之三十九、之四十  顾绣五十三参图册之四十一、之四十二

顾绣五十三参图册之四十一、之四十二  顾绣五十三参图册之四十三、之四十四

顾绣五十三参图册之四十三、之四十四  顾绣五十三参图册之四十五、之四十六

顾绣五十三参图册之四十五、之四十六  顾绣五十三参图册之四十七、之四十八

顾绣五十三参图册之四十七、之四十八  顾绣五十三参图册之四十九、之五十

顾绣五十三参图册之四十九、之五十  顾绣五十三参图册之五十一、之五十二

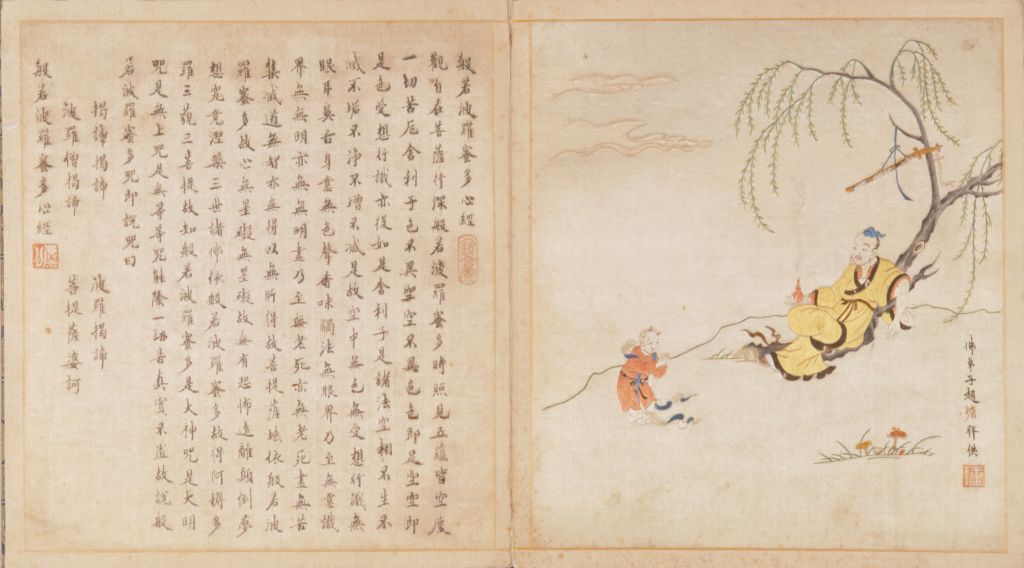

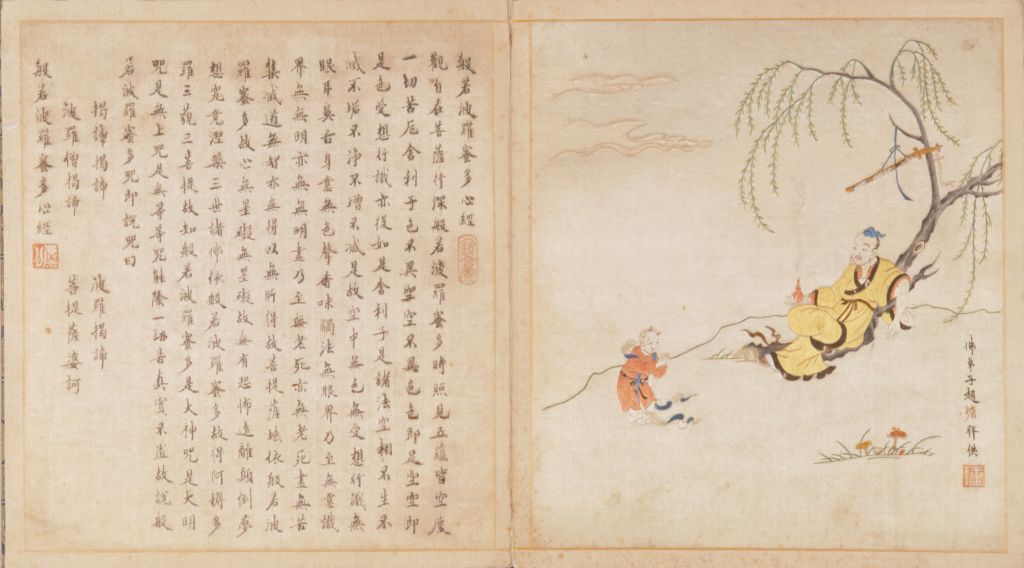

顾绣五十三参图册之五十一、之五十二  顾绣五十三参图册之文字

顾绣五十三参图册之文字

此图册共53开,描绘佛经《华严经》中所述善财童子参拜53位名师、终得正果的故事,但此套图册所绣人物实际上已民俗化。图册画面运用套针(包括平套针、散套针和集套针)、齐针(包括横缠针、直缠针和斜缠针)、滚针、接针、钉针、盘金、平金、抢针、编针、网针、鸡毛针、打籽、刻鳞针等十余种针法绣制,辅以石青、石绿和赭石等颜料皴擦点染。配色丰富精妙,有金黄、缃黄、驼黄、朱红、粉红、桔红、宝蓝、深蓝、月白、草绿、果绿、棕色、褐色、葡灰等二十余种色线。所绣人物众多,而衣饰、姿态和神情各异,造型夸张,生动有致,类似晚明丁云鹏、吴彬的工笔人物画风格。

此图册是顾绣针法和色彩运用的集大成者,充分展示了顾绣擘丝纤细、针法多变、配色和谐、绣画结合等特点,是技艺精湛的刺绣艺术杰作。每开均墨书“佛弟子赵墉拜供”,绣“墉”印一方。末开墨书《般若波罗蜜多心经》经文,绣“露香园”和“麋公”印各一方。

顾绣

善财

也称“善财童子”,佛教菩萨名。据《华严经·入法界品》载,善财生时种种珍宝自然涌出,故取名善财。后受文殊指点,参拜53位高师,最后遇到普贤,实现成佛“行愿”。其常与龙女一起出现,相伴在观音身旁。

华严经

全称《大方广佛华严经》。为大乘佛教要典之一,华严宗即以本经为宗旨。汉译《华严经》主要有三,一为《晋译华严》或《六十华严》,由东晋佛陀跋陀罗译,50卷(后改为60卷),34品;二为《唐译华严》或《八十华严》,由实叉难陀译,80卷,39品;三为《四十华严》,由唐代般若译,40卷,只有一品。在三种译本中,因《八十华严》品目完备,文义畅达,故最为流行。

套针

苏绣主要针法之一。始于唐代,盛于宋代,至明清时期更为发展,流传很广。根据纹样表现效果,可分平套、集套、散套等。一,平套针法。根据纹样分皮绣制:第一皮出边,外缘齐整;第二皮称“套”,用一针隔一针的稀针嵌入第一皮线条的中间,要罩过第一皮的十分之八;第三皮与第二皮线条长短相同,每针嵌入第二皮线条的中间,并要与第一皮线条的尾端衔接。各皮依次类推,绣到纹样边尽处。针脚要齐整,丝丝相夹,使镶色和顺,绣面平服。二,集套针法。大致与平套相同,由于集套用于绣圆形纹样,绣时第一皮出边要外缘齐整,向内长短参差,外缘排针略稀而内较密,每一针都要对着圆心,最后一皮的针迹集中于圆心,近圆心处要藏针,越近圆心藏针越多,直到绣满为止。三,散套针法。是苏绣欣赏品中最常用的针法,亦是运用最广泛的针法之一。其主要特点是第一皮出边外缘整齐,排针密,内则长短参差。

齐针

即“平针”、“直针”。以针线平行或斜向地刺绣在织物上,起针和落针均位于纹样边缘,针脚排列紧密,绣面匀称平整,不重叠,不露地。

缠针

是直绣的一种,以短线条缠绕着形体绣作,线条方向一致,线条匀密,边口整齐。此绣法用于小型的花叶干,宜作单色形体。

滚针

滚针绣是两线紧『0525』,连成条纹,线条长短一律,但转折处针脚要略短,以便转折自如。第二针在第一针的中间处落针,将针迹藏在第一针之下,第三针在第二针的中间处,即紧接第一针的末端落针,依此类推。

接针

中国传统刺绣基本技法之一。接针用于条纹绣,后针衔接前一针末尾,连结成条形。适用于绣文字、孔雀羽毛、鸳鸯及鸭子的头部羽毛等,可作为缠针补充针法。

钉针

将绣成的线条钉牢加固的一种针法。其针法简单,即将绣好的长绒丝线条一针钉紧,以使线条整齐。

平金

用金线在绣面上盘出图案的一种针法。其绣法是用金线、丝线两种线沿纹样外缘逐步向内铺扎而成,金线为铺线,丝线为钉线,行与行之间钉线相互间隔,形成桂花形,直到绣满纹样为止。此种针法在明清时期为京绣、苏绣所常用。

抢针

传统刺绣针法之一,又称“戗针”。按纹样形状分层刺绣,其针法有三类:从纹样外缘向内刺绣称“正抢”,从内向外并将绣线扣压成弧形者称“反抢”,绣一层空白一层称“迭抢”。抢针主要用于表现物象色彩的深浅变化,具有晕色效果,纹样层次分明,装饰性强。

网针

苏绣针法之一。针法组织有横、直、斜三种,用不同方向的绣法组成三角形、菱形、六角形等连续几何形格式,然后再用相扣的方法在几何形格式内绣出各式花纹。

打籽

我国传统刺绣基本技法之一。用线条绕成小粒绣一针,如籽一般。由古老的锁绣发展而来,多用于绣制花心。

平套针

即平套,传统刺绣针法中套针的一种。其针法分层相套,后层绣线嵌入前层绣线中间,丝丝紧密相夹,从而使绣面平整,色彩过渡自然和谐。此种套针主要用以表现块面图案。

散套针

常见的刺绣针法之一。用等长线(除第一批)参差排列,批批相迭,针针相嵌,由外向里绣制。其施针方法为:第一批用平针出边,外缘齐,内长短不一,其长短线相差为长线条本身长度的2/10左右,排针密。第二批为“套”针,以等长线条一针隔一针排列,线条要罩过第一批的8/10左右。第三批与第二批相同,但要嵌入第二批之间与第一批相压,之后类推。当绣制到最后一批时,外缘要绣齐。因其线条组织灵活,丝理转折自如,故能细致地表现花卉、树石和翎毛等物象的生动姿态。

斜缠针

中国刺绣基本针法之一。绣纹样时,线条排列呈现出斜向,线条均匀齐整,不能重迭,不能露底,每针拉线轻重要一致,称斜缠针。此种针法宜绣单色的形体,不适用于深浅不同的色调。

鸡毛针

此种针法所绣线条形似鸡毛,适于用以刺绣图案中建筑构件的转角处和尖瓣小型花。其绣法以人字形线条排列而成。可分交叉形、稀针交叉形、人字形3种绣法。

刻鳞针

传统织绣针法之一。先用长直针平铺为底,再在其上绣鳞羽形状,因形似鱼鳞,故称刻鳞。

月白

中国古代织物颜色名。不同时期深浅略有不同,基本介于淡蓝与中蓝之间。

吴彬

吴彬(生卒年不详,约活跃在明万历至崇祯间),字文仲、文中,号枝隐头陀,福建莆田人,明万历中曾官工部主事,为明末变形主义绘画大家。其人物、佛像吸收了五代贯休的画法,奇形怪态,或粗劲厚重,或秀雅绵密;山水师法自然而又夸张变形,常画仙山异境,笔法精整,画风奇特,独具一格。

丁云鹏

丁云鹏(1547—1628年尚在),字南羽,号圣华居士,休宁(今安徽休宁)人。善画人物,佛像,尤工白描,兼能山水。早年人物画用笔细秀严谨,取法文徵明、仇英,后变化为粗劲苍厚,自成一家。所作题材多为罗汉、观音大士和历史人物故事等。又能作山水,近吴门文氏,偶用米法写山,处处臻妙。并绘制了不少书籍插图,对当时木版刻画艺术具有一定影响。

《般若波罗蜜多心经》

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色。色即是空,空即是色。受、想、行、识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受、想、行、识;无眼、耳、鼻、舌、身、意;无色、声、香、味、触、法;无眼界,乃至无意识界;无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽;无苦、集、灭、道;无智亦无得。以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫