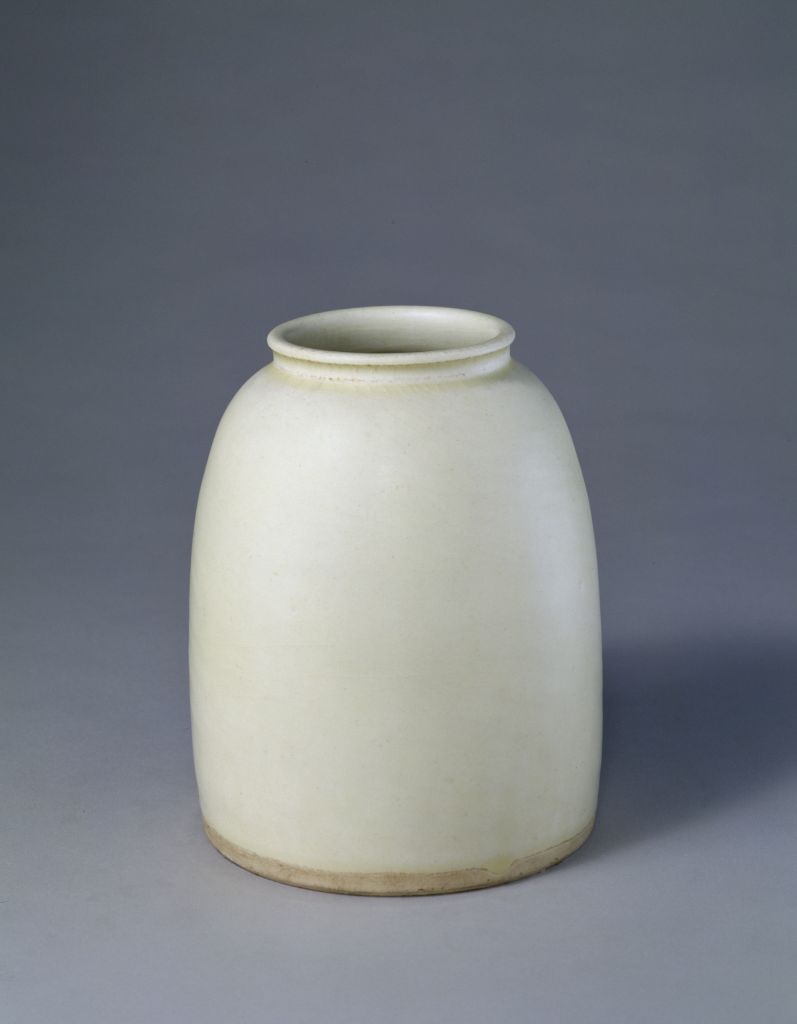

【白釉罐】

新00039093

文物号即馆藏文物的登记号,是每件文物唯一标识,不会重复使用。文物名称是编目人员根据文物特征进行的定名,在展示利用时,可能会根据最新研究成果或便于观众理解的角度进行适当调整,与《藏品总登记账》上的名称和类别有所不同。

白釉罐,隋,高19.2厘米,口径9.7厘米,底径15.2厘米。

罐唇口,无颈,溜肩,肩下垂直至足,平底无釉。胎骨呈白色,较为厚重。内外施白釉,外壁施釉不及底。釉薄而匀净,纯白无瑕,布满细碎开片纹。底后刻“元和宝用丁亥年造”款

罐体造型饱满端庄,优雅古朴。

白瓷虽然在北朝时期已经开始出现,但真正烧制成功则在隋代。与北朝相比,隋代白釉瓷器的烧制工艺技术有了长足的进步。从隋大业四年(608年)李静训墓出土的一批白釉瓷器看,较之北齐武平六年(575年)范粹墓出土的白瓷,釉质已有较大提高,全不见早期白瓷白中闪黄或闪青的痕迹。如果以北齐范粹墓出土的初期白瓷为起点,到隋李静训墓为止,历时33年,白瓷的烧制技术终于成熟。

罐唇口,无颈,溜肩,肩下垂直至足,平底无釉。胎骨呈白色,较为厚重。内外施白釉,外壁施釉不及底。釉薄而匀净,纯白无瑕,布满细碎开片纹。底后刻“元和宝用丁亥年造”款

罐体造型饱满端庄,优雅古朴。

白瓷虽然在北朝时期已经开始出现,但真正烧制成功则在隋代。与北朝相比,隋代白釉瓷器的烧制工艺技术有了长足的进步。从隋大业四年(608年)李静训墓出土的一批白釉瓷器看,较之北齐武平六年(575年)范粹墓出土的白瓷,釉质已有较大提高,全不见早期白瓷白中闪黄或闪青的痕迹。如果以北齐范粹墓出土的初期白瓷为起点,到隋李静训墓为止,历时33年,白瓷的烧制技术终于成熟。

撰稿人:王健华

开片

开片本为瓷器釉面的一种自然开裂现象。开裂的原因有二:一是器物成型时坯泥沿一定方向延伸,影响了分子的排列;二是坯、釉膨胀系数不同,焙烧后冷却时釉层收缩率大。后来人们掌握了开片的规律,开片即被利用作为一种釉面装饰。隋代白瓷上的开片尚属自然开裂,还未形成人为性的装饰。

白瓷

青瓷和白瓷的区别在于胎釉中含铁量的多少,如果含铁量下降到1%以下,就能烧成白瓷。成熟白瓷的出现大约在隋代,它比青瓷的出现晚约四百年。白瓷的烧制成功标志着制瓷工艺的进步,它为元、明、清彩瓷的出现奠定了基础。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫