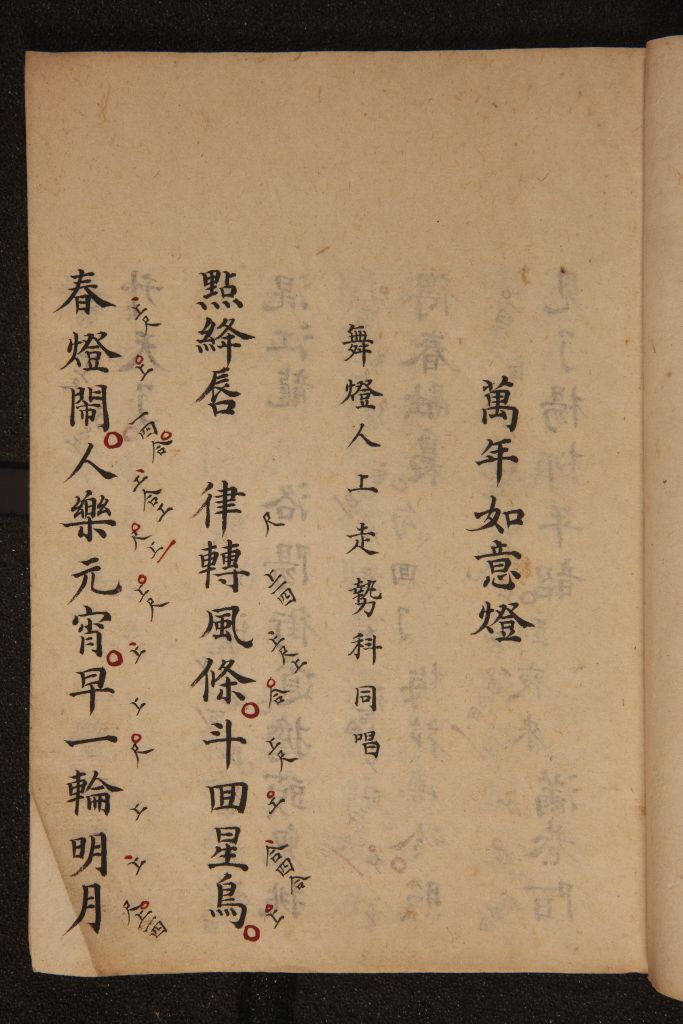

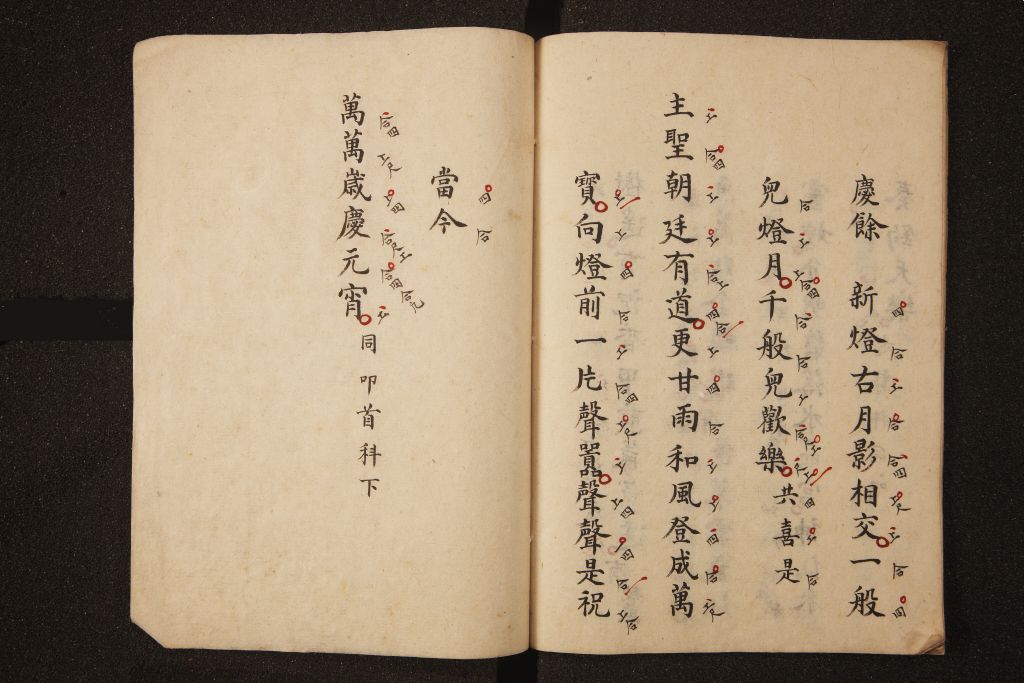

《万年如意灯》又名《上元承应大舞灯曲》、《大舞灯曲》。本剧为清宫廷元宵节期间承应时舞灯人的唱词。此本所用曲牌有“点绛唇”、“混江龙”、“油葫芦”、“天下乐”、“哪叱令”、“鹊踏枝”、“寄生草”和“庆馀”。

本剧主要内容为歌颂元宵喜庆时城市街景,“满巷陌珠光萦绕”,“玉街里火树,排成的驾海桥,这壁厢灯市上香车杂沓,那壁厢灯楼下竹马嬉遨”。学子月下读书,“银蟾未上碧寥寥,排开黑暗将人晓,灯王证位如来号。车家儿诵读劳,刘季孙刚圣卯,无他只好萤来照”,等等。《庆馀》颂祝节日欢乐,朝廷有道,圣主万万岁,词云:“新灯古月影相交,一般儿灯月,千般儿欢乐。主圣朝廷有道。更甘雨和风登成万宝,向灯前一片声嚣,声声是祝当今万万岁,庆元宵。”

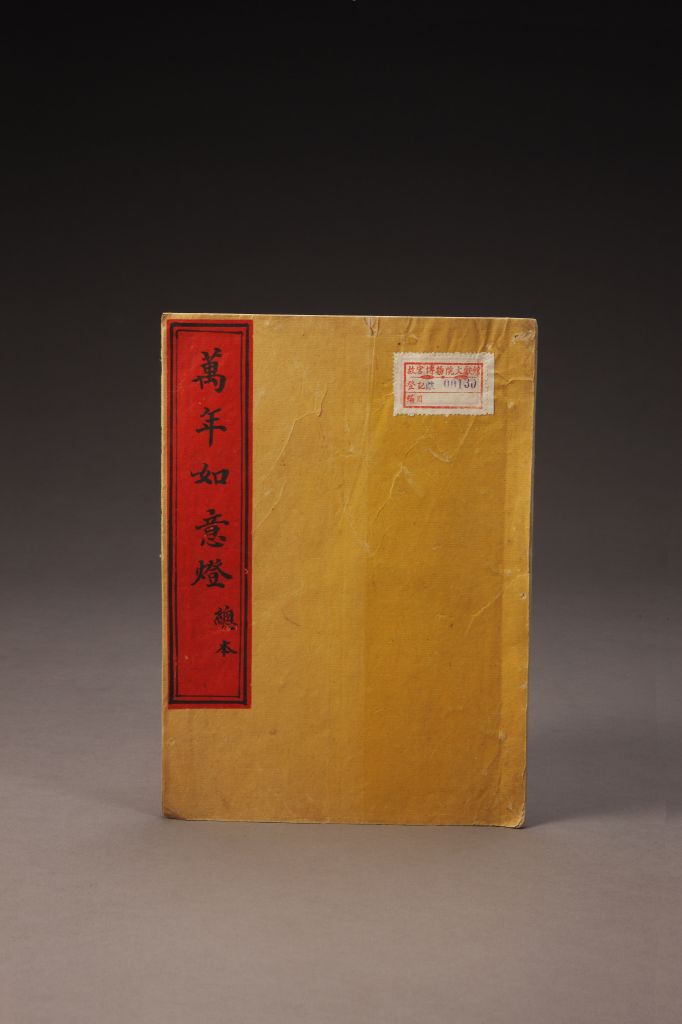

总本

即戏剧的总剧本,包括每个角色的上下场、对白、唱词、简单动作等,一般供执行排演的人员使用。总本也是安殿本用本之一,供皇帝审批剧本和帝后看戏时阅览,以了解剧情。

昇平署

昇平署是清代宫廷戏曲承应及管理机构,其前身为南府。清道光七年(1827年),由于宫廷戏剧活动日渐衰败而大量裁减人员,并改称此名,但习惯上有时仍称南府。其隶属于内务府,设总管1人,首领4人。下设钱粮处、档案房、中和乐。清末咸丰皇帝和慈禧太后喜好戏曲,遂又大批挑选民籍学生入宫,四大徽班中的很多著名演员都兼充昇平署教习和学生,内学、外学和本家成鼎足之势,戏曲活动空前繁荣。南府和昇平署收集整理了大量的戏曲剧本,培养了大批优秀演员,促进了京剧剧种的形成,推动了戏曲艺术的发展。

昆腔

昆腔:又名昆山腔,是明代最重要的戏曲声腔。它是南戏流经江苏昆山一带,与当地语音及民间音乐相结合的产物,经过昆山音乐家顾坚的改进,至明初遂有昆山腔之称。明代著名的戏曲音乐家魏良辅对昆山腔发展和提高有过重大贡献,后人将其奉为“昆腔之祖”。魏良辅与志同道合的乐师、曲师合作,从清唱入手,吸收海盐、弋阳诸腔加以融化、发展,创出清柔婉折的水磨调。伴奏乐器兼用笛、管(箫)、笙、琵琶等。传奇作家梁辰鱼得到魏良辅的合作,用改革后的昆腔创作传奇《浣纱记》,推动了昆腔的传播。

昆腔在发展过程中与当地语言、音乐结合,成为地方化的昆腔,如北方的北昆;南方的苏昆、湘昆、川昆等,形成昆腔系统。此外,昆腔在近百年来又对京剧、川剧、婺剧、湘剧、祁剧、赣剧、桂剧、柳子戏、山西上党梆子和广东正字戏等剧种有过重大的影响,许多剧种至今仍保存着昆曲的剧目、唱腔和器乐曲牌。

上元

道家解释宇宙分为天、地、水三界,分别以天官、地官、水官掌管。到北魏时以三官配三元节,农历正月十五日定为天官诞辰,为上元节,七月十五日地官诞辰为中元节,十月十五日水官诞辰为下元节。

上元承应

上元承应:农历正月十五日是上元节,民间多称元宵节。一般有张灯、吃元宵、猜灯谜、踩高跷等活动。汉代宫廷已有张灯记载,以后历代相沿。清宫廷也依民俗张灯,正月十五日及前后两天是节日高潮,至正月十八日出灯。帝后晚膳中均有“元宵一品”。乾隆年圆明园放烟火,上元前后三天承应戏剧。上元前一日承应的剧目有《景星协庆 灯月交辉》、《悬灯预庆》、《捧爵娱亲》、《嘉夜戏游》、《赓歌拜舞》、《天桥幻渡》、《挟客观灯》、《村社酬神》、《月宫耀彩》、《学士传觞》和《行营享士》等。上元日承应的剧目有《东皇布令 敛福锡民》、《御花献瑞》(又名《御苑献瑞》)、《紫姑占福》、《万花向荣》、《太乙感应》、《青藜显异》、《杭城元夜》、《才女出奇》、《玩灯走桥》、《摸钉步月》、《臣民欢共》、《福喜攸同》、《五祖降神》、《村民学艺》、《三元赐福》、《诚献花灯》、《朝元偷谱》、《酒肆传名》、《河东狮吼》、《好梦成虚》、《延庆瞻礼》、《还金积德》、《金吾驰禁》、《上国观光》和《繁禧懋锡》等。上元后一日承应剧目有《海不扬波 太平王会》和《良缘游阻》等。

元宵

本义为上元节之夜。由于此夜民间习俗喜吃汤圆,后乃把汤圆称为元宵,更把上元节称为元宵节。汤圆,先秦已有类似食品,唐代称面茧,宋时称“圆子”或“团子”,当时已很盛行,有合家“团圆”之意。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫