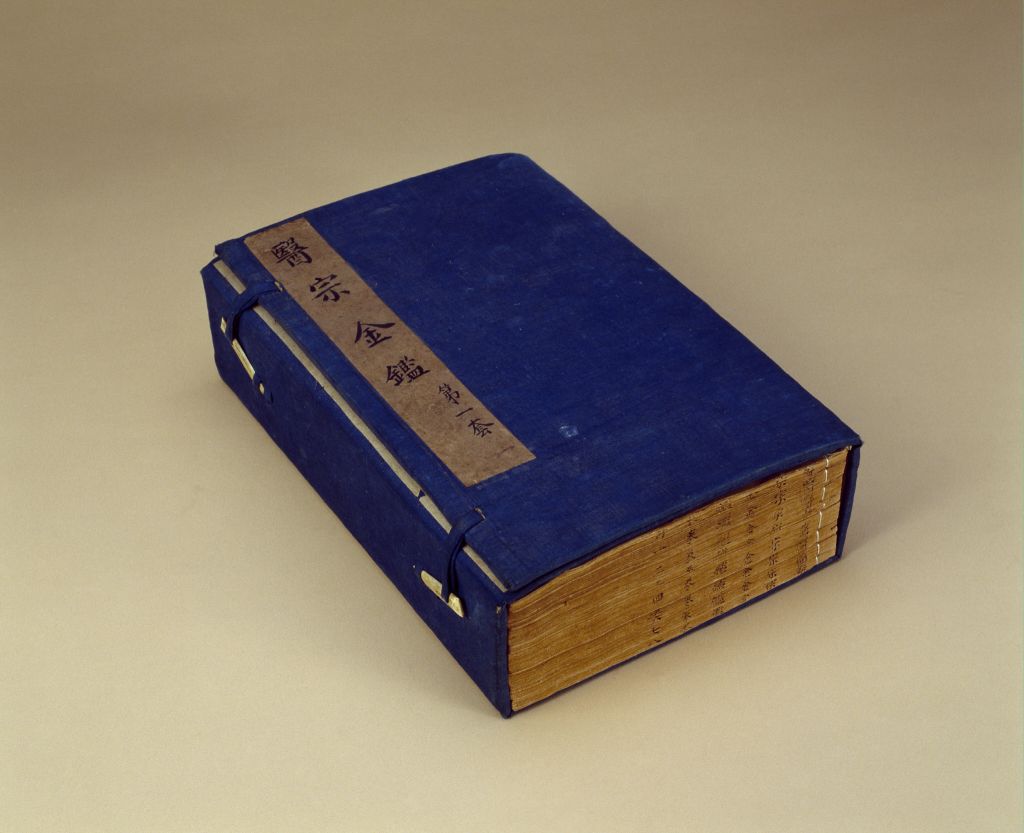

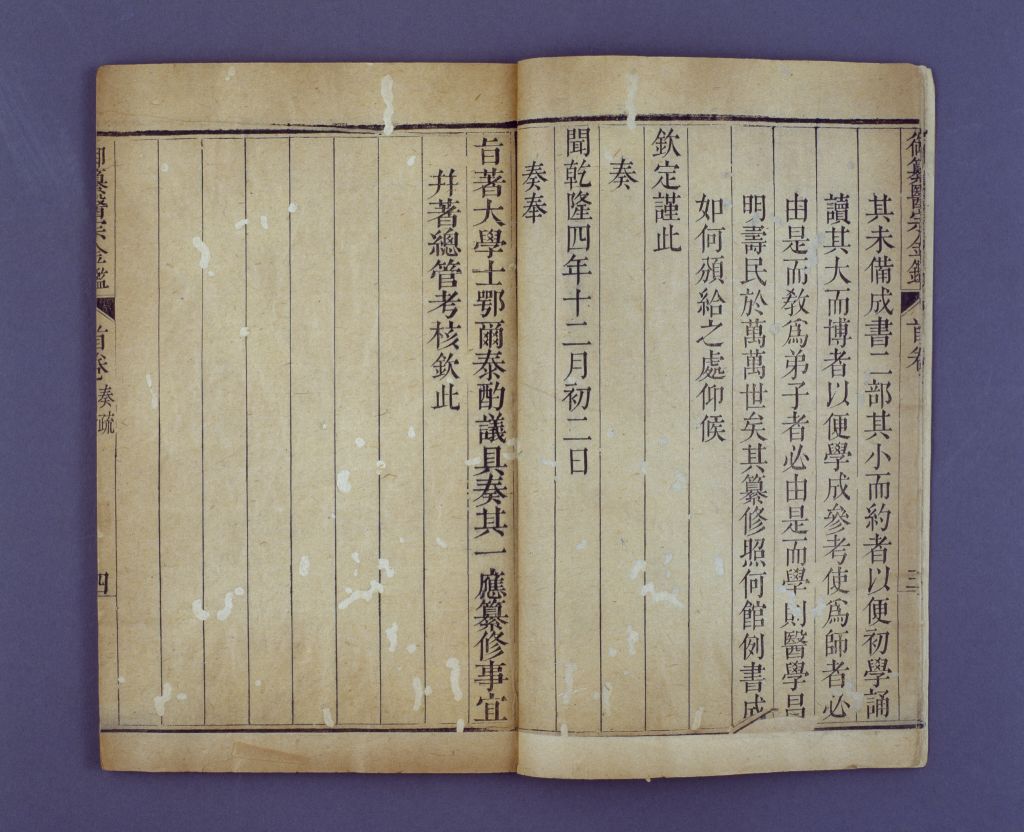

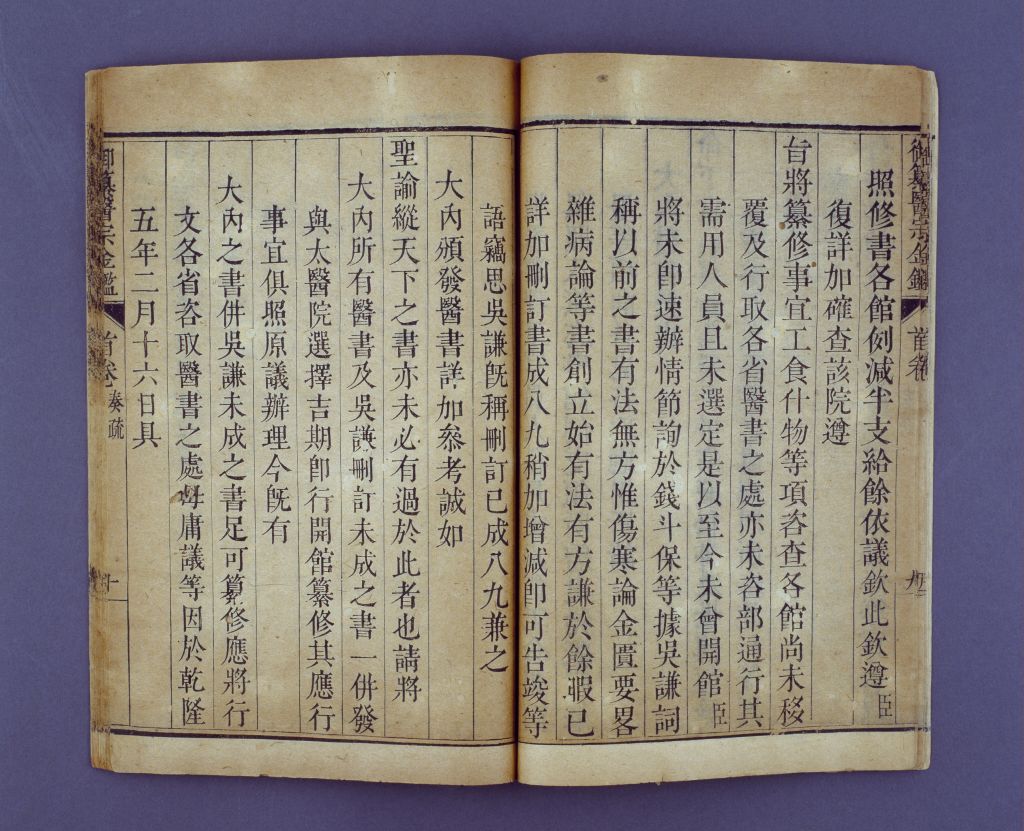

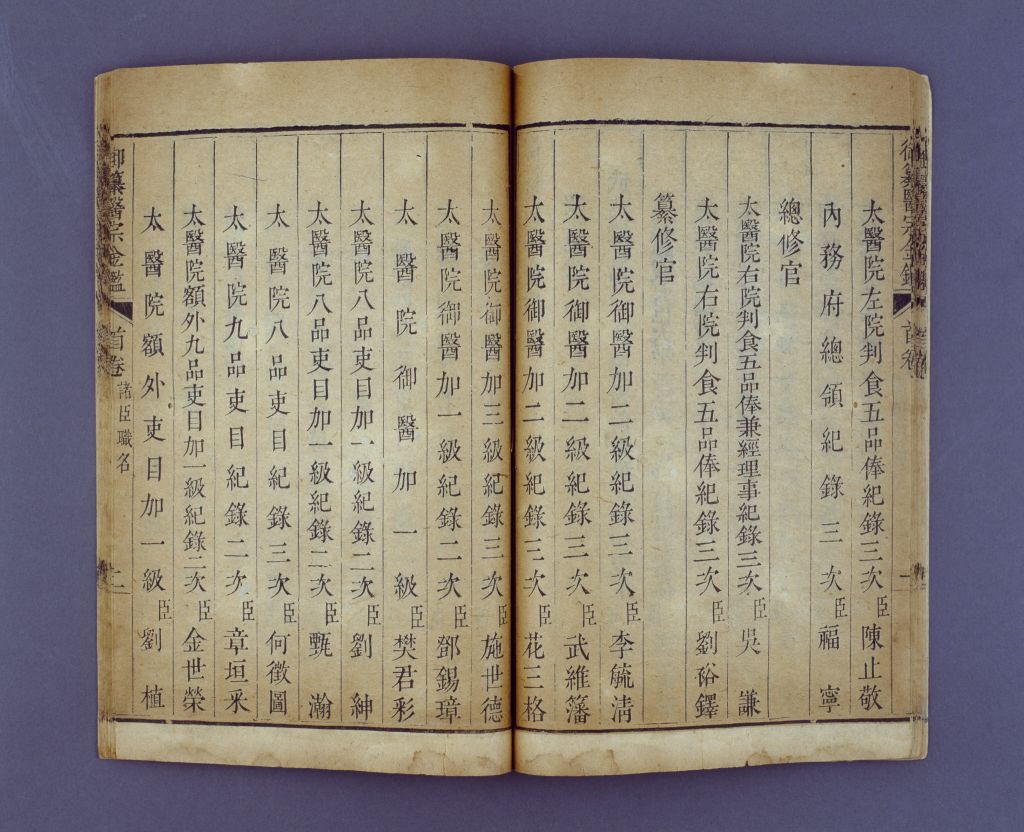

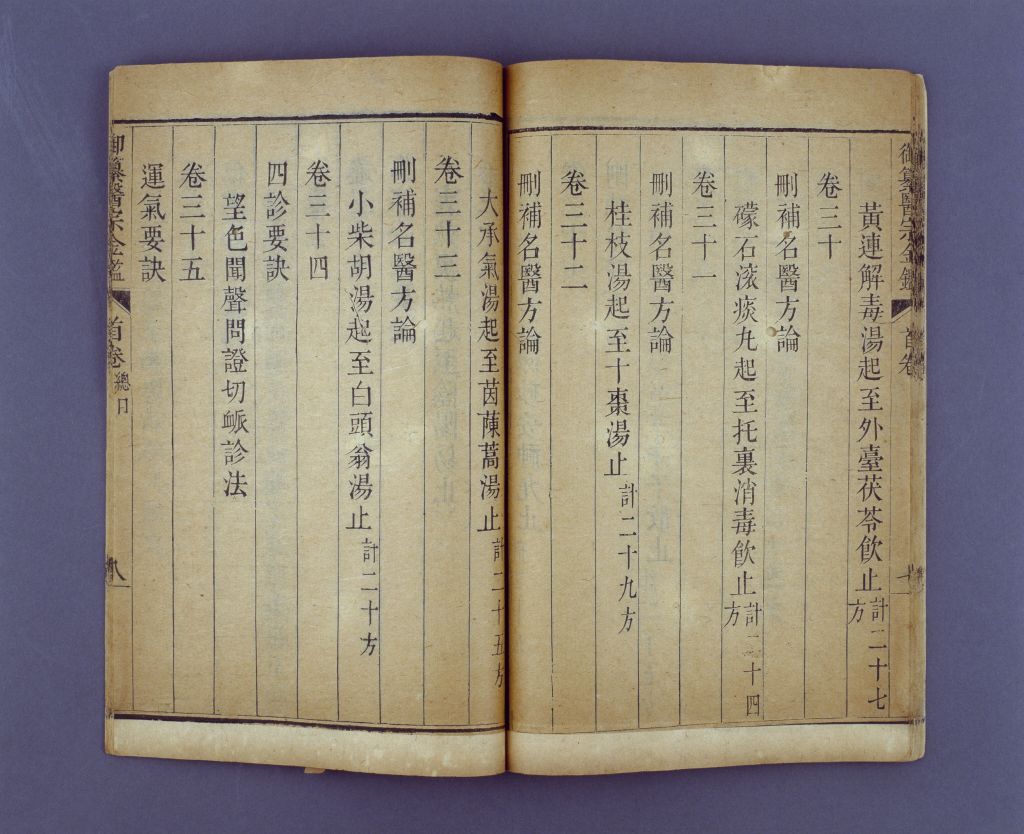

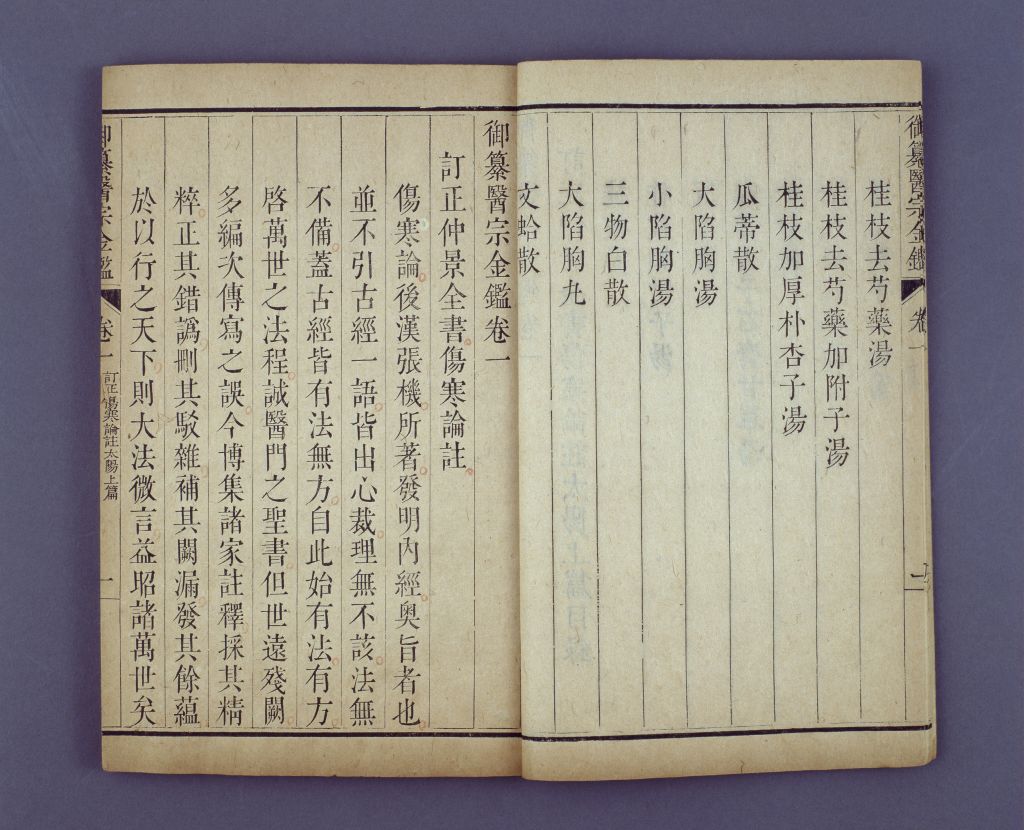

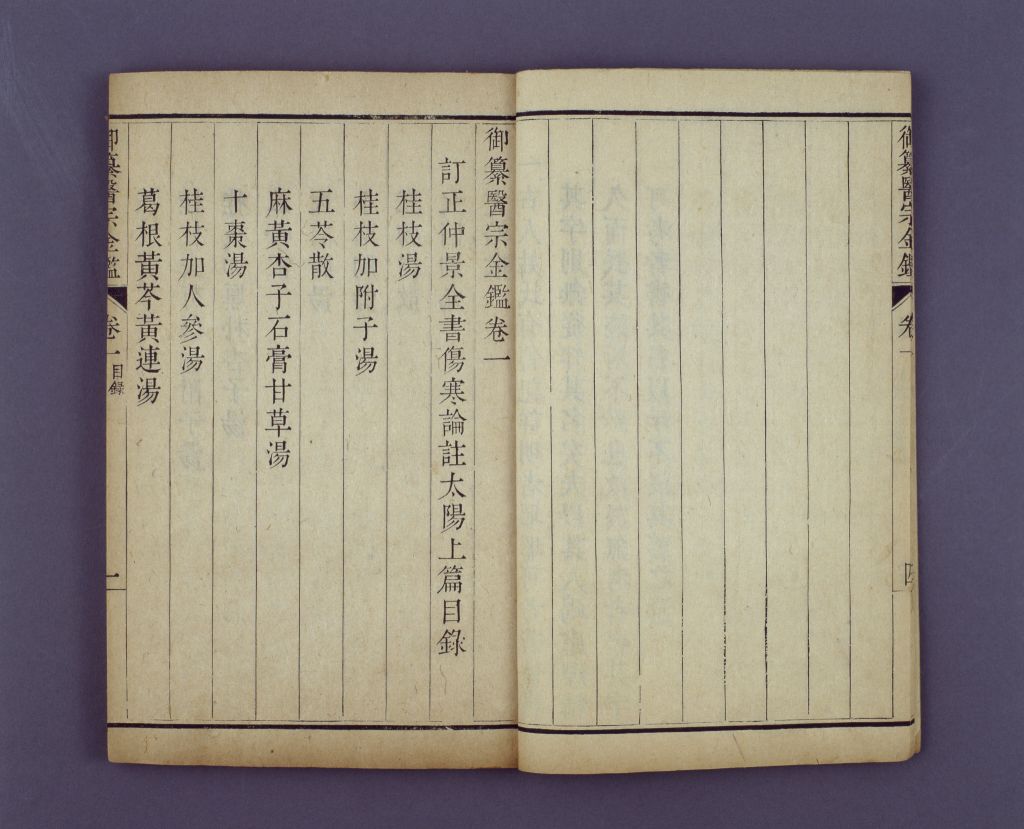

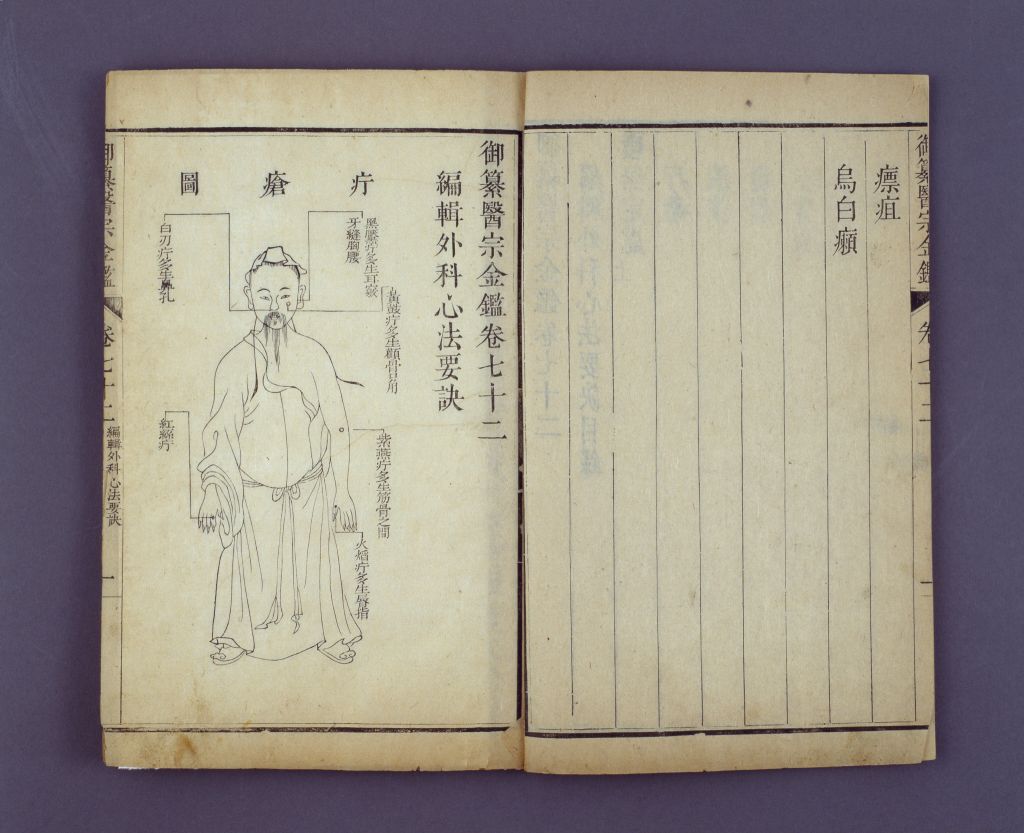

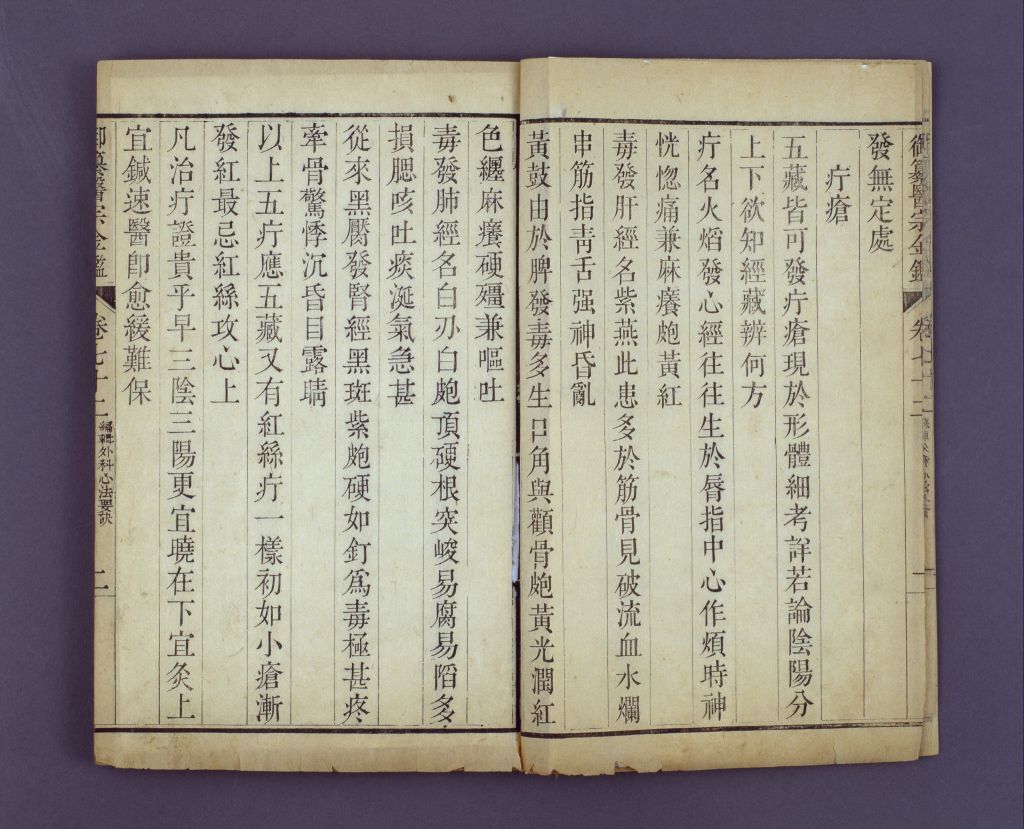

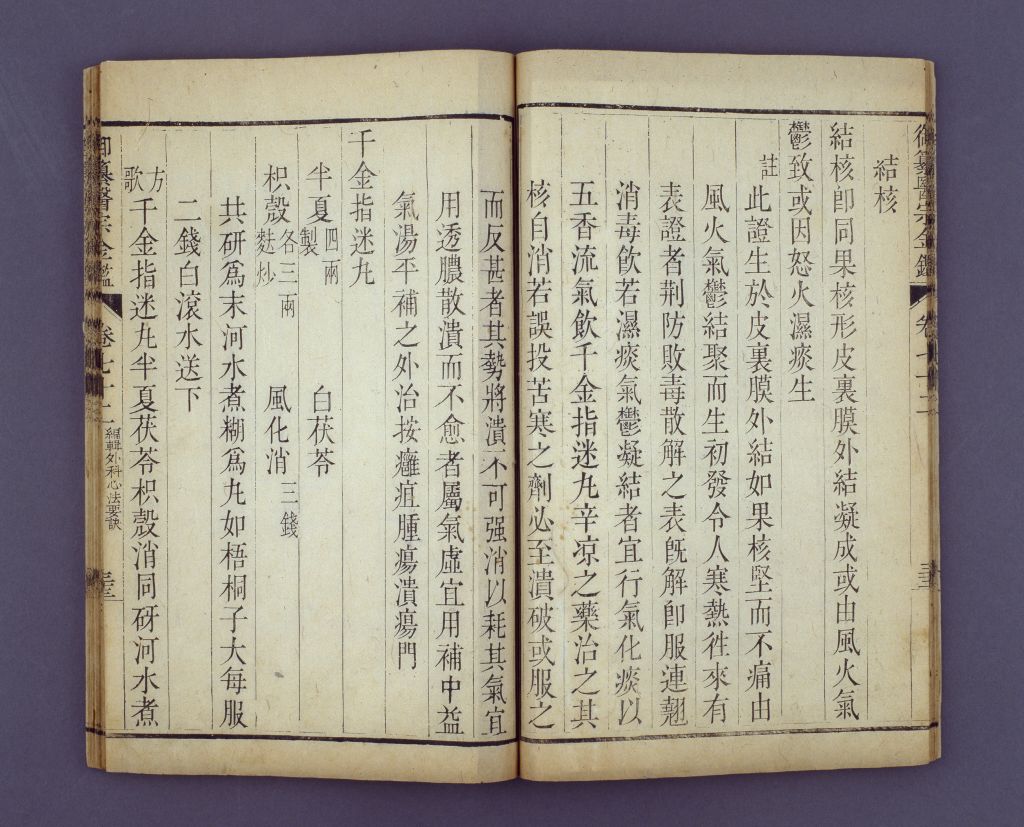

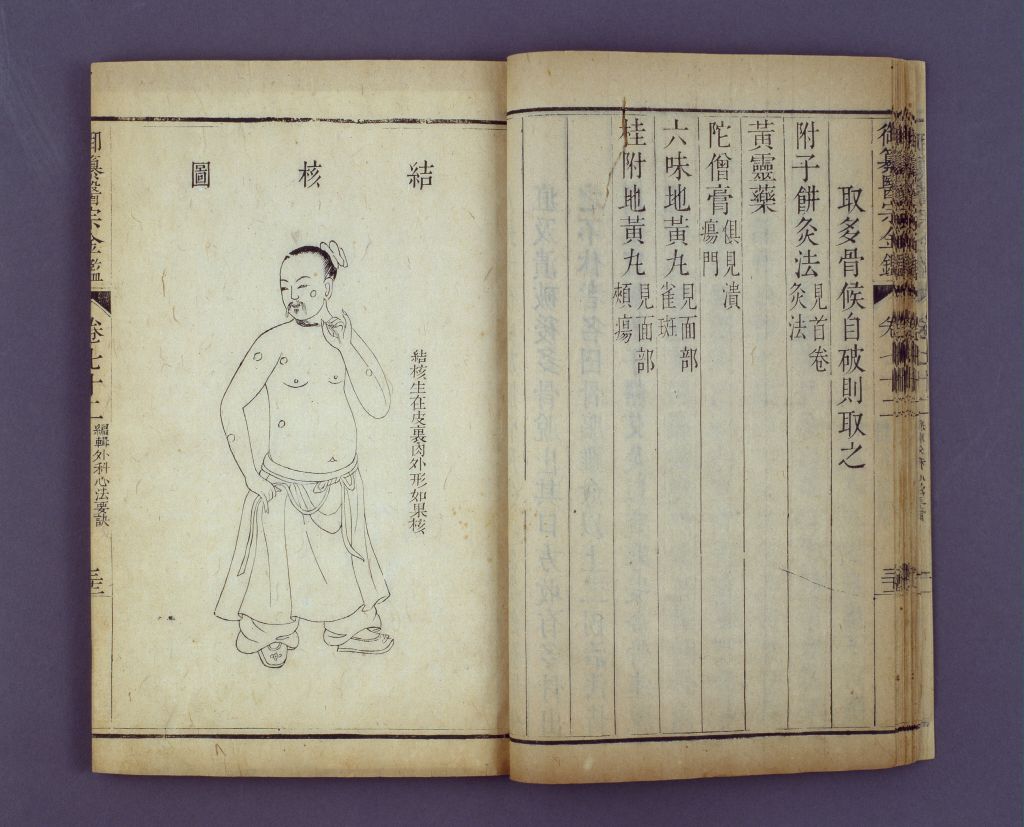

乾隆四年(1739年)鄂尔泰、吴谦等奏请发内务府医书,包括地方官或购或抄的各地和私家秘藏与世传经验良方及私人献者,采其精粹,分门别类,汇为一编。乾隆帝允奏,敕令吴谦、刘裕铎等为总修官编纂医书,于乾隆七年完成,凡70册,首卷有乾隆四年、五年鄂尔泰等奏疏,次为乾隆七年弘昼等进书表文、凡例、纂修诸臣职名表等。此书共收医书15种,内容依次为《订正伤寒论注》、《订正金匮要略注》、《删补名医方论》、《四诊要诀》、《运气要诀》、《伤寒心法要诀》、《杂病心法要诀》、《妇科心法要诀》、《幼科心法要诀》、《痘疹心法要诀》、《种痘心法要旨》、《外科心法要诀》、《眼科心法要诀》、《刺灸心法要诀》、《正骨心法要旨》,钦定嘉名《医宗金鉴》。

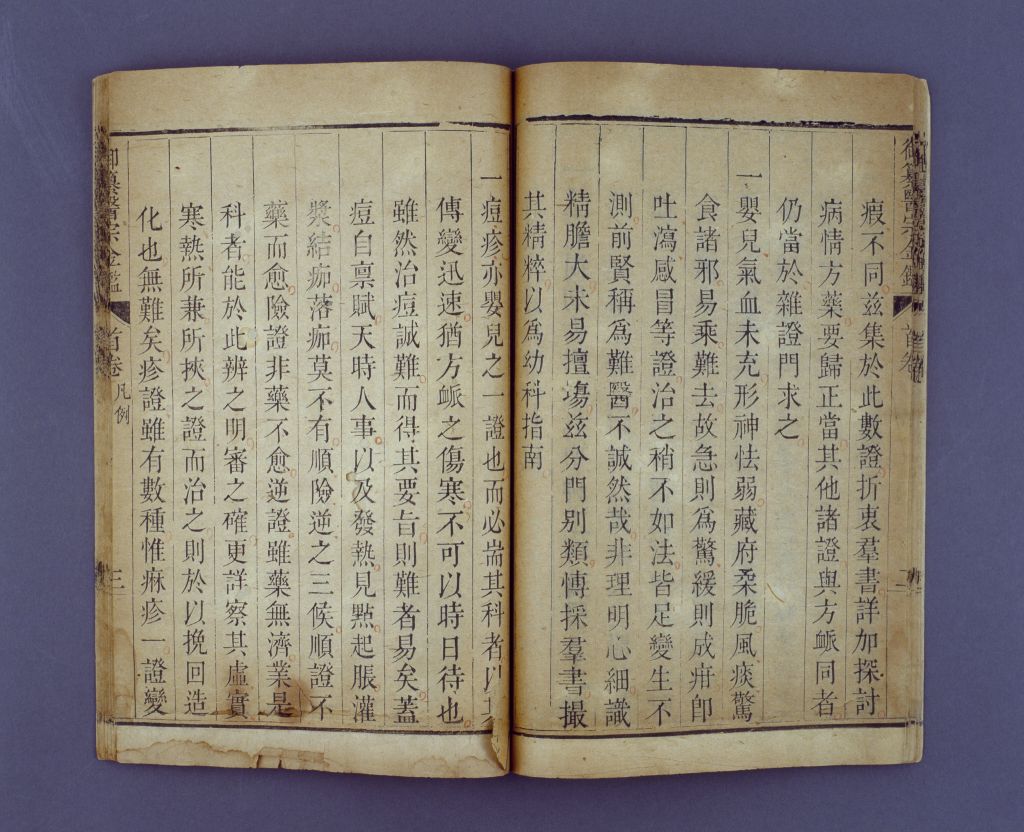

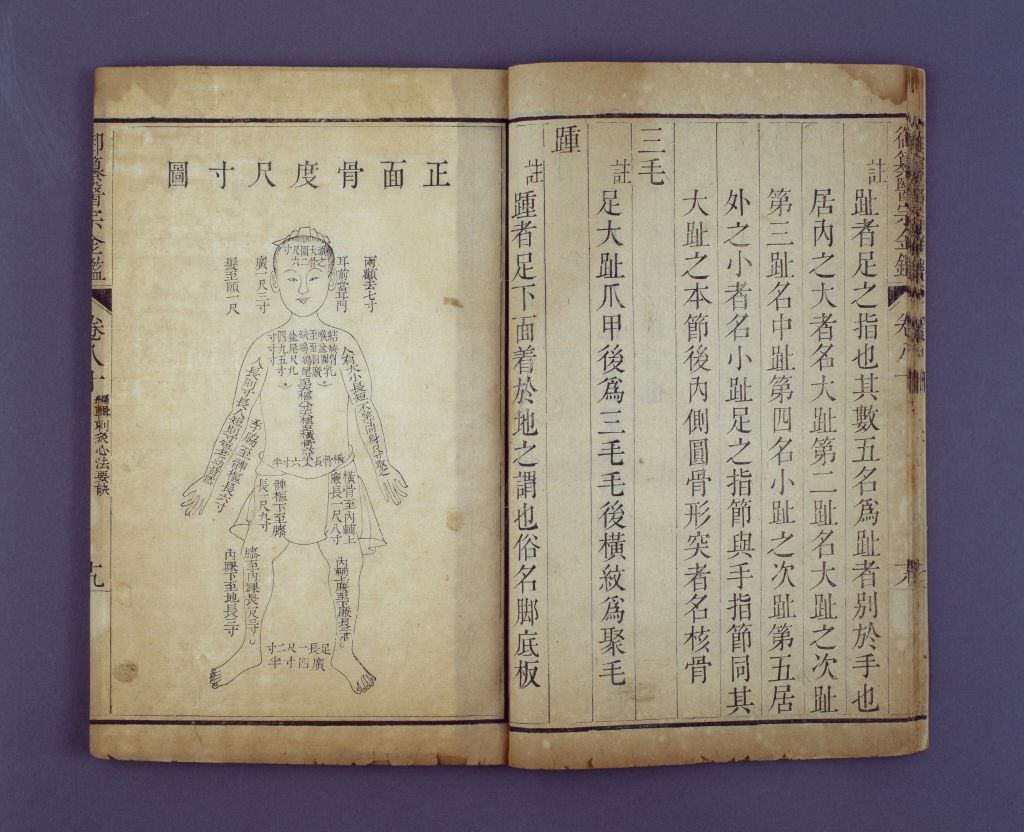

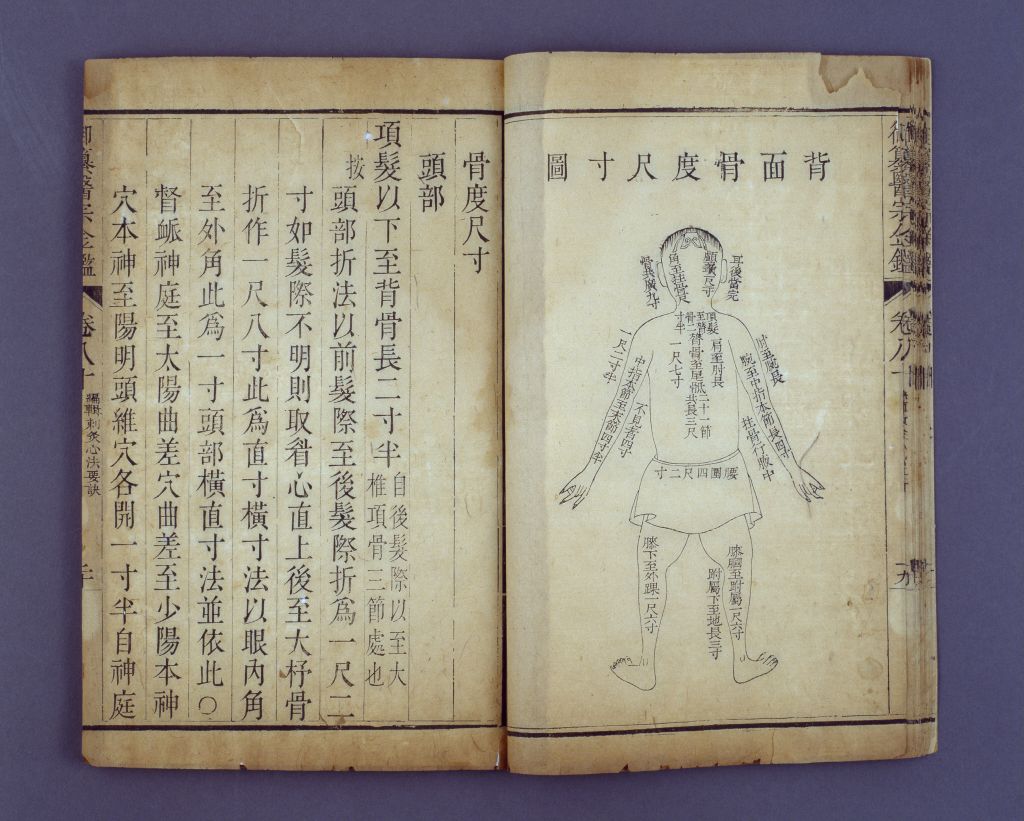

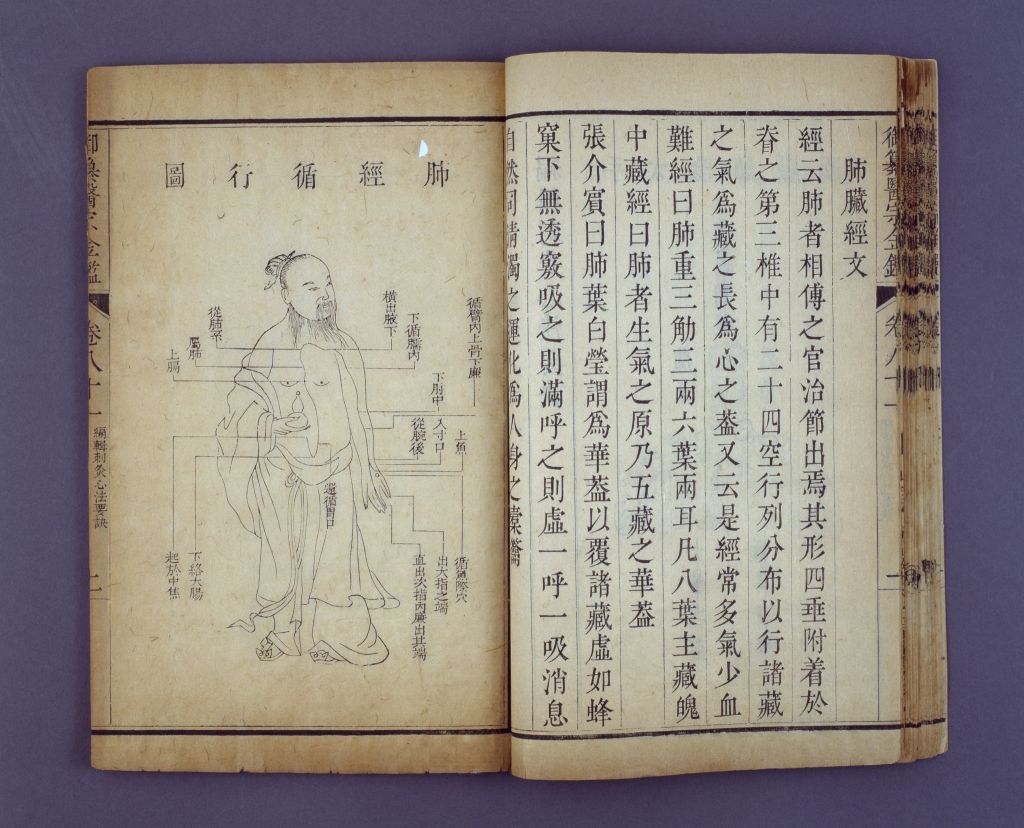

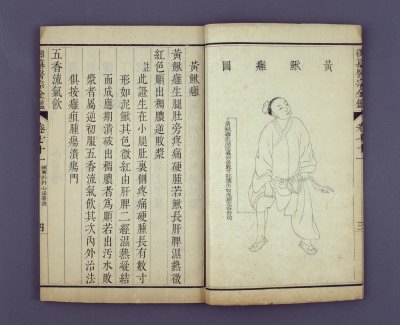

本书对医学经典著作《伤寒论》、《金匮要略》二书进行了考订、修正、纠讹、补漏、注释诠解,对中医的辨证、诊断、经络、脉象、针灸、运气、方剂、药物等学说均分门聚类,加以系统的论述。对内、外、儿、妇、正骨等病症及治疗方法均予详尽解说。方论大多归纳成诀并加以注释,便于记忆诵读。书中附有大量插图,以便于读者领会。该书内容丰富实用,取材全面,论证周详,将中国传统医学的基本理论、临床经验加以整理和总结。清代太医院将此巨著定为教科书,至今仍为中医学习的必读典籍。

吴谦

吴谦(生于康熙年间),字六吉,安徽歙县人。官至太医院院判,供奉内廷,屡被恩赍。乾隆四年(1739年),高宗敕太医院修医书,由吴谦、刘裕铎为总修官,主持编纂《医宗金鉴》。

武英殿

白口

我国古代雕版印刷的书,只在纸的正面印刷,中间有一空行,在此对折而成一张书叶,书叶中缝称为书口,亦可称版口或版心。其作用,一是用于对折书页,二是格内经常刻有书名、卷次、页码、字数、刻工姓名和出版处。在书口近上下两端处印有】形符号,称为鱼尾,上鱼尾上面的空格和下鱼尾下面的空格叫象鼻,以其形状相似而得名。象鼻中空的,即称为白口,是古代印书的一种版式。

鱼尾

线装书的书口款式之一。其标志为书口中缝刻的鱼尾形符号“【”,常刻在书口上节或下节的四分之一处,体黑者称“黑鱼尾”, 体白者称“白鱼尾”。同页上下节有两个鱼尾的称“双鱼尾”,只在书口上边刻一个的称“单鱼尾”。

单鱼尾

在书口中缝刻的鱼尾形符号,称鱼尾,常刻在书口上节或下节。只在书口上边刻一个鱼尾称单鱼尾。

四周双边

书版一般用四周的界线围成,界线又称边栏,简称边。四周界线只画一道粗墨线者称单边。在粗线之内又附一道细墨线者称双边。上下两边没有细线、仅左右两边有细线者,称为左右双边。上下左右全有细线者,即称四周双边。

鄂尔泰

鄂尔泰(1677—1745年),满洲镶蓝旗人,雍正朝重臣,长期治理云、贵、广西三省事务。对安抚西南诸少数民族,推行“改土归流”起了重要作用,被雍正帝评价为“功迹实非寻常可比”。乾隆初,受遗命与张廷玉等辅政,总理事务。授军机大臣,封三等伯,加太保、太傅,赐号襄勤,是乾隆皇帝以诗为纪、终身怀念的“五阁臣”之一。卒谥文端。著有文集《西林遗稿》、诗集《文蔚堂诗集》等。

内务府

全称“总管内务府”,是清代掌管皇家事物的最高管理机构。始设于清初。顺治十年(1653年)六月裁内务府,改设十三衙门。顺治十八年(1661年)废十三衙门,重设内务府。康熙十六年(1677年)内务府初具规模,下设七司三院:广储司、都虞司、掌仪司、会计司、庆丰司、营造司、慎刑司、上驷院、武备院、奉宸苑,其职能与国家机构中的六部相对应。另有分支机构一百三十余处。

弘昼

弘昼(1711—1765年),清世宗第5子。雍正十一年(1733年)封和亲王。十三年(1735年)领办理苗疆事务。高宗即位,曾预议政。以行为不检,屡受高宗申斥。著有《稽古斋全集》。

钦定

凡皇帝亲自裁定的事项为钦定。

太医院

官署名。汉代以来为九卿之一的太常属官。唐、宋时期在太常寺设太医署或太医局,辽北面官中也设有太医局,金始称太医院。元代太医院为独立机构,掌医疗、制奉御药物。明代太医院分有十三科。清代太医院设于顺治元年(1644年),沿用明太医院旧址,位于正阳门以东的东交民巷内。清代太医院掌考医治之属,并供御医,主要为帝后妃嫔、皇子公主等皇室人员治病、配药,分有大方脉、小方脉、伤寒、妇人、疮疡、针灸、眼、口齿、正骨九科,下设御医、吏目、医士等员属,各专一科,分班侍值,有内廷与外廷之分,又有教习厅,培养宫廷医务人员。清代太医院的官吏与医务人员均为汉人,乾隆时特简满族大臣一人管理院务。太医院药材的来源主要有四个方面:1.征收各省出产的药材;2.京城老店配料;3.地方“土贡”;4.外国馈赠或海关进口。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫