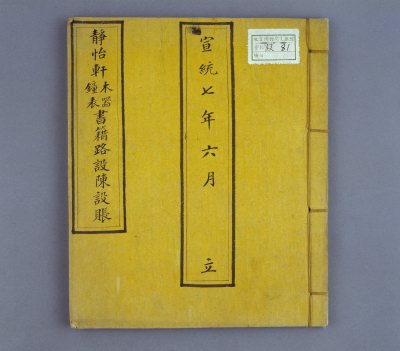

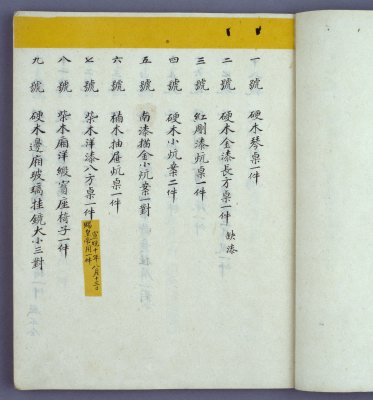

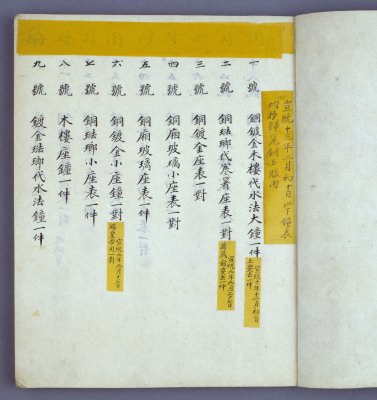

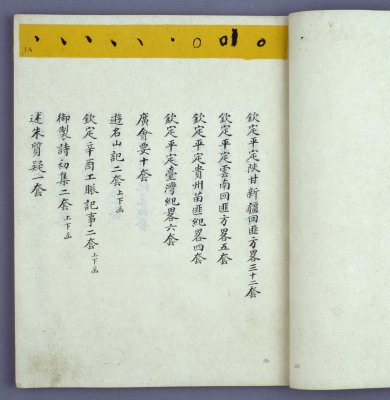

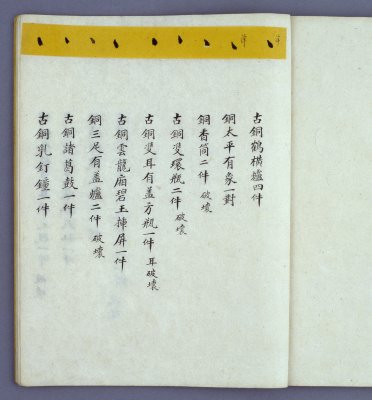

静怡轩是故宫内廷西侧建福宫花园内的主体建筑之一,轩内收藏有各类器物珍玩。此档是现存静怡轩的数件陈设档案之一,签题“宣统七年六月立”,内容包括钟表、木器、书籍、路设4部分,各部分之间以空白页相隔。钟表有铜镀金木楼代水法大钟、硬木厢洋金百式格座表、木楼座钟等19件,依次编号;木器有楠木陈设格、宫扇、天地球等110件,均有编号;书籍有宋版《春秋》、明抄本《两汉诏令》、清列朝《御制诗文集》等180余种,加上清本之复本,共240余部,均无编号;路设有古铜鹤横炉、铜太平有象、古铜诸葛炉等13件,无编号。档册中间或贴有黄纸浮签,上书“宣统×年×月×日 上要去 安××殿”等字样,标明其去向。

民国十二年(1923年),一场大火将建福宫花园包括静怡轩化为灰烬,此件文献中所记载的器物、书籍等亦毁于其中,此档册便成为历史的记载及见证。

静怡轩

静怡轩,面阔五间,进深三间,三卷勾连搭式屋顶,周围廊,前檐出抱厦三间,左右有游廊与前矮垣相接,自成体系。西侧游廊在这里既作为静怡轩院的西院墙,又辟垂花门与花园相连,使静怡轩作为建福宫的寝宫,既不能离开轴线,又与花园相连。这种宫苑相间的布局手法,在此运用的十分得当。 静怡轩在东一路建筑中属体量较大的一座,由于它采用三卷勾连搭式的屋顶,而不是像庑殿顶、歇山顶有高高的正脊,因此虽然占地面积较大,但并没有建筑高突的感觉。相反三卷勾连搭式的屋顶,曲线优美坡度平缓,作为园中之寝,其建筑形式又与园林建筑相和谐,也是宫殿区有别园林区的一种过度形式。 静怡轩被视为建福宫的寝宫,是乾隆皇帝为守制所居而建。然“当年结构意,孤矣不堪思”,乾隆为皇太后守制时未能在此居住,不能遂初葺之意而发忧伤之感。在伤感之中,又感慨“城市人烟遮倍常,只有静怡犹凉爽”,曾有两年的时间在这里避暑,亦不曾作诗,以体验“意静身则怡”的意境。

内府抄本

明清宫廷里设有专人抄书,均用朱丝界格,工楷缮写,所抄的书称“内府抄本”或“内府写本”。

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

内廷

广义即为宫廷。紫禁城范围内可统称内廷或大内。狭义讲即为宫廷后部帝后生活区。

建福宫

建福宫,面阔三间,卷棚歇山顶,黄琉璃瓦绿琉璃瓦剪边,带周围廊。前檐廊左右与抄手游廊相接,左右廊可通至第二进院。室内明间为宝座,东西次间为休憩之处。室内装修为金漆描绘,紫禁城建筑中甚为少见,堪称精品。乾隆皇帝赞其建筑“俭朴而不至陋,环境幽雅而匪遐。”

水法

在一个齿轮的长轴上固定一个透明的螺旋形玻璃柱,在机械带动下转动起来看似流水,人们通常把这个装置称之为水法。在古钟表中每根水法齿轮之间传动比都是一,也就是说每根水法的转速都相同,它们的形状大小、齿形、齿数都是一样的。由于玻璃柱的螺旋纹的密度、方向、装配排列形式不同及钟上表演的需要,水法可以有多种形式的组合,以营造出平流水、喷泉式流水及瀑布式流水等各种流水景象的不同效果。

硬木

中国传统习惯中将明清以来用于制作高档家具的木材统称为硬木,包括紫檀、黄花梨、红木、鸡翅木、铁梨、乌木等,硬木以外可做家具的木材则称为柴木。

楠木

楠木产自我国四川、云南、广西、湖北、湖南等地,为常绿乔木,高十余丈,叶为长椭圆形。传说这种木材水不能浸,蚁不能穴,南方人多用作棺木或牌匾。楠木美观,但不如硬木华丽。

太平有象

中国古代传统的吉祥形象。常作象背托宝瓶,寓意天下太平、五谷丰登。

黄纸

又称黄麻纸。即以本色麻纸染以黄檗(又称黄柏,芸香科落叶乔木,皮中有生物碱-小柏碱,既是染料,又是杀虫防蛀剂)树汁而成。古代素以黄色为贵,自魏晋至唐宋时期,染黄纸最为盛行。黄纸多用于写经,也是皇帝书写诏书的常用纸张。科举甲科进士及第者的名单均用黄纸书写,固有“黄甲”、“金榜”之称。殿试时皇帝用黄纸书写而发布的文告又称“黄榜”。近年来在我国敦煌石窟发现的写经大都为黄纸,于此可见我国染纸加工技艺历史之悠久。

浮签

书本或文稿内随文粘贴的纸条,上书批注修改或其它需要说明的文字。一般以点粘的方式粘住签条的上端,下端平摆浮搁,既可掀起而不遮挡书中文字,也便于随时揭去。

图书馆

图书馆

视听馆

视听馆

故宫旗舰店

故宫旗舰店

全景故宫

全景故宫

v故宫

v故宫