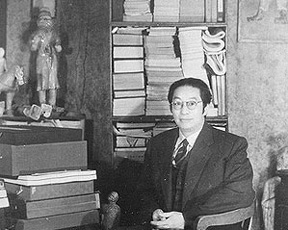

父亲的书斋

---郑振铎和陶俑

---郑振铎和陶俑

郑尔康

从我记事那天起,就总是把父亲和他的藏书联系在一起,然而,大约在40年代后期(47、48年间),在他那本已书满为患的书斋里忽然又平添了大量充满泥土气息的陶俑。一时间,书架顶上、桌上、乃至地上,到处摆满了泥人、泥马和泥房子之类被称作“明器”的东西。鸡、牛、猪等十二生肖俑都长着人的身子,十分有趣;手牵骆驼的胡人俑高鼻子,深眼窝,留着大胡子;肌肉发达、横眉怒目的力士俑威风凛凛,令人生畏;还有几十个席地围坐的女俑,持着各自的乐器,又有仿佛在她们的音乐声中翩翩起舞的舞蹈俑,形态各异,栩栩如生……,它们个个形象生动,千姿百态,呼之欲动。这间书斋不仅引起邻居和亲友们的好奇,大家都要找个机会来“猎奇”一番,对孩子们更是充满了神秘和虚幻,甚至还带有一些恐怖色彩。有时,当夜幕降临,我怀着一种恐惧而又好奇的心理,约了几个小伙伴从窗外向书斋内窥视。倘若月色皎洁,你就会发现在朦胧的月光中,这些泥人、泥兽似乎都活了,个个神采奕奕地手舞足蹈起来,有的好象还冲着你发笑。这时,有人要是恶作剧地怪叫一声,我们这些小“探险家”们就立刻吓得各自逃回屋里,紧紧把被子蒙在头上,久久不敢出声。但事后又觉得“很有趣”,于是又相约再来一次“探险”。据父亲说,他自己也曾在睡梦中被这些突然活了起来又张牙舞爪地扑向他的陶人陶兽惊醒,吓出一身冷汗来。父亲收集陶俑和他藏书一样,不单单是学术研究的需要,在40年代的动荡时期,他突然大量地集俑,还有更重要的原因,那就是为了使这些祖先留下的珍贵艺术遗产不致流失异邦。他当时曾对一位不解于他此番举动的朋友说:“你大概很奇怪吧!最近几个月,上海古董市场从北方涌现出不少古明器陶俑,外国人收买了很多,古董商人也纷纷收购盗运出国。为了减少这批珍贵文物流出国外,所以我尽量收购一些,经济上已是掘空了。”这一番话道出了一个爱国知识分子的拳拳之心,赤子之情,听者不禁为之动容。当时我虽还不太懂事,但总觉得父亲是在做一件崇高而又伟大的事情,崇敬之情油然而生……

父亲还将这些汉、魏、隋、唐的陶俑编了一部《中国古明器陶俑图录》,以使更多的人能够欣赏到这些古代艺术珍宝。新中国成立后,他担任国家文物局局长不久,便亲笔上书周恩来总理,将他所藏的六百余件文物全部捐献给了国家,入藏故宫博物院。古代珍宝终归国有,见者无不赞叹不已。