4月29日下午,依托“中国-希腊文物保护技术‘一带一路’联合实验室”平台,由故宫博物院与希腊电子结构与激光研究所(以下简称:IESL-FORTH)联合主办的“中国-希腊文化遗产对话:研究与保护”第一期,暨“文物保护协同创新系列讲座”第四讲,以线上会议的方式成功举行。本次讲座旨在促进两国文物保护行业交流互鉴。

此次讲座有幸邀请到希腊卫城博物馆首席修复师康斯坦丁诺斯•瓦西里亚迪斯(Costas Vasiliadis)先生带来主题为《激光清洗技术在文物上的应用-以雅典伊瑞克提翁殿女像柱为例》的专题报告,为中国、希腊两国文物保护领域从业者及公众带来了一场精彩的学术讲座。

因疫情防控的要求,原定于在故宫博物院数字化演播厅举办的线下分会场取消,讲座全部以线上的形式展开,同时在联合实验室官方公众号“中希文保”进行直播,吸引了众多观众热情参与,线上会议室共有来自两国的百余位专业人员参加,公众号直播累计观看超过一千人。

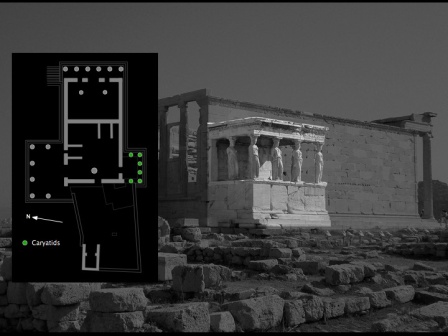

主讲人完整介绍了雅典卫城博物馆利用激光技术辅助去除伊瑞克提翁女像柱黑色结壳污染物的系统保护项目。女像柱是一组六尊女性雕像,用于支撑伊瑞克提翁神庙南门廊的屋顶,该门廊被认为是雅典卫城神庙建筑群中最神圣的部分。1830年希腊独立之后,伊瑞克提翁女像柱先后经历了三次修复。1979年原件被移至旧雅典卫城博物馆。然而由于博物馆环境不可控,1984年女像柱被放置在一个充满氮气的玻璃室内。直到2007年,存放了23年的女像柱被取出运送到新卫城博物馆的展厅。但由于从未对这些雕像进行任何保护处理,因此雕像存在着许多问题。

2010年,卫城博物馆启动了对伊瑞克提翁女像柱的系统保护计划,旨在展现被黑色结壳掩盖下雕像表面的原本状态。保护工作包括对雕像状态的完整记录、不稳定位置的加固与结构性修复,以及通过激光技术清除表面黑色结壳污染物和沉积物。

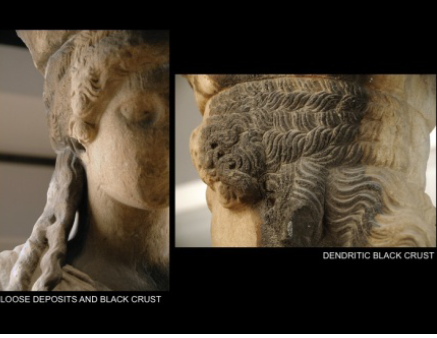

女像柱的劣化原因多样,主要是由各种机械因素、物理因素和化学因素以及大气污染、微环境和大理石微观结构等条件共同导致的。大理石质量的损失、裂缝的形成以及以前修复时使用的砂浆材料都会导致表面病害恶化。观察发现,由于雅典的工业化影响,1950年代之后,女神像表面黑色结壳(Blackcrust)的形成显著增加。

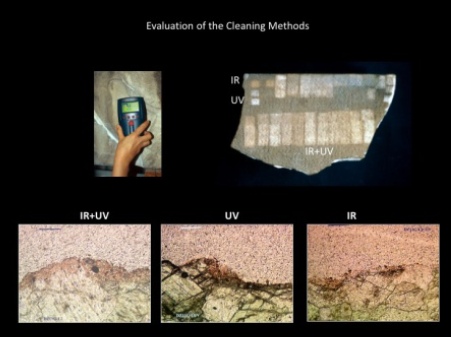

在卫城博物馆修复部门和IESL-FORTH的多次实验后发现,由于激光清洗技术的可控性与精准性,对于去除女像柱表面黑色结壳污染物比较理想。考虑到不同波长激光烧蚀机制的优点与局限性,IESL-FORTH研究团队建议将两种不同波长激光结合起来。女像柱保护项目中实际应用的是IESL-FORTH开发的1064nm和355nmQ-switched Nd: YAG激光系统,两个不同波长的光束可以单独或者组合使用。对其比例进行适当调节,可以做到安全去除表面污染物的同时不改变女像柱表面古朴的状态。

在对伊瑞克提翁女像柱的保护修复工作中,为了避免额外的运输风险,卫城博物馆没有将女像柱从展馆中移出,而是将实验室建立在一个特定的平台上,修复时对每个雕塑单独隔离。这个平台可以被移动到不同的高度,以便保护人员能够按照当下修复的雕塑的高度进行调整。整个保护修复过程遵循严格的健康和安全规定,在实验室四周围绕着特殊材料制成的防护帘,可以避免参观者和博物馆内其他文物受到激光光束的影响。激光清洗团队由4名经验丰富且接受过激光清洗系统培训的修复师组成,每个修复师的最长工作时间为两小时,并且每半小时休息一次。

实际激光清洗过程采用红外和紫外激光组合的形式,以避免雕塑表面变色(变黄)。清洗开始时只使用红外波长的激光,旨在减小黑色结壳的厚度,然后将红外和紫外激光组合,以去除剩余的残留物。研究发现,单独使用红外激光对清洁黑色结壳下的草酸盐层区域较为理想,这是因为混合激光容易导致基材变色。

值得一提的是,游客可以通过连接到平台外监视器的摄像头实时跟踪正在进行的清洗过程。在没有激光工作期间,显示器上会显示以往过程的记录。这种方式为游客提供了以前在实验室中才能观察到的处理过程。这项工作获得了2012年国际修复学会(IIC)的凯克奖(Keck Award),该奖项鼓励了卫城博物馆和IESL-FORTH在保护希腊独特文化遗产的同时,向公众展示文化和技术结合的突出贡献。

截至2021年6月,卫城博物馆雕塑污染物的激光清洗工作已经完成。在15年的时间里,总共处理了主要来自帕台农神庙和雅典娜尼基神庙的70件雕塑和残件。

讲座最后,主讲人与他的合作伙伴ParaskeviPouli博士对在线观众的提问进行了耐心的解答和热烈的交流,参与专家及听众受益匪浅。中国驻希腊大使馆的赵向东先生也在视频连线中对此次讲座给予了高度评价及鼓励,并期待疫情好转后两国文物保护专家及学者可以进行面对面的讨论和交流。