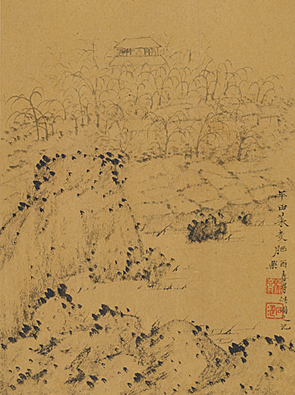

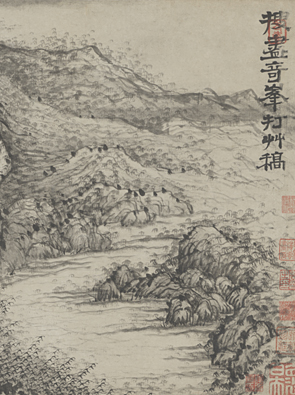

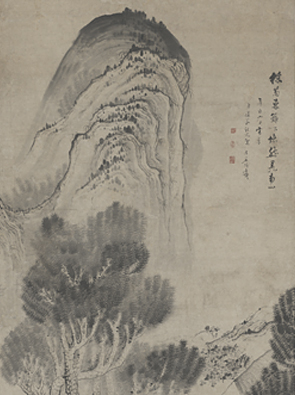

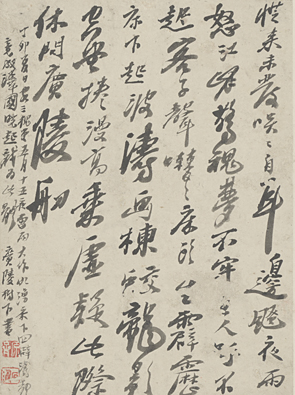

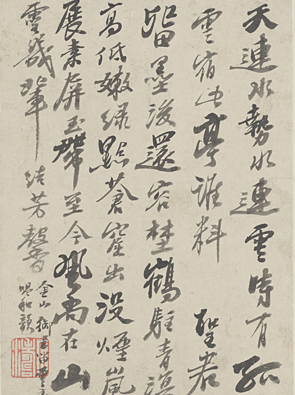

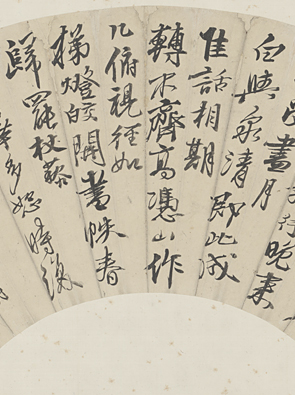

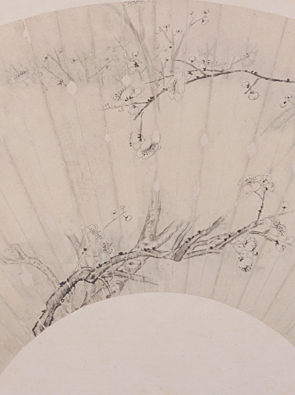

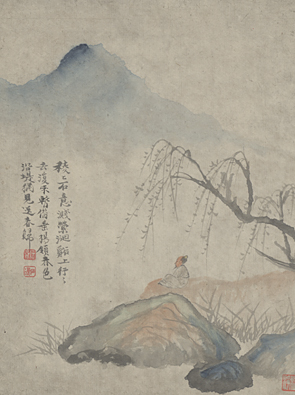

纵肆清奇——石涛

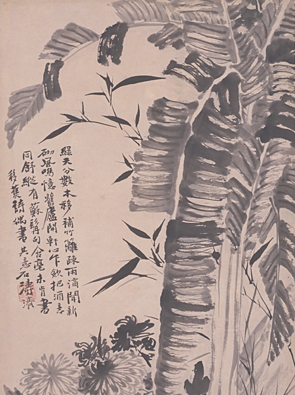

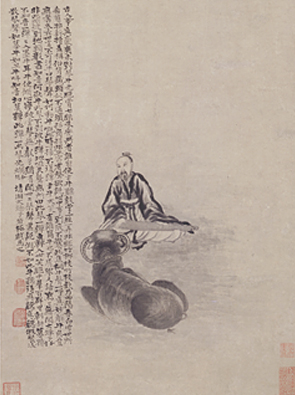

石涛(1642-1707),原名朱若极,广西桂林人,明靖江王后裔。他出生不久即遭遇国变和家变,遂由家臣护送逃至全州避祸,后在当地湘山寺出家为僧,法名原济(其款印中也有作“元济”者),字石涛,别号济山僧、小乘客、清湘老人、苦瓜和尚、瞎尊者、大涤子等。从此,石涛开始云游四方,足迹遍布湖广、苏浙皖等地,饱览名山大川,广交各方朋友,以禅宗悟画理,以自然养画境,于当时画坛盛行的摹古风气之外,独开生面,令人耳目一新,遂使艺名日隆。石涛曾因两次迎驾康熙南巡,而于1690年受邀北上北京,以期拓展自己的艺术空间;但居京不到三年便南还,再次游历苏、皖各地,并逐渐公开了自己明宗室的身份;晚年回到扬州定居,建大涤草堂,出佛入道,靠卖画为生。

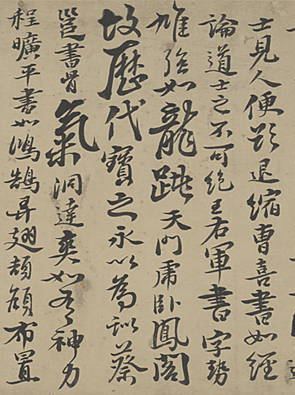

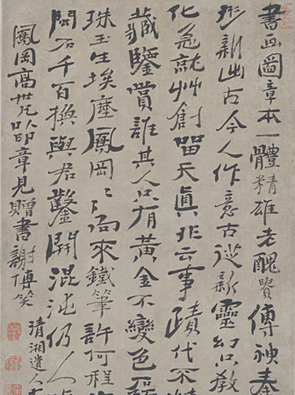

石涛是“四僧”中年龄最小,也是传世作品数量最多,题材最丰富的一位画家。他一生以诗画立身,其作品风格多变,个性鲜明,故颇受当时及后世鉴藏者所欣赏喜爱,这其中既有前朝遗民,也有当朝贵胄;既有文人隐士,也有巨贾富商。而他所提出的画学理论,更是对清代及近现代中国写意画产生了巨大影响。