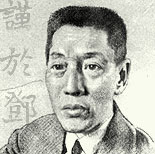

马衡(1881-1955年),字叔平,别署无咎、凡将斋主。浙江鄞县人。清光绪七年五月二十四日(6月20日)生,1955年3月26日卒于北京。1901年肄业于南洋公学。1922年任北京大学国学门考古学研究室主任兼导师。1925年故宫博物院成立,任古物馆副馆长,1933年改任院长,1952年辞去该职专任北京文物整理委员会主任委员。

马衡先生为故宫博物院服务了27年,其中19年担任院长之职。这19年中多值战乱,烽烟遍地,故宫文物南迁、西运,新旧政权交相更替,马衡先生始终以保护故宫文物为己任,尽职尽责,他保护中华民族珍贵文化遗产的劳苦与功绩将永载青史。马衡先生又是著名的金石学大师、中国近代考古学和博物馆事业的开拓者,而且将自己毕生的收藏倾囊捐赠给了故宫博物院。马衡先生的品格和襟怀是培育故宫人精神和形成故宫传统的宝贵的精神财富,令我们永远感念。

(感谢牛晨、庄灵先生提供部分珍贵旧照)

马衡先生才识卓越,为世人所景仰。更为难得的是连马衡先生在内的马氏兄弟五人在人文学术领域各领风骚,使鄞县马氏在四海之内享有盛名。

|

“五马”指的是连马衡先生在内的鄞县马氏兄弟五人,像这样在一家中从事学术研究者如此之多,并在不同程度上对人文学科的不同领域影响之大,在学术史上并不多见。 |

|||

| 马裕藻 | 马鑑 | 马准 | 马廉 |