故宫博物院现存珐琅器众多,对于其年代判定则需结合其制作工艺、器型样式、款识釉色等方面进行综合研究方可给出结论。关于 “景泰年制” 的珐琅器,杨伯达先生、李久芳老师以及李永兴老师在之前的文章里做过总结,他们认为刻有 “景泰年制” 款识的作品问题较多,其数量之丰富、款识形式类型之复杂均为罕见,因此凡镌刻有 “景泰年制” 或者 “大明景泰年制” 字样款识的器物,需仔细辨别其工艺,更有甚者,需对器物的不同部位进行辨别从而确定其来源。

本文使用 X 射线 CT 技术对珐琅内部结构进行检测,可以对其是否进行拼接,是否有过修复进行准确描述,避免了以前修复过程中仅用肉眼观测确认伤况的情形。同时对于釉料成分,则应用 X 射线荧光光谱仪和拉曼光谱仪进行检测,对釉料的着色剂、乳浊剂等进行检测。与此同时,希望 X 射线 CT 检测技术的结果能与 X 射线荧光技术对于成分的检测结果呼应,在结构与成分上共同揭示文物的现有状况。本文所述两件器物与之前已发表的一篇景泰款珐琅文章为系统研究系列文章,不同器物之间的对比更加充分佐证了景泰款珐琅的拼接与改制情况。

文物案例分析

1. 景泰款掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳炉

器物通体高 16.4 cm,口径 23.5 cm,最大径 31 cm,足径 16.9 cm。底有阳文款书 “大明景泰年制”,款书有外框,且为双龙环抱样式,是原清宫旧藏文物。

图 1 景泰款掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳炉

通过观察发现该件器物的耳、腹、口沿、底座均存在差异,各部分的底釉颜色不统一且釉面的破损程度也不尽相同。其中在腹部有七处修复痕迹,分别为靠近口沿位置有 4 处两两成对样式的圆形修补,靠近底足处有 120° 均匀分布的三处半圆形修补痕迹(图 2 所示)与二维 X 射线结果相对应(见图 2 中箭头指示处)。

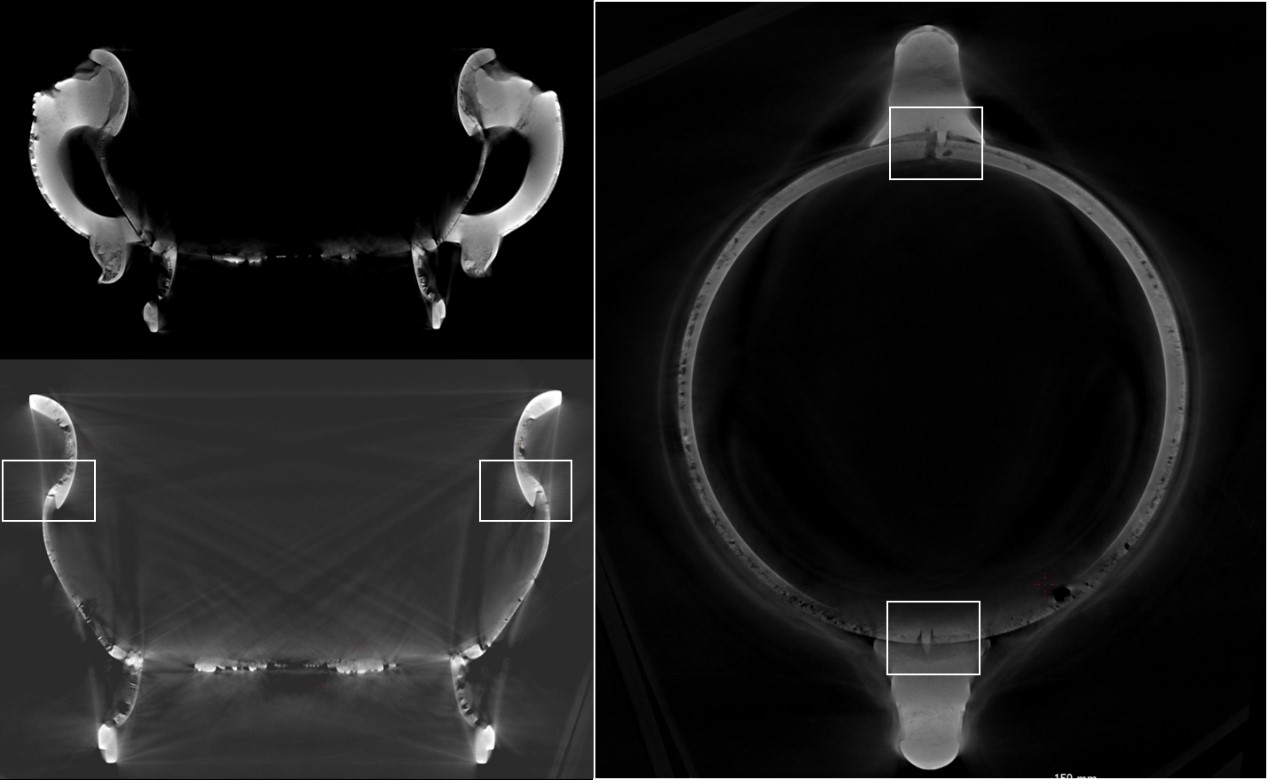

图 2 景泰款掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳炉的 X 射线二维成像图

X 射线 CT 设备对此件器物进行成像后发现,该件器物的双耳均为实心结构(图 3 左上),使用铆钉固定在口沿与腹部位置(图 3 右)。腹部与口沿和底足的连接方式为嵌套式固定,在 X 射线 CT 结果的断层图中有明显的嵌套结构(图 3 左下)。同时经过测量发现,口沿部分胎厚 2 mm,釉厚 2.1 mm,腹部胎厚 0.8 mm,釉厚 2 mm,底足部分胎厚 1.5 mm,釉厚 2.3 mm。三部分的胎体厚度有明显差异,可初步判断胎体可能有不同。

图 3 景泰款掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳炉不同位置截面图

由于器物整体釉面的视觉表现并不一致,因此使用 X 射线荧光设备对釉层进行测量发现该件器物的主体部分珐琅釉为 K2O-CaO-SiO2-PbO 类珐琅。

红色珐琅釉:腹部铅含量为 25.3%,与其他三个部分(口沿 0.2%,底足 0.1%,耳 0.3%)相比,差异较大,说明其采用了含 Pb 元素物质作为助溶剂。同时,从 K、Ca 元素的含量对比来看,其制作材料中相应的削减了含有此两种元素的材料的含量。

白色珐琅釉:腹部的 Pb 元素含量为 28.4%,与红色珐琅釉一样,远远超出了其他三个部分的含量,说明此处珐琅釉的制作材质与其他位置不同。同时,K、Ca 元素的含量则进行了一定程度的削减。

底蓝色珐琅釉:腹部的 Pb 元素含量与其他部分的差异同红色珐琅釉和白色珐琅釉表现近似。但是,耳部珐琅釉则含有 12.4% 的 Pb 元素,既不同于含有较高 Pb 元素(39.2%)的腹部,也与基本不含有 Pb 元素(0.1%)的底部存在明显差异。

综上所述,该件器物的腹部珐琅釉中,红色、白色和底蓝色三种颜色中 Pb 含量较高,为含 Pb 元素的珐琅釉。因此,依据成分信息可以判断该件器物的腹部部分珐琅釉制作材质同其他部分不同。耳部的底蓝色珐琅釉的 Pb 含量存在异常,因此耳部也可能同其他部分不同。

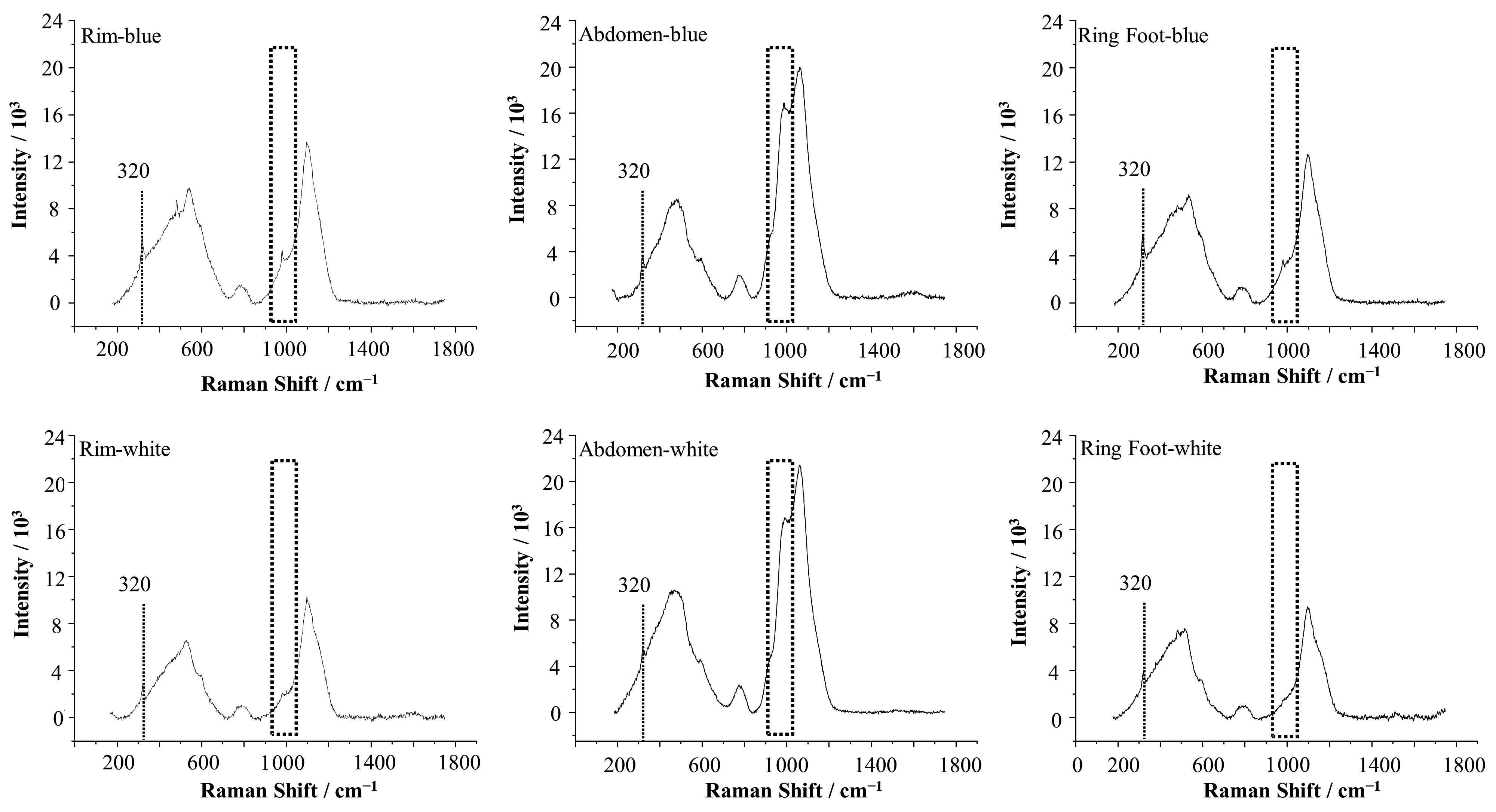

该件器物的这一现象,也从拉曼光谱的结果(图 4)中再一次得到了证实,其口沿、腹部、底足三个部分其白色和蓝色(口沿浅蓝、腹部底蓝、底足底蓝)釉层均有明显的氟化钙拉曼信号(320 波数附近),因此这几个部分都是选择了氟化钙作为乳浊剂。另外可以明显看出腹部位置的白色和蓝色釉层在波数 1000 附近其信号明显区别于其他两个部分,这说明在这一位置上其玻璃结构与其他两层存在区别。

图 4 景泰款掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳炉拉曼光谱结果

根据三种不同方法得出的结论,可以看出该件器物的口沿、腹部、底足以及耳部均有明显差别。腹部与其他几个部分有明显差别,胎体厚 2 mm,釉层厚 2.1 mm,且腹部位置的七个缺口也充分说明了 “拼接” 的这一明显工艺特征,各个方法之间的结果也得到了互相印证。

2. 景泰款掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳象足炉

景泰款掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳象足炉(图 5)是原清宫旧藏文物,刻有 “景泰年制” 款识。器物通体高 17.5 cm,口径 27.5 cm,足距 16.5 cm,为一件铜胎鎏金的圆形撇口器物。外底中心方框内起地阳文 “景泰年制” 双竖行楷书款。

图 5 景泰款掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳象足炉实物照片,正视图(左),俯视图(右)

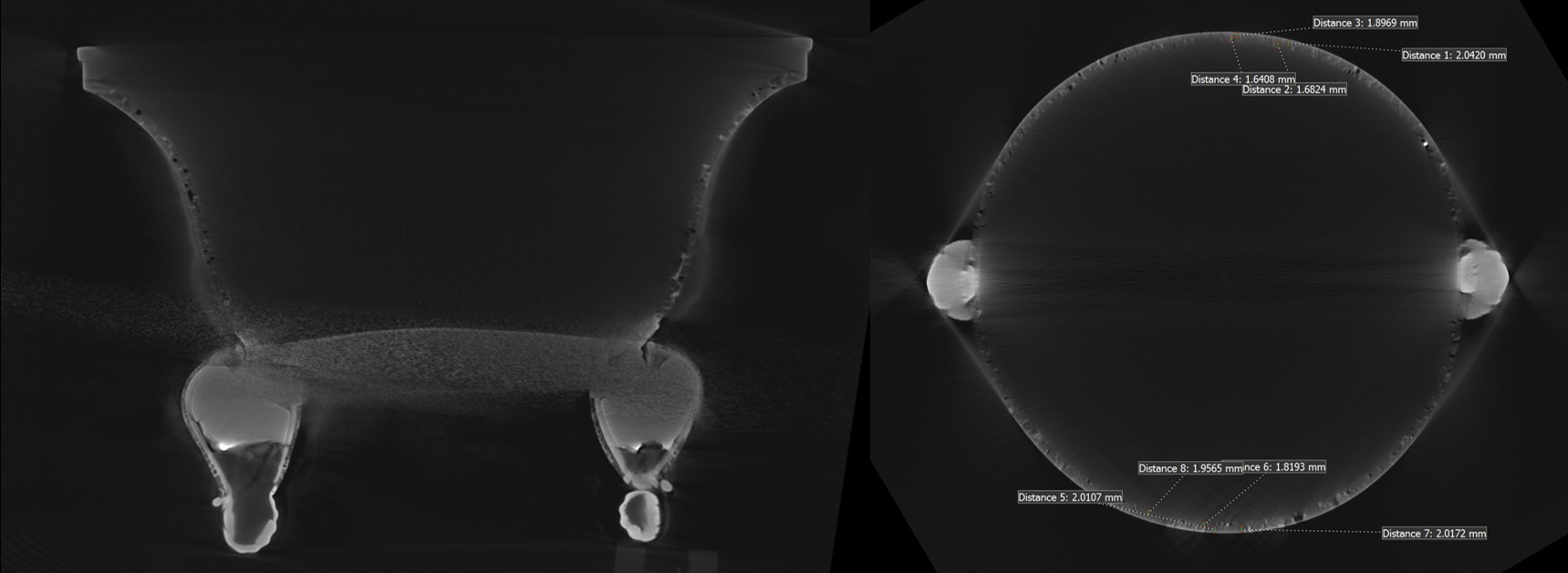

使用 X 射线 CT 成像技术对该件器物进行扫描,测量结果显示腹部内壁釉层厚度约 1.8 mm,腹部外壁釉层约 2 mm,而足部外壁釉层厚度约 1.5 mm。而在足部与腹部的连接处可以看到有明显的嵌套痕迹。为了进一步确认足部与腹部的釉层成分,对器物进行了 X 射线荧光成像分析。

图 6 景泰款掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳象足炉截面图

通过使用 X 射线荧光成像分析发现该件器物的主体部分珐琅釉为 K2O-CaO-SiO2-PbO 类珐琅,其足部的珐琅釉的成分组成相对于主体部分(内壁上沿、内壁腹部和外壁腹部)而言,存在着较大差异。

白色珐琅釉:足部白色珐琅釉的 Pb 元素含量(36.5%)大大超出了其他三个主体部分的含量(19.2%,18.4%,19.4%),表明此部分的珐琅釉中含 Pb 物质使用量增加。相应的 Si 元素的含量进行了一定程度的削减,其他元素则较为接近。

底蓝色珐琅釉:足部底蓝色珐琅釉的 Pb 元素含量仅为 0.2%,其他主体部分的铅含量分别为(内壁上沿 18.2%、外壁腹部 20.0%),即说明足部釉料中 Pb 物质含量极低基本,与其他部分釉料表现出明显区别。Ca 元素的含量为 11.8%,而其他三个主体部分的 Ca 含量较低,说明与主体制作工艺不相同。同红色珐琅釉表现近似。

综上所述,该件器物的足部所采用的珐琅釉材质同主体部分存在较大差异,主要表现在不同颜色珐琅釉中 Pb 元素的含量差异较大,且相应的 Si、K 和 Ca 元素的含量也有较大区别,特别是红色珐琅釉部分,存在着明显的 Al 元素,表明该件器物的足部的珐琅釉制作材质与主体部分不一致。

使用拉曼光谱技术对其进行检测发现,器物的底蓝色可检测到 CaF2,说明是将 CaF2 作为乳浊剂,而象足部分的红色颜料为矾红(Fe2O3),器物外侧使用的黄色颜料则检测出为锑黄。

结 论

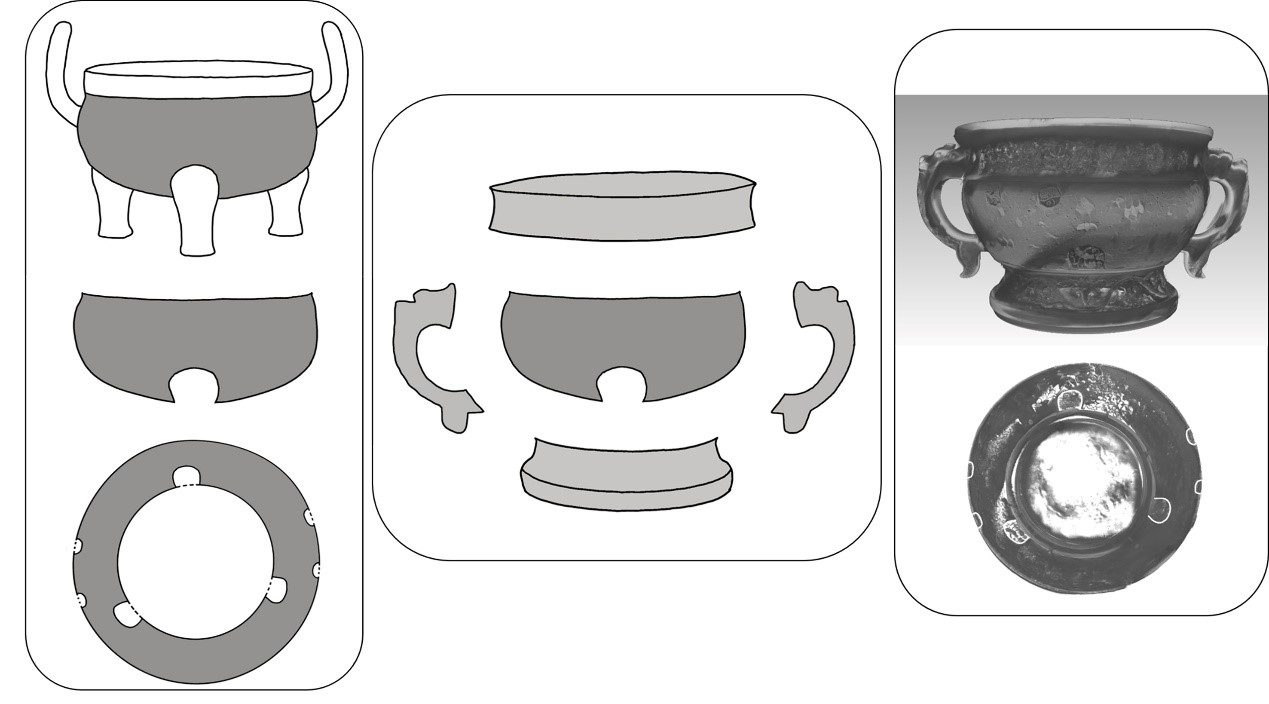

从本文两件掐丝珐琅器的成分及结构结果看到,两件器物均是经过不同程度的修改改制从而制成现在所展现出来的样子。本文中所讨论的两个器物,经过所述技术手段的检测已经可以明确是改制形成的新器物,无论从结构或是釉料成分上均得到了明确结论,对景泰款掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳炉的疑似拼配结果见图 7 所示。图 7 左图为从某一件器物中截图腹部部分,图中展示出该件珐琅腹部截取后的正视图和俯视图,依据推测,腹部有 7 个缺孔,因此疑似腹部是从一件双耳三足鼎中截取。得到腹部位置后,再从其他器物上分别截取或制作口部、底足、耳部三个位置的珐琅(见图 7 中部示意图),将其拼配在一起后从而形成现在所看到的这件器物(见图 7 右侧示意图)。

图 7 景泰款掐丝珐琅缠枝莲纹兽耳炉的工艺示意图

结合这两件器物的成分,可以看到对于兽耳炉,其耳部、口沿和底足的 Pb 含量明显低于腹部 Pb 含量,玻璃中铅含量在明朝与清早期均有较高含量,随着对玻璃工艺的认知,自道光年间基本不再添加铅元素,即玻璃体系由 K2O-PbO-SiO2 替代为 K2O-CaO-SiO2。现在专家学者可根据珐琅器的款式、器型以及釉色、风格等进行初步判断其年代,辅以成分、结构等信息可进一步明确。

结 语

本文已于近期发表于核心期刊《核技术》,原文链接: https://www.hjs.sinap.ac.cn/thesisDetails

特别鸣谢:本文由国家重点研发计划 (No.2023YFF0906600) 资助。

参 考 文 献

- 杨伯达. 景泰款掐丝珐琅的真相 [J]. 故宫博物院院刊, 1981, (2): 3–21, 103–104. DOI: 10.16319/j.cnki.0452-7402.1981.02.001.

- 李久芳. 中国金属胎起线珐琅及其起源 [J]. 故宫博物院院刊, 1994, (4): 12–27, 11–97, 2. DOI:10.16319/j.cnki.0452-7402.1994.04.002.

- 夏更起. 对故宫博物院藏部分掐丝珐琅器时代问题的探讨 [J]. 故宫博物院院刊,1992,(3):26–31,100. DOI:10.16319/j.cnki.0452-7402.1992.03.003.

- 李永兴. 元明时期掐丝珐琅器初探 [J]. 故宫博物院院刊, 2001, (5): 87–91, 98–99. DOI:10.16319/j.cnki.0452-7402.2001.05.013.

- 祝重寿. 关于中国铜胎掐丝珐琅(景泰蓝)的起源问题 [J]. 故宫博物院院刊, 1992, (3): 32–35. DOI:10.16319/j.cnki.0452-7402.1992.03.004.

(本文作者:张雪雁 故宫博物院)