2022 年 6 月 25 日下午,由“中国-希腊文物保护技术‘一带一路’联合实验室”举办的“文物保护协同创新系列讲座”第五讲在故宫博物院文保科技部会议室成功举办。来自中国科学院高能物理研究所的魏存峰研究员为大家带来了题为《X 射线成像技术在文物保护研究中的应用》讲座。讲座第一次以线上和线下同步直播的方式进行展示,来自故宫博物院文物保护标准化研究所、文保科技部等部门的同事在线下会场参加,希腊方及国内各位同行专家通过在线会议与“中希文保”公众号直播进行参与。会议主持人由曲亮研究馆员和希腊电子结构与激光研究所的 Pouli 博士担任,联合实验室主任、故宫博物院赵国英副院长参加了此次讲座。

魏存峰研究员作为中国科学院高能物理研究所核技术应用研究中心的主任,中国科学院大学博士生导师,多年从事 X 射线 CT 成像技术研究和科学仪器装备研制工作,在 CT 成像和 X 射线探测器方面具有非常丰富的经验。他首先介绍了近年来中国科学院高能物理研究所在 CT 成像领域的技术发展以及在文物上的应用实例,之后根据目前双方合作基础深入浅出地讲述了后续合作发展的愿景和期望成果。

1. CT 技术特性

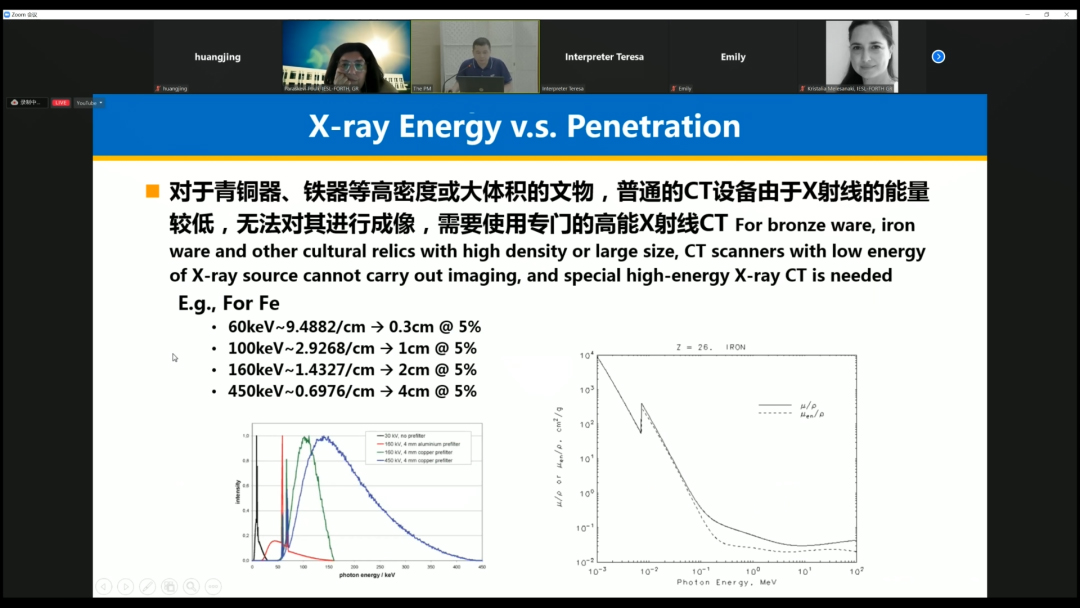

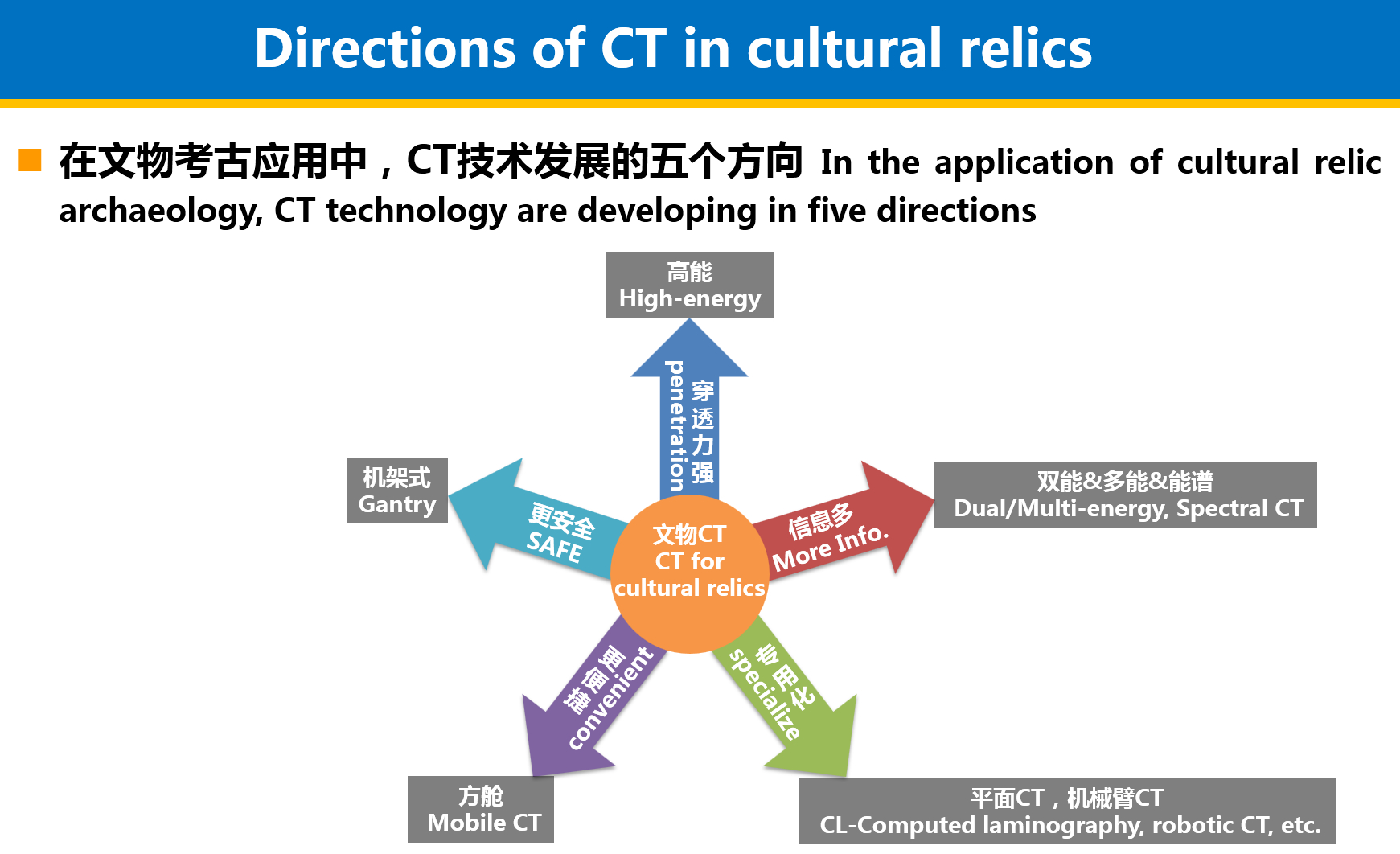

讲座中,魏存峰研究员具体介绍了中国科学院高能物理研究所的发展历程,用通俗易懂的语言描述了从上世纪到近一两年的 CT 技术的发展概况和应用,如国家一级文物-战国时期“陈璋壶”,通过 CT 技术证明了壶颈和壶体是分铸的,再现了当时中国青铜器铸造工艺的综合水平,除此之外,还有三星堆神树、“南海一号”等实际案例的展示。针对文物种类多样的特性,他介绍根据现有技术可侧重从高能、机架式、方舱、平面/机械臂、双能/多能/能谱这五个方面进行深入发掘。同时,魏存峰研究员也介绍了 CT 技术在医学与化石考古领域的应用范例,让我们深入了解了 CT 技术“是什么、做什么”。

2. CT 装备发展

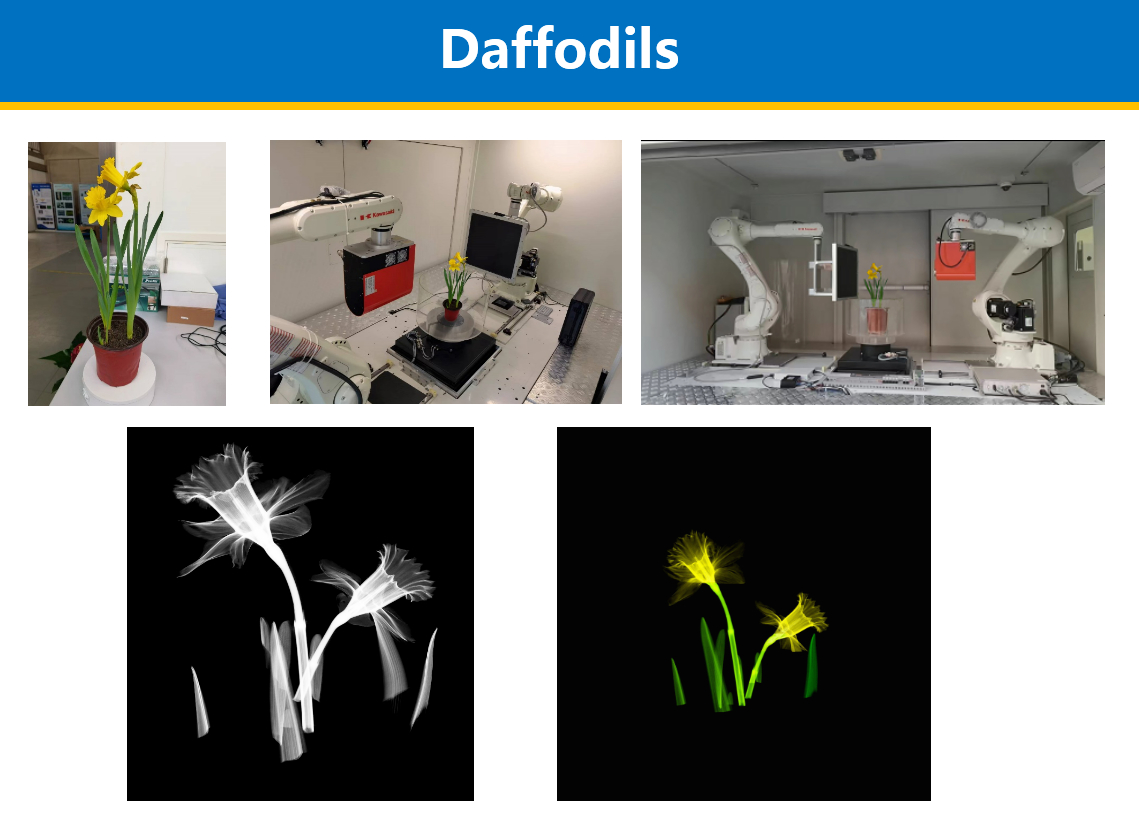

魏存峰研究员介绍了在中国科学院高能物理研究所主导或参与研发的几台设备:高能 CT、显微 CT、能谱 CT、平面 CT、机械臂 CT。他分别对不同类型的设备进行了原理及案例的讲述,让我们更深一步加深了对 CT 技术的理解,认识到原来 CT 设备不仅可以“站着扫”,还可以“躺着扫”。

2020 年全国十大考古新发现-“青海都兰热水墓群 2018 血渭一号墓”中的出土印章在 CT 技术的帮助下勾勒出文字和图像,进而确认了墓主人身份,这一典型应用为 CT 技术在文物考古领域做出了示范。结合故宫博物院及各大博物馆文物的实际情况,他表示机械臂式 CT 可以更好地实现文物的扫描需求,这将是未来我们研究多种技术融合扫描的一个重要技术支撑。

讲座结束后,线上及线下的同行专家提出了各种专业领域的问题都得到了一一解答,魏存峰研究员表示,中国科学院高能物理研究所将会在 CT 技术研发与应用角度,继续深度拓展与故宫博物院的合作,不遗余力支持我国文物保护行业的工作,他希望能多与各位同行专家进行沟通,早日实现多技术融合,促进行业发展。