一、三星堆遗址考古发掘现场青铜器保存环境电化学信息监测

针对文物在考古发掘现场的保存状况难以监测的问题,自 2022 年起故宫博物院与北京科技大学联合团队利用电化学监测设备,测量环境腐蚀性等级及材料腐蚀速率,建立实时在线监测系统,评估出土青铜器物在发掘现场的保存现状,给出考古发掘过程中不同环境状态对于青铜器的影响。

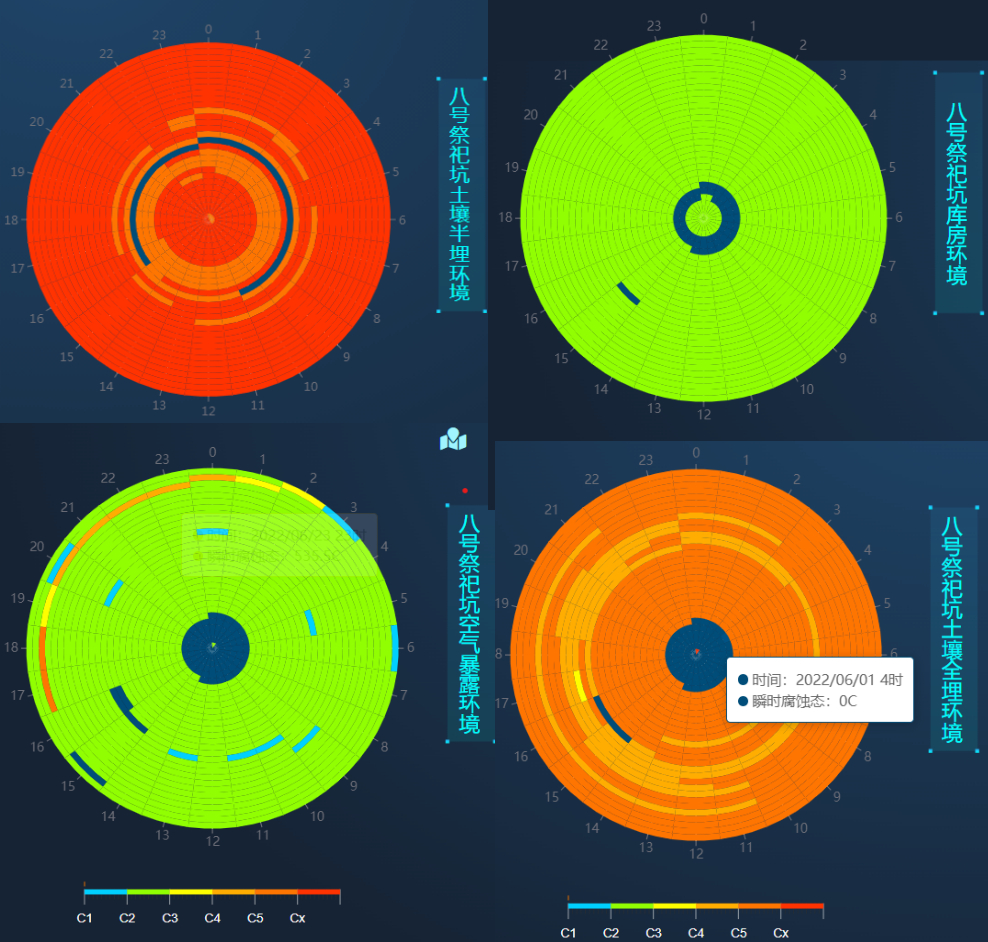

根据监测结果,绘制不同环境中青铜器的腐蚀时钟,用绿色代表安全,红色代表危险,结果显示半埋环境下金属几乎始终处于高腐蚀速率,全埋入土壤腐蚀速率次之,暴露于空气环境下金属腐蚀程度较低。库房环境下金属腐蚀速率最低,不发生腐蚀。从腐蚀速率这一指标来看,半埋入土壤环境最不利于青铜器的保存。

二、三星堆遗址出土青铜器病害综合评估

病害程度分布

对三星堆文物遗址祭祀区出土的青铜器物的病害进行评估,统计器物与病害的种类,给出器物病害程度的量化指标,建立量化评价体系。点查与现场数量统计显示,3 号祭祀坑出土青铜器 1 千余件,4 号祭祀坑出土青铜器 20 余件,7 号祭祀坑出土青铜器 2 千余件,8 号祭祀坑出土青铜器 4 千余件。这些器物均存在不同程度的病害,包括残缺、断裂、变形、裂隙、孔洞、矿化、层状堆积、表面硬结物、点腐蚀。其中几乎所有器物都存在不同程度的层状堆积与矿化,但是少见有点腐蚀以及由点腐蚀引发的孔洞病害,同时器物中均存在不同程度的残缺、断裂、变形、裂隙,且不同类型的器物病害存在一定的分布规律,容器类器物变形较为严重,太阳形器及神树没有完整器物,残缺断裂严重,眼形器由于器壁较薄矿化严重。

为了更好评估不同病害对于青铜器的影响,评价青铜器病害程度,基于西北大学文化遗产学院凌雪及陕西省文物保护研究院、陕西省考古研究院联合研究的青铜器健康状态综合评价方法,选取残缺面积比,矿化面积比,裂隙长度比三个测量数据作为评价指标,结合层次分析法与熵值分析法,综合衡量评价指标的主观权重与客观权重,将青铜器的病害程度量化为具体的数据,选取典型青铜器样本用于估计总体病害程度,结果显示 8 号祭祀坑中的青铜器有 60% 存在中重度及重度病害。

三、三星堆遗址出土青铜器腐蚀机理研究

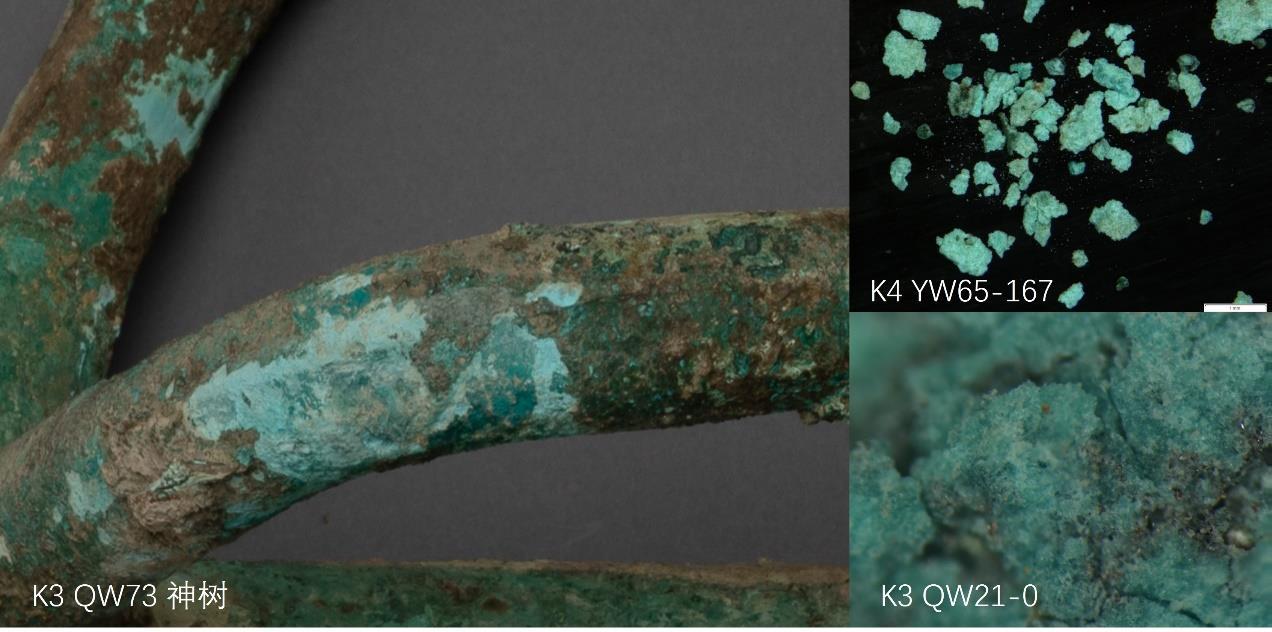

为了更好认知青铜器的相关病害,为后续的保存及保护工作提供帮助,故宫博物院与四川省文物考古研究院联合对青铜器的各类腐蚀产物进行分析检测。围绕着这一需求,综合利用成分分析、物相分析、显微分析等多种技术手段,对三星堆出土青铜器的病害进行分析检测,对 100 余件三星堆青铜器表面锈蚀产物的种类与分层结构进行了全面的分析,结合前人的研究成果,形成了三星堆青铜器锈蚀机理研究报告,并将典型浅蓝色粉末状锈蚀产物的相关研究成果发表于《腐蚀与防护》。

研究结果表明,在三星堆遗址出土青铜器中存在一些独特的锈蚀产物,如粉末状的浅蓝白色锈蚀产物,粉化严重的甚至达到了酥粉状,这些锈蚀物主要为非晶态的锡腐蚀产物、以及铅的碳酸盐和磷酸盐,掺杂有 Cu 离子和磷酸根离子,其形成与埋藏环境中存在的焚烧情况以及象牙有关。

这些锈蚀产物中不存在传统意义的含氯有害锈,但部分粉末状锈蚀产物如锡和铅腐蚀产物对器物结构和强度有一定的损伤也具备有害锈的特征,且伴随着脱水锡腐蚀产物可能发生进一步的变化,后续保护过程中应进行封护。

四、三星堆遗址出土青铜器保存现状监测

三星堆遗址出土青铜器物在发掘过程中不可避免地暴露于空气中,并在之后长时间保持这一状态,在此期间,青铜器的眼色发生了一定程度的改变,为了对这一现象进行解释,解答在这一过程中是否对器物产生了损伤抑或锈蚀物成分发生了不可逆的转变。

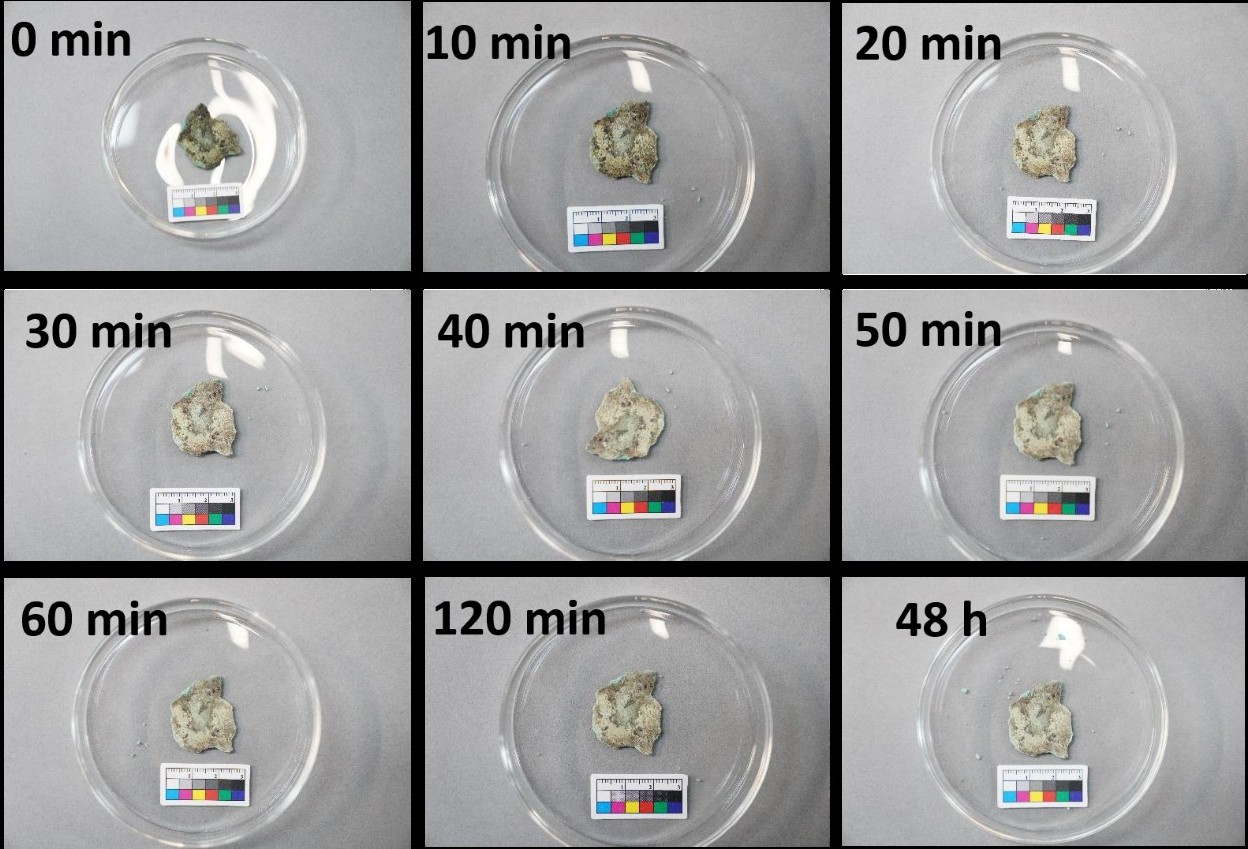

针对青铜器出土暴露在空气中后颜色发生变化这一具体问题,故宫博物院团队联合四川省文物考古研究院,在考古发掘现场以及实验室,利用色度计对祭祀坑发掘现场环境中青铜器物的基本情况进行监测,重点关注青铜器颜色随时间发生的改变,并且将这一改变用具体测量数据加以记录研究。为此选取 7 号坑和 8 号坑中的典型青铜器物进行监测。大部分监测点数据都反映出器物表面亮度(L 值)与色差呈正相关的关系,随着色差增大亮度也增大,同时发现环境湿度对于器物表面颜色的变化确实有着影响,而相比而言温度对于颜色的影响较小。据此推断器物出土后颜色的改变有很大可能是由于器物表面水分的散失造成的。为了进一步验证这一推断,设计了一系列针对出土青铜器在实验室进行的模拟失水实验。

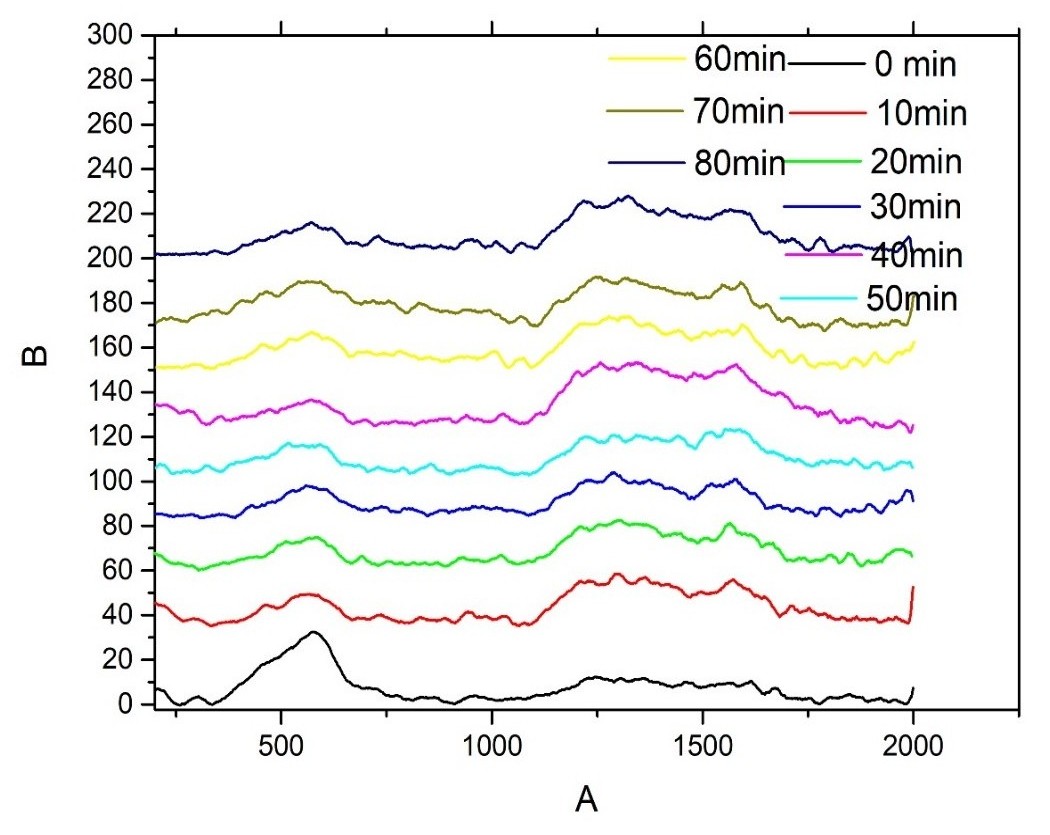

通过对不同青铜残片失水过程的记录可以明显的看到,不同种类的锈蚀产物在失水的过程中颜色变化均呈现相同的规律,即颜色逐渐变浅变白,色差逐渐增大并且亮度逐渐增高,最终达到稳定值。利用拉曼光谱仪,对不同锈蚀产物在失水过程中的不同阶段进行检测,研究在青铜器快速失水过程中,出土青铜器除了外观颜色发生改变之外,其化学组成是否发生改变。结果显示在快速失水颜色变化的过程中,锈蚀物的组成并未发生改变,器物颜色的变化主要是由于失水造成的。

五、文物清理与修复

2021 年度故宫博物院与四川省文物考古研究院达成合作,对城坝、罗家坝遗址出土的青铜器物进行保护性修复,罗家坝遗址位于四川省达州市宣汉县普光乡,城坝遗址位于四川省达州市渠县土溪镇城坝村,遗址保存完整, 是典型的巴文化遗址。经过一年的工作,故宫团队高质量的完成了城坝、罗家坝 7 件青铜器的修复任务,深入挖掘 7 件青铜器物的留存信息和文物内在价值。

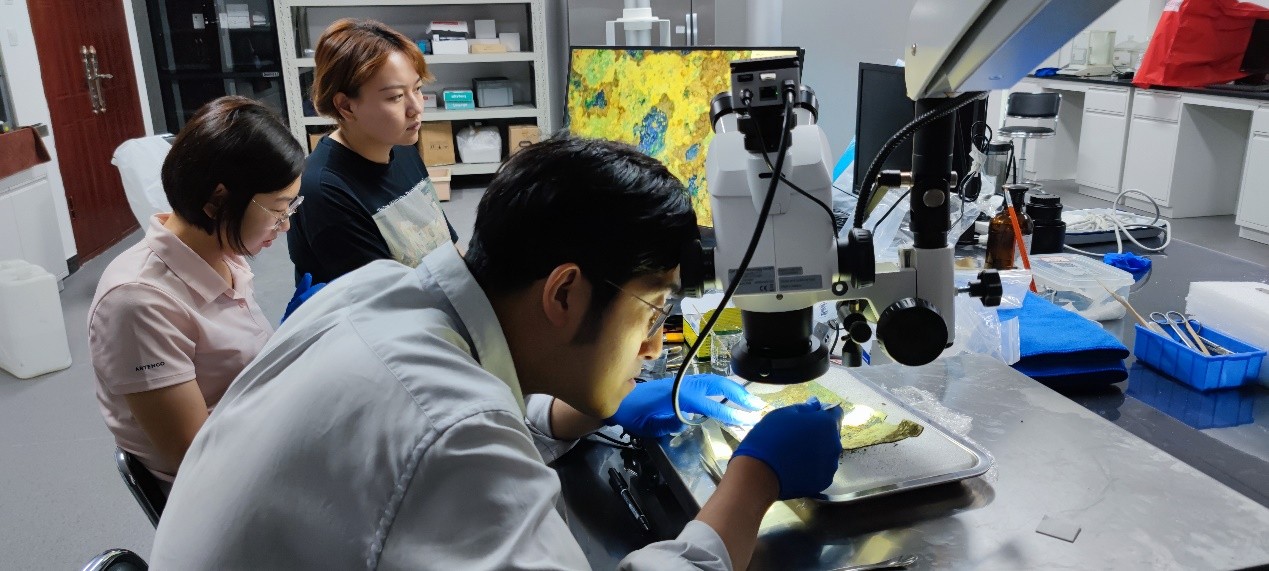

2023 年度,联合开展对三星堆遗址出土青铜器物的清理保护工作,团队成员 6 人先后来到四川广汉,累计完成了 20 余件青铜器的清理工作,并按照四川省文物考古研究院的要求,提交纸质文物修护保护日志并登记维护文物修护电子系统。

六、三星堆遗址出土青铜器数字化虚拟修复研究

青铜器是我国和世界珍贵的历史文化遗产,也是中国古代艺术的瑰宝,出土青铜器大多存在变形、缺失、碎块现象,随着三维重建和激光扫描技术的发展, 以高精度数字化模型为基础的文物修复技术得到了广泛的重视.如何运用传统方法,并结合现代科技来保护和恢复文化遗产,重现青铜器的历史风貌,已成为艺术品文物保护工作者需要共同面对的问题。

预修复青铜器原貌(激光扫描模型)

K3QW11 的修复效果(左:修复前 右:修复后)

故宫博物院与四川省文物考古研究院联合北京理工大学、中兵勘察设计研究院,共同对 10 余件三星堆遗址出土青铜器进行数字化采集与研究,并基于数字化模型使用次世代建模技术对 4 件出土青铜器进行了数字修复,从青铜器自身具有的形态特征出发, 提出了利用次世代建模技术修复青铜器的技术框架,产出了高品质多精度的青铜器数字修复三维模型,以期满足文物修复与博物馆展陈的实际需要。