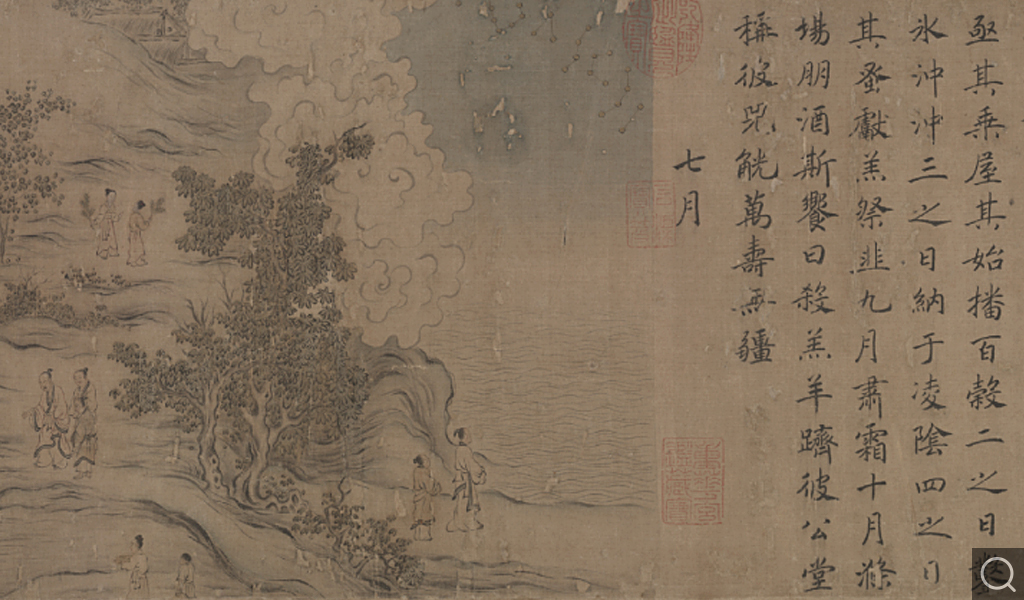

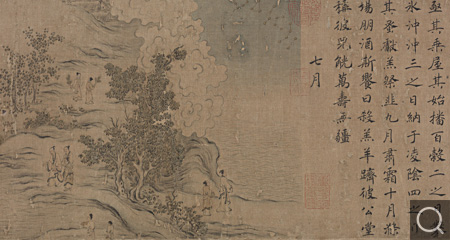

宋 赵构 马和之 画豳风图卷

宋 赵构 马和之 画豳风图卷

《石渠宝笈》著录名称:宋高宗书马和之画豳风图 一卷

绢本 设色 无年款

纵二五·七厘米 横五五七·五厘米

《石渠宝笈续编》著录 学诗堂贮藏

鉴藏宝玺:八玺全 学诗堂 事理通达 心气和平 石渠继鉴等

赵构(一一〇七 — 一一八七),字德基,即宋高宗。南宋开国皇帝,宋徽宗九子。其政治上消极守成,却不遗余力访求法书名画,故绍兴内府所藏不减宣宗时期,御府所藏多经其题咏,并仿徽宗朝建立一整套内府收藏印玺,重组宫廷绘画机构,实行御前管理。亦亲临墨池,自魏晋以来至六朝笔法无不临摹,或萧散,或枯痩,或遒劲而不回,或秀异而特立,众体皆备于笔下,意简犹存于取舍。著有《翰墨志》,是现存古代帝皇唯一存世之御笔论书之作,评定或批判了南宋之前历代书家,并述学书之法。

马和之(生卒年不详),钱塘人(今浙江杭州)。绍兴中登第,官至工部侍郎。善画人物、佛像、山水。史称其作人物甚佳,效吴装笔法,行笔飘逸,时人目为“小吴生”,更能脱去俗习,留意高古,自成一家。高孝两朝,深重其画,每书《毛诗》令和之补图,共得三百篇。其写景设色,亦称妙手。乾隆帝称赞道:“下逮列国,上自朝庙,凡风俗贞淫之故,礼乐燕飨之仪,犁然毕具,尤足以备形容,昭惩劝也。”并御笔补内府所藏马和之《邶风》七篇,并临仿马和之《毛诗图》。

本幅宋高宗赵构楷书,马和之设色画《豳风》 之《七月》、《鸱鸮》、《东山》、《破斧》、《伐柯》、《九罭》、《狼跋》 七篇全,右书左画,每篇相间。后幅乾隆帝御识行书:“《石渠宝笈》旧藏《豳风图》卷,止有六篇,而《破斧》篇别为一卷,亦续入内府。”详述其原委。

是卷引首乾隆帝御笔“苇钥余风”。钤“含味经籍”、“乾隆宸翰”、“勤学好问”、“五福五代堂古稀天子宝”。

御笔题签《宋高宗书马和之画豳风图》,钤“乾隆宸翰”。

是迹入《石渠宝笈》初编,旧止六篇。乾隆三十五年,经鉴定续入《破斧》一篇,并补装入卷,重入《石渠宝笈续编》,不改《初编》所录。据史可知,卫协、谢稚、陆探微皆绘《毛诗图》但未见著录。宋、元时,马和之《毛诗图》只见《唐风》十二篇、《小雅》六篇见于其时的画录中,至明时,经严嵩、韩存良收藏。明吴宽亦藏《风》、《雅》八图,为宋庄蓼塘藏本,后由张丑购得。本卷经明项元汴所藏。至清乾隆三十五年(一七七〇)专辟学诗堂藏《毛诗》全图,并作《学诗堂记》详述其中原委,于十二卷中亦复述其概,画中钤“学诗堂”、“心气平和”、“事理通达”专用玺,实乃艺林盛事。乾隆在是幅中御题:“因命装潢联为一卷,仍附《破斧》篇原跋于后,以识延津之合,不更增佳话乎。”是件于《破斧》篇前后接缝处均钤“石渠续鉴”玺,《鸱鸮》篇钤“石渠定鉴”玺。乾隆在《邶风》篇御制识语:“兹集内府所有和之《毛诗图》参较,绢素画法,吻合无间,确可信为真迹者凡十二,此其一也。图旧为册本,今既合箧弆藏,因改装成卷,以从其类。”本件又御识:“盖香光未觏全卷,因臆度失实,致为高士奇所笑,然士奇亦止见此一斑,别据徐氏所藏《小雅》为证,犹不免旁引借鉴,未若今日相印于本来面目之快也。”颇为自满却符合乾隆内府收藏的客观事实。

(田艺珉)