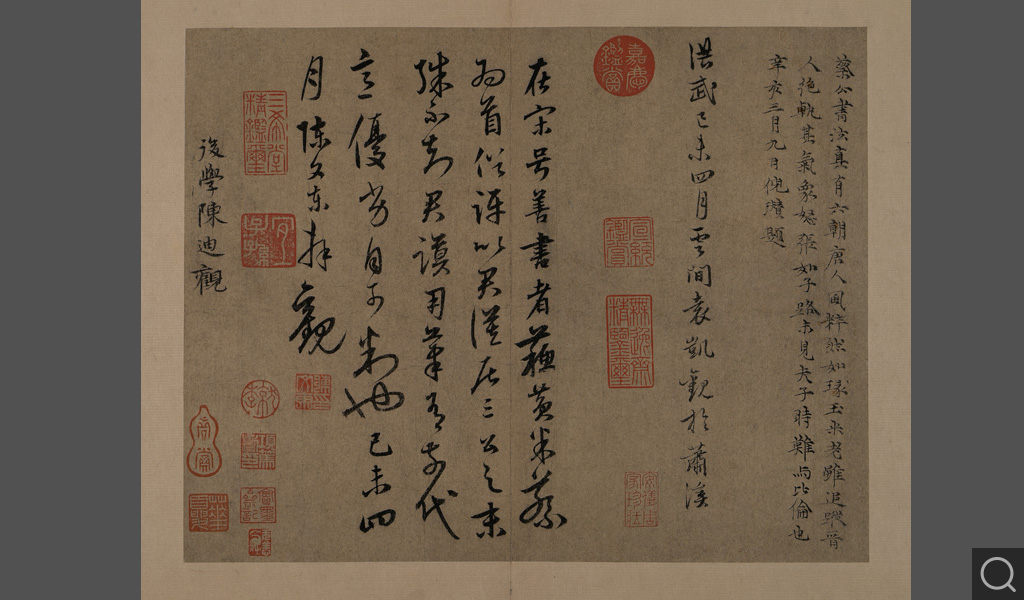

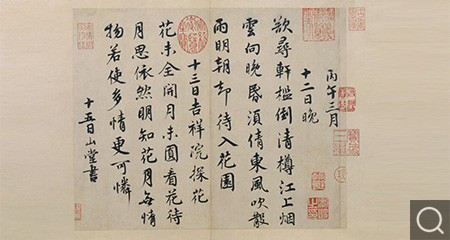

宋 蔡襄 自书诗札册

宋 蔡襄 自书诗札册

纸本

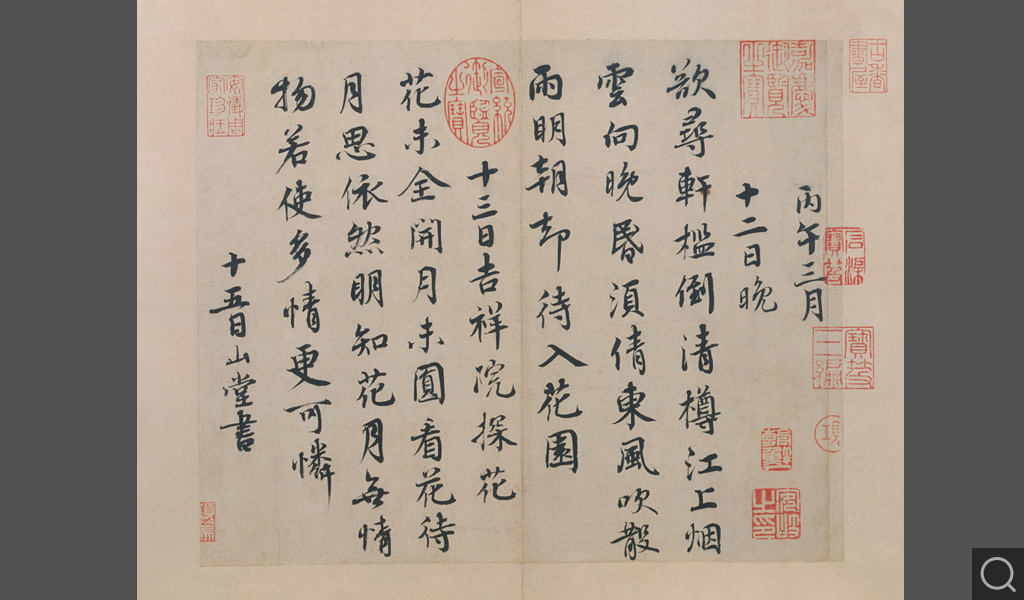

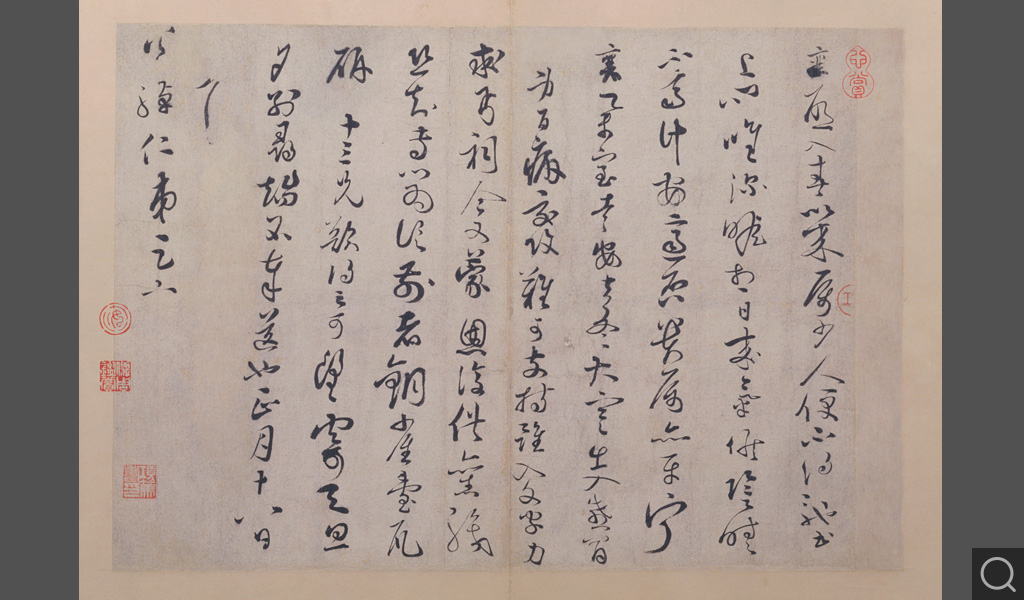

(一)山堂帖 纵二四·八厘米 横二九·七厘米

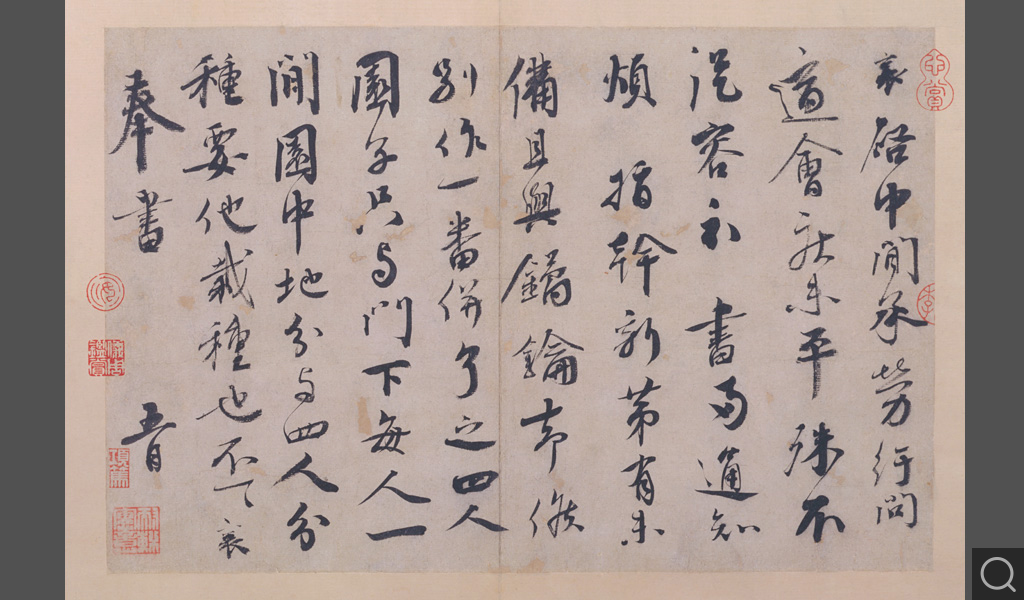

(二)纡问帖 纵二五·五厘米 横三八·六厘米

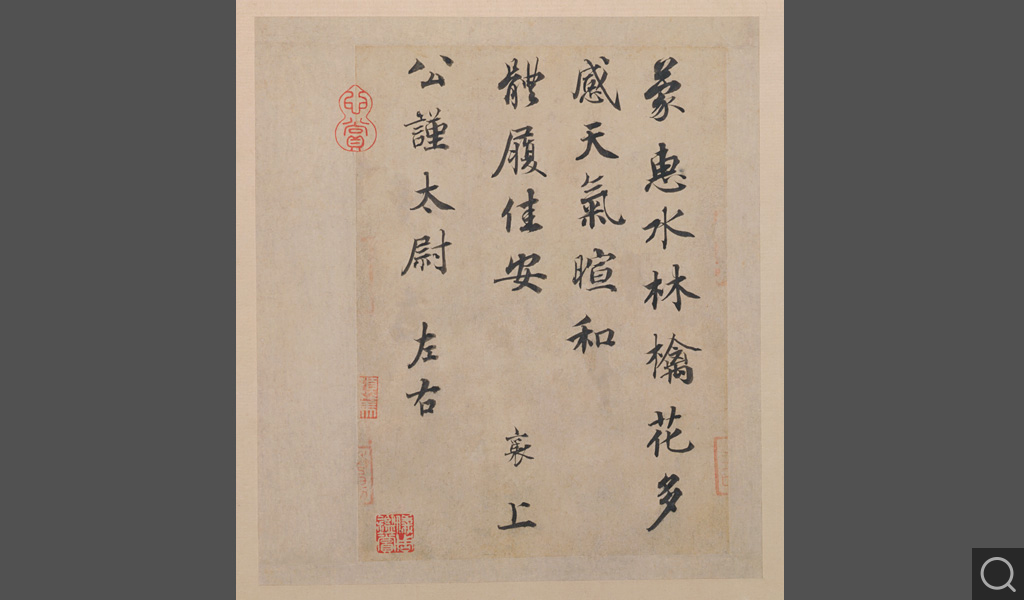

(三)蒙惠帖 纵二二·七厘米 横一六·五厘米

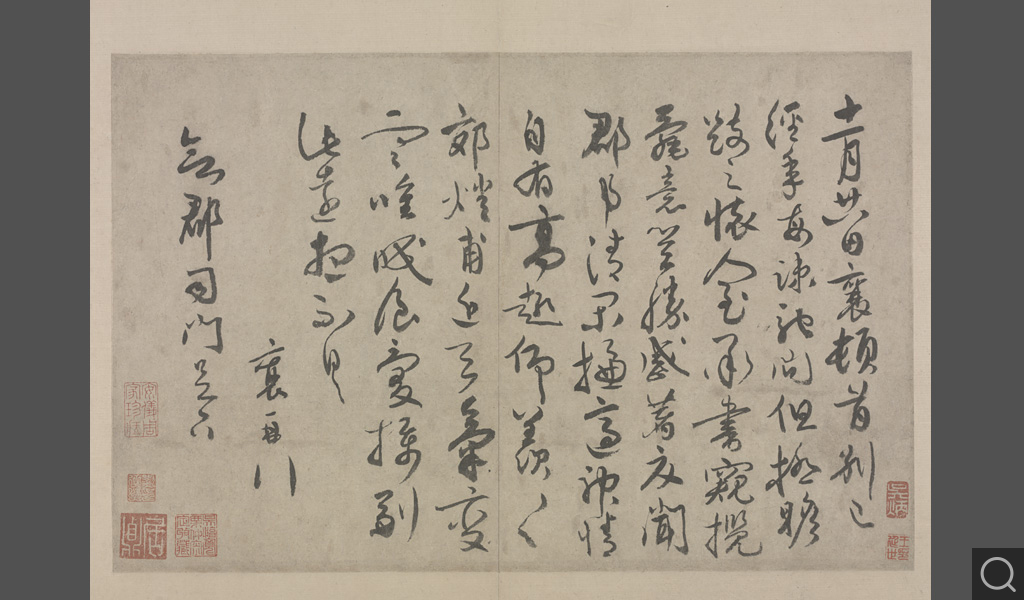

(四)别已经年帖 纵二七·一厘米 横四二厘米

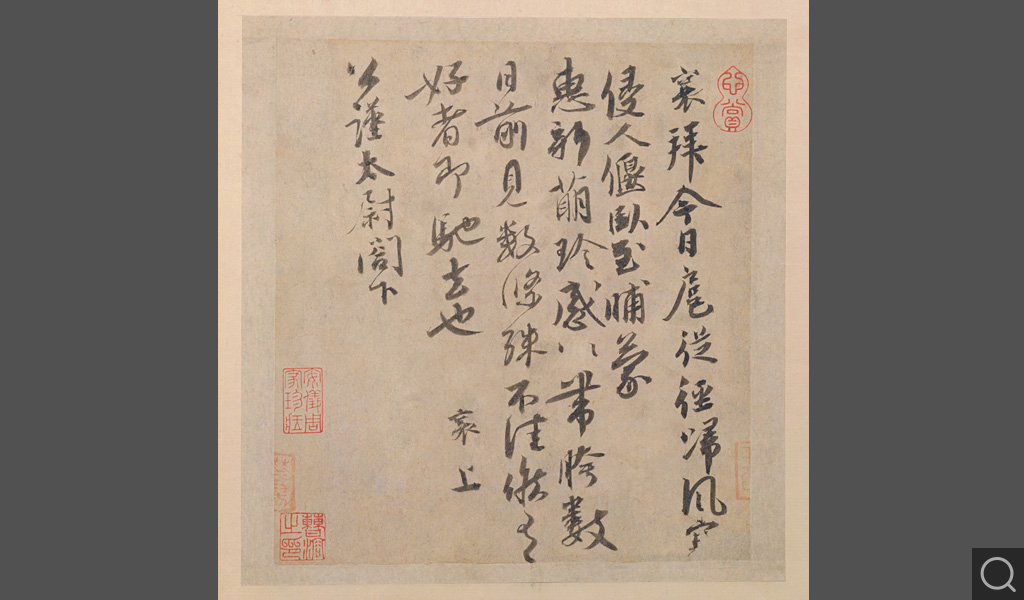

(五)扈从帖 纵二三厘米 横二一厘米

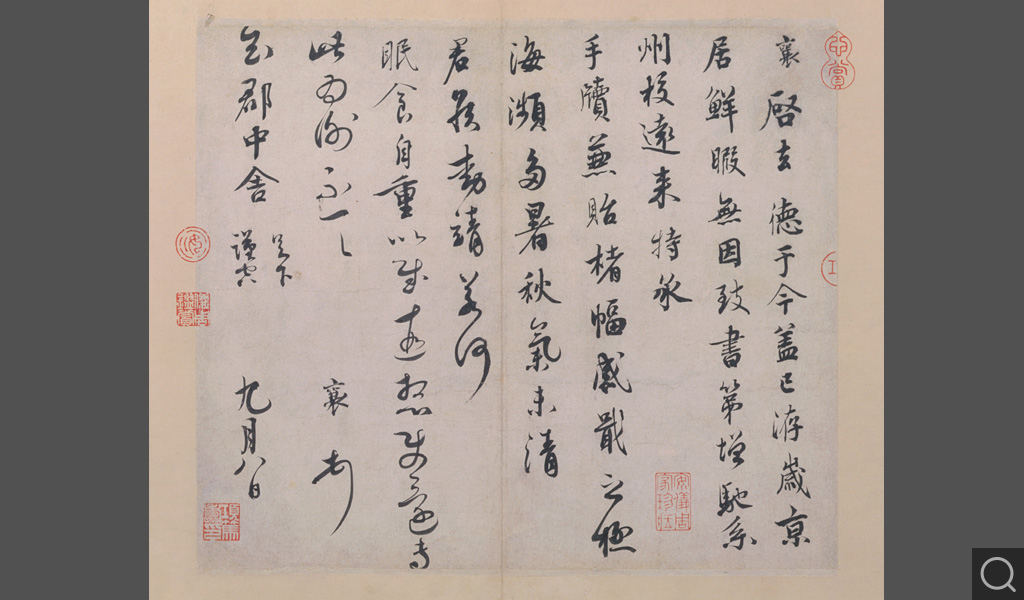

(六)京居帖 纵二七·二厘米 横三二厘米

(七)入春帖 纵三〇厘米 横四一·一厘米

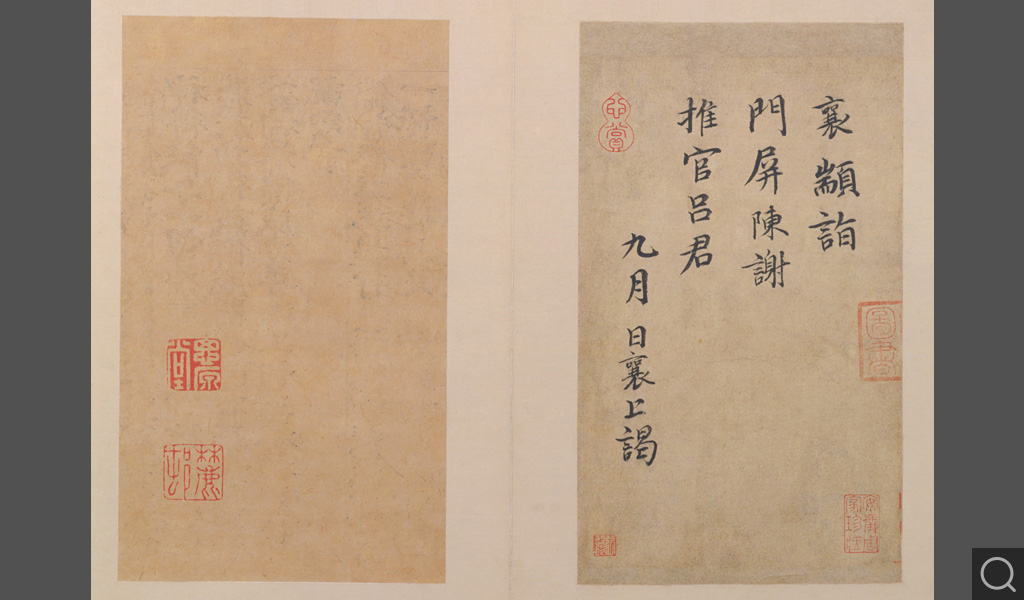

(八)门屏帖 纵二七·八厘米 横一六厘米

《石渠宝笈三编》著录 贮延春阁 五玺全

蔡襄(一〇一二 — 一〇六七),字君谟,福建仙游人。天圣八年(一〇三〇)进士,曾任西京留守推官、知谏院、知开封府、知福州、知泉州、翰林学士三司使等职,晚岁以端明殿学士知杭州。卒谥“忠惠”。工诗文,书法擅长行、楷,承唐启宋,独步一时。后与苏轼、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。

此册是蔡襄传世书作的重要汇集。本幅八开,题跋一开。兹按石渠著录顺序,冠以习用帖名,分别述之。

(一)山堂帖。行楷书十行,录自作七言绝句二首:《丙午三月十二日晚》和《十三日吉祥院探花》,后题“十五日山堂书”。按丙午为治平三年(一〇六六),作者五十五岁,正在知杭州任上。书风已入晚年:笔画圆劲老辣,无意于佳,而姿媚之态自然流露。“吉祥院”与“山堂”(即有美堂)皆杭州名胜。

(二)纡问帖。行书十行,书札。内容主要是指示有关新建宅第的一些事务。字势开张流利,但仍多用丰腴的重拙笔画,是作者书风由早期生拙向中期流畅过渡期的作品。徐邦达认为此系皇祐三年(一〇五一)召还汴京后所写,“新第”即还京后的新居。

(三)蒙惠帖。行楷书四行,书札。内容为鸣谢赠花。上款“公谨太尉”,据考为作者友人李端愿。治平初年,他除醴泉观察使“奉祠”闲居在汴京,蔡襄则任职翰林院,二人来往很勤。此札字体圆润端谨,使转精彩绝伦,虽仅二十四字,却为作者晚期酬答知己的精心力作。

(四)别已经年帖。行草书十一行,书札。上款“知郡司门”,因此也称“司门帖”。内容谈及“郊燔”之礼将近,因此又称“郊燔帖”。一九九〇年故宫学者王连起先生研究《涿拓快雪堂帖》时,对刻入其中的别已经年帖提出质疑,认为此帖的“笔性”与蔡襄书明显不合,应是名“襄”的另外一人所写。此论得到徐邦达、启功二位先生的首肯。徐邦达后更提出:“同时陈述古亦名襄,他和蔡氏原有交往,不知此帖是否即述古之笔。”此后,故宫博物院所编印的出版物便不再将此帖列为蔡襄墨迹。

(五)扈从帖。行书六行,书札。内容为鸣谢赠物,及为对方物色胯带事。上款“公谨太尉”,仍为友人李端愿。写作时间亦与蒙惠帖相近,惟书非经意,信笔而出,风神恬淡。

(六)京居帖。行书九行,书札。内容为友朋间的泛泛问候。上款“知郡中舍”,未详何人。札中提到“京居鲜暇”,可以推知它作于至和二年(一〇五五)之前。因为该年六月蔡襄即罢知开封府,出知泉州,不在京中了。此时作者约四十三岁,书法属中年期。前五行行楷,清健圆润;愈写手愈顺,后四行便夹用草书,明显提速,痛快淋漓。在蔡书中别具一格。

(七)入春帖。草书十一行,书札。内容主要是告知对方自己“今又蒙恩,复供旧职”,并希望以端砚顶出前赠对方的铜雀台瓦砚,另赠“十三兄”。上款“公绰仁弟”,据考应当姓葛,是蔡襄妻族中的近亲。庆历三年,蔡襄“以秘书丞集贤校理知谏院兼修起居注”;皇祐三年,他罢福建路转运使任,赴京再官“修起居注”,即所谓“复供旧职”。这封书写于正月十八日,正在北上赴京途中。作者时年四十岁,用笔轻灵优雅,更是册中唯一的草书书札。

(八)门屏帖。楷书四行,是一张手书的“名刺”,或曰“门状”,当时官员、士大夫访人时“报门”之用。上款“推官吕君”,已不可考。以书风论,与蔡襄皇祐四年(一〇五二)左右所书的《谢赐御书诗》颇为近似,应为其四十岁后典型的正楷书作。

此册第九开为题跋。内含倪瓒辛亥(一三七一)三月九日题、袁凯洪武己未(一三七九)四月题、陈文东己未(一三七九)四月题,及明初陈迪观款。

明张丑《清河书画舫》《真迹日录》,郁逢庆《郁氏书画题跋续记》,汪珂玉《珊瑚网》,清吴其贞《书画记》,卞永誉《式古堂书画汇考》,顾复《平生壮观》等书均著录蔡襄《十札卷》一种,内含陶生、入春、思咏、县君、京居、谢郎、纡问、大研、山堂、蒙惠十帖,后有倪瓒、袁凯、陈文东、陈迪题跋、题名。至清康熙五十年后刊行的吴升《大观录》中,此卷已被改装成册,内容虽仍为十帖,但已去掉了陶生、县君、谢郎三帖,换上了扈从、司门(即别已经年)、门屏三帖。此册不久被安岐收藏,著录于《墨缘汇观》时,已被去掉思咏、大研二帖,成为《八帖册》了。安氏谓:“考此册本十纸,后有倪瓒、袁凯、陈文东、陈迪题识。在明曾经锡山华氏所收,有‘真赏’‘华夏’二印。后归项笃寿家,每幅有项氏收藏印。后经散佚,惟存五帖并元明四跋。其中‘十一月’即‘司门’‘扈从’‘门屏’三帖,乃后增入者。”这就是它进入清内府之前的大致流传经过。册内今存华夏、项笃寿、张镠、吴炳、王延世、曹溶、安岐等家及清内府的鉴藏印记。

(金运昌)