王诜,字晋卿,祖籍太原,徙居开封。北宋开国功臣王全斌之后,家世显赫。熙宁二年(一〇六九)娶宋英宗之女蜀国公主,官拜左卫将军驸马都尉。擅书画,喜收藏,与苏轼、苏辙、米芾、黄庭坚等著名文人交游。元丰二年(一〇七九)受苏轼“乌台诗案”牵连。次年蜀国公主病故,神宗遂将他贬逐均州(今湖北均县)。元丰七年(一〇八四)又移置颍州(今安徽阜阳),不久被召还朝。大约在徽宗崇宁、大观、政和年间(一一〇二 — 一一一八)去世。

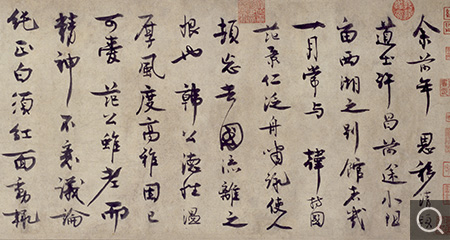

此卷行草书五十行,无款印。古人误定为黄庭坚书,至清初吴其贞《书画记》著录时犹然。康熙庚申(一六八〇)九月,曹溶始作长跋予以纠正,从史实和书体两方面论定其为王诜之作。卞永誉《式古堂书画汇考》采信了曹说,在著录中首次将此卷改题为王诜书。此卷进入清内府后,乾隆帝御笔书跋表示赞同曹溶的意见,并命彭元瑞重录曹跋于卷尾。他将此卷收藏于淳化轩,著录于《石渠宝笈续编》。清末此卷流出内府,一九五三年重归故宫收藏。

卷内文字分为四段:

第一段二十三行,以散文叙说“前年恩移清颍(按即颍州)”,道阻于许昌,与韩维(持国)、范镇(景仁)诗酒流连于颍昌府(按即许昌)之西湖的情况。

第二段十七行,记颍昌湖上三人所作唱和诗句。

第三段八行,为蝶恋花词一首。观其中描述,亦为颍昌湖上景色。

第四段二行,自言近年能饮酒,多醉书。

王诜“前年恩移清颍”既是元丰七年事,则此卷当书于两年后的元祐元年(一〇八六)。据徐邦达先生考证王诜、韩维、范镇三人行迹,那一年他们确实都在许昌。与王诜有落款的可靠传世墨迹—辽宁省博物馆藏《欧阳询行书千字文跋》、南京大学博物馆藏《王齐翰挑耳图跋》相比对,此卷笔迹完全吻合。

王诜的行书,结字扁方,大致脱胎于“苏体”。但他不像苏轼那样“老成持重”。例如:他经常把竖画或撇捺拉得很长,有意打破“布如算子”的格局。其他笔画也不像苏体那样平行排列,规矩齐整,而是多角度灵活取势,放纵不羁,使人感到天花乱坠,难以捉摸。王诜指腕的控笔能力极强,因而他的笔锋运动极为自如,提按收放,对比鲜明,细笔道灵动精致,粗笔道丰腴劲健。高华典雅的贵族气质与超凡脱俗的才子气质都得到了充分体现,在北宋书家中别具一格。此卷乃其代表之作。

卷内有南宋内府、清内府及明张雨,清卞永誉,近代完颜景贤、金城、叶恭绰、王南屏等家的鉴藏印记。

据《式古堂书画汇考》记载,此卷后原有元赵肃,明王洪、陈继儒,清曹溶四跋。收入清宫时,四跋皆已佚失,却添上了蔡襄、苏轼、黄庭坚三跋。乾隆帝题曰:“三跋皆伪。”经故宫专家鉴定研究,认为三跋中蔡襄跋是添加了“襄”字伪款的无名氏墨迹;苏轼、黄庭坚二跋皆为真迹。但是这三跋本来都非此卷原配,而是古玩商为了“增重”从别处挪移上去的。因而决定将它们拆出此卷,作为独立的文物,分别编号保存。苏、黄二跋,内容与王诜有关,兹附录于下:

苏轼跋:“晋卿为仆所累。仆既谪齐安,晋卿亦贬武当。饥寒穷困本书生常分,仆处之不戚戚固宜。独怪晋卿以贵公子罹此忧患而不失其正,诗词益工,超然有世外之乐。此孔子所谓‘可与久处约长处乐者’耶?元祐元年九月八日苏轼书。”

黄庭坚跋:“余旧不多见晋卿诗,不谓琢句精巧廼能如是。所谓‘欬唾成珠玉’也。庭坚。”

此卷卷首又有康有为题跋二行,是针对乾隆帝“八徵耄念之宝”外流而发的感慨,与王诜书作无关。

(金运昌)