尽在宫廷

翡翠是一种辉石族矿物,主要成分为钠铝硅酸盐(NaAl[Si2O6]),法国矿物学家德穆尔将其称为硬玉,称其他玉为软玉,一些学者称其为辉石玉。翡翠的硬度为摩氏6.5—7.1度,比重为3.3,主要产于缅甸。

翡翠的颜色有绿、红、紫、黑、黄、白、青及其混色,绿色称为翠,含铬,红色称为翡,含氧化铁,紫色称为紫罗兰。色鲜而重者尤为贵。

有学者认为,中国早在汉代已经使用翡翠,但汉代的翡翠实物目前尚不能确定。清代宫廷档案中有大量关于滇玉的记载,又多见于清宫内务府造办处档案,这些记载主要应指翡翠。由档案得知,翡翠进入清代宫廷的时间不晚于清雍正十一年(1733年),而已发现的带有制造年款的翡翠作品最早为乾隆时期的器物。

兽面夔纹帝王图——陈设用品

清代宫廷翡翠陈设品的设计与玉陈设品的设计目的、设计过程大致相同,受宫廷绘画的影响很大,甚至有很多宫廷画家直接参与,因此作品有较高的艺术水平,这一点在玉质图画作品、人物与动物作品以及常用的装饰图案上表现得尤其明显,例如在翠山子、翠插屏上,作品构图有主题,布局的层次、人物及景物的表现皆具绘画风格。动物作品的制作造型准确,由此可以看出作者的写生功底。清宫翡翠器中还有一些仿古作品,器皿多仿青铜器,如翠觚、翠炉一类,纹饰有兽面纹、蕉叶纹、夔龙纹等。这种仿古器多创作于清中期。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59e5c1c5998a9.png/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2007/1420/img0008.xml翠花鸟花插

/static/image/feihongcuilv/images/s59e5c1c5998a9.png/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2007/1420/img0008.xml翠花鸟花插清

高25厘米,

口径5.9×8厘米。

翠呈青绿色,局部有深绿及黄褐色。花插较高,呈树桩形,主杆粗大,内可插物。花插的外壁 镂雕牡丹花枝,枝上立着禽鸟。下配以镂空雕花红木座。

花插属陈设用品,内可插物。明代玉器中已有花插,多呈筒状。清代的玉花插样式较多,其中树桩形花插较为典型。这件花插所用翠料有较高的透明度,局部绿色深重,属高档材料,是清代宫廷的重要陈设器。

-

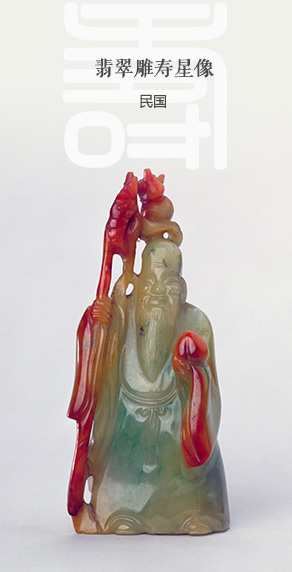

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2fb06d37f5.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2009/0245/img0001.xml翡翠雕寿星像

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2fb06d37f5.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2009/0245/img0001.xml翡翠雕寿星像民国

作品为红绿二色,绿色较淡。立体雕寿星老人,长鬓短发,着长袍,袖似迎风,左手托桃,右手策杖,杖上端系一葫芦。

明清工艺品中常有寿星老人的形象,或与其他人物共存,或单独成像,用于陈设,含长寿之意。寿星老人像常被作为礼品用于馈赠。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59e5c3e2c5dd2.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/1332/img0007.xml翠夔耳兽面纹炉

/static/image/feihongcuilv/images/s59e5c3e2c5dd2.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/1332/img0007.xml翠夔耳兽面纹炉清

通高10.3厘米

口径9.2厘米

翠色青白,局部绿色。炉为圆形,壁较直,腹部饰凸起的兽面纹。炉身两侧有对称的夔式耳,夔形较扁,兽头,细身。炉盖较高,花蕾式钮,盖面饰兽面纹。炉下三矮足。

古代玉炉多为烧香而做,现存最早的玉炉为宋元时代的作品。明代玉炉开始增多,多无盖,实用性较强。清代宫廷制造的玉炉是从明代玉炉演变而来同时又仿古彝器,增加了装饰效果,多用于陈设。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59e9676006031.jpg,/static/image/feihongcuilv/images/s59e9919cc3b40_336_336_7_50.jpg,/static/image/feihongcuilv/images/s59e991af376f8_336_336_7_50.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2515/img0008.xml,javascript:void(0);,javascript:void(0);翠太平有象磬

/static/image/feihongcuilv/images/s59e9676006031.jpg,/static/image/feihongcuilv/images/s59e9919cc3b40_336_336_7_50.jpg,/static/image/feihongcuilv/images/s59e991af376f8_336_336_7_50.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2515/img0008.xml,javascript:void(0);,javascript:void(0);翠太平有象磬清

高25.5厘米

宽26.5厘米

厚1.4厘米

翠质优良,局部色较深。作品呈片状,依形琢线,呈大象形状。其中一面全身雕云纹,中部开光篆书“太平有象”四字。磬架为紫檀木质,透雕花叶纹。

作品为平面的大象图案,含太平有象之意,表示天下太平。“天下太平”一词见于《汉书·王莽传·上》:“天下太平,五谷成熟”,这是古代人们所追求的理想的社会状态。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59e966983fe3c.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3146/img0002.xml翠兽面纹兽耳扁瓶

/static/image/feihongcuilv/images/s59e966983fe3c.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3146/img0002.xml翠兽面纹兽耳扁瓶清

通高23厘米

口径5.9×3.75厘米

翠呈青绿色,局部色重,为墨绿色。瓶扁而高,盖面饰云纹,环式纽。瓶口沿饰回纹,颈较细,颈两侧以兽首为耳,耳下有活环。瓶腹较阔,两面饰兽面纹。

这件翠扁瓶的造型为清宫玉瓶的典型样式。在明代,仿古玉瓶已很流行,但平腹的较少。清代宫廷的仿古玉器皿多在仿古的基础上加以变化,作品既有古意又出新意,此件扁瓶即在仿古的基础上变化而来。

-

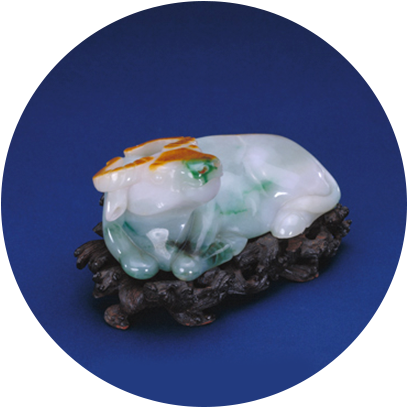

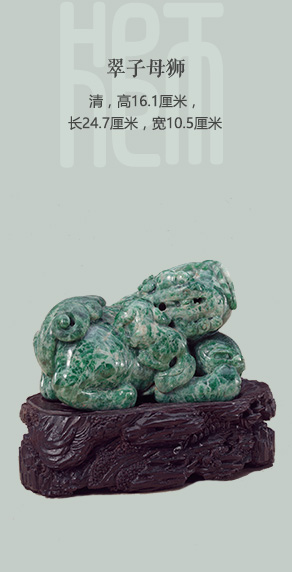

/static/image/feihongcuilv/images/s59e5c967984f4.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/1333/img0001.xml翠子母狮

/static/image/feihongcuilv/images/s59e5c967984f4.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/1333/img0001.xml翠子母狮清

高7.3厘米

长11厘米

宽6厘米

作品翠质以青绿色为主,兼有青白色斑,透光度较低。雕大、小双狮。大狮方头,阔嘴,回首状,狮尾多歧而卷曲,四肢卧于腹下,前肢抱球。小狮趴于大狮背上。作品配紫檀木座,近似椭圆形,饰有山石纹。

在唐代玉器中狮的形象已出现,元、明以后开始增多。有学者认为,部分工艺品中狮的形象受到了狮子狗形状的影响,体肥而头小。这件作品狮之造型无凶猛状,四肢短小,可用作镇纸,也可用于陈设。

-

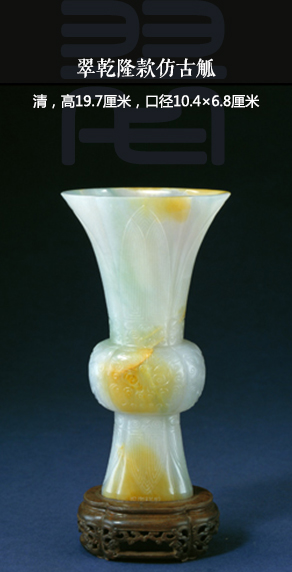

/static/image/feihongcuilv/images/s59e5c2f2d340c.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/1334/img0004.xml翠乾隆款仿古觚

/static/image/feihongcuilv/images/s59e5c2f2d340c.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/1334/img0004.xml翠乾隆款仿古觚清

高19.7厘米

口径10.4×6.8厘米

翠色青绿,有翠料表皮的风化色皮色。翠觚海棠花瓣式口,喇叭形颈,足外撇。颈及足饰蕉叶纹,腹部饰凸起的兽面纹。底有篆书“乾隆年制”款。

觚是古代的一种饮酒器。明代流行用觚做陈设品,将觚置于案头,内插杂物。清代宫廷或称为花觚。此觚为乾隆时期的仿古作品,其造型、纹饰与古器有所差异。所用翠料青中含绿,近似古铜器的锈色。

-

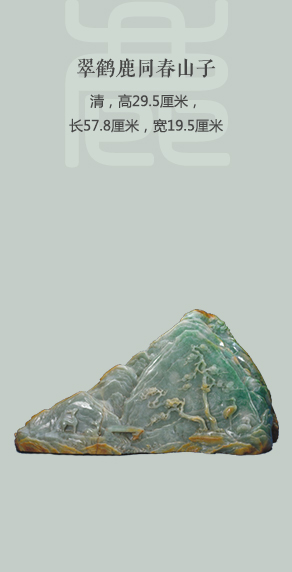

/static/image/feihongcuilv/images/s59e966b1844e4.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/0627/img0010.xml翠鹤鹿同春山子

/static/image/feihongcuilv/images/s59e966b1844e4.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/0627/img0010.xml翠鹤鹿同春山子清

高29.5厘米

长57.8厘米

宽19.5厘米

翠料局部呈青绿色,个别处翠色较深,用山料翠玉雕成,表面有染色。作品为山形,山上白云飘忽,泉水蜿蜒而下,小桥横跨溪流。一岸有古松两棵,松下双鹤,附近的竹丛以阴线刻就。另一岸为双鹿,一立一卧。此为传统的鹤鹿同春图案。山子背面雕简单的山石、树木图案,并有较重的染色。

在中国传统文化中往往用图案表达吉祥寓意,这类图案被称为吉祥图案。在此作品中,松、鹤表示长寿,鹿示“禄”。此件作品图案设计的较为简单,并不精细,且纹饰薄而浅。作品对材料未做太多的剔除,设计中有保存材料之用意。

-

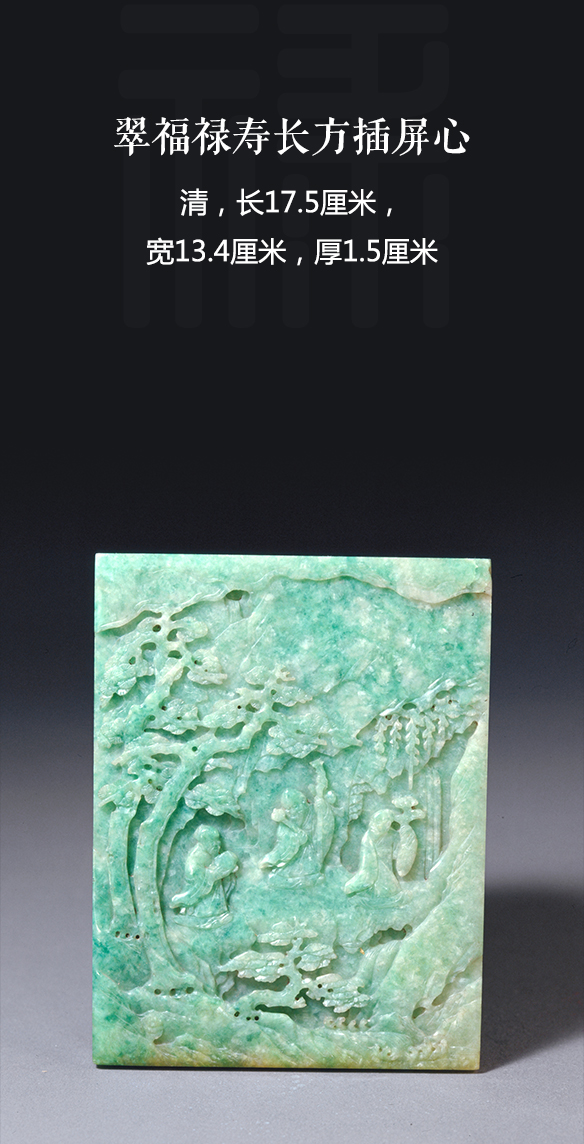

/static/image/feihongcuilv/images/s59e966d09951d.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/1332/img0008.xml翠福禄寿长方插屏心

/static/image/feihongcuilv/images/s59e966d09951d.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/1332/img0008.xml翠福禄寿长方插屏心清

长17.5厘米

宽13.4厘米

厚1.5厘米

翠质青绿色。插屏心为长方形,片状。作品雕山林之景,山石现于作品边部,中间松树成林,松高叶茂,三老人散立于树下。

作品中三老人为“福禄寿三星”,即所谓的福星、寿星、禄星。此种图案在清代极为流行,宫廷器物中也多见,寓意福、禄、寿。

-

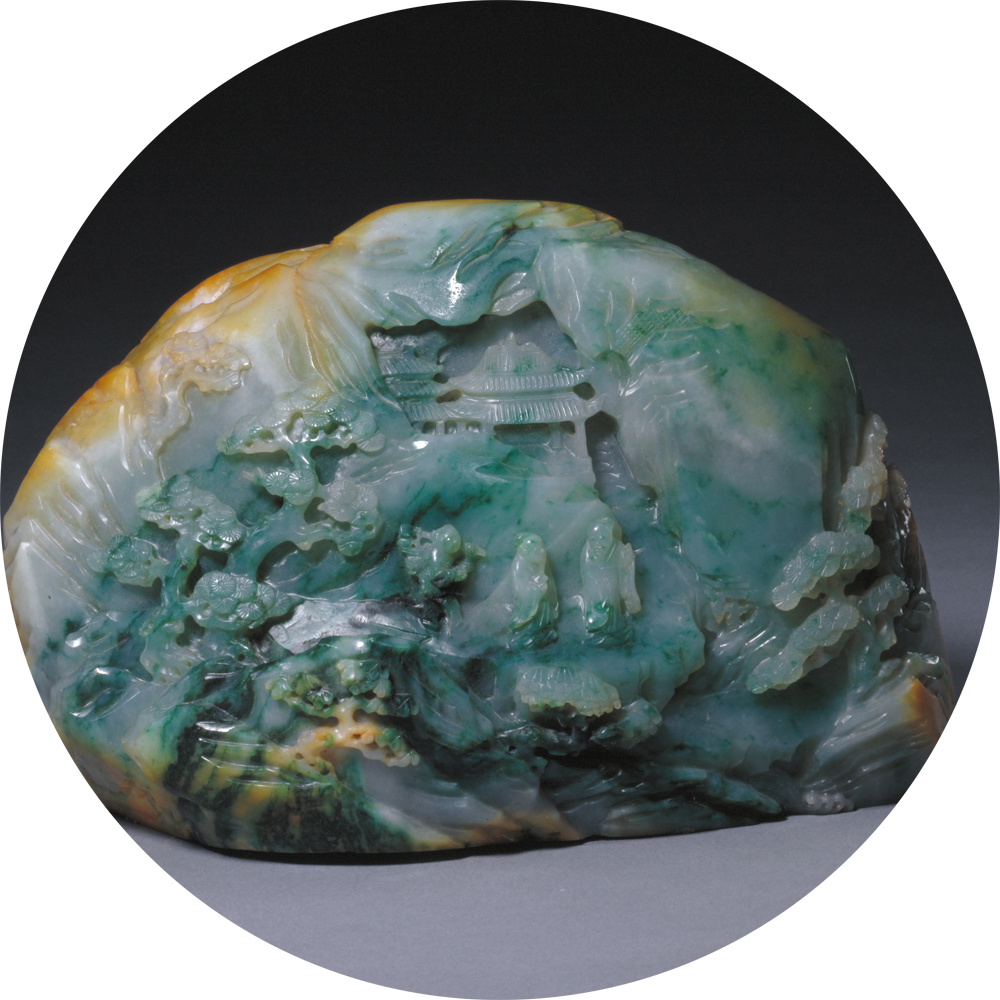

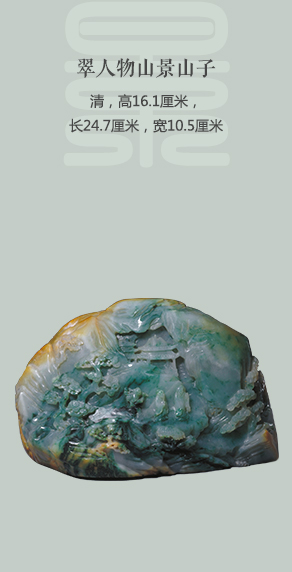

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2e10191a93.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/1334/img0001.xml翠人物山景山子

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2e10191a93.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/1334/img0001.xml翠人物山景山子清

高16.1厘米

长24.7厘米

宽10.5厘米

翠质青绿,局部深绿色,表面留有玉皮颜色。作品为山形,一面琢山林之景,选取近、中景角度构图。山间林木高耸 ,一条石阶路曲折而上,尽头为一亭阁。二老人行于路上,身后一童子荷锄相随。另一面雕琢山石、树木、小鹿,保留大量玉皮色。

玉山子在清代宫廷又被称作玉图画。乾隆御制诗中多有“咏玉……图”的诗句。制作玉山子大都先有画稿,然后再行琢制。这类作品讲究布局、意境、造型、工艺,有很高的艺术价值。

-

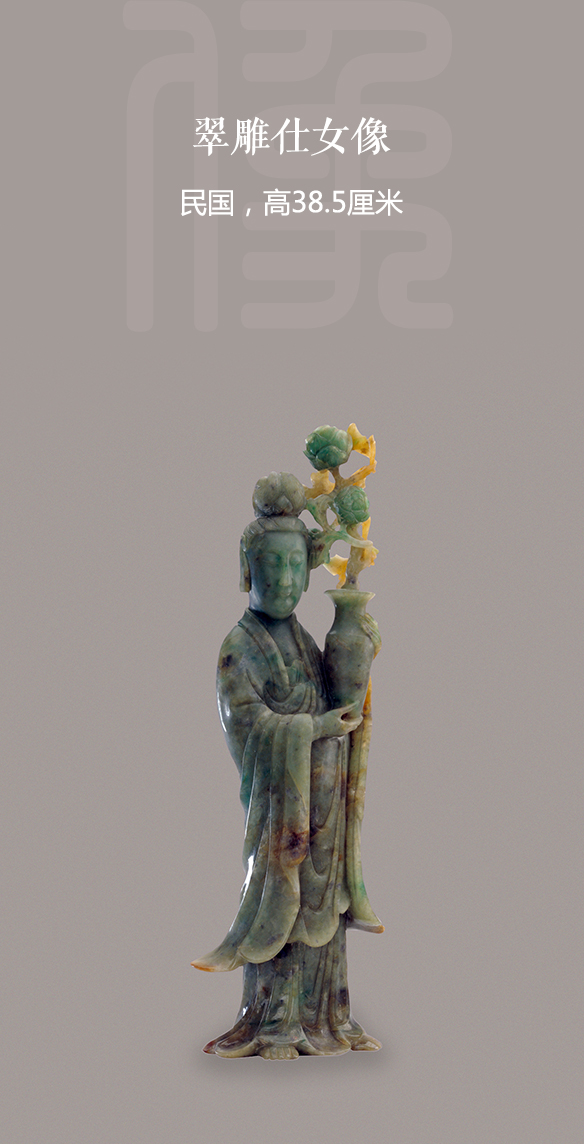

/static/image/feihongcuilv/images/s59e966f11b3e8.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2009/0244/img0009.xml翠雕仕女像

/static/image/feihongcuilv/images/s59e966f11b3e8.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2009/0244/img0009.xml翠雕仕女像民国

高38.5厘米

翠色略暗。仕女为立姿,着长裙,衣袖下垂飘逸。双手持一瓶,右手托瓶底,左手抱瓶颈,瓶中插花一枝。

作品巧妙地利用了玉皮的颜色,局部有染色,黄绿搭配,生动自然,造型准确,是较好的人物题材作品。

-

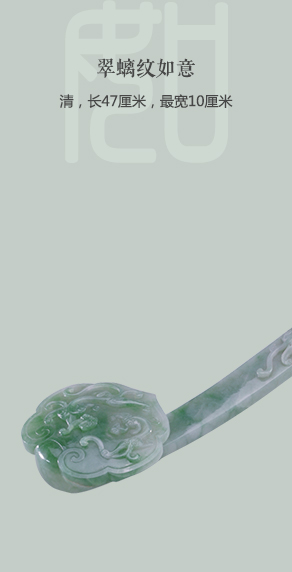

/static/image/feihongcuilv/images/s59e9670c4a4c1.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/1939/img0010.xml翠螭纹如意

/static/image/feihongcuilv/images/s59e9670c4a4c1.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/1939/img0010.xml翠螭纹如意清

长47厘米

最宽10厘米

翠质青绿,局部色较深。如意柄微弯成弓状,垂云式如意头,柄中部和头部均浮雕双螭。

螭纹是中国古代工艺品中常见的装饰,清代宫廷用品上往往以螭纹表示龙,此物之螭纹也呈龙的形象。所用翠料透明度高,绿色呈斑状,分布均匀,质地优良。

-

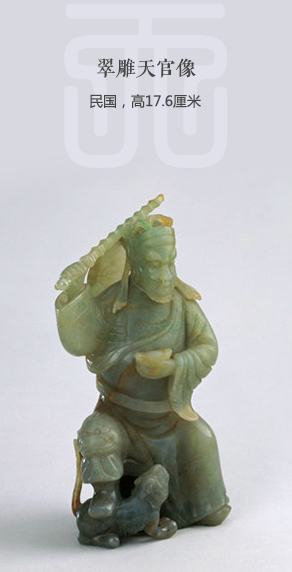

/static/image/feihongcuilv/images/s59e966fdcd79d.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2009/0244/img0010.xml翠雕天官像

/static/image/feihongcuilv/images/s59e966fdcd79d.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2009/0244/img0010.xml翠雕天官像民国

高17.6厘米

翠质青绿色,局部有少量红褐色。天官似坐姿,左手托元宝于胸前,右手执鞭举于头顶。右脚下踏一小兽,长毛似虎。人物着长衣,腰系板带。

-

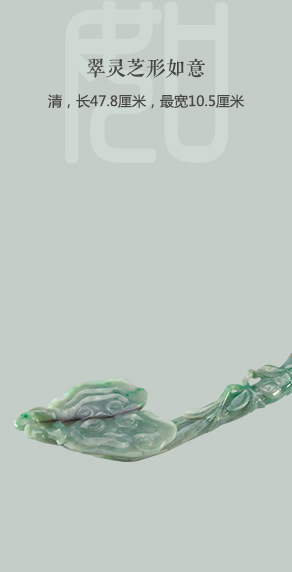

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2e22aa5523.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3189/img0002.xml翠灵芝形如意

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2e22aa5523.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3189/img0002.xml翠灵芝形如意清

长47.8厘米

最宽10.5厘米

翠质青绿。如意为灵芝形,柄作灵芝枝干,镂雕小枝及叶,并有小灵芝饰于柄下端。头部雕作灵芝形。

宫廷使用的如意式样颇多,一些作品取自然形状,如用天然植物形,此物仿灵芝而有夸张。

古人认为灵芝是能使人长寿的仙草,有神奇的功能。班固《西都赋》中有“灵草冬荣”之句。

-

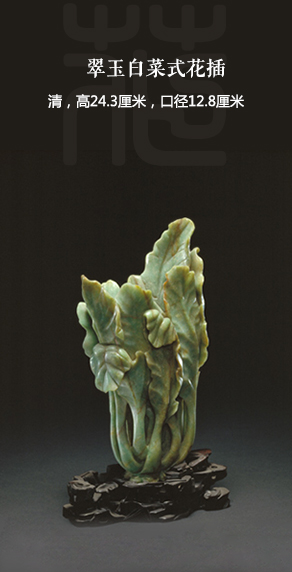

/static/image/feihongcuilv/images/s59e967486d70a.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2010/0180/img0006.xml翠玉白菜式花插

/static/image/feihongcuilv/images/s59e967486d70a.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2010/0180/img0006.xml翠玉白菜式花插清

高24.3厘米

口径12.8厘米

翠色青绿,透光性较弱。花插为白菜形,采用雕琢手法,上部菜叶相并,或高或低,亦有折而下垂者,环并一周,内空,可插物。下部叶梗直立,间有空隙。

此类翠玉白菜,清代宫廷制有多件,可见其深受皇家喜爱。这件翠白菜之色近于自然,是这类作品中的珍品。

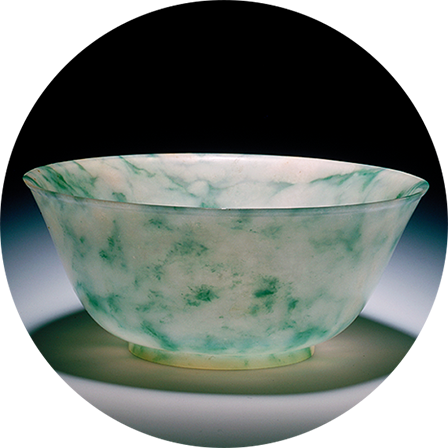

举目琳琅入眼来——日用器具

在清宫的翡翠日用品中,餐具占有重要位置,主要有杯、盘、碗、盒等。由于日用器具的器形较大,因而高翠作品较少。这些作品胎体薄而均匀,器表平整光滑,较少起伏,表面抛光较好,表现出翠料的质感。

奇珍巧制意未宁——服饰首饰

首饰原指头部饰物,后又包括项链、手镯、戒指等。清宫翠首饰主要有扁方、头簪、头花、手镯、戒指、嵌翠项链等。在清代服饰制度中,一些佩饰的使用,例如朝珠、翎管均有规定,但挂坠、扇坠、杖坠的使用则较为随意,可随个人喜爱而定。清宫旧藏的翡翠类服饰首饰时代多为清晚期,作品多选择绿度强、透明度高的上等翡翠制造,喜用表示吉祥之意的纹饰图案。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f046ecaaddd.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2518/img0008.xml金镶翠挑簪

/static/image/feihongcuilv/images/s59f046ecaaddd.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2518/img0008.xml金镶翠挑簪清

长16.2厘米

此簪金质,簪身细长。较粗的一端嵌接翠簪头,翠质青绿,局部为深绿色。簪头雕作一只手,腕戴白玉镯,五指握一翠如意,如意头勾回,套一翠活环,环下挂珍珠六粒、蓝晶坠角一个。

人云:画人难画手。画手难,雕手亦难,古来玉工能把手雕好者亦不多见。此簪簪头以手为形,纤指长甲,足见玉匠之功力。其下所挂珍珠颗颗圆润光泽,大小均匀,加之蓝晶坠角,集金、玉、珠、翠、晶于一挑簪,十分珍贵。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59e5d60dbb51d.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2519/img0005.xml翠蝙蝠戒指

/static/image/feihongcuilv/images/s59e5d60dbb51d.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2519/img0005.xml翠蝙蝠戒指清

直径2.2厘米

翠色青绿,多条纹。戒指为环形,外表饰凸起的蝙蝠及寿字。

作品所用之翠为白地绿料,以绿色为主,带有暗绿色条纹,这在清代翡翠器中也是不多见的。清代图案中多以蝙蝠表示“福”,福与寿是人们追求的目标。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59e5df86e7102.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3187/img0009.xml金嵌翠戒指

/static/image/feihongcuilv/images/s59e5df86e7102.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3187/img0009.xml金嵌翠戒指清

直径2.2厘米

此戒指内部为金里,由薄金片制成,其外嵌翠环两周,素无纹饰,有天然的绿色纹理。戒指两圈口处各嵌珍珠一周。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f811a7deaa8.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3188/img0003.xml翠十八子手串

/static/image/feihongcuilv/images/s59f811a7deaa8.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3188/img0003.xml翠十八子手串清

周长30厘米

手串用十八颗翠珠穿成,中有碧玺结珠两颗,下结珠与碧玺佛头相连,其下系绳带穿以珍珠、金铃杵、结牌等装饰物。结牌为金点翠地六瓣式,中心嵌东珠一颗,围以红宝石两颗和钻石四颗。结牌下连碧玺坠角两个。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f811ba4898d.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2009/0355/img0010.xml翠十八子手串

/static/image/feihongcuilv/images/s59f811ba4898d.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2009/0355/img0010.xml翠十八子手串清

周长31厘米

作品由十八颗翠珠及四颗珊瑚珠串成,其中一珊瑚珠 下连结 珊瑚佛头,其下有绳带,绳带上系结细米状珍珠、粉色雕花碧玺和粉色碧玺坠角。

手串是戴于手腕的饰物。清代,翠、珊瑚、粉色碧玺、珍珠都属贵重材料,此作品将其集于一体,在清代宫廷首饰中亦属珍贵。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f0620121b71.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2518/img0009.xml翠镯

/static/image/feihongcuilv/images/s59f0620121b71.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2518/img0009.xml翠镯清

外径7.6厘米

内径5.6厘米

翠质为绿色,有较好的透光性。手镯圆形,光素无花纹。

此作品材质无暇,晶莹滋润,绿色均匀,颜色浓重艳丽,为翠中佳品。环形规整,琢磨细致。

镯的使用历史很长,新石器时代就已出现,流传至今,造型变化不大。这种截面呈圆形的镯出现的较晚。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2dd23ed857.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3188/img0002.xml翠朝珠

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2dd23ed857.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3188/img0002.xml翠朝珠清

翠珠直径1.3厘米

朝珠 配件不全,现存94粒翠珠,翠色青绿。

朝珠是清代宫廷重要的服装饰物,皇室成员及官员穿戴朝服及参与礼仪活动时使用,一串 108粒,附有佛头、纪念、背云。不同身份者所用朝珠不同。《国朝宫史》卷九记皇后朝珠“中、左、右共三盘,中以三等东珠,左右以珊瑚、佛头、纪念、背云,大小坠珠宝杂饰惟其宜”。

-

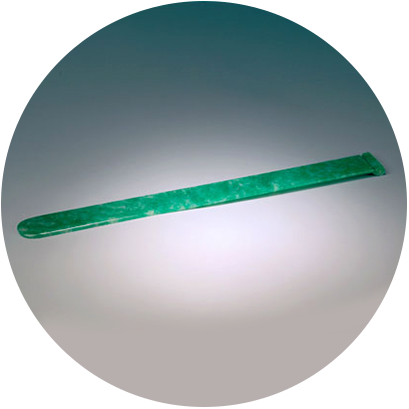

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2dce6bd25e.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2517/img0008.xml翠翎管

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2dce6bd25e.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2517/img0008.xml翠翎管清

高7.4厘米

直径1.5厘米

翠质为绿色。翎管为圆柱形,中空一端有半圆形钮,中穿孔。光素无纹。

此翎管颜色均匀,水头足。

翎管是清代官员礼帽上插饰花翎的饰物。翎管的质地有翡翠、白玉、碧玺、珐琅、陶瓷等多种,其中以翠、玉质为最优。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59e6c4011d10d.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2009/0245/img0005.xml白金镶翠项链

/static/image/feihongcuilv/images/s59e6c4011d10d.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2009/0245/img0005.xml白金镶翠项链清

链围颈16.5厘米

翠嵌件直径1.9厘米

链为白金制成,其上嵌圆形翠珠九颗,翠质优良。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f0e516a7c.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2517/img0001.xml翠镂雕双凤万寿牌

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f0e516a7c.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2517/img0001.xml翠镂雕双凤万寿牌清

长7.3厘米

宽5.1厘米

翠牌长方形,牌体较厚。两面均镂雕双凤相对,凤身下镂雕花卉、朵云纹为地。两面双凤之间分别凸雕“万寿”、“无疆”二字。佩上有系绳,绳上穿有红珊瑚珠。

长方形牌子自明代开始流行,其上纹饰有平面凸雕图案、透雕图案等多种,一些牌子的上部还饰有装饰性的夔龙顶或其他图案。此作品雕镂精细,凤纹为清代宫廷的典型样式。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f061c7d0133.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/0335/img0004.xml翠香囊

/static/image/feihongcuilv/images/s59f061c7d0133.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/0335/img0004.xml翠香囊清

长6.2厘米

宽4.6厘米

翠质绿色,局部色较深。香囊扇形,似盒,可扣合,用于贮存香料。两面镂雕锦纹地及双鱼。香囊两端均附有珊瑚珠。穗由珊瑚米珠串成,穗下系翠坠角。

香囊用以佩挂于身,内储香料,香气自孔溢出,淡者清逸,浓者宜人。清宫所遗翠香囊,其内尚有旧时所用之花,虽已枯萎,依然可见昔日之秀美。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f046db8c006.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2011/3284/img0005.xml翠鱼形佩

/static/image/feihongcuilv/images/s59f046db8c006.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2011/3284/img0005.xml翠鱼形佩长5.6厘米

宽2.2厘米

作品所用翠料为青、绿二色。青料上有绿斑,以之琢荷花、荷叶。荷之下的绿料琢为鱼,宽头,长身,卷尾,形似鲶鱼,如同在荷塘中游动。佩上系一枚珊瑚纽。

唐代已有鱼佩,宋、金之时,玉鱼衔水草佩非常流行,此类作品一直延续到清代,有富贵之意。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s5a30984b17fa4.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3187/img0004.xml翠子孙万代佩

/static/image/feihongcuilv/images/s5a30984b17fa4.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3187/img0004.xml翠子孙万代佩长4.9厘米

宽3.1厘米

翠质为绿色。佩长方形,体较厚。其上镂雕葫芦及叶子。佩上部系黄绦,串有米珠及圆形碧玺一片。

“葫芦”二字与“福禄”谐音,人们以葫芦寓福禄,因葫芦结于蔓上,寓意为福禄万代,因葫芦多子,又寓子孙万代。此作品以葫芦为题材表示吉祥之意,雕琢精细,佩带于身有很好的装饰效果。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f81b73a5f78.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2517/img0003.xml翠灵芝佩

/static/image/feihongcuilv/images/s59f81b73a5f78.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2517/img0003.xml翠灵芝佩长5.5厘米

宽3.2厘米

翠质呈绿色。佩为片状,体较厚,雕作灵芝样。上部有孔,穿有绦绳、米珠及粉红碧玺。

此件饰品翠色绿而均匀,透光性较好,表面光亮,有玻璃质感。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59e6bcb6f216c.jpg,/static/image/feihongcuilv/images/s59f061accc6e4.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3185/img0010.xml,/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3187/img0003.xml翠三羊佩

/static/image/feihongcuilv/images/s59e6bcb6f216c.jpg,/static/image/feihongcuilv/images/s59f061accc6e4.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3185/img0010.xml,/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3187/img0003.xml翠三羊佩清

长6.4厘米

宽4.3厘米

翠呈青绿色,局部绿色较深。佩长方形,圆角。一面凸雕吉祥图案三阳开泰:上部为流云,日掩其中,中部雕山石、松树,其下为三只羊,皆卧姿,仰首,长角弯于背,短尾,目视太阳。另一面雕山石,山石上有青草。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59e6bdcd1fb27.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3185/img0008.xml翠荷鱼坠

/static/image/feihongcuilv/images/s59e6bdcd1fb27.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3185/img0008.xml翠荷鱼坠翠荷鱼坠,清,直径2.1厘米。

翠色重绿,有较强的透光性。坠为荷叶式,其中部浅浮雕一鲇鱼。

唐代以来,与鱼相关的佩饰开始增多。宋、元时期流行玉鱼佩,其中多为鳜鱼,而鲇鱼佩主要流行于清代。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f36d45595.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3185/img0007.xml翠镂雕盘肠坠

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f36d45595.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3185/img0007.xml翠镂雕盘肠坠清

长2.5厘米

宽3.5厘米

翠色绿且均匀,透光性强。坠呈片状,镂雕为盘肠形,上、下有小孔,可穿细绳。

盘肠为八吉祥图案之一,代表回环贯彻,一切通明,在清代使用的非常广泛,常与其他吉祥图案联用。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f55361d5e.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2012/0835/img0001.xml翠镂雕荷花坠

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f55361d5e.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2012/0835/img0001.xml翠镂雕荷花坠清,长2.8厘米,宽3.6厘米。

翠色青绿,局部色较重。坠为片状。颜色最重的中部镂雕荷叶,三歧状,边缘上卷,表面以阴线刻叶之脉络。荷叶上下的浅色处分刻荷梗、莲花及根部。作者在有限的范围内将整枝莲表现出来,造型鲜活,色彩富有层次。

荷莲为传统的装饰题材,明清两代,文人多以荷莲题材为书、为画,匠人以其为时样,或誉其清廉,或喜其玉立婷婷,或以其寓富贵连年。此作品翠料珍贵,小巧玲珑,图样翻新,入目不俗。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f5ccee62d.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2518/img0006.xml翠桃福纹簪

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f5ccee62d.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2518/img0006.xml翠桃福纹簪清

长16.4厘米

宽1.5厘米

簪柄为绿色翠料,簪头翠色青白。柄部呈片状,端部细长,有勺,可用以掏耳。柄中部凸雕三桃、桃叶及葫芦一只,与簪头相接处有如意纹。簪头细长。

簪是古代妇女使用的头饰,用来别住发髻,亦有装饰作用。玉簪使用的历史悠久,目前发现的早期作品为隋唐时所制,随着时代的发展其形制亦有所演变。这类柄部呈片状的长簪主要流行于清代。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f6a4922ce.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2518/img0002.xml翠镶碧玺花扁方

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f6a4922ce.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/2518/img0002.xml翠镶碧玺花扁方清

长29.8厘米

宽3.5厘米

翠色青绿,局部绿色较重。扁方长条形,片状。面上两端分别粘嵌两只粉碧玺蝙蝠和一寿字。一端回卷,两个端头各嵌有碧玺花。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f73065775.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3185/img0005.xml翠椭圆形坠

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f73065775.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3185/img0005.xml翠椭圆形坠清

长1.8厘米

宽2.3厘米

翠色均匀,有较强的透光性。翠坠椭圆形,片状,表面光素无纹,两侧各有一孔,穿以系绳,绳下有二花蕾形小坠,用黄绳牵挂,小坠上端饰有成组的小珊瑚珠、小珍珠。

此作品无纹饰,以翠色沉重、质地优良取胜。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f7a7bcdef.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3188/img0001.xml翠戒指

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f7a7bcdef.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3188/img0001.xml翠戒指清

直径2.1厘米

翠色全绿。戒指形状为马蹬形,上面呈弧形板状。属高档翠料。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f809d4c4e.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3185/img0004.xml翠扳指

/static/image/feihongcuilv/images/s59f2f809d4c4e.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3185/img0004.xml翠扳指清

高2.8厘米

直径2.8厘米

翠质为绿色。扳指呈圆筒形,一端口内呈坡状,光素无纹。

扳指是男子用于指部的饰物,古人称其为“韘”,是拉弓射箭时套于手指用以护指的物品,逐渐演化为佩饰。扳指可用多种材料制作。明代以前扳指的形制多近似于片状,孔的一侧向外延展。筒状扳指主要流行于清代,在清代皇帝的御制诗中可看到有关扳指的诗句,当时的扳指外表多有花纹及文字,而素扳指多以材质优良取胜。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59e874cf8a8e6.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3189/img0001.xml翠扁方

/static/image/feihongcuilv/images/s59e874cf8a8e6.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3189/img0001.xml翠扁方清

长34.8厘米

宽3.3厘米

翠色较重,微透光。扁方为长条形,片状,较宽。一端呈前凸的弧状,另一端回卷,两个端头呈梅花形。

扁方是清代满族妇女的头饰,多见于宫廷,目前清宫旧藏较多。这些作品多数有花纹,或浮雕,或镂空,以二方连续图案最为常见。扁方的用材广泛,其中金、玉、翠质者尤为珍贵。此作品不着纹饰,以材质见长。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59e877413ee57.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2007/0965/img0001.xml翠螭纹龙首带钩

/static/image/feihongcuilv/images/s59e877413ee57.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2007/0965/img0001.xml翠螭纹龙首带钩清

长9.5厘米

宽1.8厘米

翠色较绿。带钩钩头呈龙首状,龙首阔嘴,宽额,双角后弯,眼凸起(俗称虾米眼)。钩腹呈长条状,较宽,微呈弧形,其上镂雕一螭,小头,长尾,头与钩首相对。钩背为圆形纽。

带钩在春秋、战国时已很流行,直到清代仍在使用,玉带钩是其中的精品。带钩主要有两种,一种横向使用,用以束带,较大。另一种纵向嵌于带上以挂物。帝王多用龙首带钩。

-

/static/image/feihongcuilv/images/s59e8777580962.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3188/img0007.xml翠带钩绦环

/static/image/feihongcuilv/images/s59e8777580962.jpg/dyx.html?path=/Uploads/tilegenerator/dest/files/image/8831/2008/3188/img0007.xml翠带钩绦环清

翠质为青绿色,局部绿色较重。作品四件一套,其中一件为带钩,一件为钩环,钩环与带钩钩合,用于腰带的端部。另两件可穿于带上,置于身体两侧,其下有环,可挂物,有些学者称其为“提携”。四件作品皆近于椭圆形,其上凸雕云螭纹。

翡翠杂说

- 欧阳修笔下的翡翠

-

宋代欧阳修《归田录》中有这样一段文字:余家有一玉罂,形制甚古而精巧,始得之,梅圣俞以为碧玉。在颖川时以示僚属,座有真宗朝老内臣邓保吉者识之曰:“此宝器也,谓之翡翠。”云禁中宝物皆藏宜圣库中,有翡翠盏一只,所以识也。其后余偶以金环于罂腹信手磨之,金屑纷纷而落,如研中磨墨,始知翡翠能屑金也。

《归田录》所记翡翠玉罂及内廷收藏的翡翠盏是当事人耳闻或目睹之事物的札记,可谓信史,说明在宋朝缅甸翡翠已进入宫廷或流传于官宦文人之手。

- 徐霞客笔下的翡翠

-

明人徐霞客在其《徐霞客游记》中记载了他亲眼目睹的翡翠,记述文字简要、准确,计 3 条:

1.“观永昌贾人宝石、琥珀及翠生石诸物,亦无佳者。”

永昌即今云南省保山市,当时永昌府治翠生石,翠生石应释为翡翠。

2.“潘生一桂虽青衿而走缅甸,家多缅货。时倪按君命承差来觅碧玉,潘苦之,故屡屡避客。”

碧玉是产于和田或玛纳斯的绿玉,因其色碧绿,故称。此处太监坐镇永昌寻觅之“碧玉”并非和田碧玉而应为缅甸翡翠。这就是说,在京都所谓的碧玉,包括和田碧玉、玛纳斯碧玉和缅甸翡翠。而翠生石即翡翠,系当地人之俗称。

3.“潘生送翠生石二块”,“欲碾翠生石印池、杯子……碾玉者来,以翠生石畀之。二印池、二杯子,碾价—两五钱,盖工作之费逾于价矣。以石重不便于作,故强就之。”

碾玉者即制玉器的作坊主或玉匠。四件器物工费一两五钱。

云南人称翡翠为翠生石,反映了他们将翡翠排斥于玉文化范畴之外,视其为“常石”。以上有关翠生石的记载为我们提供了明代晚期有关翡翠的名称、分类、碾治、工价等重要线索,也表明此类翠生石可能在明末已进入京都。

- 清宫档案中的翡翠

-

在清宫档案中,所见翡翠之名始于乾隆三十六年(1771年)三月二十七日《杂录档》,是地方显吏为祝乾隆帝诞辰而送至圆明园的万寿贡,其中有赵文璧所进翡翠瓶一件(见《杂录档》,簿351,中国第一历史档案馆藏)。此后,乾隆四十四年(1779 年)《贡档》记载十二月二十日驳出长芦盐政西宁进翡翠花觚成件(见《杂录档》,簿328,中国第一历史档案馆藏);四月二十九日,江苏巡抚吴坛进五月端午贡内翡翠花觚一件(见《杂录档》,簿329,中国第一历史档案馆藏);乾隆四十五年三月二十六日九江关临督额尔登布进翡翠暗花搬指二十六只(见《杂录档》,簿329,中国第一历史档案馆藏)。

由上述档案记载可知至迟于乾隆三十六年,非云南地方官吏已向内廷贡进翡翠器物。以翡翠之名贡入宫廷的贡品都来自经济发达、文化昌盛的东部地区,如天津、江苏吴县、江西九江等地。

- 纪昀记载的翡翠价格

-

在纪昀的《阅微草堂笔记》卷十六中有这样一段话:“云南翡翠玉,当时不以玉视之,不过如蓝田干黄,强名以玉耳。今则以为珍玩,价远出真玉上矣。……盖相距五六十年,物价不同已如此,况隔越数百年乎。”

这段文字反映了清乾隆晚期至嘉庆初期京城中翡翠价值上扬的情况,是十分难得的宝贵资料。纪昀殁于嘉庆十年(1805年),而《阅微草堂笔记》成于乾隆五十七年(1792年)。据纪昀所言,云南翡翠玉在京都传播了五六十年,这正是乾隆初年至其成书之年。仅仅乾隆一世,翡翠由石升扬为玉,价格由相当蓝田干黄上攀并超过羊脂白玉,如此快速的发展趋势实是惊人,在古今玉器史上也是空前的。

- 晚清宫廷爱翡翠

-

现存的清宫档案和遗留的实物均可证明翡翠在晚清的内廷受到慈禧太后等人的珍爱。后妃们的扁方、簪、坠、戒、镯等饰物许多是用上品翡翠制作的。美国女画家凯瑟琳·卡尔为慈禧画的肖像中慈禧手上戴的就是翠镯。慈禧太后凭借其所掌握的权力向各海关、织造等衙门索取翡翠贡品。当时内廷称翡翠为“绿玉”。清宫档案中有这样的记载:宫中传淮安关办理“绿玉竹节式镯子三对、绿玉双喜字耳挖勺式小长簪一只、绿玉双喜字耳挖勺式长簪六只、绿玉双喜字钳子二对”,这四种17件绿玉活计共用银39994两。慈禧死后还殉葬了大量翡翠,如脍炙人口的翡翠西瓜、翡翠甜瓜、翡翠白菜等,均为俏色翠雕,价值连城。宫中的好尚影响了当时民间对翡翠的使用,在玉石市场上翡翠所占份额越来越大,受到士绅、贵妇、富商们的喜爱。

- 文人收藏家贬翡翠

-

晚清时期,尽管翡翠的身价迅速抬高,不仅进入内廷,还深入民间工商阶层,渐为全国上下各阶层社会人士所接受,但是仍然有为数不少的文人收藏家重和田玉而轻翡翠,其中见诸文献的以陈性为代表。陈性在《玉纪》中论玉之“出产”时云:“其西南陬阿丹、巴勒布诸处所产者体似翠石。”注:“翡翠石亦出西南陬,形虽似玉实非真玉也。”《玉纪》成稿于道光十九年(1839年),陈性于咸丰初年尚健在,他的文字可以代表晚清嘉道年间文人收藏家对翡翠的一般看法。其主要原因是受到传统的和田玉文化的束缚,同时也不能不承认翡翠的历史文化底蕴浅薄这一事实,故遭文人收藏家的贬低。直到民国时期,虽然翡翠已跃升为全国性三大玉料之一,但是在一般收藏家、鉴赏家心目中,翡翠仍没有地位,也不能登大雅之堂。如刘大同于1940年出版的《古玉辨》仍沿袭陈性《玉纪》的论点,称“翡翠出缅、滇,其形似玉,实非玉也”,否定翡翠是新兴的玉料。

- 成器的工艺标准

-

清光绪十五年(1889年),鉴赏家、收藏家唐荣祚接受英国驻华使馆医生卜士礼代表伦敦博物院之邀请而撰《玉说》。其中翡翠自成一节,评价颇详,首开先河,成为清代文人鉴赏家、收藏家中能够正确认识翡翠并公开介绍翡翠的第一人。唐荣祚强调将翡翠雕琢成器是显示翡翠固有美的必备条件,于是提出了三条工艺标准:

1.总的要求是“磨砺滋莹”,“磨砺”是指翡翠雕琢工艺的全过程。治翠工艺与玉器工艺相同,是靠铊具一转一磨完成的,磨砺而治成的作品要求达到滋润晶莹的艺术效果。

2.显色的工艺标准是“色以光而愈丽”。为了显示翠绿色的艳丽晶莹,要用足“光”工之力,使其光泽晶莹,色光浸润,其色则更加艳丽。这完全是鉴赏家的审美标准。

3.作工的标准是“工以巧而弥珍”,意指工有巧拙,要求玉人在碾琢翠料的全部工艺过程中均要贯穿一个“巧”字,做到巧夺天工,器物则愈加珍贵。这也是行家里手的要求。

- 器美的最高境界

-

唐荣祚在《玉说》中提出:“艳夺春波,娇如滴翠,映水则澄鲜照澈,陈几亦光怪陆离,是为翡翠之绝诣。”翡翠器物之绝诣是“艳”、“娇”、“澄鲜”、“照澈”、“光怪陆离”十个字,与和田玉的美学标准是不同的。