文葆光伪作祝允明书法,始终未曾被人识破,并被误以为祝书的一种典型,一旦由刘老揭穿,方大白于天下,不能不是书画鉴定研究中的一大突破。当代的书画鉴定研究成果远远超过古人,最突出的便是类似吴应卯、文葆光伪祝书的专题性研究的突破。当代书画鉴定家们,凡成果卓著、享誉海内外的,莫不有着这样突破古人的成果。比如启功先生对董其昌书画鉴定的研究,比如徐邦达先生对号称“四王”,即王时敏、王鉴、王翬、王原祁的书画鉴定研究,都是典型的事例。可以说,有无这样的突破,有多少这样的突破,标志着书画鉴定家的最高学术水准。刘老当之无愧地列名其间,曾取得过对明王宠书法、清八大山人、金农书画,以及对张大干伪作名人书画等一系列专题突破的成果,均有研究论文刊世。

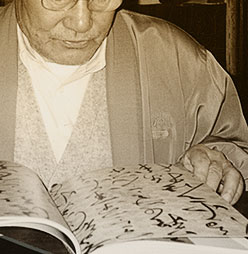

浓缩一生鉴定经验的,是刘老晚年编著的《宋元明清书画家传世作品年表》。先生撰《前言》一篇,内云:“书画鉴定当以目鉴为准,辅以必要考据。故本书所收传世作品,大多数作为目鉴为真迹者,择其有纪年精要者和书画家早期、极晚期罕见者栏入。少数宋元重要作品,如北宋郭熙《早春图》,虽未经目鉴实物,但有精善的出版物又公认为真迹的,方择要栏入”。“以历年鉴考积累,凡书画作品上署干支及年岁,可以推知其生年者,约有160余人,概皆补增,又新增书画作品有干支纪年者则更多矣”。这是该书最突出的特点,也是先生一生鉴阅古书画,留给后人的最可宝贵的财富。先生一生鉴阅书画数万,每阅必作记录。该书以“年表”形式序列,故只能择有干支纪年的一部分作品,且又只择真迹而精要者,已是厚厚的一册。从作品上有干支、有年岁者,推出书画家之生年,或是另行考定其卒年,补画史所缺者160余人,更是长期积累,不断考订的重要成果。仅此,可知先生一生治学之谨严、精细、勤奋。明文嘉赞元赵孟頫书法艺术成就时曾言:“上下一千年,纵横二万里……无有与并者”。先生编著《年表》,收宋元明清书画作品,已不止一千年,先生一生奔波于海内外鉴阅书画,更不止“纵横二万里”,至于“无有与并者”,以先生谦谦君子之风,是断乎不肯接受这样的赞誉之词的。先生一生为人谦逊,不仅对同辈专家,即使是后辈晚生,也平易待之。凡与先生接晤者,莫不有口皆碑。友人王连起曾屡次道及启功先生对刘老一生为人的评价:“刘先生待人、做事,里是里,面是面。”里者,礼也,礼数周全;面者,脸面也,顾全人与事。我对此尤有深感,仅举先生与同辈专家交往二三事,可见一斑。

60年代中,先生与张珩、谢稚柳二先生赴北方四省市鉴定书画。那时,正值国家经济困难时期,即使专家用餐,每餐必配以地瓜干。为照顾同行专家,先生每餐只以地瓜干果腹,为的是省下细粮让给其他专家。70年代初,故宫博物院收到一批古书画,先生每天参加鉴定,亲自书写单据。期间,谢稚柳先生来京,先生忽换上中山装,当时也算得上是礼服,陪谢老一起阅看书画。每开卷,先生必亲执卷,仔细聆听谢老的品鉴,其神情有如学生对待老师。当时我颇感不解,久之,便明白了先生的为人。90年代初,我陪先生赴上海。那时先生已年届八旬,摔断了大腿,手术后刚刚痊愈,手扶拐杖,步履蹒跚,每每需人在旁扶持。几天忙碌下来,一天晚饭后,先生要去看望一到上海就准备去看的老友谢稚柳先生。看到先生那副样子,我几次劝阻不成,还是扶持先生步行去谢老家。谢老询及《宋元明清书画家传世作品年表》的出版情况,屡加称赏之余,赞以“不是抄书”。谢老与刘老同是两度参加全国书画鉴定小组的成员,比他人更深知《年表》一书凝成的甘苦。他们相见时那种溢于言表的亲热之情,相互敬重的神态,至今依然历历在目。

刘老为人不爽约,在大雪天外出为某博物馆鉴阅书画,不幸因路滑而摔断腿,他对我回忆起说,摔倒后已不能起来,自己将腿摆正,随之大腿又瘫向一边,最后靠路人帮助进了医院。事后,家人免不了埋怨,我也从旁劝解,刘老却自有道理,说有人来找,必是有解决不了的问题,此其一,能多看一些书画,不仅自己多些见识,又可以讲给年轻人听,因为年轻人不可能有这样多的机会,此其二。语气斩钉截铁,别人还能说什么呢?只是这条残疾的伤腿,不知拖累了先生晚年多少欲做的事。

在师从先生的后辈晚生中,我是时间最长,获益最多的一个。记得初到故宫博物院工作,即与先生同在一个业务组,得以随时请教。一次我向先生请教,先生一时未答,不料次日一上班,先生即拿出一篇工楷抄录的所查资料给我,问题释然,我为先生对后进者的关切所感动。今年春,先生初发脑溢血,语言中枢障碍,每探望先生于病榻,先生只能以笔交谈。我通过研究馆员的资格评定后,便在探视时间去禀告先生,先生见我,急于坐起,握住我的手,面露喜色,示意索纸笔,颤抖中写下了“职称,好!好!好!”那样子,比他自己获得了一种殊荣还兴奋、喜悦。我想这不仅仅是对我,也是先生对所有后进者取得进步时内心的由衷欣慰。

先生逝矣,追忆先生生平,临文之际,感慨万千,庶能学得先生学识、人品、敬业精神于万一,做一个有用于事业之人,于愿足矣。